電子計算機發明於哪一年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JillLepore寫的 輿情操縱:用數據操控心智的鼻祖「析模公司」運作大揭密 和安妮‧墨菲‧保羅的 在大腦外思考:各領域專家如何運用身體、環境、人際關係,打破只靠大腦思考、決策、學習、記憶的侷限都 可以從中找到所需的評價。

另外網站計算機(Computer),俗稱電腦,是一種能夠按照事先存儲的程也說明:1946年2月14日,由美國軍方定製的世界上第一台電子計算機“電子數字積分計算機”(ENIAC Electronic Numerical And Calculator)在美國賓夕法尼亞大學問世了。

這兩本書分別來自行路 和真文化所出版 。

國立中興大學 法律學系科技法律碩士班 陳龍昇所指導 邱亮儒的 由美國Alice v. CLS Bank案探討電腦軟體相關發明之專利適格性 (2015),提出電子計算機發明於哪一年關鍵因素是什麼,來自於電腦軟體相關發明、軟體專利、專利適格性、專利保護客體、Alice案、美國專利法第101條、美國專利訴訟。

而第二篇論文中國文化大學 法律學研究所 王志文所指導 林維信的 論基因技術之法律管制—以國際規範、立法例及法意識分析為中心 (2003),提出因為有 基因、DNA、基因技術、法律管制、生物多樣性公約、生物安全議定書、世界人類基因組及人權宣言、國際人類基因資料宣言、法意識分析、類型化的重點而找出了 電子計算機發明於哪一年的解答。

最後網站古今精品工程 - Google 圖書結果則補充:第九章科技類精品工程第一節第一臺電子計算機〖1*2〗一、工程的基本介紹電子 ... 在電子計算機發明之前,計算機的發展過程經歷了機械式計算機和機電式計算機兩個時期。

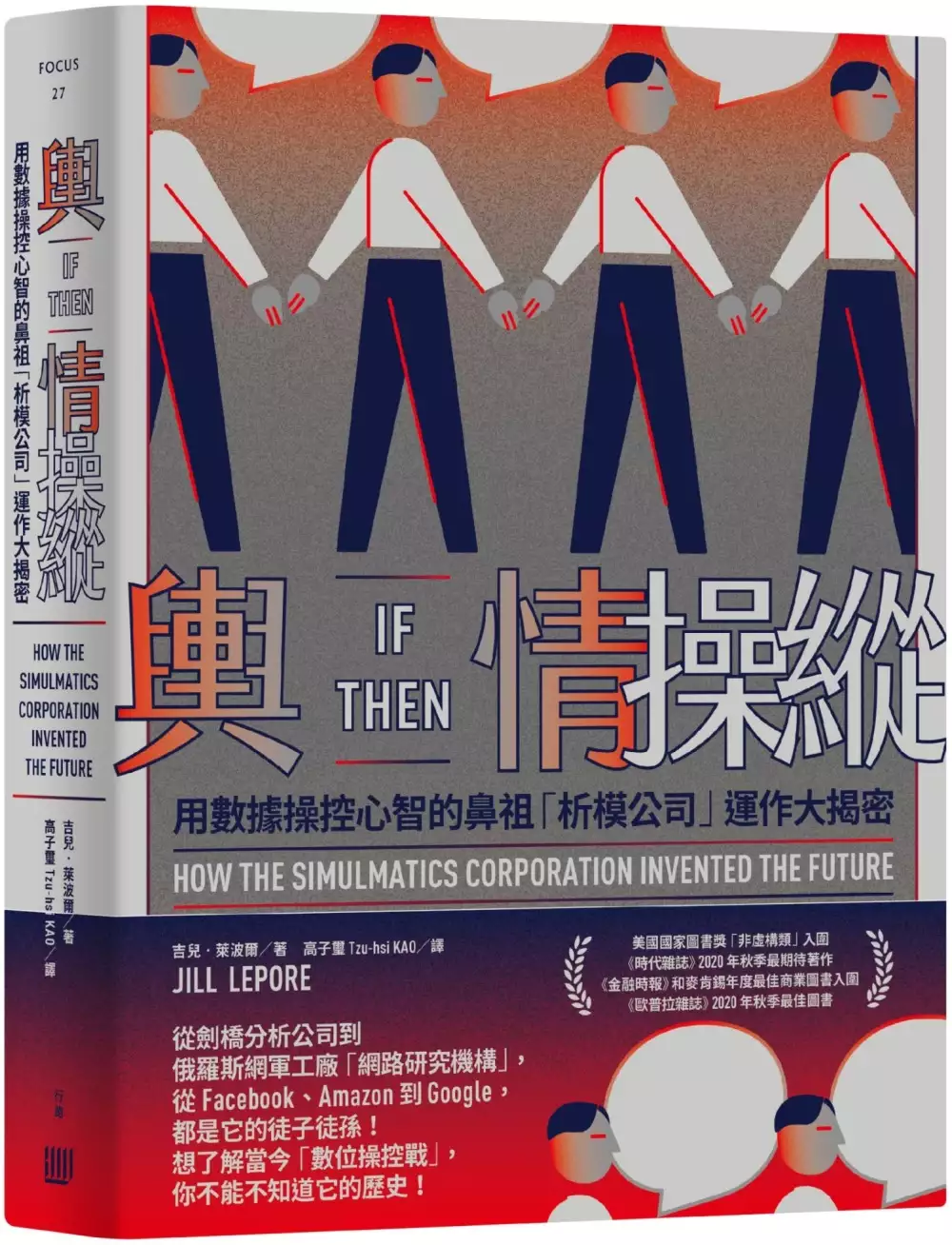

輿情操縱:用數據操控心智的鼻祖「析模公司」運作大揭密

為了解決電子計算機發明於哪一年 的問題,作者JillLepore 這樣論述:

《金融時報》和麥肯錫年度最佳商業圖書入圍 《時代雜誌》2020年秋季最期待著作 《歐普拉雜誌》2020年秋季最佳圖書 美國國家圖書獎「非虛構類」入圍 這家企業自詡是約翰・甘迺迪贏得總統大選的幕後操盤手! 早在冷戰時期,它便開啟先河研發電腦程式模擬人類思考, 用來預測乃至操控人們的行為與思考,深遠影響延續至今。 從劍橋分析公司到俄羅斯網軍工廠「網路研究機構」, 從Facebook、Amazon到Google,都是它的徒子徒孫! 想了解當今「數位操控戰」,你不能不知道它的歷史! 析模公司成立於冷戰期間,遠在Facebook、Goo

gle和劍橋分析公司誕生之前,它便從事資料探勘、鎖定選民、左右政情,乃至操縱大眾。本書作者吉兒‧萊波爾偶然間在麻省理工學院的檔案庫中發現此公司文件,於是著手挖掘這段遭人遺忘的歷史——而它,也是當今矽谷的操控術和傲慢背後,沉眠已久的神祕源頭。 1959年,美國一群頂尖的社會科學家創立了析模公司,發明了一套用於預測和操縱種種人類行為的電腦程式,稱為「仿人機」。他們相信,「仿人機」不只能推銷日常用品,還有其他大用:它可以打贏選戰,可以壓制政治反抗運動,可以擊敗共產主義;可以摸透人心,贏得越戰;可以預測種族暴動,甚至瘟疫──可以說,他們的初衷是善意的。隨著業務逐步拓展,析模公司的客戶除了《紐約

時報》等數十家民間大型廠商,就連要競選美國總統的約翰‧甘迺迪和美國國防部等,都赫然在列,其經營據點也因而遍及紐約、華盛頓、劍橋,甚至遠到越南的西貢。 從多屆美國總統大選、越戰,到詹森政府不幸誤判種族暴動等,析模無役不與。然而,由於當時的數據收集能力與資訊科技遠不及今日,加以後來析模發生各種不當管理情事,包括向媒體洩漏情資、未能繳交業務報告,乃至因引起民眾疑慮而面臨抗議,甚至遭指控犯下戰爭罪,最終該公司於1970年宣告破產,相關史料且因機緣湊巧幾乎銷聲匿跡…… 析模公司的科學家相信,「仿人機」乃是「社會科學界的原子彈」,但他們沒預料到,這項發明會像深埋已久的未爆彈,於數十年後的今

日引爆——時至21世紀初,企業收集數據、建立行為模型、操弄訊息傳布——甚至左右各國政情。省思這些現象時,析模公司的歷史與當年的爭議,將是重要的借鏡。 各界好評 ►萊波爾是出色多產的歷史學家,眼光獨到,總能發掘不為人知的故事。本書精彩絕倫,時而滑稽好笑,時而令人感到惡寒,作者本身形容它為「1960年代的黑歷史」……當代的我們宛如身處一座圓形監獄:因為世界往往充滿監控,哪怕監控者不是國家,也有超大型企業的身影,它們透過預測和操縱人類行為賺進大筆鈔票,其中滲透最深的目標,莫過美國人的投票行為……作者從中挖掘有可信度、不為人知的故事來源。——《紐約書評》詹姆士‧格里克(James Glei

ck) ►當代臉書等企業操控心理和輿情,這方面早就有鼻祖析模公司進行同樣操作。作者以極具說服力的手法寫出其中故事,引領讀者探索近代史鮮為人知的一隅。——《科克斯評論》 ►內容豐富,敘事技巧出眾,眼光銳利。如同作者萊波爾所言,1960年代甘迺迪總統大選過後,對於政治人物可能利用廣告、心理戰甚至新科技來操作選情,當時的民眾可能感到震驚。然而一甲子過去了,現代美國政治生活已經接受這樣的生態,正由於在當代看來稀鬆平常,現在反而需要一位歷史學家來鉤沉,挖掘那個操弄選情的觀念開始萌芽的年代。——《新共和雜誌》,J‧C‧潘(J.C. Pan) ►作者揭露了這間遭世人遺忘的企業如何創造

出未來的數據武器。本書讀來既讓人欲罷不能,又毛骨悚然。——歷史學家亞曼達‧福爾曼(Amanda Foreman) ►作者不留情面,犀利批評想要以演算法了解人類行為的愚蠢念頭,以及試著破壞民主的侵蝕性後果,成就出這部深具洞察力的作品,帶領讀者認識具有歷史意義的異議事件。——《書目雜誌》星級評鑑,布倫丹‧迪斯克爾(Brendan Driscoll) ►這本書來得正是時候。作者以迷人的文筆和讀者對話,寫出橫跨多洲地理與時間維度的敘事格局。她取得大量的家族相關資料,訪談親近人士,拜此之賜,筆下人物性格、家庭、外遇、爭鬥、家常便飯的八卦閒聊,都躍然紙上。——美國國家公共廣播電台,夏儂‧龐

德(Shannon Bond) ►敘述預測分析和行為數據科學源起於冷戰年代的故事,文字優美,邏輯嚴謹。——《金融時報》

由美國Alice v. CLS Bank案探討電腦軟體相關發明之專利適格性

為了解決電子計算機發明於哪一年 的問題,作者邱亮儒 這樣論述:

電腦軟體相關發明(又稱軟體專利)是否可予專利保護?又倘給予其專利保護,則應如何建立合理的審查標準?電腦軟體因其本質上係由數學公式、演算法、人類心智活動等不予專利保護之抽象概念所組成;如輕易給予其專利保護,反而可能帶來負面影響而悖於專利目的。而美國在State Street Bank v. Signature Financial案採用較為寬鬆的「有用、具體暨有形測試法」認定發明之專利適格性後,美國專利商標局核准大量的軟體專利,進而導致劣質專利過於浮濫、「專利流氓」及「專利叢林」等問題,使美國法院不得不再省思電腦軟體相關發明於專利法上之保護是否應更加謹慎,並思考如何適度保護軟體專利、劃定抽象

概念範圍,以及為其建立合適的專利適格性檢驗標準,以在保護發明人之私益與使他人得自由發明之公益間取得平衡,達到鼓勵發明、促進技術及產業發展之專利目的。 西元(下同)2014年6月19日美國聯邦最高法院之Alice Corp v. CLS Bank Int''l案(下稱Alice案)判決建立一套專利適格性審查流程「二步驟檢驗架構」,以區別專利請求項之範圍係自然法則、自然現象或抽象概念(司法例外)本身,或係屬上述司法例外之應用而具專利適格性:第一步驟,是否指向上述司法例外;如是,則進入第二步驟,考量專利請求項是否符合「顯著超過」概念;該二步驟即屬於尋找發明概念,也就是請求項中之元件、要素或元件、要

素之組合須使該發明的內容「顯著超過」上述不具專利適格性之司法例外本身;電腦軟體相關發明常被認為涉及抽象概念,Alice案判決指出有二個因素可協助判斷是否符合「顯著超過」概念:1.該發明是有一新且獨特的想法,且非屬於不使用電腦亦得以人工完成之單純自動化作業;2.該發明是否精進、提升技術。而在Alice案判決後,美國專利商標局隨即於同年6月25日發布如何應用該案之審查指令,並依據Alice案之觀點撤銷許多關於電腦軟體相關發明的專利或駁回類似之申請案;在一個半月內,美國專利商標局依據Alice案之觀點撤回830件已核准專利之申請案;而在一年後應用Alice案判決之審查單位,包括專利審判暨上訴委員會、

地方法院及美國聯邦巡迴上訴法院,共有272件涉及電腦軟體相發明之案例,總計有345個專利或專利申請案,其中有286個被認定無效,無效比例高達82.9%;以上數據顯示在Alice案判決後,在美國之專利審查及司法實務上,確有受到一定程度之影響。因此,Alice案對於電腦軟體相關發明專利適格性之爭議及發展具有舉足輕重的地位,該案也被認為是2014年中最具代表性之美國聯邦最高法院判決。 鑒於我國專利法多參考美國專利法制之發展而作更動,且我國電腦軟體相關產業在美國上亦有申請專利之需求,故本文將探討Alice案之判決、該判決之後續影響、我國專利法相關議題之發展等,並依循電腦軟體相關發明專利適格性之發展趨

勢提出若干申請專利時之建議,以供專利申請人參考。

在大腦外思考:各領域專家如何運用身體、環境、人際關係,打破只靠大腦思考、決策、學習、記憶的侷限

為了解決電子計算機發明於哪一年 的問題,作者安妮‧墨菲‧保羅 這樣論述:

《紐約時報》編輯選書 《華盛頓郵報》最佳非小說類書籍 《紐約時報》值得關注圖書 《安靜,就是力量》作者Susan Cain好評推薦 Amazon讀者4.5星推薦 善用大腦之外的智慧:你的身體、你的環境、你的人際關係,都是大腦思考和創意的無限資源! 一直以來,我們都把大腦視為獨自封閉在頭顱裡、只要努力鍛練它就會越來越聰明的器官。這樣的認知,導致我們長久以來的教育方式、工作模式,都侷限於苦苦思考、苦苦記憶的困境中。然而,在現今資訊爆炸和步調快速的時代,大腦已無法獨自地、封閉地完成所有的任務。 作者以各領域生動的真實故事,結合最新的神經科學、認知科學和心理學,告訴你如何

運用身體內在感受、肢體動作、大自然環境、工作和學習的空間設計、人際關係,協助你的大腦更快速、更精準地思考和做出決策,並強化你的記憶力。 無論你是創業者、教育工作者、職場主管、藝術創作者,或是學生,這本書教你應用大腦之外唾手可得的資源,打破大腦思考的侷限,走出大腦之外,讓思考、創作、學習更有效率、更輕鬆。 ◎每一章都教我們如何應用不同的大腦外部資源,得到更大的收穫: 第一章:學習傾聽體內的感受,如何運用內感受做出更好的決策 第二章:運動身體能促進大腦進入更深層的理解和觀察 第三章:手勢為何能增強我們自己的以及他人對我們的記憶力 第四章:接觸大自然環境,能恢復我們耗

盡的注意力 第五章:學校或職場室內環境,要如何設計才能提升創造力 第六章:將思想移出腦袋,放到空間裡,可以獲得新的領悟與發現 第七章:如何與專家的大腦一起思考 第八章:與同學、同事、同儕一起思考,會提升我們的智慧 第九章:團體一起思考的成效,優於個別成員思考的成效的總和 ◎真實案例研究指出 •感受自己的心跳,讓股票交易員獲利更多 •演講時運用手勢的新創企業,會得到更多的優勢 •運用空間和位置順序,可以強化記憶力 •比起坐著觀看X光片的醫師,走動著的醫師觀察到更多的異處 •走進大自然中可以恢復我們的專注力 •團體討論,會得出比各別個體加總更有創

意的答案 各界專業人士好評推薦(依姓名筆畫排列) 水丰刀 閱部客創辦人、知名YouTuber 李政憲 林口國中教師、教育部師鐸獎得主、藝數摺學FB社團創始人 李俊儀 SOIL教學心法共同創始人 林怡辰 閱讀推廣者、資深教師 姚侑廷 「姚侑廷的自學筆記」版主 洪仲清 臨床心理師 許繼元 Mr.Market市場先生、財經作家 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 愛瑞克 《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 雷浩斯 價值投資者、財經作家 鄭俊德 閱讀人社群主編 蔡方之 《心理學便利貼》粉絲頁版主 羅建仁 卓越人生企管顧問總經理 蘇書平 先行智

庫執行長 蘇絢慧 諮商心理師 國內、外各界專家好評 善用大腦外思考,破除學習侷限,教育工作者必讀!——林怡辰 閱讀推廣者、資深教師 多年來,「往內」開發大腦的著作汗牛充棟,效果也因人而異。《在大腦外思考》作者反其道而行,尋找「往外」開發的方法。大量的科學文獻與合理的論述,讓人折服並躍躍欲試,非常推薦。——姚侑廷 「姚侑廷的自學筆記」版主 沒想到原來大腦之外的思考還有這麼多的撇步,此書讓我看了大呼過癮!《在大腦外思考》作者所指導的每一個方法,都讓我躍躍欲試!——愛瑞克 《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 許多人都曾向我說過,需要透過和另一個人談話,才能清

楚知道自己在想些什麼。事實上,只限於自己封閉的內部思考是非常狹隘和缺少啟發的。《在大腦外思考》值得我們閱讀。——蘇絢慧 諮商心理師 人類竟然能不只用大腦思考?不可思議!但《在大腦外思考》列舉了許多科學證據,讓你不得不信!——蔡方之 《心理學便利貼》粉絲頁版主 《在大腦外思考》告訴你如何在理解大腦與身心運作的同時,進一步善用外在資源,優化大腦的最佳運作狀態,讓行為改變更有效率,進而發揮潛能、改善生活。——陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 身心並非二元,不管是心情或思考,都明顯受到生理狀態影響。譬如說,一個有睡飽的人,通常心情比較好,也容易朝正面思考。擴大來說,我們所在的人文與

自然環境,跟我們的內在狀態也有密不可分的交互作用。——洪仲清 臨床心理師 資訊爆炸的時代,我們都需要優化和「外部化」的大腦思考路線,才能活出有效率與效益的人生,《在大腦外思考》教你多種方法打破思考侷限。——鄭俊德 閱讀人社群主編 《在大腦外思考》以專業解說大腦如何運作,從身體手勢操作、自然環境影響到關係互動,透過專家操作成果與文獻佐證,具體說明如何正確聰明思考。——李政憲 林口國中教師、教育部師鐸獎得主、藝數摺學FB社團創始人 《在大腦外思考》作者是廣受好評的科普作家,這次她為我們揭開了思考的神祕面紗:我們最重大的思考如何在我們的頭殼之外進行。——Adam Grant

《紐約時報》暢銷書《反思的力量(Think Again)》作者 《在大腦外思考》作者安妮‧墨菲‧保羅,解釋了為什麼少用點腦筋是更好的思考方式。將我們的心智擴展到身體、環境和人際關係,我們會更有效率地工作,也能更有創意地解決問題。這本書透過真實故事和科學研究,告訴我們這是怎麼一回事。——Charles Duhigg 《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》作者 科普作家安妮‧墨菲‧保羅在《在大腦外思考》說明了,我們可以如何「在大腦外思考」,也就是如何把外部的各種資源拉進我們的思路中。當我們只靠大腦思考時,其實是限制了自己。擴展我們的心智,就會打開各種新的可能性,讓我們更專注、更有創造力

,也更有創意,簡言之,就是更聰明。——Susan Cain 《安靜,就是力量》作者 《在大腦外思考》說明了我們的創意、我們的智慧,甚至我們的記憶,不只是儲存在我們的大腦裡,而是在圍繞著我們的世界中。這是一本深刻又有趣的書,邀請我們徹底重新認識思考這件事。——Joshua Foer 《大腦這樣記憶,什麼都學得會》作者 結合最新的研究、真實的案例,以及深刻的洞見,《在大腦外思考》為我們提供了全新的架構,以了解我們的大腦是如何運作的。這本書是少數有趣到我一讀就停不下來的書,我一讀完就立刻應用裡面的知識來改變我的生活。——Gretchen Rubin 《過得還不錯的一年》作者

正當我覺得自己被我的大腦所困住時,安妮‧墨菲‧保羅讓我知道,我可以做得更好!而且是非常地好!《在大腦外思考》以最新的科學研究告訴我們所有讓自己變得更聰明的方式:改造我們所處的環境、動一動我們的手腳,以及和其他人一起思考。這是一本非常具啟發性的指引,只要走出我們的大腦外,可以生活得更美好。——Amanda Ripley 《教出最聰明的孩子》作者 充滿力量、可操作,以及有智慧的一本書,當你重新思索我們是怎樣進行思考的,《在大腦外思考》打開了通往各種新的可能性的大門。我可以掛保證,安妮‧墨菲‧保羅書中提到的概念、案例研究,以及以研究為基礎的操作方式,可以幫助你和你的團隊,以新的方式連結、創

造和工作。——Daniel Coyle 《高效團隊默默在做的三件事》作者 當你談到自我認同時,你身體、環境、文化的起點在哪,以及你大腦的終點在哪,都是沒有一條清晰的界線的。在這本精采的《在大腦外思考》,作者,安妮‧墨菲‧保羅揭開了「我們是誰」的龐大故事。——David Eagleman 史丹佛大學神經科學家 引人入勝,《在大腦外思考》的內容有根有據,也涉獵廣泛。——《華爾街日報》

論基因技術之法律管制—以國際規範、立法例及法意識分析為中心

為了解決電子計算機發明於哪一年 的問題,作者林維信 這樣論述:

二十一世紀是生物技術世紀,而在構成生物技術世紀之基礎中,最為主要者,即係基因技術。由於科技發展之故,基因技術已非實驗室之技術,透過其應用,係與一般社會大眾之生活息息相關;然而,基因技術之風險不確定性,尚無科學定論,因而,基因技術之相關應用亦無科學定論、係具安全性之風險。因此,與廣大群眾生活相關之具高度風險之基因技術,使得國家有對其進行法律管制之必要。 但,對基因技術進行法律管制,卻涉及限制研究自由、營業自由等憲法上所保障之基本權,是以,有法律管制必要卻非必然可以管制。於是本文首要目的,即在論證國家對基因技術加以法律管制之正當性。 由是,本文透過基因技術

之發展歷程,探求基因之本質,並分析基因技術所影響之各層面,以凸顯基因技術之重要性及加以法律管制之必要性。並且,經由分析生物多樣性公約、生物安全議定書、世界人類基因組及人權宣言、國際人類基因資料宣言等國際規範,及美、日等先進國家立法例,整理分析與基因技術法律管制之原則。 再者,由於引進國際規範或外國立法例之規範原則之際,台灣本土之特殊性需要被兼顧,其中,法意識分析即是在引進法規範時,不得不加以重視者。是以,本文藉由專訪面談之方式,探求從事基因研究、教學之人員,其對基因技術之法意識,以及透過問卷調查、蒐集與分析之方式,探求台灣社會一般大眾對基因技術之法意識,並比較分析二者之差別

。 最後,綜合歸納分析基因技術之本質、國際規範及外國立法例與台灣地區基因技術之法意識後,本文首先確認國家對基因技術加以法律管制係具正當性,且係國家義務,並探討對基因技術法律管制之層次,再對基因技術加以類型化,區分四種類型之基因技術,而就四類型之基因技術之法律管制方式及程度加以探討與說明。

電子計算機發明於哪一年的網路口碑排行榜

-

#1.電子計算機發明於哪一年- 趣味百科館 - 美食菜譜

電子計算機發明於哪一年 簡述:起初,體積龐大而價格昂貴的數字計算機主要是用做執行科學計算,特別是軍用課題。如ENIAC最早就是被用作火炮彈計算和 ... 於 qwbkg.com -

#2.你知道你正在用的電腦是70 年前發明的馮紐曼架構嗎?

相較於十進位、又須人工插接電路的ENIAC,可以說EDVAC 是第一台現代意義的通用計算機,至今全世界的電腦皆仍採用「馮·紐曼架構」。 於 kopu.chat -

#3.計算機(Computer),俗稱電腦,是一種能夠按照事先存儲的程

1946年2月14日,由美國軍方定製的世界上第一台電子計算機“電子數字積分計算機”(ENIAC Electronic Numerical And Calculator)在美國賓夕法尼亞大學問世了。 於 www.easyatm.com.tw -

#4.古今精品工程 - Google 圖書結果

第九章科技類精品工程第一節第一臺電子計算機〖1*2〗一、工程的基本介紹電子 ... 在電子計算機發明之前,計算機的發展過程經歷了機械式計算機和機電式計算機兩個時期。 於 books.google.com.tw -

#5.創新奇智公布2021年度業績營收同比增長86.3% 「AI+製造 ...

基於MMOC人工智能平台,創新奇智於2021年成功打造智能製造系統(AIMS),將AI能力注入製造企業的日常運營中,幫助客戶從運營效率和信息智能兩大維度實現 ... 於 money.udn.com -

#6.是誰發明了世界上第一台計算機? - 每日頭條

在圖靈指導下,第一台可以編寫程序執行不同任務的計算機COLOSSUS則到了1943年才在英國誕生,用於密碼破譯。 公認的人類歷史上第一台現代電子計算機是1946 ... 於 kknews.cc -

#7.相關補充資料--資訊處理的工具和計算機的發展

ABC計算機:美國阿田納索夫博士(Dr.John V.Atanasoff)和助手貝利(Berry)於1937~1942年間完成第一部實驗用電子計算機。 ENIAC計算機:是於1946年由美國賓州大學的毛克利( ... 於 www.chwa.com.tw -

#8.計算機區 - 國立陽明交通大學發展館NYCU Museum

其後,人類陸續發明機械式和電機械式計算器。至1945年前後,才有電子式計算機誕生。自此之後,演進的速度極快,在短短三十年內,已由採用真空管電路的第一代電子 ... 於 museum.lib.nycu.edu.tw -

#9.電子計算機發明於哪一年 - 排行榜

年。電子計算機簡稱電腦,由美國人莫克利、艾克特在1946年發明,在當時這第一台計算機重量是30噸,占用地面的面積是170平米,基本上無法輕易搬動, ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#10.篇名: 電腦演進概論─「電子計算機」 作者

Shockley)發明了電晶體,它被用來取代真空管,這對. 於許多運用真空管的電子設備來說是一項大革命,這些科學家們還因此而獲得了. 諾貝爾獎。電晶體的體積非常小約只有 ... 於 www.shs.edu.tw -

#11.計算機是什麼時候開始有的,計算機是什麼時候發明的?

1946年美國賓夕法尼亞大學生產的eniac(電子數字積分計算機)是第一臺計算機。 計算機是什麼時候發明的? 2樓:hqd殘夢. 計算機發明於1946年。 於 www.njarts.cn -

#12.電腦演進

利用齒輪機械轉動的原理,做出可轉動來進位的計算機器,發明第一部的加法機。 1672年,德數學家萊布 ... 世界上第一台的電子計算機(電腦)(ENIAC:The first computer)。 於 research.hchs.hc.edu.tw -

#13.第一台計算機是誰發明的?始於一個富二代,歷經196年還能用

LGP30由舒茨在公司1950年代中期根據查爾斯·巴貝奇的構思製造的第一台電子計算機,它是通過真空管和鼓存儲器實現,它的指令具有三個地址,兩個用於操作 ... 於 ppfocus.com -

#14.第一章計算機簡介

法國數學家Blaise Pascal發明了機械式的加法器Pascaline ... Engineers)合併成為聲譽卓著的國際電機電子工程師學會(the Institute of Electrical and Electronics ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#15.電腦是哪一年發明的,電腦是什麼時候發明出來的?誰發明的?

1946年,電腦的學名為電子計算機,是由早期的電動計算器發展而來的。1946年,世界上出現了第一臺電子數字計算機“eniac”,用於計算彈道。是由美國賓夕法尼亞 ... 於 www.deer.wiki -

#16.圖解科學史更新版 - Google 圖書結果

電腦的起源一八○一年,傑卡德開發出利用打孔卡片編織出預設花樣的織布機,巴貝奇便根據這項發明在一八三三年時想出了一種藉由打洞卡片來控制機器運作的自動計算機。 於 books.google.com.tw -

#17.投稿類別:工程類篇名: 電腦的演變作者

電腦(computer),又稱計算機,是一種利用電子學原理,根據一系列指. 令來對資料進行處理的工具 ... 世界上第一部『 電腦』是由美國人毛琪雷與愛克特在1946 年發明。 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#18.世界上最早的計算機的名字叫什麼,世界上最早的電腦名稱是 ...

人類歷史上第一部電子計算機(eniac)於1946年由美國人莫奇萊(john. muchly)和埃克特(j. eckert)發明。 於 www.beterdik.com -

#19.電子計算機發明於哪一年? - 謎語題目和答案

謎語題目和答案> 智力問答小貼士:計算機俗稱電腦,是一種用於高速計算的電子計算機器。1946年2月14日,由美國軍方定製的世界上第一台電子計算機“電子數字積分計算機” ... 於 mjib2016secrecy.com.tw -

#20.電腦演進的歷史

1943年開始建造的美國ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer, 電子數值積分計算器)是一部廣為人知的電腦,完工於1945 年。很多教科書介紹電腦歷史都是從 ... 於 programmermagazine.github.io -

#21.世界上第一臺電子計算機到底是誰發明的?

十幾年後,ENIAC的專利權卻陷入一場法律糾紛,人們這才知道電子計算機的發明另有其人,他就是約翰·阿塔那索夫(John Vincent Atanasoff)。 於 www.gushiciku.cn -

#22.誰發明了第一台計算機?你是否了解一二!一個全新的新紀元!

20世紀電子技術的飛速發展為電子計算機的誕生創造了必要的技術前提,1943年, ... 1946年2月14日,世界上第一台電腦ENIAC在美國賓夕法尼亞大學誕生。 於 read01.com -

#23.世界上第一台通用計算機-ENIAC - 創作大廳

世界上第一台通用計算機「ENIAC」於1946年在美國賓夕法尼亞大學誕生。發明人是美國人莫克. 於 home.gamer.com.tw -

#24.电子计算机是在哪一年发明的,并于1946年在美国问世(用于 ...

... 可以说是非常常见了,现在不管是上学还是上班都是离不开电子计算机的,就连现在的小学生也开设了计算机课,那么大家知道电子计算机发明于哪一年. 於 www.cnwxk.com -

#25.計算歷史

1 混凝土設備; 2 號碼; 3 早期計算; 4 數字電子計算機 ... 用於計算的最早已知工具是Sumerian算盤,據認為它是在巴比倫c中發明的。公元前2700年至2300年。 於 tw.wikitonghop.com -

#26.电子计算机发明于哪一年电子计算机发明于哪一年代 - 滚锁网

如ENIAC最早就是被用作火炮弹计算和设计氢弹时计算断面中子密度的。 电子计算机发明于哪一年. 还有一些被用于解密,比如英国的“巨像”可编程计算机。除去 ... 於 www.gunsuo.com -

#27.古代的數算器與藏書館 - 新唐人電視台

【新唐人北京時間2022年03月22日訊】科技日新月異,電子計算機應運而生;iPad與電子書也漸漸取代實體書籍。然而,古老中國在公元前5世紀,即發明了 ... 於 www.ntdtv.com -

#28.電子計算機的沿革

美國著名的貝爾實驗室(Bell Laboratories)發明了電晶體元件。電晶體不但是在十年後取代了真空管,成為「第二代電子計算機」的主要元件。 於 163.28.10.78 -

#29.發明電子計算機的最初目的是什麼,世界上最早的計算機是什麼 ...

提出程式儲存的是美國的數學家馮諾依曼, 在美國陸軍部的資助下,於1943年開始了eniac的研製。經過三年緊張的工作,第一臺電子計算機終於在1946年2 月14日 ... 於 www.locks.wiki -

#30.20世紀70年代哪一個人發明了電子計算機? - 小熊問答

1994年12月,美國intel公司宣佈研製成功世界上最快的超級計算機,它每秒可進行3280億次加法運算(是第一臺電子計算機的6600萬倍)。如果讓人完成它一秒鐘 ... 於 bearask.com -

#31.慈濟科技大學

本校是宜、花、東地區第一所科技大學,也是東台灣技職教育的指標性學府。社會新鮮人就業率全國技專校院第三名,教育部行政類及專業類評鑑一等,教育部友善校園績優學校 ... 於 www.tcust.edu.tw -

#32.計算機發展史

展奠下基礎, 也宣告了「資訊化」時代的來臨。 ▻ ENIAC 出現後, 1951 年第一部商用電腦. UNIVACI 誕生, 為美國人口普查局處理人口 ... 於 120.105.184.250 -

#33.電子計算機是誰發明的精選 - 维基百科吧

經過三年緊張的工作,第一台電子計算機終於在1946年2 月14日問世了。它由17468個電子管、6萬個電阻器、1萬個電容器和6千個開關組成,重達30噸,佔地160 ... 於 wjbkb.com -

#34.計算機誕生於那一年,計算機是哪一年發明的

1945年eniac的顧問von neumann在edvac(electronic discrete variable computer,電子離散變數計算機)計劃中首次提出了儲存程式的概念。這個思想幾乎同時被 ... 於 www.bees.pub -

#35.電子計算機發明於哪一年

電子計算機發明於哪一年,1樓樹綱豪電子計算機發明於1946年,計算機系統的可靠性維修除錯的方便性生產工藝性和資訊傳遞的延遲程度有密切的關係。 於 www.sinoexam.com.cn -

#36.電子計算機發明於哪一年?

電子計算機發明於哪一年 ? 免費八字算命 · 姓名測試打分 · 號碼五行吉凶 · 黃歷日曆查詢 · 每日抽籤占卜 · 指紋算命測試 · 免費起名 ... 於 v.8s8s.com -

#37.電腦演進史

二、發展史:世界上第一部『 電腦』是由美國人毛琪雷與愛克特在1946 年發明。 ... CPU的歷史演進; 1.1電子計算機的演進過程; 高速運算演進史. PDF 檔案. 於 www.playmisty4.me -

#38.誰才是第一台計算機的發明人? | 尋夢新聞

盡管莫克利矢口否認去過阿塔納索夫家里,但美國聯邦法院在經過詳細的調查後,於1973年10月19日撤銷了莫克利和埃克特對於ENIAC的專利權,認定阿塔納索夫是電子計算機的發明 ... 於 ek21.com -

#39.計算機是哪一年發明的 - 多問

電子計算機 ,俗稱電腦,是一種電子化的計算工具。在大陸也經常用計算機來指代電子計算機。就目前而言,電子計算機是根據預先設定好的程式來進行資訊 ... 於 www.duowen.cool -

#40.電腦是什麼時候發明出來的?誰發明的? - 嘟油儂

1946,美國的毛琪利與愛克特發明了第一代電腦—eniac, 而第一代的電腦有2間 ... 世界第一臺電子計算機於1946年誕生於美國華盛頓的史密森博物館,她的 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#41.電腦的歷史發展

二、發展史:世界上第一部『 電腦』是由美國人毛琪雷與愛克特在1946 年發明。 ... 曼(Dr. John Von Neumann)乃將作為控制方式的程式(Program)全部記憶於計算機的內部。 於 web.ntnu.edu.tw -

#42.電腦是什麼時候發明的

1946年2月14日,由美國軍方定製的世界上第一台電子計算機「電子數字積分計算機」(ENIAC Electronic Numerical And Calculator)在美國賓夕法尼亞大學問世 ... 於 www.fzipo.com -

#43.劃時代革命電子計算機之父梅里曼離世享壽86歲- 國際 - 自由時報

開創電子革命、手持電子計算器發明人之一梅里曼(Jerry Merryman)已於上月底離世,享壽86歲。據他的親近之人表示,梅里曼聰明絕頂、善良且很有幽默感 ... 於 news.ltn.com.tw -

#44.世界上第一臺計算機是誰發明的 - 櫻桃知識

計算機第一臺電子計算機叫ENIAC(電子數字積分計算機的簡稱,英文全稱為Electronic Numerical Integrator And Computer),它於1946年2月15日在美國宣告誕生。 於 www.cherryknow.com -

#45.第一臺電子計算機叫什麼:Eniac(1946年誕生) - 國際快訊專區

第一臺電子計算機叫什麼:Eniac(1946年誕生)簡介:世界上第一臺電子計算機,也叫做通用計算機的名字為Eniac。1946年2月14日,美國人莫克利和艾克特 ... 於 www.meixingnan.com -

#46.第一台电脑是什么? - 生活 - 电视

由Konrad Zuse 于1938 年发明,它是第一台机电二进制可编程计算机。二进制系统是仅由两个数字(零和一)组成的数字系统,它们将数据表示为开或关。该系统是 ... 於 zh.cm-santiago-do-cacem.pt -

#47.電子計算機發明於哪一年? - 劇多

1994年12月,美國Intel公司宣佈研製成功世界上最快的超級計算機,它每秒可進行3280億次加法運算(是第一臺電子計算機的6600萬倍)。如果讓人完成它一秒鐘 ... 於 www.juduo.cc -

#49.電腦的演進過程 - Ks Photo

二、發展史:世界上第一部『 電腦』是由美國人毛琪雷與愛克特在1946 年發明。 ... 電腦的發展全名為電子計算機(Electronic Digital Computer),又稱電腦(Computer),是 ... 於 www.ks-photo.me -

#50.1946年2月14日世界上第一台计算机诞生 - 视频中国

它是图灵完全的电子计算机,能够重新编程,解决各种计算问题。 ... 发明它的人为了进一步推广这些新思想,举办了一系列关于计算机体系结构的讲座。 於 v.china.com.cn -

#51.電子計算機發明於哪一年? - 輕鬆奔跑

電子計算機發明於 1946年,計算機是20世紀最先進的科學技術發明之一,對人類的生產活動和社會活動產生了極其重要的影響,並以強大的生命力飛速發展。 於 www.chillin.run -

#52.電腦是怎麼發明出來的,電腦是怎麼被髮明出來的? - 迪克知識網

世界第一臺電子計算機於1946年誕生於美國華盛頓的史密森博物館,她的名字叫“埃尼阿克”. 世界上第一臺計算機發明於二戰之中。因為它是為美國海軍繪製 ... 於 www.diklearn.com -

#53.世界上第一台電子計算機誕生於 - 美食做法

它是1946年2月14日在美國賓夕法尼亞大學誕生。 ... 世界上第一台電子計算機的發明人是美國人莫克利和艾克特,計算機的名字叫“ENIAC”,也被稱為電子管 ... 於 miaodongbang.com -

#54.电子计算机发明于哪一年 - 排行榜123网

电子计算机 简称电脑,由美国人莫克利、艾克特在1946年发明,在当时这第一台计算机重量是30吨,占用地面的面积是170平米,基本上无法轻易搬动,而且运算 ... 於 m.samrugs.com -

#55.電腦計算機發明 - Boutia

“自食其力”的計算機發明人(網際網路大咖秀); 電腦演進; 1; 智慧財產局專利主題網; 第一章電腦科技與現代生活; 電子計算機發明於哪一年?__猜謎語題目和答案_謎語大全. 於 www.boutiqudlz.co -

#56.電子計算機發明於哪一年

电子计算机发明于哪一年 ?(电脑)1945年,1946年,1970年,缺少字詞: gl= tw。 中心簡介- 電算中心。 電子計算機中心成立於一九七六年,提供全校師生安全完善的計算環境 ... 於 businesstagtw.com -

#57.最早的電腦是什麼時候發明的 - 三度漢語網

這個龐然大物於1946年2月15日在美國舉行了揭幕典禮。這臺計算機的問世,標誌著電腦時代的開始。 世界上第一臺電子計算機. 以“埃尼 ... 於 www.3du.tw -

#58.世界上第一臺計算機是什麼時候誕生的 - 優幫助

1946年2月15日界上的第一臺計算機誕生在賓西法尼亞大學(university of pennsylvania),它被稱為eniac。採用電子管作為基本電子元件。用了多少個呢? 於 www.uhelp.cc -

#59.雲間賜來死亡: 日本推理小說賞 - Google 圖書結果

第二年,世界上第一部辦公用計算機誕生;一九六七年用半導體製成的桌面電子計算機也面世了。 ... 「我記得是一九七一年吧。 ... 人們都把他稱為天才發明家呢!」「是呀! 於 books.google.com.tw -

#60.是谁发明了世界上第一台计算机? - 手机搜狐网

公认的人类历史上第一台现代电子计算机是1946年在美国宾夕法尼亚大学诞生的ENIAC。尽管它比前面提到的那些机器晚诞生了一段时间,但它拥有了今天计算机的 ... 於 www.sohu.com -

#61.電腦的起源 - 科學人雜誌

1822年,巴比奇送出了打造一部計算機(Calculating Engine)的提案,並於1824年取得政府的資助。接下來的10年中,他沉浸在製造機器的世界裡,尋找最好的 ... 於 sa.ylib.com -

#62.計算機(computer)俗稱電腦,是一種用於高速計算的電子 ...

是能夠按照程式運行,自動、高速處理海量數據的現代化智慧型電子設備。 ... 計算機是20世紀最先進的科學技術發明之一,對人類的生產活動和社會活動產生了極其重要的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#63.电脑是谁发明的 - 虎观百科

第一台电子计算机的真正的发明人是美国的约翰·文森特·阿塔那索夫, ... 通常说到世界公认的第一台电子数字计算机,大多数人都认为是1946年诞生的ENIAC,它主要是用于 ... 於 www.huguan123.com -

#64.計算機是如何產生的?然而中國「計算機」早於西方一千多年!

計算機俗稱電腦,電子計算機和電子計算技術是我們21世紀偉大的發明之一,自第一台電子計算機和電子計算技術的誕生,人類社會快速的來到了電子資訊時代 ... 於 www.fanswong.com -

#65.計算機是什麼時候發明的電腦是什麼時候發明出來的?誰發明的?

第一臺計算機發明於1946年2月14日,由美**方定製的世界上第一臺電子計算機“電子數字積分計算機”(eniac electronic numerical and calculator)在美國 ... 於 www.knowmore.cc -

#66.數、計算與文明 - 中大開放式課程

單維彰2004 年7 月18 日. 電子計算機(electronic computer) 當初只是一個快速而自動執行數字計算的工具;如. 今演變成一種集「資訊儲存、處理與傳播功能」於一身的 ... 於 ocw.ncu.edu.tw -

#67.第一章1-2 電腦發展史- 資工導論作業

一九四二年,美國陸軍委託John Machly博士與J. Presper Eckert博士設計一部能夠快速完成彈道計算的電子機械,兩人於一九四六年發展出ENIAC這部首次可稱為[電子計算機] ... 於 sites.google.com -

#68.第一台電子計算機是誰發明的? - 今天頭條

計算機 是20世紀最先進的科學技術發明之一,對人類的生產活動和社會活動產生了重要的影響,並以強大的生命力飛速發展。1912年6月23日,「計算機科學之 ... 於 twgreatdaily.com -

#69.第一台電腦是誰發明的世界第一台計算機誕生於哪一年代 - 抔蝦網

那麼,電子計算機的發明者是誰呢?也有好幾種答案。1936年英國數學家圖靈首先提出了一種以程序和輸入數據相互作用產生輸出的計算機構想,後人將這種 ... 於 www.pouxia.com -

#70.力學: 牛頓力學, 彈性、液體和熱力學 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

這又是物理一技術之間的互動事例。 ... 在現代強大的技術裝備中,引人注目的有: 1932 年發明的迴旋加速器, 1934 年製成電子顯微鏡, 1936 年發明射電望遠鏡, 1957 年人造 ... 於 books.google.com.tw -

#71.第一代计算机发展史 - Barcelonan

第一台通用电子计算机——ENIAC编辑这俩到底谁是第一,看上面那篇文章,大家自然就会 ... 真空管是弗莱明在1904年发明的,使用玻璃外壳密封,里面装有碳丝和铜板,并抽成 ... 於 www.barcelonanting.co -

#72.最早的電子計算機是誰發明的?經歷了哪些變遷呢? - 歷史趣聞網

在此情況下,莫爾電工學院的莫希萊於1942年8月寫了一份《高速電子管計算機裝置使用》的備忘錄,實際上提出了第一臺電子計算機的初步方案。這個方案得到了 ... 於 www.lsqww.com -

#73.電腦發展史

第一代. 在1940年代以前,曾經有若干人發明有「計算能力」的機器,諸如傑克瓦、巴貝吉、和巴斯卡等人都曾經獲得若干程度的成功。 到了1944年,電子機械式的計算機, ... 於 information.cpshs.hcc.edu.tw -

#74.電腦發明家

他是怎麼發明出電腦的? 08-07 這個說起來就有點話長了,第一臺計算機是1946年在美國賓夕法尼亞大學誕生名字叫ENIAC。 準確的說,這臺計算機的發明者有4個人,分別是 ... 於 www.newnortheast.me -

#75.Tech點評|美國就係Number Two! | 星島日報

哈佛大學教援傅高義(Ezra Vogel)1979年推出了《日本第一》這本書,轟動全球,事實上,他是中國通,早於2000年代用心研究中國的改革開放,10年後他的《 ... 於 std.stheadline.com -

#76.計算機硬體歷史 - NiNa.Az

計算機硬體歷史语言监视编辑此條目需要补充更多来源2013年11月8日请协助 ... 複雜的數學題目上,再怎麼老練的人腦還是趕不上電子計算機的運算速度。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#77.【科學史上的今天】2/14——第一台通用型電子計算機問世...

而他於1953 年得悉克里克與華生發現的DNA 結構後,竟也能撈過界地率先提出「遺傳密碼」,指出胺基酸的組成一定是以三個核酸為一組編碼。 身兼粒子物理學家、宇宙天文學家, ... 於 history.pansci.asia -

#78.世界上第一臺電腦:產生於1946年(是第一代計算機) - 男爵風

人們通常用世界上第一臺計算機來稱呼第一臺電腦,電子計算機之所以能夠與電腦等同,這是由於電腦的研發是為了幫助人們處理一些資訊以及運算,與早期 ... 於 m.nanjuefeng.com -

#79.AI之書:圖解人工智慧發展史 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

一九三○、四○年代還有其他重要的電子計算設備,如一九三九年十月登場的美國「阿塔納索夫-貝瑞」計算機(Atanasoff-Berry Computer)、一九四一年五月亮相的德國 Z3 和一 ... 於 books.google.com.tw -

#80.電子計算機是怎麼被發明出來的? - 頭條匯

電子計算機 一般認為世界上第一台電子計算機是美國1946年研製出的「電子數值積分計算機」 (ENIAC)但英國爭辯說:第一台電子計算機的桂冠應屬於英國1940年研製出來 ... 於 min.news -

#81.Sky影集《恐慌指數》劇情心得:穿越現實記憶和偏執的幻想

Sky影集《恐慌指數The Fear Index 》亞歷克斯(喬什·哈奈特飾)是一位計算機天才,他推出了一個由人工智慧系統,利用金融市場的恐慌大發橫財... 於 moviereviewtoday.com -

#82.古代的數算器與藏書館| 圖書館| 算盤| 貝殼

科技日新月異,電子計算機應運而生;iPad與電子書也漸漸取代實體書籍。然而,古老中國在公元前5世紀,即發明了最早的計算機──算盤;遠在周朝已有 ... 於 www.epochtimes.com -

#83.6計算機的發明- 影響世界曆史進程的科學發明 - 全本小說網

第一台電子計算機叫ENIAC(“埃尼阿克”,電子數字積分計算機的簡稱,英文全稱為Electronic Numerical Integrator And Computer),它於1946年2月15日在美國在賓夕法尼亞大學 ... 於 big5.quanben5.com -

#84.电子计算机发明于哪一年

本栏目为您介绍电子计算机发明于哪一年。内容包括电子计算机发明的故事(发明电脑的故事),电子计算机的发明发展用途(计算机的发明作用),如果您想了解更多电子计算机 ... 於 www.famimobi.com -

#85.看電腦史

然而,更有希望的是電子系統的發展,如英國1943年計算機樣機Colossus和ENIAC ,這是第一個全面運營的電子通用電腦於1946年在賓夕法尼亞大學投入使用。 在ENIAC項目中出現了 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#86.電子計算機的發明者

世界上第一台通用計算機「ENIAC」於1946年月14日在美國賓夕法尼亞大學誕生。發明人是美國人莫克利(JohnW.Mauchly)和艾克特(J.PresperEckert)。美國 ... 於 www.masipo.org.cn -

#87.最早的電子計算機是誰發明的?經歷了哪些變遷呢? - 飛飛歷史網

在此情況下,莫爾電工學院的莫希萊於1942年8月寫了一份《高速電子管計算機裝置使用》的備忘錄,實際上提出了第一台電子計算機的初步方案。這個方案得到了 ... 於 www.fflsw.com -

#88.世界上第一臺計算機是哪一年發明的

eniac,全稱為electronic numerical integrator and computer,即電子數字積分計算機。eniac是世界上第一臺通用計算機,也是繼abc(阿塔納索夫-貝瑞計算機 ... 於 www.jipai.cc -

#89.第一代電子計算機 - 中文百科全書

世界上第一台通用計算機“ENIAC”於1946年2月14日在美國賓夕法尼亞大學誕生。發明人是美國人莫克利(JohnW.Mauchly)和艾克特(J.PresperEckert)。 於 www.newton.com.tw -

#90.电子计算机发明于哪一年(公认第一台电子计算机诞生年代)

【摘要】 世界上第一台通用计算机“ENIAC”于1946年2月14日在美国宾夕法尼亚大学诞生。发明人是美国人莫克利(JohnW.Mauchly)和艾克. 世界上第一台通用 ... 於 www.xj148.com -

#91.人類最早的計算機是什麼時候發明的 - 第一問答網

它,就是世界上第一臺現代電子計算機“埃尼阿克”(eniac)。 ... 在此基礎上,德國數學家萊布尼茲於1678年發明了可做乘除運算的計算機。但這些機械計算機 ... 於 www.stdans.com -

#92.電腦的發展 - 桃園國中host16

而第一部用於商業用途的電腦是在1951年推出的環球自動計算機一號(UNIVAC I),它是根據電子數值 ... 1946年電子數值計算機ENIAC發明後,電腦是以真空管為主要電子元件。 於 host16.tyjh.tyc.edu.tw -

#93.世界上第一臺電腦:產生於1946年(是第一代計算機) - 爵士範

人們通常用世界上第一臺計算機來稱呼第一臺電腦,電子計算機之所以能夠與電腦等同,這是由於電腦的研發是為了幫助人們處理一些資訊以及運算,與早期 ... 於 m.jueshifan.com -

#94.創造電子革命計算機發明人馬瑞曼器官衰竭離世 - ETtoday

手持電子計算機發明人之一馬瑞曼(Jerry Merryman)在2018年12月因安裝心律調整器的手術時感染而住院,並於今年2月27日因心臟和腎衰竭在美國德克薩斯 ... 於 www.ettoday.net -

#95.電腦- 維基百科,自由的百科全書

電腦(亦稱電子計算機)是利用數位電子技術,根據一系列指令指示並且自動執行任意算術或 ... 年9月12日在後來英特爾的創始人羅伯特·諾伊斯的領導下,發明了積體電路。 於 zh.wikipedia.org -

#96.電子計算機是什麼? - 雅瑪知識

計算機(computer)俗稱電腦,是一種用於高速計算的電子計算機器,可以進行數值計算,又可以進行邏輯 ... 計算機發明者約翰·馮·諾依曼。 ... 電子計算機發明於哪一年? 於 www.yamab2b.com -

#97.计算机的历史——到底谁是第一台计算机? - CSDN博客

这些早期计算设备的祖先包括有算盘,以及可以追溯到公元前87年的被古希腊人用于计算行星移动的安提基特拉机械。 1.1机械形式计算向电子式计算转变的一些 ... 於 blog.csdn.net -

#98.電腦總體上是處理資訊的工具 - 隨意窩

在現代,機械計算機的應用已經完全被電子計算機所取代,其所相關的技術研究 ... 發明於20世紀的電腦以飛躍般的姿態發展,在21世紀的現在,已被應用於 ... 於 m.xuite.net