西亞氣候的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnitaGaneri寫的 神奇酷地理套書1:自然環境大探祕 和AnthonyReid的 東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站世界區域地理—西亞、非洲(北非、撒哈拉以南的 ... - 每日頭條也說明:(3)氣候:. 伊朗高原、小亞細亞半島:溫帶大陸氣候. 阿拉伯半島:熱帶沙漠氣候,炎熱乾燥。 地中海沿岸:地中海式氣候.

這兩本書分別來自小天下 和八旗文化所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系碩士班 唐娜櫻所指導 洪高的 馬來西亞中醫藥發展史 (2017),提出西亞氣候關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞、醫藥、發展、淵源、2016年立法。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 陳國川所指導 白偉權的 馬來西亞柔佛州新山華人社會的變遷與整合(1855-1942) (2010),提出因為有 新山、幫群、華人移民、華人社會、地域社會、私會黨、商人的重點而找出了 西亞氣候的解答。

最後網站geo4-Ch01西亞(一) 翰林版則補充:16. 1. 此地的建築多以石塊、泥塊、泥磚為建材, 請分別從氣候、地形討論其原因。 •由於地形限制、交通不便,因此昔日葉門人民必須就地取材來建造住屋•受到雨量的影響 ...

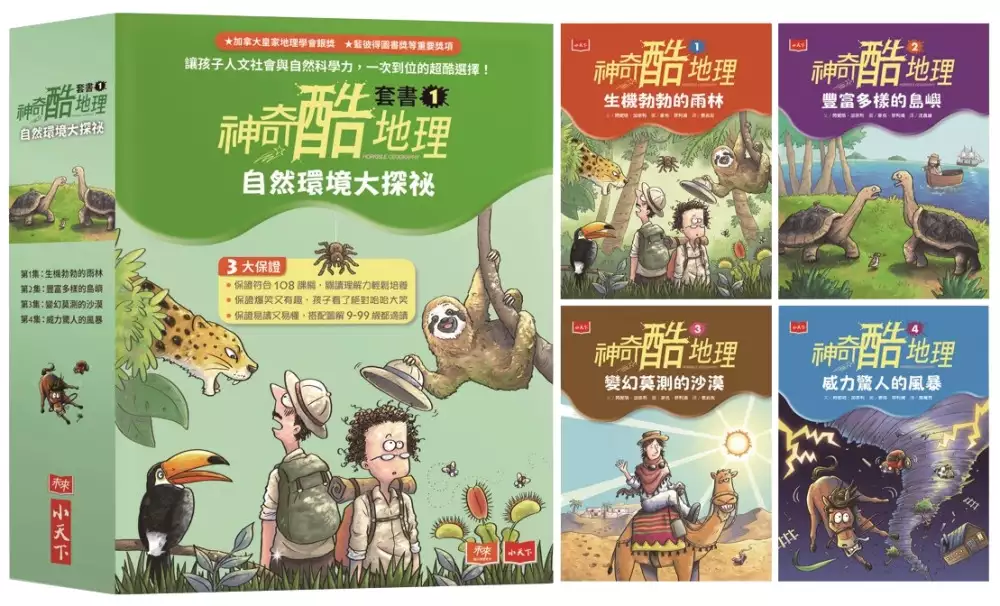

神奇酷地理套書1:自然環境大探祕

為了解決西亞氣候 的問題,作者AnitaGaneri 這樣論述:

讓孩子人文社會與自然科學力, 一次到位的超酷選擇! 繼「神奇酷科學」、「神奇酷數學」系列,小天下再度推出暢銷全球的兒童科普經典──「神奇酷地理」系列(全8冊)! 比小說更生動、比漫畫更爆笑,帶領孩子進入超乎想像的地理世界中,囊括國中小適讀的重要地理概念,全系列包括雨林、島嶼、沙漠、風暴、火山、地震、極地、高山等八大主題。簡明扼要的圖解說明、勁爆的探險故事,你意想不到的地理小檔案,統統都在這裡! 《神奇酷地理1:生機勃勃的雨林》 一星期只上一次廁所的超懶動物是誰? 要怎麼躲過吸血蝙蝠的攻擊? 最酷的探險、最神奇的答案都在《生機勃勃的雨林》裡! 《神奇酷

地理2:豐富多樣的島嶼》 島嶼是怎麼形成的? 哪座島上有活生生的「龍」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《豐富多樣的島嶼》裡! 《神奇酷地理3:變幻莫測的沙漠》 海市蜃樓是怎麼形成的? 為什麼沙子會「唱歌」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《變幻莫測的沙漠》裡! 《神奇酷地理4:威力驚人的風暴》 用什麼方法可以降低風暴的風速? 到底是誰負責幫颱風命名? 最酷的探險、最神奇的答案都在《威力驚人的風暴》裡! 【三大保證】 ▲保證符合108課綱,閱讀理解力輕鬆培養 ▲保證爆笑又有趣,孩子看了絕對哈哈大笑 ▲保證易讀又易懂,搭配圖解9-9

9歲都適讀 系列四大特色 1.刺激精采的探險故事 涵蓋了從古至今的精采探險故事,呈現探險家憑著智慧、機智和勇氣,越過沙漠、深入原始叢林、挑戰極地、高山……探索未知的領域,一場又一場冒險犯難的故事,激發孩子的勇氣與求知的慾望。 2.簡明扼要的圖解說明 以幽默活潑的圖象,輕鬆簡明的文字,說明各種地理現象形成的過程,輕鬆了解雨林的分層、環礁的奧祕、火山的類型、沙漠的分布……讓地理知識變得好讀好吸收。 3.包羅萬象的主題內容 「神奇酷地理」系列共8本,主題包含雨林、島嶼、沙漠、風暴、地震、火山、極地、高山,內容有探險歷程、地科原理、生態奇景、自然景觀、人文故事、環境

省思……內容包羅萬象,精采可期。 4.國小社會科最佳輔助教材 對於地理、大氣現象的解釋,力求簡單扼要,難度適中、輕鬆幽默的文字書寫,讓中高年級的孩子可以自行學習、閱讀。類型多元的資料和數據,更可當作家長與教師教學上方便實用的資料庫。 得獎紀錄 ★加拿大皇家地理學會銀獎 ★藍彼得圖書獎

西亞氣候進入發燒排行的影片

我是留學馬來西亞的台灣人,以下是我喜歡馬來西亞的理由!我喜歡馬來西亞的天氣、美食、多元文化,還有最重要的是...... 顆顆乖乖看完影片就知道 :) 你們呢?別忘了在下面留言告訴我你喜歡馬來西亞的5個理由!

粉紅清真寺影片: https://www.youtube.com/watch?v=uuqFJr104WI&list=PLUDrzznGM8Jq_oHSU4ZdBEl5uuImEg5_s&index=7

藍色清真寺文字介紹: https://www.facebook.com/CoffeeTeaJane/posts/1573125299655587

* 每週一晚上8點固定更新+週五不固定更新

* 訂閱頻道: https://www.youtube.com/c/coffeeteajane

* 我的臉書: https://www.facebook.com/CoffeeTeaJane/

* 推薦不膩之你們有機會一定去看的演出💛 https://www.shenyunperformingarts.org/

* 這不是一個贊助影片 This video is not sponsored.

-

馬來西亞中醫藥發展史

為了解決西亞氣候 的問題,作者洪高 這樣論述:

隨著時代的發展,人類的疾病亦隨著變化,中醫藥發展已遍布世界各地,激起一股全球響應的「中醫熱」,此熱對於馬來西亞亦同,馬來西亞中醫藥發展至今面臨許多問題,本文將展開論述。本文除了回顧前人文獻以外,並從中醫教育比較與實地考察及問卷做調查,以探討馬來西亞中醫藥發展史。馬來西亞與中醫藥發展的淵源深遠,從鄭和傳入中醫藥到馬來西亞至馬來西亞政府2016年立法以後都表現著馬來西亞中醫藥的發展,中醫藥的藥食同源說融入馬來西亞民眾飲食以外,更隨著立法的因素,馬來西亞中醫藥教育將邁入正規教育,即中醫藥在馬來西亞未來發展會更嚴謹。

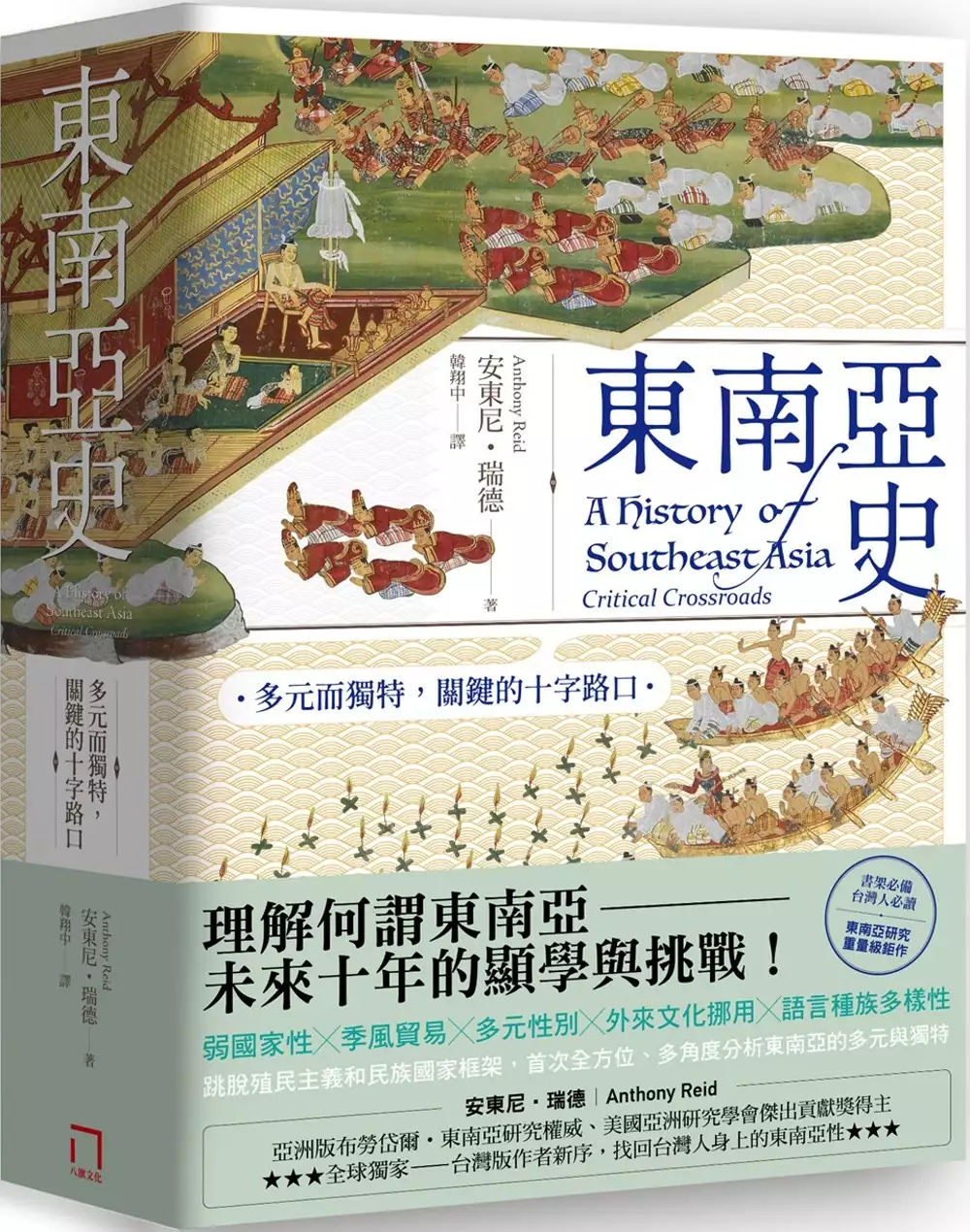

東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)

為了解決西亞氣候 的問題,作者AnthonyReid 這樣論述:

——安東尼•瑞德(Anthony Reid)—— 東南亞史研究權威、亞洲版的布勞岱爾、 美國亞洲研究學會傑出貢獻獎得主 ★★台灣首次出版!東南亞史最權威經典,未來十年顯學!★★ ★★台灣版作者新序,找回台灣人身上的東南亞性★★ ◆ 弱國家性╳季風貿易╳多元性別╳外來文化挪用╳語言種族的多樣性 「東南亞」是超越國別史的大集合 是一塊多元而獨特、只能以「東南亞性」名之的 多元族群文明和濕熱叢林水域 東南亞何以成為「關鍵的十字路口」? 台灣位處十字路口的北大門,該如何與之交流? ■東南亞「不是中國,不是印度」,始終保持自己的獨特性 長久以來,東南亞

地區在它的鄰居眼中就十分獨特,中國人稱之為「南洋」,印度人稱它為黃金之地「蘇瓦納德維帕」(Suwarnadwipa),阿拉伯人將它稱為「爪哇」,歐洲人則稱其為「更遠的印度」或「超出恆河的印度」。 由此可知,東南亞一直都是有著無窮多樣性的獨特區域——它有特殊的環境,包括濕熱的季風氣候、密集的叢林、廣泛的水系,還有火山和海嘯等周期性的自然災害。由於地形的破碎和水域的隔離,人群相互連結的方式主要是透過海洋而非陸地,使得東南亞沒有整合並統治廣大疆土的大帝國。一直到十九世紀初,外人眼中的東南亞依然是個連貫一致的整體,尚未形成民族國家的概念。 現代東南亞的基因庫與語言庫大多來自北方的中國,宗教

與書寫文化則是來自西邊的印度。但是這兩個巨大鄰居的文明對東南亞的影響是有限的,東南亞「不是中國,不是印度」,它始終保持著自己的獨特性。也由於東南亞位處東亞人南下及西方人東來的交會之地,隨著伊斯蘭文明及歐洲文明的進入,各種文明因地理、氣候、貿易等因素於此地邂逅、交匯和衝突,創造出多元燦爛的東南亞文化,使其終成關鍵的十字路口。 ■從無國家、弱國家到民族國家,看東南亞的千年轉變 東南亞地區最早的社會具有強烈的「無國家」(stateless)性。無國家的人們以採集、狩獵和遊耕為生,小心翼翼與更具階級性的王權展開貿易和交流,防止自己被其併吞。這種無國家的性質在東南亞的陸地區(如:今日的緬甸、

泰國和寮國和中國境內雲南等地),被作者稱之為「佐米亞」(Zomia,即高地生活)。 在十九世紀西方民族國家的概念進入前,東南亞的國家概念並不強,可以用「弱國家性」來形容,其中兩種代表的政權形態為:「納加拉」(nagara)和「內格里」(negeri)。前者「納加拉」於第十至十三世紀之間宰制著東南亞大陸區,例如吳哥、蒲甘以及爪哇島的滿者伯夷,它們自視為文明的焦點和神聖王權的中心,依賴水稻耕作取得穩固的糧食來源。後者「內格里」則是十五世紀持續到十七世紀商業時代的主宰者,類似港口城市國家,最著名的有麻六甲、馬尼拉、汶萊……等,因位於航運樞紐而興起,是一系列以海洋貿易為基礎的小型政體,接待國際貿

易商可說是它們存在的根本理由。 至於形塑現代東南亞民族國家的關鍵期是十九世紀上半葉,在此之前,東南亞地區除了區分大越國與中國的疆界之外,並無其他的固定邊界存在。隨著歐洲民族主義的進入,東南亞被納入了一個新的世界體系,荷蘭、英國、西班牙/美國、法國在這片區域上畫定邊界,現代化教育的引入,逐漸形成國語及國族的概念,導致民族主義獨立運動。現今的東南亞各國,便是在二戰後的民族國家獨立潮裡如雨後春筍般形成的。 由此可知,現今東南亞的民族國家、國族語言和邊界是近兩百年的產物。這段期間,在東南亞人生活之中,國家、民族與宗教的重要性變得越來越高,造成了原本是一個整體的東南亞的破裂與分歧。在回顧千年

的東南亞史時,便不能用已知的現代邊界來描述,否則會進入歷史的誤區;也因此,本書作者瑞德便使用島嶼或集水區等地理單位,詳細論述東南亞從無國家、弱國家、到民族國家的複雜歷程。 ■只有理解「東南亞性」,才能看懂東南亞諸國的歷史和本質! 如何保持「多樣性」與「獨特性」兩者之間的平衡,向來是東南亞的挑戰所在;本書正是以「關鍵的十字路口」為基準,橫跨上古至現代兩千年的幅軸,以探尋東南亞地區的多樣性與獨特性。假如我們用最少的詞彙描述何謂「東南亞性」,那就是:環境、性別和弱國家性。 ◎「環境」——指的是東南亞所處的濕熱氣候、季風吹拂的土地,以及板塊交界處不穩定的地質條件 在遠洋航行依賴

風力的帆船時代,每年風向固定交替的季風,對東南亞的海洋航行十分有利,進而成為全球商貿發展的搖籃;由於位處板塊交界處的不穩定地質條件,為東南亞帶來了火山爆發的災難、人口周期性減少,以及因火山灰的覆蓋而產生的稻作文明等特點。 透過日漸精密的定年技術,人們發現巨型火山噴發會導致全球氣候的短期波動,因此瑞德認為東南亞的環境影響是世界性的,東南亞劇烈的火山噴發往往是全球小冰河期的罪魁禍首。正是這樣的獨特環境,造就了東南亞物種和文明的多樣性,這正是東南亞的獨特性之所在。 ◎「性別」——指的東南亞歷史上的女性曾享有人類社會最大的自主性 在經濟方面,東南亞夫妻的財產是由雙方共同持有,各自有經

濟自主性。東南亞人認為應該由女性控制家庭的金錢收入並進行理財,女性的財產權有足夠的保障。因此,東西方貿易商人要和當地女性締結短期婚姻以取得貿易代理權。 東南亞女性的強勢地位,也導致了男性發展出獨特的性服務,以及多元的、跨性別的文化。即使儒家、伊斯蘭教、佛教、基督教將外來的男性主導模式帶進了東南亞,這種性別關係依舊維持某種東南亞的獨特屬性。直到十九世紀殖民主義進入,當地女性的地位才因此下降。 ◎「弱國家性」——指的是東南亞社會不存在統一的中央政府,沒有發展出官僚國家 高地無政府主義一直是東南亞的特質,然而他們依舊發展出自己獨特的文明,例如自給自足種植水稻的「納加拉」,和位於轉運

樞紐成為貿易港口的「內格里」。東南亞文明也因為缺乏政府的箝制而更有活力、更加平等、更重視貿易、更加多樣性。 ■東南亞性獨特而多元,東南亞史將成為未來十年的顯學 本書作者安東尼•瑞德是國際上研究東南亞的第一人,他的研究不是從決定歷史的所謂大事件出發,而是注重環境、地理和普通人的日常生活等年鑑學派的研究方法,因此有「亞洲的布勞岱爾」之稱。此外,瑞德堅持全球史的研究視角,印度、中國、伊斯蘭、近代歐洲的力量在這個關鍵的十字路口相遇、交織和互相影響,正是東南亞在全球史中的重要特徵。 目前台灣出版的東南亞相關主題以國別史居多,且偏重民族主義視角。要探討長達一千三百多年的東南亞通史,若只依

賴殖民主義和民族主義的視角,將無法洞悉東南亞的本質;這是因為東南亞直到十九世紀末才出現所謂的「政治體制」,到二十世紀中葉才出現「民族國家」。 本書便是首部全方位、多角度分析東南亞的多樣性和獨特性的權威之作。行文上不以單一的時間線從古敘述至今,而是分為氣候、貿易、宗教、政治、人文等不同主題深入研究;不同時代所側重的描寫主題也不盡相同,甚至在不同的時代裡,東南亞的大陸區、半島區和群島區幾大區塊之間並非相互接續,有時可能會互相重疊,更能呈現東南亞地區乃至於東南亞史的多元獨特之處。 ■位處十字路口的北大門,台灣是泛東南亞文化的一部分 十七世紀以來,隨著大航海時代的開始,台灣再次涉入東

南亞的海洋網絡。作者就特別指出,台灣島乃是一個龐大語族──南島語族的誕生地,「如果沒有台灣,就不會有東南亞的語言地圖」。 台灣歷史的弱國家、強社會特質非常類似東南亞,事實上,台灣原本就是東南亞文化的一員——台灣社會文化底層的東南亞性非常醒目,不僅僅表現為原住民的南島語言,閩南族群也是泛東南亞文化的重要承載者。此外,台灣和東南亞國家一樣,都位在太平洋火環帶,地震與地熱活動相當活躍,原住民的文化十足珍貴,同時也瀕臨消失的危機,這是因為南島語族原住民在自己的國度當中也一樣被殖民者當成了少數族群。 一直到現代,台灣與東南亞各國都曾向對方學習,但台灣看待東南亞社會的歷史和未來的視角仍舊「從北

向南看」,以陸地思維看海洋世界,甚至出現抱持經濟殖民主義的新南向政策;作者瑞德便強調,「看東南亞,由南往北看的觀點至為重要」——對台灣讀者來說,東南亞絕非只是表層的新南向政策,而是應該透過東南亞看清自己的過去和未來,才是海洋國家台灣與東南亞正確的連結方式。

馬來西亞柔佛州新山華人社會的變遷與整合(1855-1942)

為了解決西亞氣候 的問題,作者白偉權 這樣論述:

本研究目的為探討在幫群組成複雜的移民社會裡,不同背景的華人移民如何逐漸擺脫原鄉地緣和血緣的羈絆,整合成以地域為單位的地方社會。居於柔佛首府新山(Johor Bahru)的華人,共有潮州、廣府、福建、海南以及客家五個幫群。和馬來西亞其他地區的華人不同,新山華人各幫群之間不但無明顯的分立或衝突,反而呈現相對整合的狀態。幫群整合的具體指標體現於各幫協手共建的義山、廟宇和學校。 本研究從「地域社會」的觀點出發,以人地互動與人人關係的角度,探究1855年至1942年間,新山華人幫群的整合過程。首先說明新山地區的自然與人文環境背景,以從大尺度了解區域的產業發展以及整體社會秩序的建立;其次釐清不同時

期各群體或幫群在新山的移殖、發展及互動過程,以探究在各時期主導新山華人社會的群體以及所形塑出的社會特色;第三探究各幫群互動過程中,人與地、人與人之間關係的建立與重組,最後歸納分析新山華人由幫群社會轉化為地方社會(或稱地域社會)的過程與原因。研究認為,新山幫群整合的結果很大程度上與柔佛地區以農為主的經營型態有關。當地礦產資源的缺乏避免了因爭奪礦區所產生的衝突;世界對農產品有大量需求時,土地遼闊、位置鄰近出口市場也使柔佛熱帶栽培業有無限的發展潛能,這些自然因素形塑了本區域非競爭衝突的環境傳統。在此環境下,尚缺乏財力和人力的統治者採取「獨尊義興」的策略,依賴此潮系私會黨為國家累積政經實力,義興公司隨

即成為新山華人社會的主導者。在義興為首的時期,新山還是屬於幫群相當單純的潮州社會,其他幫群的移民人數相當零星,故幫群間的分際並不明顯。進入20 世紀以後,隨著國家機器的成熟,其對國土和經濟的控制能力逐漸加強,進而取代私會黨的功能,義興公司地位下降,在新山經營各種生意且無私會黨背景的各幫商人則逐漸取代義興公司的地位,成為新山華人社會的主導者。後期新山的幫群結構雖已相當複雜,但新山華人社會並未因此解裂,反而延續之前較為整合的運作模式,此一結果相信與新山市街的行幫壟斷有關。行幫壟斷使各幫在非競爭關係的前提之下相互提供服務,加強彼此在日常生活中的依賴關係,這樣的街坊關係蓄積了日後彼此整合的可能性。此外

,後期新山具有影響力的商人大多與中國原鄉的關係密切,對新生的「中華民國」有很強的認同感,此一更高層似的國族認同無形中也淡化了各幫之間的差異,延續了新山華人社會整合的景象。總體而言,新山華人社會的整合並非既有的事實,而是處於不斷變化的過程。

西亞氣候的網路口碑排行榜

-

#1.西亞沙漠的氣候特點? - 劇多

伊朗高原主要為由邊緣山脈圍繞著的山間高原與盆地,夏季不如印度和阿拉伯等地區酷熱,冬季不如中亞地區寒冷,氣候上具有由溫帶乾旱地區到熱帶乾旱地區的 ... 於 www.juduo.cc -

#2.因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方 - 國立臺灣 ...

位於加勒比海的島國聖露西亞是我國重要的友邦,近年因氣候變遷使北大西洋馬尾藻海中的海藻大量增生,對聖露西亞的海洋生態與永續發展造成巨大的影響。 於 ocean-news.ntou.edu.tw -

#3.世界區域地理—西亞、非洲(北非、撒哈拉以南的 ... - 每日頭條

(3)氣候:. 伊朗高原、小亞細亞半島:溫帶大陸氣候. 阿拉伯半島:熱帶沙漠氣候,炎熱乾燥。 地中海沿岸:地中海式氣候. 於 kknews.cc -

#4.geo4-Ch01西亞(一) 翰林版

16. 1. 此地的建築多以石塊、泥塊、泥磚為建材, 請分別從氣候、地形討論其原因。 •由於地形限制、交通不便,因此昔日葉門人民必須就地取材來建造住屋•受到雨量的影響 ... 於 www.slideshare.net -

#5.第一單元西亞

2.人口分布. (1)人口分布不均:人口分布東稠西疏,由東南向西北遞減。 (2)影響人口分布的因素:氣候、地形、開發早晚、交通、人口遷移。 (3)人口分布 ... 於 www.kut.com.tw -

#6.西亞阿拉伯人的服飾和當地氣候有什麼關係 - 迪克知識網

西亞 阿拉伯人的服飾和當地氣候有什麼關係 ... 跟氣候雖有一定的關係,如緊扎的褲腳寬大的燈籠褲腿防止沙塵也比較涼快,但更多的含義跟民族宗教信仰和風俗 ... 於 www.diklearn.com -

#7.²Ä¥|³¹ - 生物地理與自然保育研究室

以瓦倫西亞(Valencia)、羅馬(Roma)、莫斯科(Moscow)為例,可知在愛爾蘭西岸的瓦倫西亞,冬季氣候較溫和,夏季較涼爽,年溫差最小,降水最豐富,各月雨量分配較為均勻 ... 於 biogeo.ntnugeog.org -

#8.氣候極端值- 教育百科

一個地方的氣候要素在整個記錄期限中,曾經出現過的最大值或最小值均稱為氣候極端 ... 是在1922年9月13日出現於北非利比亞之阿夕西亞(Azizia);絕對最低氣溫為-88.3℃, ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#9.突尼西亞氣候怎麼樣,什麼時候去比較合適? - 澎湖pub

突尼西亞隔突尼西亞海峽與義大利的西西里島隔海相望,地處地中海沿岸,受海洋的影響,氣候宜人。 冬季. 冬季盛行西風,西 ... 於 www.penghu.pub -

#10.全球氣候變遷劇烈聖露西亞大使訪海大共思解決良方

因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方。(照/臺灣海大提供). 為維護聖露西亞的海洋生態與永續發展,羅倫大使(Ambassador H. E. Edwin ... 於 www.1111.com.tw -

#11.西班牙氣候: 什麼時候去西班牙- 旅遊指南 - Travel Guide

西班牙北部是典型的海洋性氣候,通常被稱為“綠色西班牙”,該地區位於比利牛斯山西部,延長至加利西亞海岸處。這種氣候的特點是冬季相對濕潤,夏季炎熱多霧,雨水非常充沛, ... 於 www.travelguide-en.org -

#12.突尼西亞之旅(1):地理介紹,兼談最有沙漠特色的農產品椰棗

如果繞逆時針旅遊突尼西亞一圈,會看到地形、地貌、與氣候的變化- 從東北的地中海平原氣候、到中西部的亞特拉斯山區、西南部的鹽湖與沙哈拉沙漠 ... 於 amylinr.pixnet.net -

#13.4499-98(1)西亞與中亞(更新版).doc

西亞 地區在自然和人文上最具一致性的地理現象是下列哪一項? ... 西亞大部分地區為乾燥的沙漠氣候,只有在西側瀕臨地中海與黑海地區,降水量稍多。 於 163.21.143.25 -

#14.西亞氣候

Start studying 西亞氣候. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 於 quizlet.com -

#15.西亞氣候 - Axii

二、氣候與水文. 2-1-1氣候:深受緯度影響. Google Earth在西亞氣候教學應用:疊圖&經緯度分析. 類型. 熱帶沙漠氣候. 溫帶地中海型氣候. 分布. 大部分. 於 www.axiinternl.co -

#16.克羅埃西亞最佳旅遊季節!春夏秋冬景點整理

海岸地區夏季少雨酷熱,但相對濕度低,十分乾爽,高溫達攝氏30度;冬季氣候溫和,最低溫度在攝氏5~10度之間。 你可能會想問,春、夏、秋、冬哪個是最適合 ... 於 www.travelerluxe.com -

#17.突尼西亞 - 背包客棧

氣候 [編輯]. 北部及東部屬於地中海型氣候(夏季乾燥,冬季溫暖潮濕)。南部因延至撒哈拉沙漠,故氣候乾燥。八 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#18.突尼西亞氣候怎麼樣,什麼時候去比較合適? - 雪花台湾

突尼西亞,既陌生又熟悉的北非國家,與義大利的西西里島相望, ... 突尼西亞北部屬亞熱帶地中海型氣候。中部屬熱帶草原氣候。南部屬熱帶大陸性沙漠氣候。 於 www.xuehua.tw -

#19.桃園市立自強國中106 學年度第一學期9 年級地理科第一次段考 ...

西亞 地區氣候乾燥,以熱帶沙漠氣候為主。請問:此地區沙漠的成因 ... 下列何者是阿拉伯半島上面積最大的國家,且石油產量為西亞第一,是全球最重要的石油出口國之一? 於 www.tcjh.tyc.edu.tw -

#20.聖露西亞大使訪海大面對氣候變遷共思良方

位於加勒比海的島國聖露西亞是我國重要的友邦,近年因氣候變遷使北大西洋馬尾藻海中的海藻大量增生,對聖露西亞的海洋生態與永續發展造成巨大的影響。有 ... 於 www.merit-times.com -

#21.西亞| 網路百科

受副熱帶高氣壓籠罩,下沉氣流把水氣排開,全年乾燥少雨,屬熱帶沙漠氣候或熱帶草原氣候。而地中海沿岸是例外,為溫帶地中海型氣候,夏乾冬雨。 於 internetpedia.wikia.org -

#22.克羅埃西亞Croatia 四季之美 - 世界跟您想的不一樣

由於地形複雜,各地氣候也不盡相同。 主要分為沿海地區為地中海型氣候,和內陸地區的溫帶大陸性氣候。 地中海 ... 於 rebeccajao.pixnet.net -

#23.西亞地區包括哪些國家?當地盛產什麼作物?有哪些動物和植物?

北部山地高原與南部阿拉伯半島之間為幼發拉底河和底格里斯河所沖積而成的美索不達米亞平原。氣候乾燥。南部沙漠面積廣大。本區地中海、黑海沿岸地區和西部 ... 於 read01.com -

#24.馬克洪訪玻里尼西亞談核試爆胡逸山 - 奇摩新聞

馬克洪訪玻里尼西亞談核試爆胡逸山:核試遺留、氣候變遷是此行重點 ... 法國總統馬克洪前往法國海外屬地玻里尼西亞,這是馬克洪首次正式到訪位於南太平洋的 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#25.的公差 - 立人高中

O西亞氣候乾燥地小人稠,土地不得不充分使用,居民利用稀少的. 水源發展傳統灌溉農業。右圖為西亞綠洲農業土地利用示意圖。請. 問: 41. 圖中甲、乙、丙分別為何?( 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#26.聖露西亞 - 長榮國際移民

聖露西亞是東加勒比海,鄰近大西洋的島國,在17、18世紀時被英國人和法國人互相佔領多次,1803年英國 ... 氣候:熱帶型氣候; 產業:農業、加工業(香蕉為最大宗出口物) ... 於 www.newoverseas.com.tw -

#27.基隆市中山高中109學年度第一學期第一次段考國中部九年級 ...

請問:漫畫是要表達西亞哪項重要的地理特徵? (A)氣候乾燥少雨 (B)信仰伊斯蘭教. (C)石油蘊藏量豐富(D)歐洲與亞洲往來必經之地。 ( )美索不達米亞平原是西亞主要的 ... 於 csjh.kl.edu.tw -

#28.臺灣及聖露西亞關係持續穩健發展

臺灣與聖露西亞同為易受氣候變遷及重大天然災害影響之國家,各國政府官員及專家刻匯聚西班牙馬德里共商應對氣候變化之行動,臺灣感謝露國發聲及堅定 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#29.西亞與北非的自然環境與文化伊斯蘭

依文化劃分:如東亞文化區、西亞與北非文化區、西方文化區等. 西亞與 ... 氣候, 分布在地中海與黑海沿岸 ... 形成背景, 受乾燥氣候的影響,西亞地區的生活資源匱乏. 於 www.fjm.kh.edu.tw -

#30.西亞、氣候變遷、人權、熱死人聯盟、環境正義基金會 - NPOst ...

Tag: 難民、氣候難民、被動旅行、西亞、氣候變遷、人權、熱死人聯盟、環境正義基金會、350 Taiwan、台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會、綠色和平基金會、來自 ... 於 npost.tw -

#31.【通審】地理2下習作 - 康軒文教集團

氣候 變化與阿拉伯之春。紐約時報中文網。 (. )⑴ 西亞與北非必須大量進口小麥的原因,與下列哪一個自然因素 ... 於 j108in.knsh.com.tw -

#32.聖露西亞媒體:支持台灣加入聯合國氣候公約

根據「國際能源總署」(IEA)2013年全球碳排放資料,台灣2008至2011年碳排放量及排放密集度,平均分別每年下降0.9%及4.4%,優於全球平均值。 於 www.thenewslens.com -

#33.西亞氣候類型比較氣候特色分布成因精華區沙漠氣候

沙漠氣候, 乾燥少雨, 伊朗高原. 阿拉伯半島. 副熱帶高氣壓籠罩, 綠洲. 地中海型氣候, 夏乾冬雨, 地中海沿岸. 黑海沿岸. 夏:副熱帶高壓籠罩. 冬:西風進入帶來雨量. 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#34.突尼西亞氣候怎麼樣,什麼時候去比較合適? - GetIt01

突尼西亞,既陌生又熟悉的北非國家,與義大利的西西里島相望,充滿了無邊的神秘。我曾滿懷期冀飛奔到這裡,掀開她迷一般的面紗。 突尼西亞北部屬亞熱帶地中海型氣候。 於 www.getit01.com -

#35.第八九章西亞

ㄅ坎井:為山麓地帶的取水方式,可減少地下水被蒸發或汙染。如伊朗高原。 ... 西亞地區多為熱帶沙漠氣候,全年炎熱乾燥,風沙較多且晝夜溫差大,為了適應 ... 於 7887wz.blogspot.com -

#36.波蘭| 世界天氣信息服務網

發布時間為2021年10月27日(當地時間) 下午2時14分. 分享. Powered by Esri. Zoom In. Zoom Out. 點擊地圖上的城市可看相關的天氣預報及氣候資料。 於 worldweather.wmo.int -

#37.【克羅埃西亞。天氣】哪個季節最適合? 哪個季節是雨季? 哪個 ...

以在南部的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)為例是屬於岩海區域,氣候尚屬於地中海型氣候,在六月和八月是最溫暖的天氣,在一月和二月是最寒冷的天氣。 小米麻糬再 ... 於 showme100.blogspot.com -

#38.第十章西亞

西亞 信仰回教,不強調階級,強調人人平等。 ( ) 2. 西亞地區共分為16 個國家,把這些國家合併為同一個地理區主要的原因為何? (A)地形(B)氣候(C)種族(D)宗教。 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#39.世界地理-3-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /

西亞 1範圍:小亞細亞、阿拉伯半島、美索不達米亞等地區,聯合國將土耳其與外高加索(亞美尼亞、亞 ... (B)北部為高加索山脈,山之北麓有平原、扇形水系,屬草原氣候。 於 www.3people.com.tw -

#40.109-G9上地理L1(西亞與中亞)大卷| Geography Quiz - Quizizz

Q. 9. 西亞地區全境多為乾燥的氣候,但下列哪個地區有出現「夏乾冬雨」的氣候特徵? (A)紅海沿岸(B)地中海 ... 於 quizizz.com -

#41.克羅埃西亞四季看點!賞楓賞雪旅遊季節特色,春夏秋冬人氣 ...

春天:杜布洛尼克古蹟巡禮. 理由:氣候宜人、不避人擠人! 克羅埃西亞 (Photo by Shutterstock). 於 www.tripresso.com -

#42.馬來西亞政府發起降低氣候變遷對農業影響的計畫

高度,並將這些熱能反射回地球,造. 成溫室效應和全球暖化。本文討論馬. 來西亞氣候變遷相關的議題和挑戰,. 並著重在馬來西亞政府對農業所採取. 降低氣候 ... 於 www.coa.gov.tw -

#43.西亞與北非的區域特色 - Coggle

西亞 和北非的資源如何受自然環境的影響? 多樣的地形景觀. 西亞. 北部:板塊交界處. 安納托力亞高原. 伊朗高原. 阿富汗高原. 南部:地勢平坦. 阿拉伯高原. 於 coggle.it -

#44.剩1友邦參與》太平洋島國論壇分裂讓中國有機可趁島國難一致 ...

太平洋區域的島嶼分成密克羅尼西亞、美拉尼西亞、玻里尼西亞3大島群, ... 導致密克羅尼西亞島群5國9日宣布,這不僅使島國無法一致為氣候問題發聲,也讓. 於 www.storm.mg -

#45.綠色和平船艦出動!阻止開採天然氣,籲盡早淘汰化石燃料

雖然天然氣的碳排比石油和煤炭低,但會釋放甲烷,助長氣候危機。 ... 綠色和平中歐與東歐分部警告,位於克羅埃西亞亞德里亞海的天然氣鑽井平臺,大多 ... 於 www.greenpeace.org -

#46.第1 課西亞與中亞

西亞 的. 近代發展. 長期的. 紛爭不斷. 原因:族群、宗教、水資源、石油資源爭奪等. 近代的. 文化衝擊 ... 主要氣候類型:溫帶地中海型、溫帶海洋性、溫帶大陸性氣候等. 於 www.hhjh.hc.edu.tw -

#47.氣候寒冷導致西班牙11月21日至27日當週電價創歷史新高

西班牙國家報(El País)本(2021)年11月26日報導略以:由於首波冬季寒流來臨使暖氣用電大增、天然氣價格及二氧化碳排放權價格上漲及西班牙3座核電廠因 ... 於 info.taiwantrade.com -

#48.西亞 - 求真百科

而地中海沿岸則為夏干冬雨的溫帶地中海氣候。阿拉伯半島地處熱帶地區,太陽輻射強烈,常年受熱帶大陸氣團控制,高原半島周圍又多是高大山地高原和炎熱地區 ... 於 factpedia.org -

#49.因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方

有鑑於海洋大學在生物科技與養殖技術的研究成果豐碩,許多研究成果更是獨步全球,羅倫大使說,馬尾藻大量增生不僅對聖露西亞的漁獲量帶來負面影響,也對 ... 於 news.pchome.com.tw -

#50.突尼西亞簡介

氣候 :突尼西亞北部屬於夏乾冬雨的地中海型氣候,夏季炎熱乾燥,冬季溫暖濕潤,南部則是熱帶沙漠氣候。 溫度:8月份為最熱的月份,平均溫度約在21℃至33℃,尤其是南部 ... 於 www.travel104.com.tw -

#51.聖露西亞(Saint Lucia) - MoneyDJ理財網

聖露西亞人口約17萬6,000人(2011年UN),其中黑人佔多數,約90%,其餘多為混血人種,以英語為官方語言。 聖國氣候屬熱帶海洋性氣候,終年如夏,溫度約為 ... 於 www.moneydj.com -

#52.巫師地理- #西亞#葉門#世界遺產#氣候變遷... | Facebook

西亞 #葉門#世界遺產#氣候變遷 葉門政府首都、同時也是世界文化遺產的千年古城——沙那(Sanaa)——舊城區也因大雨沖擊,導致本就在各種兵荒馬亂中勉力保存的歷史建築, ... 於 ms-my.facebook.com -

#53.搶水! 西亞、南亞一觸即發 - 環境資訊中心

氣候 變遷加劇、環境惡化,西亞、南亞、北非皆面臨水資源匱缺的窘境,恐怕水會 ... 以西亞為例,幼發拉底河上游的土耳其建造水壩,阻斷了下游伊拉克、 ... 於 e-info.org.tw -

#54.西亞_百度百科

西亞 大部分地區降水稀少,氣候乾旱,水資源短缺,草原和沙漠廣佈。在乾旱的環境下,這裏的人們發展了畜牧業和灌溉農業。北迴歸線從本區中部穿過,大部分地域處於 ... 於 baike.baidu.hk -

#55.萊蒂西亞, 亚马孙, 哥伦比亚 - 世界城市和村庄

4° 12′ 29″ 南, 69° 56′ 36″ 西. 萊蒂西亞面积, 583,200 公顷 5,832.00 平方公里. 萊蒂西亞海拔, 80 m. 萊蒂西亞气候, 赤道多雨气候(柯本气候分类: Af) ... 於 zh.db-city.com -

#56.馬克洪訪玻里尼西亞談核試爆胡逸山 - Tvbs新聞

馬克洪訪玻里尼西亞談核試爆胡逸山:核試遺留、氣候變遷是此行重點 ... 法國總統馬克洪前往法國海外屬地玻里尼西亞,這是馬克洪首次正式到訪位於南太平洋的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#57.【克羅埃西亞。天氣】哪個季節最適合? 哪個季節是雨季? 哪個 ...

地中海型氣候(Mediterranean Climate)特徵: ” 冬季時,西風帶移至此氣候區內,西風從海洋上帶來潮濕的氣流,加上鋒面氣旋活動頻繁,因此氣候溫和多雨。 於 showmego.tw -

#58.西班牙-世界旅遊資訊

由於各省市的氣候不一樣,使其自然環境及文化特性也各異,通常有很多西班牙的傳聞。 ... 西班牙,有富饒的土地,陽光明媚;南方西班牙,安達盧西亞,可能最有名,炎熱 ... 於 www.travelking.com.tw -

#59.西亞氣候- 翰林雲端學院

總體而言為一乾燥的大地。 影響因素:因副熱帶高壓籠罩,氣候乾燥。 類型:多屬熱帶乾燥氣候區,廣大的沙漠只有少數的綠洲點綴其間。 降水較多的地區:黑海南側(終年 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#60.第一章西亞與中亞考古題 - 在WordPress.com寫網誌.請勿販賣 ...

答:B. 解析:文中提及的為游牧民族的生活方式,該產業活動多分布於較乾燥的地區,故應選(B)屬於熱帶沙漠氣候的伊朗。(A. )古巴為中美洲的熱帶溼潤氣候島國(C)(D) ... 於 jhgeo9.files.wordpress.com -

#61.高二第三冊L8西亞之一

氣候 特徵是夏乾冬雨(冬季能夠接受西風所帶來的水氣而多雨,夏季受到副熱帶高氣壓籠罩,氣流下沉, 夏季是為乾季)。 各種氣候類型的比較:. 氣候類型. 於 lovegeo.blogspot.com -

#62.本週特寫- 地理與房屋可觀自然教育中心暨天文館

觀察一個地方的植物便能反映當地的氣候及環璄特徵,而觀察世界各地的房屋特徵不但 ... 例如位於北非突尼西亞的洞穴屋,人們配合地形挖洞成屋,住在洞內可避過夏日白天 ... 於 www.hokoon.edu.hk -

#63.造成西亞絕大部分地區屬於乾燥氣候的主因為何? - 愛舉手

造成西亞絕大部分地區屬於乾燥氣候的主因為何? (A)距海遙遠 (B)四周高山阻擋 (C)沿岸涼流經過 於 www.i-qahand.com -

#64.史地類篇名: 舌尖上的阿拉伯 阿拉伯世界傳統飲食之研究作者

阿拉伯世界指西亞至北非中使用阿拉伯語的國家,從西邊的茅利塔尼亞至東邊的. 阿曼(如圖1)。 ... 且氣候除了北非西北一隅為地中海型氣候,其他多為熱帶沙漠氣候(如圖. 於 www.shs.edu.tw -

#65.西亞北部是什麼氣候? - 寶島庫

西亞 大部分地區降水稀少,氣候乾旱,水資源短缺,草原和沙漠廣佈。 在乾旱的環境下,這裡的人們發展了畜牧業和灌溉農業。 於 www.baodao.cool -

#66.Page 11 - 108-71 克羅埃西亞

自然人文環境第壹章自然人文環境一、自然環境(一)地理位置克羅埃西亞屬中東歐和 ... 二)氣候依地形相應區分,南部沿海為地中海型氣候、中部山區為山地氣候、 北部為 ... 於 investtaiwan.org -

#67.因應氣候變遷聖露西亞大使訪海大共思解方

為了維護聖露西亞的海洋生態與永續發展,羅倫大使(Ambassador H. E. Edwin Laurent)及克莉沙二等秘書(Cleisha-Bernise Springer)特地到國立臺灣 ... 於 www.ner.gov.tw -

#68.北非突尼西亞旅遊-雄獅帶您探索非洲~摩洛哥

面積852萬平方公里。人口數約為1.5億,70%以上為阿拉伯人。 此外,礦藏包含石油、天然氣等,農產品有棉花、阿拉伯樹膠、油橄欖、無花果、椰棗。氣候則常年受副熱帶高氣壓帶 ... 於 www.liontravel.com -

#69.西亞氣候西亞 - Lvnmk

西亞氣候 [4] 西亞因「副熱帶高壓」籠罩,使周圍水氣不易進入,且高空下沉氣流造成增溫,故全年乾燥少雨,以熱帶沙漠氣候和草原氣候為主。 而地中海沿岸則為夏乾冬雨的 ... 於 www.janefishrbtanicalart.co -

#70.北非聽說好熱,是那樣的嗎,西亞和北非氣候炎熱乾燥的主要原因 ...

北非聽說好熱,是那樣的嗎,西亞和北非氣候炎熱乾燥的主要原因是什麼,1樓匿名使用者北非很熱每天流的汗一下就蒸發了不要洗澡很輕鬆2樓匿名使用者北非很 ... 於 www.doknow.pub -

#71.第一次定期考查社會科試題九年級共 2 - 新北市立光榮國民中學

請問:漫畫是要表達西亞哪一項重要的地理特徵? (A)氣候乾燥少雨 (B)信仰伊斯蘭教 (C)石油蘊藏量豐富 (D)歐洲與亞洲往來 ... 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#72.但下列哪些為西亞的「冬雨」地區?(甲)土耳其沿海(乙 ... - 題庫堂

30. 西亞氣候乾燥,但下列哪些為西亞的「冬雨」地區?(甲)土耳其沿海(乙)以色列北部以北沿岸(丙)阿拉伯半島南部山區(丁)波斯灣沿岸(A)甲乙(B)甲丁(C)乙丙(D)丙丁。 於 www.tikutang.com -

#73.因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方 - 中央社

位於加勒比海的島國聖露西亞是我國重要的友邦,近年因氣候變遷使北大西洋馬尾藻海中的海藻大量增生,對聖露西亞的海洋生態與永續發展造成巨大的影響。 於 www.cna.com.tw -

#74.SIDS專家齊聚聖露西亞商討宣傳氣候變遷的危害 - 國家溫室氣體 ...

聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)於7 月3 日在加勒比海的聖露西亞舉辦為期3 天的工作坊,邀集來自30 個小島發展中國家(Small Island Developing States, SIDS)的 ... 於 ghgregistry.epa.gov.tw -

#75.歐洲旅遊克羅埃西亞旅遊注意事項,德國旅遊常見問題- 吉品 ...

而冬天則相反,日照時間特短,早上8點才天亮,下午4點多就已昏昏暗暗,加上氣候寒冷,又是其雨季,並不適合旅遊,因此我們並不建議大家在冬天的時候拜訪此 ... 於 yoyotours.com.tw -

#76.臺東高中108學年度第二學期高二自然組與體育班地理科第一次 ...

( )4.以下西亞地區可見的景觀中,何者與游牧生活關係最密切? (A)窗小牆厚(B)平頂泥屋(C)圓頂清真寺(D)帳棚。 【學習手冊】. 解答D. 解析 (A)窗小牆厚與氣候有關;( ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#77.西亞氣候圖,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

副熱帶高壓籠罩:下沉氣流乾燥→.降水稀少→乾燥的沙漠及草原氣候。H.23.5°N.30°N.H.伊朗高原:副 ...,2014年6月14日—氣候.氣候影響下的日常生活.1.西亞房屋大多具有厚 ... 於 igotojapan.com -

#78.圣卢西亚的氣候、每月天氣和平均溫度(聖露西亞) - Weather ...

圣卢西亚的全年氣候和平均天氣聖露西亞. 圣卢西亚夏季熱、潮濕、有風和多雲時陰;冬季短、溫暖、強風和多雲;全年沈悶。 全年溫度一般在24°C 至31°C 的範圍内,很少低 ... 於 tw.weatherspark.com -

#79.氣候文明史:改變世界的攻防八萬年 - 博客來

.乾旱和豪雨接連發生,使大型動物數量銳減、植物快速生長,鼠類激增,引發世紀大瘟疫。 一場災難性的大洪水,讓原本只存在於西亞的農耕文化散播到全世界。 於 www.books.com.tw -

#80.漂浮國家為何選址法屬玻里尼西亞? 拯救快將沉沒的太平洋島國

全球首個漂浮國家即將在2022年於太平洋島國法屬玻里尼西亞建成,作為應對氣候變化引致海平面上升的其中一個方法。海平面上升令島國將會失去部份土地, ... 於 www.hk01.com -

#81.西亞簡介@ ihorn的網路日誌 - 隨意窩

黑海及地中海沿岸:柑橘、橄欖(地中海型氣候) 灌溉系統:伊朗高原─坎井 礦業: 石油(石油輸出國家組織OPEC):沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克...... 西亞紛爭:戰略位置、 ... 於 blog.xuite.net -

#82.Chapter 5 西亞與北非的自然環境與文化隨堂測驗5-1 自然環境

西亞 和北非之間,以哪一條重要運河為界? 5. 請問這一條運河溝通了哪兩個海洋? 6. 土耳其地震不斷,是因位於哪兩塊板塊交界帶? 7. 西亞和北非都是屬於熱帶乾燥氣候, ... 於 www.ehjhs.ntct.edu.tw -

#83.高中地理西亞

「中山女中Tina Yang製」, 年級: 高中所有年級, Keyword: 地理,世界地理,西亞,氣候,地形,產業,文化,伊斯蘭教,地理B,ジオグラフィー,geography. 於 www.clearnotebooks.com -

#84.1810190959184a.pdf

在中亞這個以乾燥氣候為主的地區,為了增加農業收成,往往因過度灌溉、耕作而引發何種 ... (C)西亞大部分地區為乾燥的沙漠氣候,只有在瀕臨地中海與黑海地區,降水量稍多。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#85.西亞[地理名詞] - 中文百科知識

地中海東岸為冬雨夏乾的地中海式氣候。阿拉伯半島等地降水稀少,是世界著名的乾燥氣候區。受降水和地形的制約,本區內陸流域及無流 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#86.因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方 - 新浪新聞

位於加勒比海的島國聖露西亞是我國重要的友邦,近年因氣候變遷使北大西洋馬尾藻海中的海藻大量增生,對聖露西亞的海洋生態與永續發展造成巨大的影響。有 ... 於 news.sina.com.tw -

#87.10922下地理課次卷

( A ) 附圖為西亞與北非地區常見的建築物類型,其房舍多呈牆厚、窗小的平頂式建築,與下列哪一項因素最為相關? (A)氣候環境(B)宗教信仰(C)政府法令(D)產業活動。 ( A ... 於 163.20.114.4 -

#88.106第8章西亞(一) by shu-hua lin

動地理-西亞地形與氣候貼心小提醒:請確認您的電腦安裝了最新的Adobe ... 北半部-安納托力亞-伊朗高原安納托力亞高原上的卡帕多西亞石柱景觀1. 於 issuu.com -

#89.二、氣候與水文- 西亞

2-1-1氣候:深受緯度影響. ◎Google Earth在西亞氣候教學應用:疊圖&經緯度分析. 類型, 熱帶沙漠氣候, 溫帶地中海型氣候. 於 sites.google.com -

#90.因應氣候變遷問題聖露西亞大使訪海大共思解決良方

中央社訊息服務20210915 11:57:34)為維護聖露西亞的海洋生態與永續發展,羅倫大使(Ambassador H. E. Edwin Laurent)及克莉沙二等秘書(Cleisha-Ber. 於 times.hinet.net -

#91.克羅埃西亞- 來自維基導遊的旅行指南 - Wikivoyage

克羅埃西亞領土面積為56,594平方公里,氣候多樣,以大陸性氣候及地中海式氣候為主,克羅埃西亞在亞得里亞海海岸有超過一千座島嶼。克羅埃西亞人口約428萬人,大 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#92.?加里西亞-氣候,溫度,位置和有趣的事實

加利西亞是西班牙非常美麗但鮮為人知的外國旅遊區。在這裡,您會發現有趣的海灘,許多古蹟以及奇妙的茂密植被。西班牙的氣候也很特殊,因為它比西班牙其他地方濕潤並且 ... 於 hiszpaniapogoda.com -

#93.但下列哪些為西亞的「冬雨」地區?(甲)土耳其沿海;(乙)以色..

西亞氣候 乾燥,但下列哪些為西亞的「冬雨」地區?(甲)土耳其沿海;(乙)以色列北部以北沿岸;(丙)阿拉伯半島南部山區;(丁)波斯灣沿岸。 (A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 於 yamol.tw -

#94.第三章西亞

沙漠、草原氣候. 分布:阿拉伯半島、伊朗高原; 成因:副熱帶高壓籠罩; 特徵:乾燥少雨. 地中海型氣候. 分布:土耳其沿海、以色列北部 ; 成因:. 於 163.32.59.168 -

#95.14-1 西亞的自然環境第14 章西亞重要特徵: 乾燥氣候高原地形 ...

136 高中地理( 三) 學習手冊第14 章西亞A 學習焦點西亞乾燥氣候的成因與生活方式西亞的灌溉農業水資源對西亞的影響石油對西亞經濟與國際政治的影響伊斯蘭文化的特色與 ... 於 docsplayer.com