法國新藝術的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝哲青寫的 寂寞博物館:20段名畫旅程,收留你說不出口的憂傷 和(法)歐仁·薩米埃爾·格拉塞的 99博物藝術志:歐洲新藝術植物紋樣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新藝術.pptx也說明:比利時的新藝術運動僅次於法國。重要的代表人物有維克多·霍塔(Victor Horata 1867—1947) 和享利·凡德· ...

這兩本書分別來自圓神 和人民文學出版社所出版 。

輔仁大學 應用美術學系碩士班 馮冠超所指導 李冬淳的 中國傳統元素再生設計之演繹方法及其風格遞嬗背景因素研究 (2020),提出法國新藝術關鍵因素是什麼,來自於中國傳統元素設計、當代化、再生設計、演繹方法。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 鋼琴合作藝術研究所 洪珮綺所指導 梁旻筑的 聖桑《給單簧管與鋼琴的奏鳴曲,作品167》 之研究探討 (2019),提出因為有 聖桑、國民音樂協會、單簧管、奏鳴曲的重點而找出了 法國新藝術的解答。

最後網站新藝術運動時期的歷史背景分析 - Yi-zi 數位學習部落格則補充:新藝術 運動在1890年代橫掃歐美,於1900年在巴黎的萬國博覽會達到顛峰。基本上,新藝術受到非常多元化的風格影響,猶如法國的洛可可(Rococo)塞爾提 ...

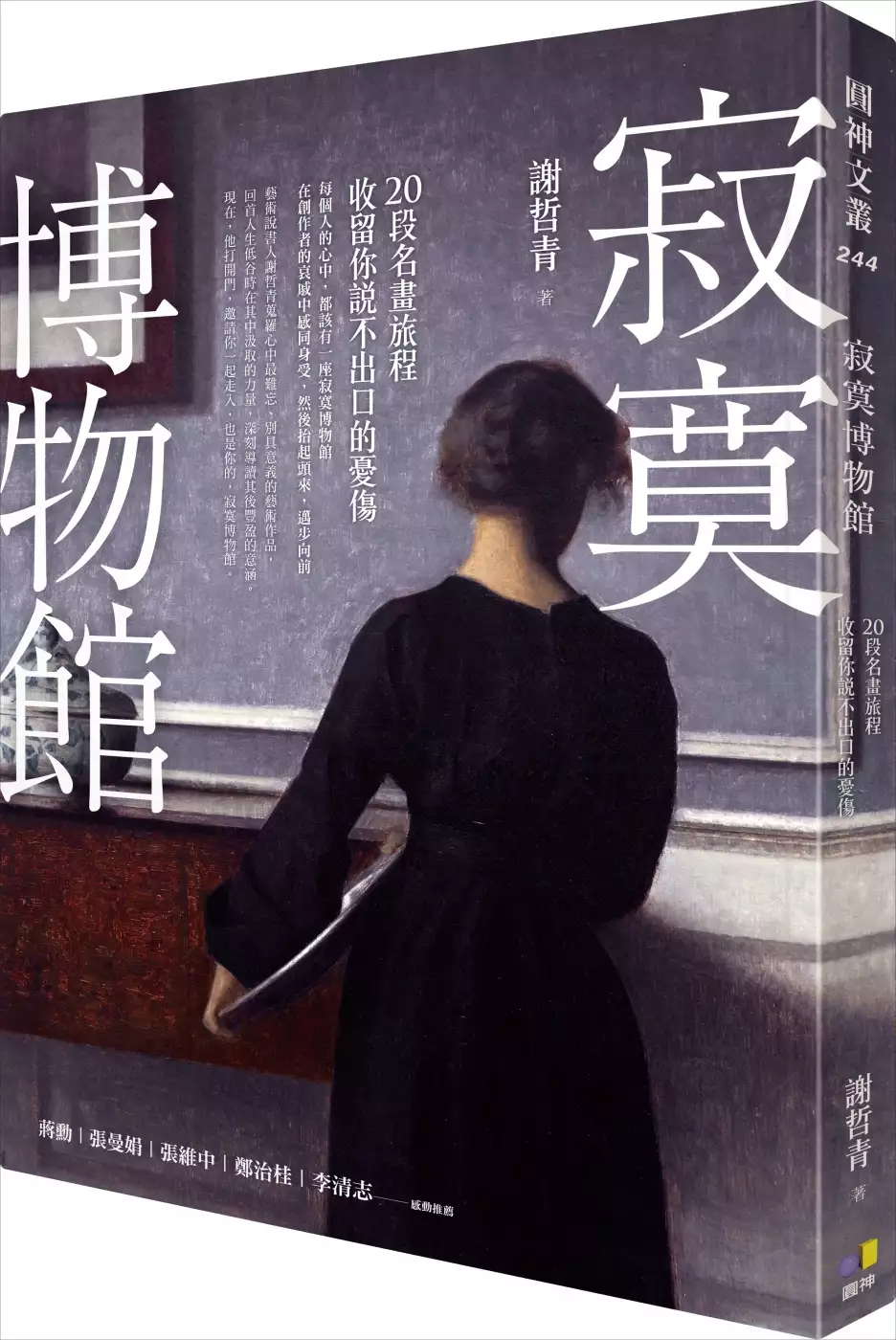

寂寞博物館:20段名畫旅程,收留你說不出口的憂傷

為了解決法國新藝術 的問題,作者謝哲青 這樣論述:

每個人的心中,都該有一座寂寞博物館 在創作者的哀戚中感同身受,然後抬起頭來,邁步向前 我建構出屬於自己的寂寞博物館,這是我唯一感到自由的所在,我可以任性地在這裡尖叫、痛哭、大笑,或只是靜一靜,透過孤獨,重新感受「活著」的喜悅。 這些名為「孤獨」或「寂寞」的事物,正是引領著我們通往幸福的青鳥。告訴我們,即使掙扎求生,也不能放棄希望。 於是,我們在芙烈達的〈兩個芙烈達〉中學會了扶持自己的力量;在孟克的〈吶喊〉中看見壓抑的脆弱與痛楚;在梵谷〈雷雲下的麥田〉中感受動盪後的寒愴;在畢卡索〈哭泣的女人〉中親炙愛情的殘酷;而霍普〈夜遊者〉則以顏料封存疏離,療癒了我們的孤獨……

在書中,那些藝術家與你我成了惺惺相惜的知己,在時空中彼此撫慰,終將不再寂寞。 本書特色 ★ 藝術說書人謝哲青蒐羅心中最難忘、別具意義的藝術作品,回首人生低谷時在其中汲取的力量,深刻導讀其後豐盈的意涵。現在,他打開門,邀請你一起走入,也是你的,寂寞博物館 ★ 100幅經典藝術名作、20個心碎故事。承接難以言喻的寂寞,收留說不出口的憂傷,陪你找回重獲新生的力量 ★ 隨書附贈精美別冊:乘著西武鐵道探索沿途的四季風情,飽覽謝哲青私房景點,讓你也能按圖索驥,進行一趟充滿人文風情的藝術之旅。 感動推薦 ▍作家∕畫家 蔣勳 ▍教授∕作家 張曼娟 ▍旅日作家 張維中

▍藝術作家 鄭治桂 ▍建築作家∕實踐大學建築設計系副教授 李清志 好評推薦 認識哲青多年,了解他的個性。在公眾面前侃侃而談的他,其實是內向,也喜歡寂寞的。正如作家John Steinbeck所說:「所有偉大與珍貴的事物都是寂寞的。」 哲青雖然喜歡孤獨、喜歡寂寞,但是在藝術經典名畫中,他其實並不寂寞,因為他找到了許多和他心靈相契的創作者!──建築作家∕實踐大學建築設計系副教授 李清志 所有的旅行,終歸是一個人的旅行。所有的閱讀與寫作,都是一個人獨自探索的心靈之旅。能品嘗孤獨與寂寞,所以能分享。──藝術作家 鄭治桂

法國新藝術進入發燒排行的影片

【台北文學閱影展10.22-11.02 官網】https://literature.festival.taipei/video-exhibition.html

【贈票活動:只要在電影趴Cast的Youtube、IG或是FB留言,告訴我們你最喜歡,或是最感興趣、想去看的法國新浪潮電影!將在2021.10.03午夜截止!請大家踴躍來拿票喔!】

2021臺北文學.閱影展特映會邀請

電影:《幸福》Happiness

導演:安妮華達

時間:10.06 (三) 13:50

地點:光點台北電影院 (台北市中山區中山北路二段18號)

1. 開演前一小時於光點台北電影院前開放換票,座位全採自由入座

2. 得獎者需提供完整姓名及電話以便現場工作人員核對

3. 開演後20分鐘不得入場

想邀我們單挑的話,歡迎寄信到 [email protected]

IG https://www.instagram.com/movie.podcast/

FB https://www.facebook.com/MoviePaCast/

0:00 台北光點:大使館改裝的電影院

5:49 台北文學閱影展:從文學的角度看電影

19:03 台灣的獨立片商超用心在推廣藝術電影

26:46 這次閱影展第一次以「電影運動」為主題

29:25 選新浪潮當主題是因為策展人換手機?

34:35 「電影作者論」的崛起

39:20 小小兵和塔可夫斯基的靈性共鳴點

45:33 創新的「右岸派」

46:49 什麼是「攝影機鋼筆論」?

53:27 讓人睡死(?)的「左岸派」

54:39 什麼是「意識流」?

1:06:40 法國新浪潮不是一個「觀點」而是...

1:09:45 這次影展也有講座和紀錄片!

中國傳統元素再生設計之演繹方法及其風格遞嬗背景因素研究

為了解決法國新藝術 的問題,作者李冬淳 這樣論述:

經濟實力的提升帶動著社會的發展與文化的崛起,東方國家在近年綜合實力也不斷增強,對民族文化的自信心也大幅度提升。並且在全球化的背景下,設計不僅需要全球化的趨勢也更應重視本土的傳統設計元素。因此,本研究結合多觀照面,從設計學、符號學等多角度解析中國傳統元素再生更新設計的問題,使之得以貫穿至設計實務面的應用。並且結合「設計社會學」理論對比研究中國傳統設計的背後成因與社會經濟之關聯,探討其規則性。本研究透過深度訪談及紮根理論歸納總結中國傳統元素再生設計的演繹方法,建構「形而上」、「形而中」、「形而下」的造形三層論為中國傳統元素再生設計的理論方法。形而上:抽象度高,沒有明確的符號、符碼等,但可感知中國

意韻。形而中:抽象程度略高,在已有的符號、元素上做調整變化,通過觀察可看出中國傳統。形而下:抽象程度低,搬舊的圖樣、材質等直接使用,可直接看出中國傳統設計。三層皆爲設計的表現,並無好壞之分。此外,研究發現:中國傳統元素再生設計的演繹方法,根據時間的不同也會呈現不同的表現方式,在現代主義的設計表現上呈現出理性、幾何線條的機械美學;在民族風格大綻放的後現代主義的設計表現中手法上也不在是單一的幾何美學,設計手法多樣可用矛盾對比、拼貼湊置等手法,增添中國傳統元素再生設計的變化性;在21世紀初,設計的走向發生變化,設計思潮又有回現代主義之勢,較於現代主義的設計相似但也有著後現代中的情感因數,揚棄了複雜性

、復古性、拼貼型式,呈現了相對的「簡潔性」、「輕巧穿透性」、「嚴整性」的設計,至今新風格的發展走向線形美學,而中國傳統元素再生設計在大時代的背景下,也呈現出簡潔、曡色穿透、嚴整性的設計風格。

99博物藝術志:歐洲新藝術植物紋樣

為了解決法國新藝術 的問題,作者(法)歐仁·薩米埃爾·格拉塞 這樣論述:

《歐洲新藝術植物紋樣》的編著者秉承新藝術運動的精神,渴望藝術回歸最初的源泉,因此本書中所選設計插圖都取自大自然。設計師盡情從大自然中的花朵、葉子、植物枝莖上吸取靈感和元素,在圖案整體設計上追求靈動飄逸的風格,將植物的自然之態展現得淋漓盡致。本書盡管只收錄了150余幅圖,但通過類比手法,我們可以將之無限擴大應用。歐仁·薩米埃爾·格拉塞(Eugè;ne Samuel Grasset,1845―1917),19世紀末20世紀初法國新藝術運動的領軍人物。出生於瑞士,早年學習建築,1871年定居法國,從事壁紙和織物設計工作。1883年憑插圖書《小阿伊蒙的游歷》獲得成功。1890年以后

,以招貼畫《百年沙龍》《豎琴師》等出名。此外,他還在家具設計、彩色玻璃和陶瓷設計等方面也有所建樹,他既是巴黎設計界的領頭人物,又是一位經驗豐富的植物學家。

聖桑《給單簧管與鋼琴的奏鳴曲,作品167》 之研究探討

為了解決法國新藝術 的問題,作者梁旻筑 這樣論述:

卡米爾・聖桑(Camille Saint-Saëns, 1835-1921)為法國樂壇著名的音樂家,也是影響法國近代音樂演變的重要作曲家。他所創辦的「國民音樂協會」不但孕育出法國新一代的優秀音樂家,也推廣新一代創作的法國新藝術。聖桑《給單簧管與鋼琴的奏鳴曲,作品167》完成於1921年,同年也為雙簧管和低音管分別創作與鋼琴的奏鳴曲。此曲為聖桑唯一為單簧管所創作且出版的曲目,是一首旋律線條優美,時而輕快活潑,時而悲傷情懷的四個樂章樂曲,作曲家將此曲題獻給單簧管家佩息耶(Auguste Perrier, 1860-1920)。論述分為四大章,第一章為緒論,說明研究動機與目的、研究範圍與方法;第二

章主要探究聖桑的生平,及其創作風格和影響;第三章為作品167的創作背景,並探究各樂章架構與鋼琴合作詮釋;第四章為本研究結語。

法國新藝術的網路口碑排行榜

-

#1.以美麗的膚淺模糊工商時代的階級象徵 淺談臺灣裝飾藝術風格 ...

在嘗試滿足大眾的新風格的過程中,脫胎自商業活動的裝飾藝術恰好能擷取遠自英國美術工藝運動至法國新藝術運動(Art nouveau),近自德意志工藝聯盟與 ... 於 eyesonplace.net -

#2.GA词条| 新艺术运动Art Nouveau

新艺术 运动(Art Nouveau)大约诞生于1890年,它是一场涉及美术、建筑和设计等领域,长达 ... 红磨坊的拉古鲁将法国康康舞者礼服的繁华和凌乱分解为几条简单而有节奏的 ... 於 www.mana.art -

#3.新藝術.pptx

比利時的新藝術運動僅次於法國。重要的代表人物有維克多·霍塔(Victor Horata 1867—1947) 和享利·凡德· ... 於 docs.google.com -

#4.新藝術運動時期的歷史背景分析 - Yi-zi 數位學習部落格

新藝術 運動在1890年代橫掃歐美,於1900年在巴黎的萬國博覽會達到顛峰。基本上,新藝術受到非常多元化的風格影響,猶如法國的洛可可(Rococo)塞爾提 ... 於 moxs2002.pixnet.net -

#5.“新艺术运动”海报设计风格产生及特征 - 公务员期刊网

南斯市的设计范围主要集中在家具上,而“新艺术运动”在巴黎则各种各样,设计的范围包括建筑室内、家具、公共设施装饰(巴黎地铁的入口)、海报和其它平面设计。作为法国平面设计 ... 於 www.21ks.net -

#6.新艺术运动- 快懂百科

起源于法国的形式主义运动. 新艺术运动(Art Nouveau),是19世纪末20世纪初在欧洲和美国产生并发展的一次影响面相当大的“装饰艺术”的运动,是一次内容广泛的、设计上 ... 於 www.baike.com -

#7.INSPIRATION|《The Art Nouveau Poster》,新藝術海報的 ...

1856 年,法國藝術家Félix Bracquemond 引進了日本葛氏北齋的漫畫,這引起整個歐洲見證了東方主義的西進;1863 年,巴黎開了一家許多藝術家與文人光顧的 ... 於 thepolysh.com -

#8.新艺术运动(起源于法国的形式主义运动)_搜狗百科

起源于法国的形式主义运动. 新艺术运动(ArtNouveau)开始于1880年,在1890年至1910年达到顶峰。新艺术运动的名字源于萨穆尔·宾(SamuelBing)在巴黎开设的一间名为“新 ... 於 baike.sogou.com -

#9.時代背景

「新藝術」(Art Nouveau)這個詞是由藝術商人薩姆爾‧賓(Samuel Bing)所創造的。1895年,他在巴黎普羅旺斯(Provence)街經營的畫廊取名為「新藝術」( L'Art Nouveau) ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#10.【梁梅】新艺术运动概览 - 哲学史

包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画,而且和文学、音乐、戏剧及舞蹈都有关系。 二. 新艺术运动以英国、法国和比利时为中心,波及到德国 ... 於 www.zhexueshi.com -

#11.新藝術的自然與曲線:新藝術運動20講 - 博客來

嚴格來講,“新藝術”運動是一個有欠規範的名稱,它所指涉的真實物件是百餘年前在西方興起的一種藝術設計思潮及藝術實踐的總體風尚,但其範圍並不局限於法國。Art Nouveau一 ... 於 www.books.com.tw -

#12.新藝術運動 - YiCollecta

法國 是新藝術運動的發源地。1895年,出版商薩穆爾·賓(Samuel Bing)在巴黎開設了一間名為「新藝術之家(La Maison Art Nouveau)」的商店,主要陳列 ... 於 www.yicollecta.com -

#13.什麼是新藝術運動風格?其特點是什麼? - 每日頭條

1890年至1910年間,新藝術(ART NOUVEAU)運動帶來了一種新的裝飾藝術風格,並在整個歐洲和美國蓬勃發展。其影響跨越了建築、室內、珠寶、海報和插圖等 ... 於 kknews.cc -

#14.花花草草來裝飾-新藝術運動 - daddy-poppy's 藥學跟動物世界

「新藝術,Art Nouveau」是一個法文名詞,起源於法國的設計上形式主義的運動,後來擴展到歐洲各國,例如西班牙、比利時、英國、奧地利、義大利等地, ... 於 daddypoppy.pixnet.net -

#15.法国的“新艺术”运动 - 知乎专栏

他是法国“新艺术”运动中最早提出在设计中必须以重视功能性为原则的设计家. 盖里的家具设计,不仅仅影响南锡地区,在巴黎、在法国各地和欧洲其他国家 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#16.美術工藝與新藝術運動 - voice - 痞客邦

新藝術 承接自工藝美術運動的藝術革新風潮,一直延續到其後1930年代的裝飾 ... 新藝術運動流行於1890~1910年間,以比利時和法國為中心,用流暢性的 ... 於 szuhuar.pixnet.net -

#17.法国新艺术运动的代表、著名画家埃德加·马克森斯油画作品赏读

他从1894年至1939年多次在法国艺术沙龙展出作品,并活跃于沙龙的委员会和陪审团。马克森斯将训练有素的技巧与对中世纪和神话题材以及神秘意象的品味 ... 於 new.qq.com -

#18.新藝術運動 - 中文百科知識

法國 是“新藝術運動”的發源地。“新藝術”本是巴黎一家商店的名稱,由出版商薩穆爾·賓於·1895年12月創立,是在仿效威廉·莫里斯設計事務所的基礎上開設的,取名“新藝術 ... 於 www.jendow.com.tw -

#19.法國新藝術海報藝術家保羅‧柏彤(Paul Berthon):莎拉

保羅‧柏彤(Paul Berthon, 1872-1909)是法國新藝術時期的海報藝術家,風格與同時期的慕夏(Alphonse Mucha, 1860-1939)類似。搬到巴黎前,他在南法 ... 於 home-plus-art.com -

#20.新藝術運動( 1880~ 1910) Art Nouveau - 非池中藝術網

新藝術 運動主張運用高度程式化的自然元素,使用其作為創作靈感和擴充「自然」元素的資源,例如:海藻、草、昆蟲。相應地,其開始廣泛使用有機形式、曲線,特別是花卉或植物 ... 於 artemperor.tw -

#21.慕夏大展-新藝術‧烏托邦 - 高雄市立美術館

由於交通運輸與資訊傳播的日益便捷與普遍,新藝術風格迅速地在歐陸諸多國家的重要文化城市生機勃勃地蔓延開來,從西歐英國、比利時、荷蘭、法國,向東 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#22.第六节新艺术运动 - 工业设计史

“新艺术”(Art Nouveau)是流行于19世纪末和20世纪初的一种建筑、美术及实用艺术的风格。 ... 法国新艺术受到唯美主义与象征主义的影响,追求华丽、典雅的装饰效果。 於 hid.design-engine.org -

#23.法國新藝術孔雀綠花葉藤蔓琺瑯鑄鐵古董老爐壁爐火爐TA23

法國新藝術 孔雀綠花葉藤蔓琺瑯鑄鐵古董老爐壁爐火爐TA23 · 更多商品 · 1900s 法國Antique 手工雕刻洛可可古董屏風W5 · 法國Antique 手工實木雕刻吧台櫃台工作台領班台歐洲老件 ... 於 www.ccs-europe.com.tw -

#24.法国新艺术运动 - 建筑文化网

法国新艺术 运动 法国新艺术风格的产生直接受到了19世纪60年代英国工艺美术运动的影响,新艺术运动延续和发展了工艺美术运动的自然植物造型,许多新艺术的艺术家也是 ... 於 jzwh.jsviat.edu.cn -

#25.新藝術建築

新藝術 (Art Nouveau),1890-1910 年間,以西歐為中心所發展之藝術運動與樣式之總稱,. ◎因國別不同,而有不同之名稱,如法國與西班牙「現代風格」、英國「現代樣式」 ... 於 www.newchungho.org.tw -

#26.新藝術運動與建築的發展 - jevons談設計- 痞客邦

歷史起源新藝術運動從1895年左右的法國開始發展,之後蔓延到荷蘭、比利時、義大利、西班牙、德國、奧地利、斯堪的那維亞國家、中歐各國,乃至俄羅斯, ... 於 jevons.pixnet.net -

#27.19 新藝術(Art Nouveau) - 盧人仰的部落格

在英國仍保留「新藝術」的稱呼法,法國稱呼「現代風格」(Modern Style),德國參照於1896年發行在慕尼黑的雜誌Jugend而稱之Jugendstil。Jugendstil發展於 ... 於 blog.udn.com -

#28.席捲歷史的裝飾旋風咆哮的多彩年代ART Deco - La Vie

融合工藝與現代設計的法國Art Deco. Art Deco首先出現在法國,它可以說是法國新藝術(Art Nouveau)風格的反動,和強調中世紀、哥德式、自然風格的新藝術風格不同,Art ... 於 www.wowlavie.com -

#29.由Art Nouveau in Fin-De-Siecle France看法國新藝術時期的女性

藍恭旭,法國,新藝術時期,女性形象,工藝運動,月旦知識庫-文獻檢索站,提供期刊、論著、教學案例、學位論文檢索查詢服務,是學習研究、實務工作的好幫手! 於 lawdata.com.tw -

#30.新藝術Art Nouveau 的現代風景- 巴黎牛排館Beefbar Paris

藝術流派的更迭興衰,總能真切反映時下社會脈動,如於19世紀末在英國、法國、比利時等地興起的「新藝術運動(Art Nouveau)」,便是對工業革命下的 ... 於 www.tcadeco.com -

#31.近代建築思潮|新藝術運動 - 百夫長旅行社

如果說英國的美術工藝運動比較重視中世紀傳統,把哥德風格當作的設計借鏡,那麼法國的新藝術運動則傾向不再遵循過往任何一種傳統的風格,走向自然的模仿, ... 於 www.centuriontour.tw -

#32.法国新艺术运动领军人物赫克托·吉马德作品探析 - 设计在线.中国

法国 是“新艺术”(Art Nouveau)运动的发源地,“新艺术”本是巴黎一家商店的名称,由出版商萨穆尔·宾(Samuel Bing,1838~1905)于1895年12月创立,是在仿效 ... 於 www.dolcn.com -

#33.新艺术的另一场盛宴发生在边境,与穆夏无关 - 澎湃新闻

法国 东北部的南锡市,更是一座不折不扣的新艺术之城。19世纪末,这里涌现出一批才华横溢的艺术家,创立于此的南锡学派在家具、装饰艺术等方面的成就尤其 ... 於 m.thepaper.cn -

#34.第一讲承前启后:跨越世纪转折点的艺术潮流

严格来讲,“新艺术”运动是一个有欠规范的名称,它所指涉的真实对象是百余年前在西方兴起的一种艺术设计思潮及艺术实践的总体风尚,但其范围并不局限于法国。Art Nouveau一 ... 於 cread.jd.com -

#35.【新藝術運動(五) 百花齊放新局面_縱情美好年代】 – 乎乾啦敬 ...

海報藝術是「新藝術運動」期間不容忽視的創作領域。 隨著彩色印刷技術的進步,海報除了反映社會現象及需求外,法國政府於1881年開放海報得以合法張貼 ... 於 richardchang.tw -

#36.由Art Nouveau in Fin-de-Siècle France' - 看法國新藝術時期的 ...

整個說來,Silverman 寫作此書是以一. 較高的視野開始的;她由新藝術風所以產生的時代背景開啟她的論述歷程,而不以單一創. 作者作為歷史演進的個別單元來組織文本結構。 全書 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#37.新藝術運動 - 華人百科

新藝術 運動是工藝美術運動在法國的繼續深化和發展。法國設計師兼藝術品商人薩穆爾·賓于1895年在巴黎開設了設計事務所“新藝術之家”,並與一些同行朋友合作,決心改變產品 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#38.加乘臺中歌劇院的文化底蘊七期首座新藝術建築綻放法式美學

走入輝煌的新藝術運動時期,當代人追求「訂製」與「美感」的起點。 ... 製精神,同時以法國皇室御用的藍色,打造雋永而耐人尋味的新藝術建築,讓七期 ... 於 www.cw.com.tw -

#39.Nancy 南錫法國新藝術風(Art Nouveau)的搖籃(一)

跟Mike一直很喜歡新藝術風(Art Nouveau),起於英國,十九世紀晚期,終結於一次世界大戰前(法國全盛期為1889巴黎世界博覽會到1909 年之間), ... 於 silkroadskyjiao.pixnet.net -

#40.專家指南:新藝術風格珠寶 - Christie's

而堪稱大師的René Lalique (1860-1945年),其作品更體現了法國新藝術風格的精髓。他喜歡採用充滿異國魅力的脆弱物料,特別是模壓玻璃和琺瑯,加上他 ... 於 www.christies.com -

#41.1950年代法國新藝術花園椅

因為對西洋文化的沉迷,讓我們走遍了歐洲大小城市。拍賣師古董市集的古物來自於1800到1950年代的英、法、義大利古董店及私人收藏,從一本18世紀的老古書、一盞博物館級 ... 於 www.auctioneer888.com -

#42.Top 300件法國藝術古董- 2023年3月更新 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有321件法國藝術古董相關的商品在售。 在這些法國藝術古董的服裝款式細節有 ... 中古風原創Demo手工法國新藝術風古董鍍18k金天然水滴珍珠胸針. 於 world.taobao.com -

#43.法國新藝術時期天鵝與花束香盒吊墜 - 鑲珹古董珠寶

新藝術 時期的珠寶時常受到大自然元素的啟發,這只香盒將此時期的珠寶特色展露無疑。 原產地. 法國. 年代. 1890-1900s. 材質. 15K金. 於 www.crossroads-antiques.com -

#44.法國新藝術風格950純銀鍍金烈酒杯及托盤組

年代:1890. 尺寸:杯子-杯口直徑3.5 高4 公分. 托盤-寬23 深16.8 公分. 風格:新藝術風格Art Nouveau style. 銀匠:Adolphe BOULENGER (1876-1899在巴黎執業). 於 annsons.com.tw -

#45.巴黎新藝術風華--Guimard吉瑪赫新藝術建築的經典之一

殘留最完整的新藝術捷運出口巴黎2號線終點站皇太子妃門站如果說哪一種藝術 ... 我找到了一位法國最聞名的新藝術建築師--愛克特‧基瑪赫Hector Guimard, ... 於 cliff1967.pixnet.net -

#46.新艺术平面风格先驱!顶尖设计师图卢兹·劳德里克 - 优设

本回故事中的一位重要人物是法国新艺术的平面设计先驱,他最初其实就是印象画派中的一员,梵高、埃米尔这些史太浓讲述过的大咖都是他的哥们。 於 www.uisdc.com -

#47.新藝術運動- 艺术家(按艺术流派 - WikiArt

新艺术 运动的名字源于萨穆尔·宾(Samuel Bing)在巴黎开设的一间名为“新藝術之家”(La Maison Art Nouveau)的商店,他在那里陈列的都是按这种风格所设计的产品。此艺术 ... 於 www.wikiart.org -

#48.法國Boulenger新藝術時期訂製款鍍銀湯匙 - Pinkoi

Boulenger金匠公司由M. Boulenger-Hautin 於1810 年創立,他是法國國家海軍陸戰隊銀器的主要供應商。 該公司專注於餐具、茶和咖啡服務餐具等用具,並在全球和國際 ... 於 www.pinkoi.com -

#49.新藝術運動_百度百科

新藝術 運動是19世紀末20世紀初發生在歐洲和美國多個國家、一次影響力相當大的藝術運動,其內容涵蓋了建築、傢俱、首飾、平面設計等等,是設計史上一次重要的運動。 於 baike.baidu.hk -

#50.新藝術各國別稱Flashcards - Quizlet

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like 法國, 西班牙, 德國and more. 於 quizlet.com -

#51.1905 法國新藝術時期古董鑽石胸針8.921公克Antique Diamond ...

1905,法國新藝術時期古董鑽石胸針,8.921公克,Antique Diamond Brooch,Art Nouveau,1905,桃園鑽石,桃園,鑽石,彩寶,彩色寶石,珠寶. 於 www.jurassic.asia -

#52.[ 設計筆記. Art . 藝術風格] - Art Nouveau - 新藝術之家

《 新藝術之家》法國是「新藝術」的發源地新藝術運動在法國有兩個中心─ 巴黎、南錫市約二十世紀初期前後,巴黎是現代藝術設計最重要的重心其中影響 ... 於 joankaminari.pixnet.net -

#53.新藝術風格的美麗綻放

新藝術 風格(Art Nouveau)是一種「裝飾藝術」運動,從建築、傢俱、產品、首飾、服裝、平面設計、書籍插畫、雕塑及繪畫藝術都受到影響。 當時的設計者認為新時代必須 ... 於 www.franzstudio.com -

#54.新藝術 - 阿摩線上測驗

(A)影響所及,在德、奧產生分離( Secession )運動;在比、法產生新藝術( Art Nouveau ) ... (C) 法國、比利時、西班牙這些新藝術運動主流地的設計,多以曲線和裝飾為重點 於 yamol.tw -

#55.3分鐘帶你了解新藝術運動是什麼 - creativemini

新藝術 運動在法國有兩個中心─ 巴黎、南錫市,其他歐洲也跟進例如維也納分離派等. 在19世紀到20世紀,不理會古典藝術,不對稱的藝術、幾何紋路是新 ... 於 creativemini.com -

#56.法國藝術運動 - France.fr

印象派和新藝術. “印象派”一詞出自一位藝術評論家的貶義形容,他在觀看莫内(Monet)的畫作《印象,日出》(Impression, soleil levant)時將這種誕生於19世紀70年代的法國 ... 於 www.france.fr -

#57.法國新藝術風格上色版維納斯誕生MONIER作品 - 奇摩拍賣

法國新藝術 風格上色版維納斯誕生MONIER作品| 有問題留言,看到會馬上回復您的信息! 於 tw.bid.yahoo.com -

#58.新藝術報告- 49836047學習歷程檔案 - Google Sites

此藝術運動是再二十世紀初,位於大眾文化最高點的藝術和設計風格。流行於西元1890-1910年間,乙比利時和法國為中心,以自然植物形狀為基礎,創作出流暢的 ... 於 sites.google.com -

#59.從克林姆來校展出談新藝術三巨匠 - 復興商工

新藝術 運動以英國、法國和比利時為中心,影響所及到達德國、奧地利、義大利、西班牙和美國 ... 金箔/ 帆布 維也納奧地利美景宮美術館 新藝術風格的代表性藝術家很多, ... 於 ischool.fhvs.ntpc.edu.tw -

#60.二十世纪早期法国新艺术运动时期日光珐琅蝴蝶精灵雕塑时计

一件极为罕见新艺术运动时期铜鎏金透明珐琅蝴蝶雕塑桌面陈设,首先介绍一种极高端珐琅的概念。filigree Plique-à -jour。前者表示“掐丝”(filigree),后者为法语的透明 ... 於 www.artfoxlive.com -

#61.2【工藝美術】設計改變世界•設計的勝利——新藝術運動

如果回溯現代設計,順著設計變革的洪流逆勢而上,必定會在盡頭依次相遇三股氣勢磅礴的源頭,暨工藝美術運動(Arts & Crafts Movement)、新藝術運動(ART NOUVEAU)、 ... 於 www.ruten.com.tw -

#62.新艺术运动,审美乏味的解药? - 界面新闻

不过在每个国家各有不同的名称,虽说在法国是叫Art Nouveau(新艺术),但在奥地利却叫Secessionist(分离派),在苏格兰被称为Glasglow Style(格拉斯哥风格)。 於 www.jiemian.com -

#63.新藝術運動- 維基百科,自由的百科全書

新藝術 運動或新藝術風格(法語:Art nouveau、德語:Jugendstil、捷克語:Secese)是一種19世紀末至20世紀中期廣泛存在於歐美的流行藝術風潮,由於這種藝術風格在美學 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.德布西音樂的「新藝術」特質:以慕夏作品為例

捷克藝術家慕夏(Alphonse Mucha, 1860-1939)常被譽為「新藝術」(ArtNouveau)的代言人,其作品風格有著多元的身影,從植基法國的「洛可可」(Rococo)與「象徵 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.慕夏,新藝術派 - 名畫檔案

「慕夏風格」對於日後所有領域的藝術都有所影響,更在歷史上留下深刻的痕跡。因為慕夏出名出在巴黎,《新藝術運動大師圖典》上居然說他是“法國的默哈”,可見他在法國 ... 於 www.ss.net.tw -

#66.新藝術運動

新藝術 運動的名字源於薩穆爾賓 (Samuel Bing)在巴黎開設的一間名為“ 新藝術之 ... 在紐約的作品、 艾米里加利 (Emile Gall)和法國南西市的Daum兄弟。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#67.巴黎地鐵入口設計里的新藝術風格- 法國風光 - RFI

巴黎地鐵入口的設計師赫克托・吉馬德的作品通常採用大量的動植物紋樣、纏枝花卉圖案和富有韻律、相互纏繞的曲線為裝飾,造型奇特,是“新藝術”風格的 ... 於 www.rfi.fr -

#68.新藝術運動 - 台灣Word

玻璃製造使這種風格找到一個可以展示驚人表現力的領域,例如:路易斯•蒂凡尼在紐約的作品、艾米里•加利和法國南西市的Daum兄弟。 新藝術運動在建築風格和室內設計方面,避 ... 於 www.twword.com -

#69.高雄市立仁武高級中學

「創客新勢力體驗營」&第14屆立志藝文季「璀璨世紀的兩端─從鬼滅之刃到法國新藝術. 「創客新勢力體驗營」&第14屆立志藝文季「璀璨世紀的兩端─從鬼滅之刃到法國新 ... 於 www.rwm.kh.edu.tw -

#70.新艺术运动(Art Nouveau)发源于19世纪80年代

新艺术家具,相关知识,18-19世纪馆藏级精品欧洲古董家具,西洋古董,装饰艺术品, ... 作为法国新艺术家具设计和制造的另一个中心,南锡派创始人埃米尔·加莱(Émile ... 於 www.citegalleries.com -

#71.新藝術運動概覽@ milano5230人工智慧資料庫 - 隨意窩

新藝術 運動概覽新藝術運動著名畫家Alphonse Mucha精美插畫(配圖) 「新藝術」 ... 新藝術運動以英國、 法國和比利時為中心,波及到德國、奧地利、義大利、西班牙和 ... 於 blog.xuite.net -

#72.新藝術運動-法國 - Prezi

新藝術 運動-法國 · yukiji lu · 現代海報之父 · *法國包裝設計師 · *第一個將新元素帶到海報裡的人 · *利用強烈的色彩簡單的輪廓大膽的字體 · 地鐵風格 · 圖為巴黎地鐵站入口. 於 prezi.com -

#73.初探法國新藝術女性肖像畫中側面像的風格特色

初探法國新藝術女性肖像畫中側面像的風格特色. Study the Ornamental Meaning of the Profile Chart in France Art Nouveau Portrait Paintings of Women. 於 www.airitilibrary.com -

#74.法國復古新藝術運動模式按鈕 - Creema

法國 塑料製成的復古是按鈕典雅的藝術風格模式是令人印象深刻的其光澤如殼牌,已照脆黑色圖案土地容易造型,使配件,因為沒有一個按鈕的腳是6個一個塑料按鈕葡萄酒在法. 於 tw.creema.net -

#75.十九世紀末的新藝術Art Nouveau

有許多裝飾性的作品設計,曲線和花卉的造型。 【法國的新藝術】. C:\Users\user\Documents\報告\西美史\Art 吉馬Guimard 1867-1942. 於 guenterchao.net -

#76.楊裕富設計教學網

新藝術 運動最初的中心在比利時首都布魯塞爾,隨後向法國、奧地利、德國、荷蘭以及西班牙和義大利等地擴展。 以下大致討論幾個國家:. (一) 蘇格蘭. ˙ ... 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#77.新艺术设计:特征,历史,艺术家

新艺术 风格是一种极富装饰性的习语,通常采用复杂的曲线(不规则线条),通常基于植物 ... 例如,在法国,它也被称为“ le style moderne”或“ le style nouille”(面条 ... 於 gallerix.asia -

#78.【法國FIX新藝術風格18K厚鍍金小雛菊藍寶古董別針 ... - 蝦皮購物

https://www.facebook.com/108574913904594/posts/492645138830901/?d=n 【法國FIX新藝術風格18K厚鍍金古董別針】 Bijoux FIX創建於1828年的法國,他發明了層壓板及 ... 於 shopee.tw -

#79.1920 年代法國新藝術風格Art Nouveau古旋轉黃銅梳妝鏡

1920 年代法國新藝術風格Art Nouveau古旋轉黃銅梳妝鏡。 H37 厘米/ 14.5"。參考價800 美元。 1920s French Art Nouveau Vintage Swivel Brass Vanity Mirror. 於 www.carousell.com.hk -

#80.傾聽自然的聲音:新藝術風格珠寶的創新美學 - Sotheby's

新藝術運動在1890年代中葉興起,藉此機會,當時的珠寶匠終於可以從主導整個 ... 法國新藝術珠寶設計師如雷內・拉利克(René Lalique,1860-1945年)、 ... 於 www.sothebys.com -

#81.看看藝術是如何開啟新篇章——新藝術(Art Nouveau) - 壹讀

法國 建築師赫克托·吉馬德在1900年到1912年間,設計了141個新藝術的地鐵入口(如今還存在其中的83個),以華麗豐富且具流動性的動感線條為主,採用獨特的 ... 於 read01.com -

#82.新藝術運動 - Wikiwand

新藝術 運動或新藝術風格(法語:Art nouveau、德語:Jugendstil、捷克語:Secese)是一種19世紀末至20世紀中期廣泛存在於歐美的流行藝術風潮,由於這種藝術風格在美學 ... 於 www.wikiwand.com -

#83.法国南锡学院运动(新艺术主义风格)艺术家Louis Majorelle ...

http://www.youtube.com/watch?v=r08yn0V2Oe8 更多 新艺术 风格资讯请微信搜索文章:1. Majorelle别墅-曾经人们都住在童话里2. Daum 玻璃世家的玲珑梦3. 南锡学院, 法国 ... 於 www.bilibili.com -

#84.英國新藝術運動啟發最詩意美感的LOEWE聖誕節系列 - PPAPER

LOEWE Mackinntosh 2018聖誕佳節系列, ©LOEWE. Charles Rennie Mackintosh(查爾斯·雷尼·麥金托什),19世紀英國工業革命時期,引領英國新藝術 ... 於 www.ppaper.net -

#85.日本人如何掀起法国新艺术运动?——【设计史太浓】 - 站酷

这种“泡面风格”覆盖了当时法国的平面设计、建筑设计,工艺品及首饰家具等。 新艺术运动从法国产生之后以很迅疾的速度卷席了西方世界,成为当时持续十多年 ... 於 www.zcool.com.cn -

#86.Top Collection 法國新藝術新覺醒雕像- 手繪收藏品美麗的女式 ...

Amazon.com: Top Collection 法國新藝術新覺醒雕像- 手繪收藏品美麗的女式雕塑黃洋裝- 10.75 公分Alphonse Mucha 系列: 居家與廚房. 於 www.amazon.com -

#87.十九世紀末的新藝術 - 哞拉圖Guenter - Medium

新藝術 源於法國,1880年代到1914年二十世紀初,並非純藝術(Fine Art),而是一種裝置藝術運動,從大自然中找出曲線裝飾元素,並用象徵浪漫的手法表現出來,某種程度上是 ... 於 guenterchao.medium.com -

#88.新艺术运动为何在法国兴起?_欧洲 - 搜狐

格拉斯哥在19世纪末也开始了新艺术运动的实验,艺术家将象征主义转化为当地若干公共建筑,但仍然能够让人发现英国本土风格和格拉斯哥本地传统。 於 www.sohu.com -

#89.c.1870 法國 Art Nouvean 新藝術風格鬱金香木首飾盒 - 舊妮老物

描述. ✓ Art Nouvean 新藝術風格在法國紅極一時,以木料雕刻或異材質的金屬雕刻來表現,一點點的洛可可的風格撒入了新藝術,但這個風格比洛可可有了更多動感和 ... 於 journeyvintage.com -

#90.1910s 法國新藝術時期天藍珐瑯三葉草墜... - 鑲珹古董珠寶 ...

來自法國新藝術時期的作品,構圖非常的簡約輕透、作工精緻,每個柳葉形連接的環節都是自由可移動的,讓項鍊更貼合頸部的線條。天藍珐瑯有浮雕效果,並點綴了金色小圓點,極 ... 於 www.facebook.com -

#91.西洋收藏知识库之珠宝年代风格(三):新艺术风格 - 搜藏控

在19世纪末,英国正值维多利亚晚期的时候,法国艺术界掀起了一场“新艺术运动(Art Nouveau)”,由此开启了一段短暂却极其重要、影响力巨大的艺术时代, ... 於 www.socangart.com -

#92.新艺术风格| HiSoUR 文化艺术历史人文

法国艺术家欧仁·格拉斯特(EugèneGrasset,1845-1917)是法国新艺术风格海报的首批创作者之一。 1885年,他帮助装饰着着名的酒吧Le Chat noir,并为巴黎的Fêtesde ... 於 www.hisour.com -

#93.法国“新艺术”音乐的地域特征和历史分期

“新艺术”(Ars Nova)一词在西方音乐发展史中具有多层含义。 首先,就“新艺术”这一术语的发明者和最早使用者、法国音乐家和诗人菲利普· 德·维特 ... 於 musicology.cn -

#94.由Art Nouveau in Fin-de-Siècle France看法國新藝術時代的女性

若說此書是談論法國十九世紀末期「新藝術」(Art Nouveau)風潮的演進過程的一部藝. 術史書,不如說它是一本攀附在新藝術論題之下的,以當時廣泛文化生活為主要論述對象. 的一 ... 於 art.ncu.edu.tw -

#95.現代設計史-二部曲 百花齊放的新藝術運動Art Nouveau

新藝術 運動#Art_Nouveau※ 影片內的國家分類是指當時 新藝術 在這些國家的發展狀況※工業革命時期的設計師與藝術家對於逐漸被推向現代化而感到不安紛紛 ... 於 www.youtube.com -

#96.法國新藝術風格油燈 - Catawiki

有一個綠色玻璃碗和原始的煙囪的美麗的法國油燈。 大理石效果畫廊是支援一個銀色的金屬基地的設計典型的新藝術風格, 其曲線和花卉裝飾。 總體來說, 燈的狀態非常好, ... 於 www.catawiki.com -

#97.慕夏: 新藝術風格大師| 誠品線上

慕夏: 新藝術風格大師:慕夏作品曾來台灣展覽過。慕夏生於捷克,是20世紀初葉巴黎流行的「新藝術」代表畫家。「新藝術」為1890至1905年間,以法國和比利時為中心興起的 ... 於 www.eslite.com -

#98.新藝術運動 - 中文百科全書

法國 是“新藝術運動”的發源地。“新藝術”本是巴黎一家商店的名稱,由出版商薩穆爾·賓於·1895年12月創立,是在仿效威廉·莫里斯設計事務所的基礎上開設的,取名“新藝術 ... 於 www.newton.com.tw -

#99.新艺术运动

法国 建筑师赫克托· 吉马德(Hector Guimard) 在1900 年到1912 年间,设计了141 个新艺术( Art Nouveau )风格的地铁入口(如今还存在其中的83 个), ... 於 www.slideshare.net