布農族語翻譯器的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕寫的 臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族 和江淑文的 為愛走過一山又一山 胡文池牧師的故事(附英文譯本)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站族語線上辭典 - 財團法人原住民族語言研究發展基金會也說明:沒有這個頁面的資訊。

這兩本書分別來自新自然主義 和使徒所出版 。

國立臺東大學 兒童文學研究所 林文寶所指導 呂美琴的 原住民兒童文學的建構與轉化-從 《排灣族100個文本》出發 (2019),提出布農族語翻譯器關鍵因素是什麼,來自於原住民兒童文學、兒童文學、原住民文學、排灣族。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 戴智偉、黃季平所指導 金浩誠的 明德部落布農族qanitu概念的歷時分析 (2019),提出因為有 南島語系、布農族、台灣基督長老教會、語言轉譯、語言學、民族學的重點而找出了 布農族語翻譯器的解答。

最後網站原民會研發族語翻譯機提升民學習效率則補充:阿美族, 泰雅族, 排灣族, 布農族, 卑南族, 魯凱族, 鄒族, 賽夏族, 達悟族, 邵族, 噶瑪蘭族, 太魯閣族, 撒奇萊雅族, 賽德克族, 拉阿魯哇族, 卡那卡那富族 ...

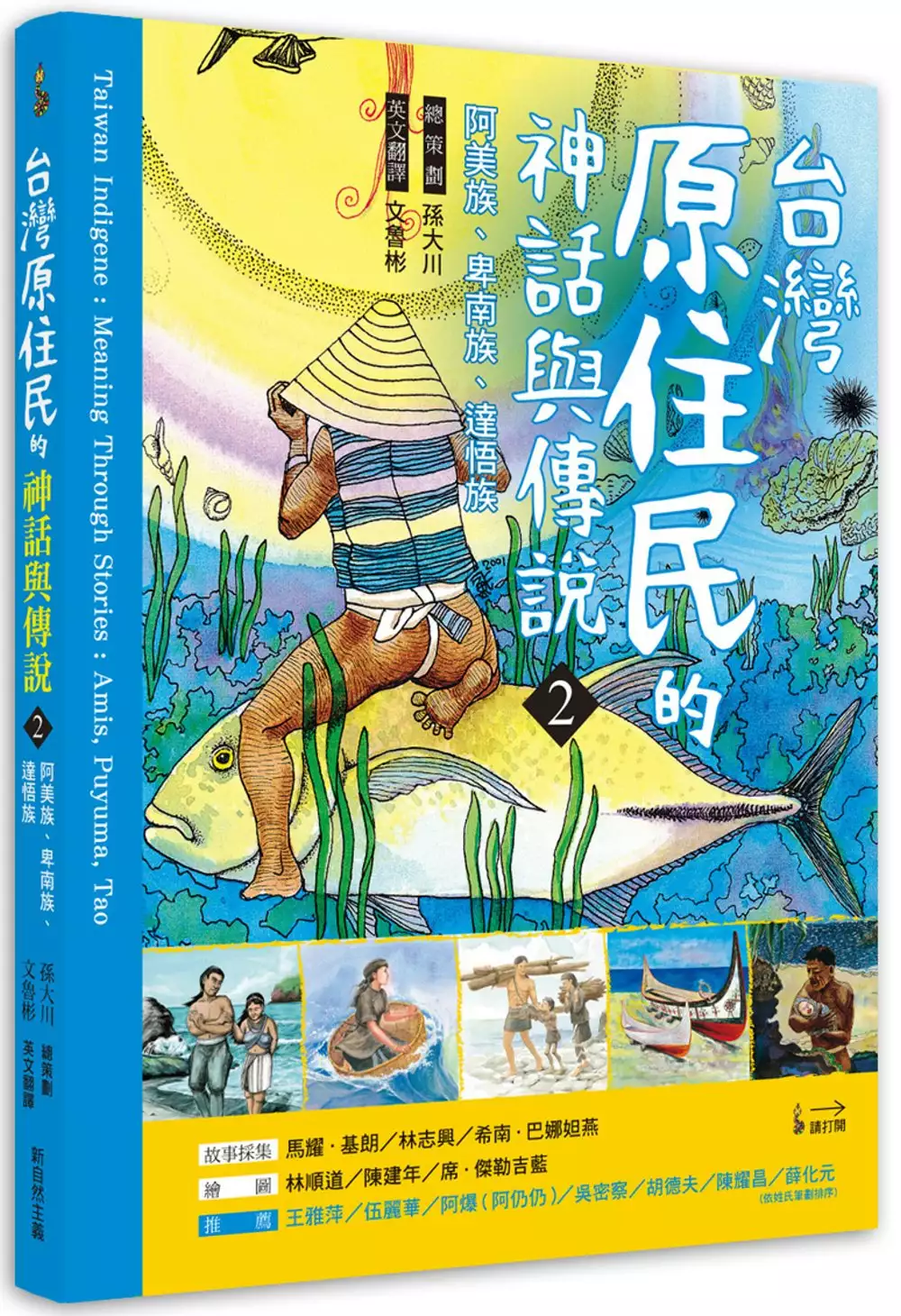

臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族

為了解決布農族語翻譯器 的問題,作者馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★《卑南族:神祕的月形石柱》榮獲第43梯次「好書大家讀」故事組好書推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁

忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。 讓我們在經濟起飛帶來了對自然

與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長 陳耀昌 醫師 薛化元

政治大學台灣史研究所教授

原住民兒童文學的建構與轉化-從 《排灣族100個文本》出發

為了解決布農族語翻譯器 的問題,作者呂美琴 這樣論述:

原住民兒童文學的建構與轉化-從《排灣族100個文本》出發呂美琴國立臺東大學兒童文學研究所摘 要台灣南島民族語言、文化的多樣性為世界所公認。在台灣因為不同政治、政權的統治,讓原住民族到了21世紀面臨語言、文化的存亡之際。我試圖從日治時期所採集之排灣族神話傳說故事,用來分析文本內容是否能以原住民兒童文學為基點,來建構出原住民兒童文學之相關論述。我認為原住民兒童文學應具有;兒童性、教育性、趣味性、文學性及文化性。而文化性在原住民兒童文學中,佔有絕對的重要位置。並透過文本轉化成為教學現場教學主題及閱讀文本。從《排灣族100個文本》之內容確實能夠符合原住民兒童文學之特性。透過文本可以建構出教學現場之

語言、文化教學內容,依據內容研發出相關之文學類型。透過分析原住民神話傳說的確有機會成為文化、語言傳遞之工具之一。本文共計七章,除緒論與結語外就以下二~六的章節說明分析內容如下:第二章 的文獻分析從西荷時期到現在,原住民在不同政權統治下語言與文化的改變,卻也看見西方教會及日本學者努力讓台灣原住民語言被紀錄下來。多少年的壓抑與苦難,卻也造就原住民文學在此過程中逐漸形成一股風潮。第三章 歷年政權在排灣族地區對語言、文化的採集,日本政府挹注最多,也保留最多的語言原始資料。對後續研究者或排灣族來說都豐富了研究的內容,期望提供語料幫助排灣族在語言、文化復振上有力的元素及相關驗證。第四章 藉由《排灣族100

個文本》內容分析出故事類型與情節,用來建構原住民兒童學之特性與定義,並從《排灣族100個文本》分析、對應其故事類型與情節。第五章 從《排灣族100個文本》實際看見排灣族對於文化祭儀、教養觀、生命觀、生態觀及性別議題的重要概念。呼應排灣族對於五年祭重視與堅守,排灣族對於孩子成長過程的重視,將長嗣比喻成小米種子vusam,不斷延續生命。第六章《排灣族100個文本》轉化成為族語、文化教學內容之可行性。並可延伸出其他文學樣態的表現,如:文學劇本、閱讀文本、繪本創作乃至於原住民兒童文學戲劇演出的可能性。關鍵字:原住民兒童文學、兒童文學、原住民文學、排灣族

為愛走過一山又一山 胡文池牧師的故事(附英文譯本)

為了解決布農族語翻譯器 的問題,作者江淑文 這樣論述:

每一本美好腳蹤系列繪本介紹的主角,有些是土生土長的台灣在地人、或是飄洋過海來的異鄉人,還有一些些遠赴他國照顧艱苦人的台灣人。他們無論落腳在哪裡,所做的事,都是實踐聖經裡的教導,呈現對台灣這片土地和人的愛。 本書以胡文池牧師夫婦的兒女們的角度來書寫。以1947年,胡牧師被孫雅各牧師徵召做故事的開啟,全家離開已經安穩牧會的台中大甲,前往偏遠、不可知的台東關山。這段路途繞過三分之二的台灣,非常遙遠,且遭遇兩次的路斷,靠著火車、漁船、步行才到達台東關山。接下來,以孩子的角度、穿插家庭生活來述說胡文池在山上布農族部落的點點滴滴、與布農族人的互動、平時的工作。 當整個創作團隊至台東關山鎮搜

集創作素材與資料,繪者看著群山聳立接連不絕,她試著遙想胡文池的腳蹤。反覆閱讀故事文,讀出作者以胡牧師眾子女口吻敘事的意圖,所以用文中子女的視角切入,營造孩子對宣教工作的想像與真實場景互置穿梭的畫面。本書的色彩,主要以布農服飾和山的顏色為主軸,上色方法則配合圖像的意圖希望在虛實之間運筆。畫出來台灣的群山,靜靜地佇立,就像胡牧師在當時人們不知道的山徑和海岸,靜默地用雙腳走出了愛的腳蹤,而牧師娘和子女的愛也在沒有彰顯的地方默默支持守護! 書中除了人物故事、精緻的插畫,還有親子導讀,讓父母與孩子共同討論,對書中人物有更深刻的認識;以及故事發生的在地旅遊導覽,可以按圖尋訪故事中每位主角在台灣工作生

活的美好腳蹤。本書提供QRcode,只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語、布農族語四種語言。 另隨書附英文譯本,提供英文小讀者自己閱讀的機會和樂趣。 作者簡介 江淑文 目前的工作之一是,一年負責出版六本繪本,將一生貢獻在台灣這塊土地上的人,介紹給孩子們認識。有時,自己也是這系列的作者之一。無論是主編還是作者的角色,都被每一本介紹的主角深深感動。 繪者簡介 林怡湘 1980年生,國立台灣師範大學美術系、設計研究所畢業。成為母親前是喜歡塗鴉的白日夢大王,成為母親後除了享受和孩子們窩在一起讀繪本,也體會到照顧孩子的忙碌和酸甜。看見胡文池牧師和師母雖

是8個孩子的父母,還能能將愛擴及他人,成為他人的祝福,感覺可敬又感動! 曾經畫過的繪本與橋樑書:《數字告訴你真象》、《捉拿古奇颱風》、《鴨子敲門》、《噗噗俠》、《達達的信》、《我家的故事媽媽》、《阿志的餅》、《我的巴赫》、《春天在大肚山騎車》、《小鈴的台中歲時記》、《妮妮的紅長褲》、《蛤蜊之歌》、《喜樂婆婆》、《我的馬偕報告》、《貼在心上的皮膚》、《盧公公》、《紅山谷》、《彩虹》。 序 胡文池牧師於1910年 4月28日出生於現在的新北市新莊區,淡江中學、台北神學校(現在的台灣神學院)畢業。1935年 5月30日 與葉寶玉女士結婚,婚後育有2男6女。 他的一生,本來

是可以當個生活安穩的地方教會的牧師,但1947年夏天,孫雅各牧師問胡文池,願不願意到台灣東部,向布農族人傳講福音,在家人的支持下,他接受徵召,從此開始一生為布農族人服事的生涯。胡池發展布農語字典、翻譯聖經和詩歌、培育布農族人才、宣揚福音、鼓勵布農人開拓教會。胡文池與芥菜種會的孫理蓮宣教師一起合作,和他的牧師娘葉寶玉一起關心「瑪利亞山地產院」和「山胞肺病療養院」。胡文池將自己所擁有的一切,都當做是上帝賜給他的恩典,並將自己視為上帝所使用的器皿,一生為傳福音而活,直到人生的盡頭。

明德部落布農族qanitu概念的歷時分析

為了解決布農族語翻譯器 的問題,作者金浩誠 這樣論述:

本研究以南投縣信義鄉明德村明德部落布農族為對象,以語言學與田野調查作為研究方法探究族人在「qanitu」一詞上的使用變化。明德部落於一九三○年代前後形成,而自一九五○年代便以基督宗教為主要信仰,在此背景下族人在生活、信仰中不願多談「qanitu」(巒群方言);然而,筆者仍在族人和生活環境、信仰概念的互動中觀察到了該詞彙的使用變化。語言學研究中,Blust和Trussel(2010)建構的原始南島語*qaNiCu是布農語qanitu的祖語,並從同源*qaNiCu祖語的台灣語言(布農、卑南、西拉雅、鄒、拉阿魯哇、卡那卡那富和雅美)得知共享同一個靈觀概念,則qanitu是布農語同享此概念的證據。進

一步增加南島雨台灣語言(泰雅、魯凱、葛哈巫、葛瑪蘭、排灣、撒奇萊雅,賽夏、賽德克、西拉雅、邵、太魯閣)依各語意建構靈觀系統,加上qanitu相關文獻的探討。這三面的論述都直指qanitu是布農族傳統信仰的核心概念,因此,討論明德部落布農族qanitu的概念發展,語言研究的方法、觀點是必要性。因此,為探討族人qanitu語意的轉變,筆者用「語言」(布農語)觀點來論述,進入田野參與觀察、進行錄音訪談,並紀錄寫實語料(naturalistic data),以此理解其轉變以及在當代的意義。而透過研究的分析與比較,筆者發現可知生活環境的變化外,對於原本qanitu記憶的流失、導致族語概念弱化,與基督教翻

譯將hanitu語意單一化和負面化有關連,更得到qanitu語意發展過程出現歷史語言學狹義(Narrowing)現象,造成族人對於qanitu語意的使用,和概念上出現兩極且矛盾的狀況,使得qanitu在文化和語言中都處於被漠視的處境。這案例值得深思,轉譯的過程忽視原有文化語意的概念,漸進的造成文化傷害。

布農族語翻譯器的網路口碑排行榜

-

#1.首頁- 原住民族語言能力認證測驗

【公告】原住民族語認證網站維運公告9/11(一)上午11:00~15:00. 2023-09-07 【公告】 ... 《建議使用最新版Google Chrome瀏覽器以獲得最佳瀏覽效果》 版權所有財團法人原住 ... 於 exam.sce.ntnu.edu.tw -

#2.單詞查詢

族語 E樂園 EN · 登入. 目前語言:南勢阿美語. 阿美語泰雅語. 賽夏語邵語. 賽德克語布農語. 排灣語魯凱語. 太魯閣語噶瑪蘭語. 鄒語卑南語. 雅美語撒奇萊雅語. 卡那卡那富語 ... 於 web.klokah.tw -

#3.族語線上辭典 - 財團法人原住民族語言研究發展基金會

沒有這個頁面的資訊。 於 e-dictionary.ilrdf.org.tw -

#4.原民會研發族語翻譯機提升民學習效率

阿美族, 泰雅族, 排灣族, 布農族, 卑南族, 魯凱族, 鄒族, 賽夏族, 達悟族, 邵族, 噶瑪蘭族, 太魯閣族, 撒奇萊雅族, 賽德克族, 拉阿魯哇族, 卡那卡那富族 ... 於 www.tipp.org.tw -

#5.台東地圖

... 布農、排灣、達悟、葛瑪蘭等,形成多元文化與族群結構。 除了台東市區外 ... 族「哈拿‧葛琉」創作的南迴藝術季裝置藝術「方圓之間」,近年已成為旅人到 ... 於 smallk8t.alresfordgolf.co.uk -

#6.族語翻譯精靈- sisil

為有效傳承原住民族語言,活絡及擴展族語使用場域,製作族語線上即時翻譯軟體「族語翻譯精靈sisil」,讓sisil的使用者可即時查詢及翻譯族語單字,甚至可進階學習族語單字的 ... 於 web.klokah.tw -

#7.布農族語你好 :: 社區大學終身學習網

... 語翻譯器 原住民16族問候語 原住民日常用語 排灣族早安 排灣族問候語 阿美族打招呼 泰雅族打招呼 排灣族語再見 布農族語翻譯器 布農族語羅馬拼音 布農族語教材 布農族語 ... 於 college.imobile01.com -

#8.原住民語翻譯器 :: 非營利組織網

非營利組織網,泰雅族語翻譯器,原住民語髒話,族語翻譯精靈sisil,泰雅族語發音,阿美族語發音,阿美族語教學,太魯閣族語翻譯器,族語e樂園線上測驗. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#9.賀!視傳系師生榮獲國際設計競賽大獎

DILL在布農族語中為台灣油芒的意思,而台灣油芒是台灣特有的未來食物。它的好處多不勝數:其中營養價值比稻米、小麥高出2倍,且為無麩質穀物。此外油 ... 於 ec2-175-41-254-161.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com -

#10.阿美族語翻譯機- 來聽Bobee講原住民傳說 - cncheers.com

... 族語,在與會人士也全程戴上口譯機設備,並請族語口譯人員,同步在現場進行翻譯。 書名:阿美語、泰雅語、排灣語、布農語、魯凱語動詞變化20+,語言 ... 於 ok7kqd18.cncheers.com -

#11.'a'iyalaeho:布農族_一起認識五大社群(下)【Sathas ... - YouTube

'a'iyalaeho: 布農族 _一起認識五大社群(下)【Sathas a'ima tu Bununtuza】 · 原視新聞網TITV News · 【kai試英雄之kivavange】全新一季 北排灣語|轉起音來 ... 於 www.youtube.com -

#12.阿美族語翻譯機- 阿美族語線上查詢學習網→部落文化

三第三部分是原住民文化專業課程,包括原住民族族語阿美族語、布農族教材內容以不呈現中文翻譯為宜,必要時,則呈現於附錄或教師手冊中。 於 h7ic.calculatorhome.app -

#13.WaWa點點樂線上版- 單詞

族語 E樂園 EN · 登入. 目前語言:南勢阿美語. 阿美語泰雅語. 賽夏語邵語. 賽德克語布農語. 排灣語魯凱語. 太魯閣語噶瑪蘭語. 鄒語卑南語. 雅美語撒奇萊雅語. 卡那卡那富語 ... 於 web.klokah.tw -

#14.【網站】原住民族語言線上辭典

【原住民族語言線上辭典】目前已完成16部族語辭典,提供線上查閱、下載專區、線上測驗、公告新詞、單詞推薦等主題功能。使用者不但可以查詢各族的詞項解釋與發音,同時還有 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#15.原住民族委員會

任何網站,隨時翻譯! 只要將您的google chrome瀏覽器,下載安裝【 族語翻譯精靈sisil 】線上即時翻譯小幫手 ,輕輕滑動您的滑鼠到族語單字上,就可以隨時輕鬆查詢16族語 ... 於 www.facebook.com -

#16.【原住民族委員會】族語翻譯精靈sisil - 學習資源

學習介紹. 工具檢索之教材名為「族語翻譯精靈sisil」下載軟體,由原住民族委員會建置,透過網路免費下載、安裝,即可在任何網站、facebook等利用並隨時翻譯及學習族語 ... 於 mhi.moe.edu.tw -

#17.Template:臺灣原住民族語翻譯- 维基词典

本模板用於提供台灣原住民族族語新詞的翻譯。請勿在條目中直接使用此模板。 參數 ... 布農語= |卡群布農語= |丹群布農語= |巒群布農語= |郡群布農語= |東排灣語= |北排 ... 於 zh.wiktionary.org -

#18.族語翻譯精靈- sisil

將滑鼠指到的各族族語單詞翻譯成中文,按下空白鍵會開啟進階查詢。 於 chrome.google.com -

#19.族語園區Indigenous Languages

族語翻譯 精靈sisil · 蘭嶼達悟語線上學習網(推薦指數:) · 泰雅語:泰雅 ... 驗證碼語音播放器. 本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作. 登入. 忘記密碼. 於 cwaip.site.nthu.edu.tw -

#20.16族族語千詞表- 語發中心

(4)南排灣語. 布農語(Bunun). (1)卓群布農語; (2)卡群布農語; (3)丹群布農語; (4)巒群布農語; (5)郡群布農語. 卑南語(Puyuma). (1)南王卑南語; (2)知本卑南語; (3)初鹿 ... 於 ilrdc.tw -

#21.花蓮縣原住民族語生活單字

花蓮縣原住民族語生活單字. 北部阿美 · 中部 ... 於 em.hl.gov.tw -

#22.原住民族語言線上詞典- 原住民族委員會

e起學族語. ::: · 阿美語 · 泰雅語 · 排灣語 · 布農語 · 卑南語 · 魯凱語 · 鄒語 · 賽夏語 · 雅美語 · 邵語 · 噶瑪蘭語 · 太魯閣語 · 撒奇萊雅語 · 賽德克語 · 拉阿魯哇語. 於 dictionary.iformosa.com.tw -

#23.樂說族語

布農族, Adu masial kasu? 語音檔案播放. uninang 語音檔案播放. 卑南族, Inaba yu driya? 語音檔案播放. semangalan 語音檔案播放. 魯凱族, margi musu? 語音檔案播放. 於 www.ipb.ntpc.gov.tw