屏東人口外移的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林大棟寫的 馬雅神教教主本紀:少年王比利的故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站投書:鑑往知來屏東高鐵的選址規劃應審慎評估也說明:未來屏東縣各地高鐵站,建議政府應一次到位,切勿設在荒郊野外,否則未來仍步入嘉義縣青壯年人口外移之後塵。 ※作者為社運工作者. 【延伸閱讀】.

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蔡淑瑩、彭光輝所指導 謝秋吟的 以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例 (2021),提出屏東人口外移關鍵因素是什麼,來自於文化景觀、地方創生、五營、地方特色產業。

而第二篇論文國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出因為有 蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇的重點而找出了 屏東人口外移的解答。

最後網站屏東明年邁入連續20年,因年輕人人口外移+人口老化+少子化 ...則補充:目前看起來,屏東掛出要賣屋的房價現在是很貴,但以目前的情況要賣的出去有困難,因為屏東人口老化,年輕人往外跑人口外移,再加上少子化的影響,賣不掉的房屋慢慢的會 ...

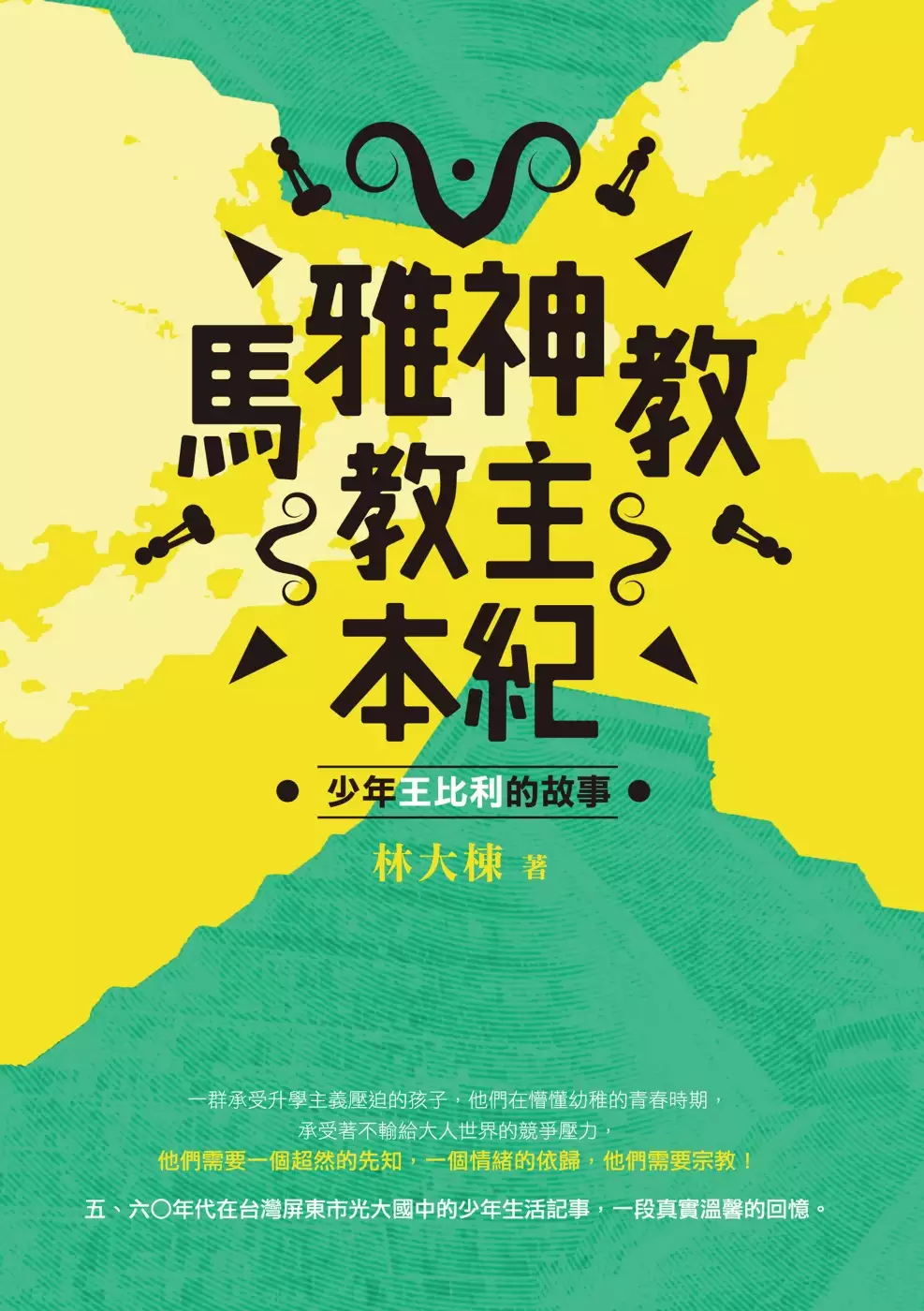

馬雅神教教主本紀:少年王比利的故事

為了解決屏東人口外移 的問題,作者林大棟 這樣論述:

一群承受升學主義壓迫的孩子,他們在懵懂幼稚的青春時期,承受著不輸給大人世界的競爭壓力,他們需要一個超然的先知,一個情緒的依歸,他們需要宗教! 五、六○年代在台灣屏東市光大國中的少年生活記事,一段真實且溫馨的回憶故事。 回頭笑看往事雲煙,當年求學的苦,成為如今的珍貴回憶,追憶一段五、六○年代台灣屏東市光大國中真實且溫馨的少年生活記事。一段段男孩們有點幼稚又放肆的小故事,引領著讀者走入一個笑中帶淚的世界。 在充滿競爭,無奈且無聊的歲月裡,一群承受升學主義壓迫的孩子, 他們在教主王比利的教化下,以苦悶、淚水、歡笑,走過那個威權的年代。 --------------

------- 在國二開學的這一天,班上來了一位轉學生。 「大家好,我叫王比利,王就是你最常見姓王的人的王,比就是沒什麼好比,也懶得跟你比的比,至於這個利呢?就是學校裡面我最喜歡的教學設施──福利社的那個利!」他一開口大家都笑成一團。 王比利,年僅十四歲卻有著異常沉穩的臉,方頭大耳之外,迷人的單眼皮下有著單純的眼睛,在某一個極短的瞬間卻又透出慧黠的精光,偶爾吐出超齡且出世的箴言──教主出場的這一刻,他們就知道苦悶的國中生涯會有所不同了! 在那段高壓、乏味的循環日常裡,他們只好自己構築自己的幻想世界。一些異想天開的點子,一些不切實際的計畫,一點自我感覺良好的想像,促成「馬

雅神教」的創立。 --------------------- ◎教主經典語錄 「所有屠夫最深沉的內心都是有恐懼的。」(面對慘無人道的體罰制度) 「根據本人近年來觀察的結果,十四歲的女生那個思想的早熟,早超過呆呆的男生,可說是又世故,又知進退!」(對女生的解析) 「黑夜並不可怕!可怕的是你在黑夜之前屈服了。」(考試前的單車夜遊招降術) 「人生也是這樣,在其中你會怨恨,你會質疑,但喜歡也好,不喜歡也好,終會離開這世界。」(畢業前夕感言) 本書特色 ★在故事中,能看見「小摺快跑」系列作者王比利輕鬆卻又超然的處世態度,有跡可循王比利從小就早熟於同齡層孩子的特質。

★當年的聯考制度,今日的孩子無法想像,就讓走過那段故事的大人來笑著講──追憶一段五、六○年代台灣屏東市光大國中真實且溫馨的少年生活記事。

屏東人口外移進入發燒排行的影片

恆春一家傳承三代的漢餅店,老闆眼見小鎮人口外移,傳統餅舖漸漸沒落,原本打算退休,把店收起來,但是這個消息,傳到在台北大醫院工作的兒子耳裡,做兒子的,實在捨不下這塊家傳招牌,乾脆辭職回家接棒,努力讓老餅鋪轉型,並且試著加入蛋捲等等,觀光客接受度比較高的產品,還把恆春的特產~洋蔥,加進蛋捲裏頭,創新的味道,重新撐起了家族事業。

店家資訊:

玉珍香餅店

地址:946屏東縣恆春鎮中山路80號

電話:08-889-2272

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

#台灣1001個故事 #白心儀 #美食 #跟我一起 #宅在家

以五營文化探討文化景觀暨地方產業促進地方創生-以臺南市學甲寮為例

為了解決屏東人口外移 的問題,作者謝秋吟 這樣論述:

近年我國面臨人口少子化與高齡化的衝擊,中青壯年人口大量移往城市,鄉村地區面臨勞動人口外移與老化窘境,為因應人口結構變化與均衡區域發展問題,政府將地方創生列為當前重要施政項目。於2019年核定「地方創生國家戰略計畫」更積極協助地方政府挖掘在地文化底蘊,盤點各地方「地、產、人」的資源以「創新、創意、創業」的策略,帶動發展地方產業與提升地方文化,來達到振興地方經濟,吸引地方青年回流,促進城鄉均衡發展的目的。隸屬臺南市學甲區的學甲寮聚落,在人口外移、社區老化的時代洪流衝擊下也無法倖免,學甲寮聚落存有臺灣早期中南部沿海村落的五營營寨,其背後具有的文化意涵與象徵,深具保留與宣揚價值。因此本研究以學甲寮聚

落的五營文化為基礎,針對聚落內文化景觀與地方產業來挖掘,探討聚落促進地方創生的課題。本研究方法採訪談法,訪問聚落各階層人士20人;KJ調查法,調查不同年齡層的地方人士10人;再輔以田野調查法,全面收集聚落內的各種地方特色景觀資源,作為本研究提出地方創生發展策略的依據。本研究提出以下結論:一、 經調查發現學甲寮的地方創生資源,有宗教文化景觀、農村聚落景觀與地方農業產品特色三項,但高齡族群對宗教文化景觀較認同,非高齡族群對農村景觀較喜好,不同年齡層對地方特色有看法差異現象。二、 宗教活動是學甲寮主要的文化景觀之一,五營營寨為當地特有的地方景觀,學甲寮的地方創生應以五營為主題,應致力於慈濟宮的遶境活

動,聚焦在學甲寮的行程上。三、 學甲寮在盤點地方特色上,需借助地方耆老經驗,在策劃推動上需凝聚社區共識,建立居民對文化景觀的保存和維護意識,以及尋求外力資源。四、 學甲寮原有農業產品,應結合地方特色與文化資源,以跨界合作、創新、創意設計促進產業升級,並連結附近觀光景點作區域結合,共同規畫行銷,讓觀光資源更多元,選擇更多樣。

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決屏東人口外移 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

屏東人口外移的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣屏東市頭分埔北客的聚落化過程及其能動性

屏東 市在二十世紀上半葉因軍商功能發展,吸引來自農業地區擠壓出來的外移人口,形成屏東市多元的再移民文化。本文以萬年溪上游來自北部臺灣的客家再移民聚落「頭分埔」 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#2.屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲!潮州預售上看2字頭

屏東 縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。但是,屏東 ... 於 today.line.me -

#3.投書:鑑往知來屏東高鐵的選址規劃應審慎評估

未來屏東縣各地高鐵站,建議政府應一次到位,切勿設在荒郊野外,否則未來仍步入嘉義縣青壯年人口外移之後塵。 ※作者為社運工作者. 【延伸閱讀】. 於 www.upmedia.mg -

#4.屏東明年邁入連續20年,因年輕人人口外移+人口老化+少子化 ...

目前看起來,屏東掛出要賣屋的房價現在是很貴,但以目前的情況要賣的出去有困難,因為屏東人口老化,年輕人往外跑人口外移,再加上少子化的影響,賣不掉的房屋慢慢的會 ... 於 www.facebook.com -

#5.關於屏東市

當時阿猴社的人口是一百九十八戶八百二十人,依此推論,「阿猴社」距今已有三百五十餘年歷史。 但清朝康熙三十三年(西元一六九四年)高拱乾編著的《台灣府志》,其中記載 ... 於 www.ptcg.gov.tw -

#6.首都購屋大不易人口外移主因

首都購屋大不易人口外移主因台北市總人口數創23年新低,學者表示, ... 中捷助攻身價漲台中這兩區告別1字頭 · 雙北新竹全台房價前三高北市買一戶屏東 ... 於 blog.landagent.com.tw -

#7.[新聞] 屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲! - home-sale

屏東 縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。但是,屏東 ... 於 pttcareer.com -

#8.影響臺灣的100位名人風水實證 - 第 282 頁 - Google 圖書結果

(如附件照片)【結語】 絲溫興書一生都在照亮別人【前言)在屏東縣而言算是一位很特別 ... 遷村的遷村,或工作因素人口外移,但因前先人大都葬在那些屬之粗頑塊石的煞地上, ... 於 books.google.com.tw -

#9.【有盼望的老年】偏鄉長輩及失能者照護服務 - 畢嘉士基金會

回顧歷年人口數顯示,因青壯年人口外移及生育率低,屏東縣已長達16年人口負成長。 資料顯示屏東縣內需要長期照顧的失能老人、身心障礙者、失智症老人,總計高達5萬人。 於 bjorgaas.org.tw -

#10.[新聞] 連續第18年人口減少屏東人口上半年又

若與去年12月底的人口數相比,今年上半年屏東縣人口共減少3395人, ... 6 F →milk7054: 1997年剛好是亞洲金融風暴,又正值產業外移中國東南亞 07/07 17:15. 於 ptthito.com -

#11.亮點案例- 屏東縣在地產業創生機構聯盟- 育成加速卓越服務網

屏東 在地型創育機構理應要扮演至少3個以上的多元角色:(1)微型企業的創業推手-屏東因長期南北發展失衡、產業單一化,導致青壯人口外移,許多屏東兒女儘管 ... 於 incubator.moeasmea.gov.tw -

#12.高鐵延伸屏東與人口外流問題(何義成) - 台灣醒報

交通助人口外移. 然而,對這種「別人有,所以我也要有」的粗糙民粹思維,筆者不以為然。若屏東縣長和在地民意樂觀地認為把高鐵拉到屏東設站就能繁榮 ... 於 anntw.com -

#13.屏東二胎找代書貸安全嗎?多久可以辦好?我的屏東房屋可以貸 ...

由於年輕人口外移,對老人來說,透天厝反而造成生活不便。 ... 屏東二胎貸款,除了房地鑑價之外,也會審核借款人信用條件及還款能力。而民間房屋二胎的核貸依據,則 ... 於 banks.com.tw -

#14.高鐵南延屏東恐加速偏鄉人口外流 - 天天要聞

高鐵南延屏東恐加速偏鄉人口外流. 高鐵延伸四案。(鐵道局提供). 行政院長蘇貞昌昨至屏東視察,宣佈高鐵確定將延伸屏 ... 於 www.bg3.co -

#15.社區通各社區網站-屏東縣里港鄉永春社區

然而因年輕人口外移, 人力與經費方面均面臨不足之窘境. 未來發展願景與工作目標:, 未來希冀以社福與教育為重要工作, 例如老人福利服務: 成立老人關懷據點辦理日間托老 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#16.[新聞] 屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲! - 看板home-sale

屏東 縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外: 移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。但是,屏東 ... 於 www.ptt.cc -

#17.不忘祖宗言?」 ——以屏東縣滿州鄉的客家人為例

文獻上所記載的屏東滿州鄉,多以客家人為主要聚落族群。從1928 年(昭. 和3 年)《台灣在籍漢民族鄉貫別 ... 或是人口外移嚴重,再遷回來滿州定居的人口便以鶴佬話為主. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#18.南科屏東園區籌備辦公室揭牌蘇揆:推動各項重大建設 ... - 行政院

蘇院長表示,屏東擁有好山、好水、好人才,但幾十年來人才不斷外流,人口也一直減少。他擔任屏東縣長時,屏東人口約90萬人,現在僅剩80萬3千人左右, ... 於 www.ey.gov.tw -

#19.乘載東港過去與未來的美麗密碼:東港DNA - 國家發展委員會

之下,鄉村地區面臨產業外移、人口老化及生 ... 及如何深化在地文化精神,使人口及產業回流. 之行動勢在必行。 ... 本島「屏東縣東港鎮」,以及離島「金門縣」. 於 ws.ndc.gov.tw -

#20.Pingtung population fall 13 years in a row 屏東縣人口連續13年 ...

屏東 縣人口直直落,創下連續十三年負成長的紀錄。 Photo: Hou Cheng-hsu, ... 不只嬰兒出生率低於全國平均值,人口也持續外移,造成總人口一路下探。 於 www.taipeitimes.com -

#21.海關公告屏東加工出口區區內事業報單之收單關別應以BQ申報

政府為促進屏東地區產業結構轉型及經濟發展,減緩人口外移,於91年4月16日正式成立經濟部加工出口區管理處屏東分處。又為配合通關自動化作業需要,財政部高雄關稅局 ... 於 www.customs.gov.tw -

#22.屏東農業百年史及淺談水資源》〈屏東農業發展的歷史舞台〉

首先是屏東的氣候是屬於熱帶季風型氣候,水文豐富、地形多元,是農業發展蓬勃的原因。屏東縣的人口結構在近幾年雖然青壯年人口外移嚴重,但也因為出現許多跨國婚姻, ... 於 southland.culture.tw -

#23.原住民部落長期照顧居家服務之探討-以屏東縣原鄉為例

屏東 縣原住民鄉社會更由於青壯年人口外移、交通不便及醫療資源缺乏, ... 本研究選擇全國山地鄉最多的屏東縣為研究場域,探討十年長照政策於原鄉地區推行居家服務之 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#24.讓人口數據說話— 看城鄉人口失衡 - 科技政策觀點

都市化的過程造成了區域人口失衡,這是追求經濟發展必經之路。 ... 縣、南投縣的社會人口減少最嚴重,人口外移比率最高;嘉義縣、屏東縣、台東縣、雲 ... 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#25.元

臺灣漁業非常發達,許多國外高級餐廳中的食材都來自臺灣,如日本饕客喜愛的石斑魚,就是來自臺灣的屏東、 ... 高外來人口移入率(D)降低都市人口外移比率。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#26.096 國土規劃總顧問案--南部都會區域計畫part1 - 內政部營建署 ...

坦廣闊之平原地形,山坡地主要分布於高雄縣、屏東縣及嘉義縣山區,都會 ... (六)製造業外移解構了的傳統產業群聚,南部區域特別嚴重,化學材料、石. 於 www.tcd.gov.tw -

#27.由屏東縣里港「雙慈宮」珍藏的兩塊石碑論里港的開發

屏東 縣里港鄉的里港,舊地名為「阿里港」,日據大正九(一九二O)年臺灣總督府整編 ... 期,過剩的人口還有六堆外圍的「番地」可外移,以舒解當地人口的壓力,對當地所造成的 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#28.聚落

數量, 人口、住屋數量較少, 人口、住屋數量較多 ... 影響因素及實例, 1、治安不好→屏東縣的萬巒、內埔 ... a、就業機會少→壯年人口外移嚴重。 b、人口高齡化或幼齡 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#29.【高屏篇】高鐵來了,青壯年更北漂 500億南延屏東 - 報導者

「但對於高雄來說,過去出差需要過夜,現在可以當天來回,但每天通勤到台北需要花超過一個小時又太遠,導致人口外移,只有休假日才回高雄探親,這是都是 ... 於 www.twreporter.org -

#30.行政院客家委員會補助大學校院發展客家學術機構97 年度成果 ...

都是屏東縣內埔鄉推動客家文化與觀光產業振興必須面臨的重要議題。在. 國外,地理資訊系統已被廣泛地 ... 散居的型態,而年輕一輩生產人口外移,更是導致人口減少。 於 www.hakka.gov.tw -

#31.各縣市投資環境_屏東縣 - Invest in Taiwan

面積, 277,560公頃(非都市土地261,045公頃、都市計畫土地16,515公頃). 產業園區, 已開發 (產業用地), 屏東工業區(101.39公頃)、內埔工業區(74.31公頃)、屏南工業 ... 於 investtaiwan.nat.gov.tw -

#32.投稿類別:史地類篇名: 屏東人口流失問題作者

這幾年屏東人口逐漸的流失,從91 年的90 多萬人口到至今的人口只剩84.7 萬 ... 業機會減少等等,而導致人口外移種種原因,所以為了讓屏東人口不再減少、反而增加,我. 於 www.shs.edu.tw -

#33.人口遷徙大解密,臺灣人口重心的十年挑戰! | RiChi - 瑞竣科技

少子化再加上都會區磁吸效應,導致南投縣青壯人口外流與人口老化問題逐年加重,特別是南投縣的水里鄉,兩時期間人口重心往東南方移動,重心位置則由中央村 ... 於 www.richitech.com.tw -

#34.外來資金炒作?屏東人口流失嚴重...買賣移轉棟數竟創15年新高

而弔詭的是,屏東縣房價續漲,但屏東縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外移之下,每年人口流失嚴重,人口已 ... 於 news.housefun.com.tw -

#35.南面王的想望:職棒第六隊還沒來,先來城市隊第六隊? - 中職

標籤:屏東棒球場, 職棒城市隊, 屏東, 潘孟安, 職棒第六隊, 中華職棒. ... 我也想不懂到底是多不夠用,屏東人口外移早就不是新聞,連續18年人口減少, ... 於 www.sportsv.net -

#36.移民署攜手屏東縣府齊聚勝利星村熱情歡慶移民節 - 今周刊

12月18日是國際移民日,也是我國的移民節,內政部移民署今年與屏東縣政府 ... 上午邀請外縣市新住民家庭及移工參觀屏東縣民公園及總圖等人氣景點, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#38.社區健康照顧 - 介惠社會福利慈善基金會

屏東 泰武吾拉魯滋長者健康照顧站(102年~108年) ... 北的地區,擁有豐富的自然景觀與著名的旅遊景點,每到假日人潮車潮湧現,但也是人口老化及青壯人口外移嚴重的區域。 於 jhf.eoffering.org.tw -

#39.屏東縣屏東市生育獎勵金補助自治條例

第一條. 屏東縣屏東市(以下簡稱本市),為減緩人口外移,鼓勵提高本市市民生育意願,提升生育率,厚. 植本市長期發展潛力,落實推展幼兒福利工作,使本市少子化現象趨 ... 於 www.west.taichung.gov.tw -

#40.屏東縣高齡友善城市申請單位 - 衛生福利部國民健康署

截至2016 年6 月底,屏東縣65 歲以上老年人口占總人口比率 ... 外移,老人人口數不斷攀升,老人照護將是該鄉刻不容緩、亟需解決. 之問題。因此提送衛福部籌設護理之家 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#41.台北人口外移嚴重當鋪七年零成長恐成「絕版品」 @ 屏東借錢

人口外移 也直接影響當舖市場,依當舖法規定,城市人口每增加約兩到三萬人,就可領牌開設一家當舖,但台北市從2014年至今,已經有七年當舖牌照數凍結在287張,北市當舖 ... 於 yuenfong5413.pixnet.net -

#42.109 年人口及住宅普查初步統計結果提要分析

10.9%,均低於全國平均,屏東縣增2.3 萬宅或8.5%,增幅略高於前次之7.7%,. 嘉義縣因人口持續外移與嘉義市因腹地有限,增量及增幅均明顯縮減。 圖36 近10 年南部縣市住宅 ... 於 www.stat.gov.tw -

#43.「臺鐵高雄-屏東潮州捷運化計畫」 (屏北鐵路高架化工程)

本工程全長3.4公里,包含雙軌電化高架橋及屏東高架車站 ... 以致人口外移,屏東民用機場都已經停用了,就是一. 個明證。認為蓋一個超大而不實用的高架 ... 於 www.rb.gov.tw -

#44.城鄉差距究竟有多大?臺灣鄉鎮的8 大殘酷現實

人口 由鄉村往都市集中的過程稱為「都市化」,各國因地理及人口條件 ... 其後是雲林縣、嘉義市、花蓮縣、南投縣、宜蘭縣及屏東縣,都在20% 以上。 於 npost.tw -

#45.人口保衛戰! 屏東新埤人口一度跌破萬人 - Tvbs新聞

因為少子化幼兒園關門大吉,大門都是灰塵跟蜘蛛絲,其實新埤鄉整體人口老化、外移的狀況很明顯,人口數一度跌破萬人大關,剩下9千多人,年底地方選舉的鄉 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#46.人口持續下滑屏東縣議員席次未來恐減12席 - 新頭殼Newtalk

屏東 縣受少子化、人口外流影響,全縣人口數持續下滑,根據屏東縣政府民政局數據指出,去年(2020年)一整年屏東縣人口數從年初的81萬8493人減少至年底 ... 於 newtalk.tw -

#47.主席(陳委員雪生代):謝謝趙正宇委員。下一位請蘇震清委員 ...

我要問一下部長,部長,現在每天從屏東到高雄的出入人口超過20 萬人次及車次,人口外移這麼嚴重,我們屏東從三席立委變成兩席了,人口越來越少,部長,我們的交通到底 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#48.高雄市議會舉辦「檢視高雄市人口外移問題」公聽會會議紀錄

舉例來講屏東縣. 政府更焦慮,他們非常焦慮,因為沒有一個主政者是希望被報導說,. 在我主政下的這個鄉鎮或城市,人口是一直減少的。所以每一個人都. 在深化這些東西,我想 ... 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#49.屏東縣 - 勞動統計查詢網

外籍工作者. 連結歷史資料, 110年10月底, 110年11月底, 110年12月底, 111年1月底, 111年2月底, 111年3月底. 產業及社福移工人數按產業分, 14,982, 14,818, 14,630 ... 於 statfy.mol.gov.tw -

#50.國境之南的屏東,如何在人口外流下重建「魚米之鄉」?

進行式的人口老化與外流,城鄉差距的挑戰. 當然,屏東縣同許多南佈線市面臨相似的挑戰,擁有全國第五大的土地面積,卻也面臨著 ... 於 www.thenewslens.com -

#51.縣政統計通報

屏東 縣. 10.93. 73.25. 15.83. 42.71. 16. 臺東縣 ... 較93 年底減少34,304 人(或2.61%),主要原因係人口外移。 影響人口變動主要因素有二,其一為人口本身之自然增 ... 於 accounting.chcg.gov.tw -

#52.屏東縣人口2021的情報與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT

根據屏東縣政府民政處最新統計,全縣人口目前共80萬8631人,因人口老化及年輕人外移,每年約以6000至8000人的數量逐年流失,最快明年就將觸碰80萬關卡;以 . 於 money.mediatagtw.com -

#53.客庄生活影像故事5-顯影六堆.李秀雲 - 第 220 頁 - Google 圖書結果

顯影六堆李秀雲隔壁鄰舍 1964-70 屏東來義裡是沒有牛隻的,光復後因為遷村較接近平地, ... 然而接下來,在腳踏車、摩托車、汽車快速進入部落,青壯人口外移的社會潮流下, ... 於 books.google.com.tw -

#54.高雄市人口外流拉警報年輕人該返鄉了 - 信傳媒

我想點出的是,年輕人口外流問題絕不會只有高雄才發生,嘉義縣、屏東縣、 ... 吸引青年返鄉的最大優勢之一,是改善過去青年外移導致的平均人口年齡偏 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#55.你的家鄉會消失嗎? 遠見雜誌

根據統計,左鎮是全臺灣2017年粗死亡率最高的鄉鎮區,但出生率卻僅有2.84%,2017年有93位長輩過世,但新生嬰兒只有14個。2018年出生更少,12個。加上人口外移嚴重, ... 於 event.gvm.com.tw -

#56.學員設計遊戲,扭轉屏東在地社會議題! | PeoPo 公民新聞

2018年暑假,玩轉學校與屏東泰美教育基金會舉辦「玩轉319城鄉共學營」, ... 東在地的中小學生聚在一起,扮演遊戲設計團隊,將人口老化、青年人口外移 ... 於 www.peopo.org -

#57.人口老化嚴重全台「最老」縣市在嘉義!

人口 老化的狀況,不但年輕. ... 邱俊榮說:「年輕人外移的地方扶老比就會高,怎麼樣的地方年輕人會外移,第一個當然就是偏 ... 屏東各鄉鎮祭高額獎金. 於 news.cts.com.tw -

#58.地方創生實例分享 - 花蓮縣政府

示範計畫,以「設計」為工具,達到地方創生能量的引發,並選定屏東東 ... 屏東縣東港鎮有豐富的海洋文化, ... 壯圍面臨漁村青壯年人口外移、漁. 於 ws.hl.gov.tw -

#59.今年以來屏東縣人口減少逾5000人 - 自由時報

〔記者侯承旭/屏東報導〕屏東縣人口十餘年來持續負成長,今年以來又減少逾5000人,減少速度有加快趨勢。 根據屏東縣政府統計,今年8月底屏東縣人口數 ... 於 news.ltn.com.tw -

#60.11縣市連五年人口減少暗黑房市將來到?

高齡少子化趨勢難阻,國發會推估,我國將在2022年進入人口負成長。 ... 絡;相反的,人口減少,區域買氣也會跟著減弱,人口長期外移減少的偏鄉縣市, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#61.南投縣統計通報

示本縣人口外流情形較嚴重。 ... 本縣人口受人口外移影響,係呈現逐年遞減趨勢,109 年遷出人 ... 臺北市(-16.25‰)及屏東縣(-8.00‰),而人口呈現正成長(即人口總增. 於 www.nantou.gov.tw -

#62.屏東縣地方創生概況 - 中山大學社會實踐與發展研究中心

為解決人口外移嚴重等問題,屏東縣政府由研考處與各鄉鎮公所共同合力推動地方創生,以推動跨鄉鎮聯合提案「智屏優農」、「屏東可可. 於 engage.nsysu.edu.tw -

#63.混合與緩衝:屏東佳冬石光見聚落的族群與文化——郭澤寬

郭澤寬(台灣文化學系教授) 一、屏南地區沿海聚落的族群我家在屏東新園烏龍舊地名叫 ... 這兩座夥房人口似乎已外移,無人居住,也無從訪問是否與我母系親族有無關係。 於 journal.ndhu.edu.tw -

#64.園區簡介 - 經濟部加工出口區管理處屏東分處

設立的目的是為了平衡工業發展,增加就業機會,緩和中部地區人口外移。臺中加工出口區原為台糖公司潭子糖廠舊址,及部分民有土地,於民國60年3月建設完成。 於 www.epza.gov.tw -

#65.屏東縣屏東市蔬菜產銷班第13班(農委會)

屏東 縣屏東市蔬菜產銷班第13 班又稱歸來班,主攻在地農產牛蒡,研發許多牛蒡食品,將 ... 近十多年來,由於人口外移,歸來地區牛蒡產業的榮景不在,一群志同道合的返鄉 ... 於 www.coa.gov.tw -

#66.Re: [新聞] 屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲!

屏東 縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外: 移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。 於 moptt.tw -

#67.屏東縣政府社會( 家庭) 福利服務中心的服務轉型經驗 - 衛生福利部

屏東 縣受到臺灣人口變遷與家庭結構. 改變,亦出現出生率下降、人口老化快速、 ... 如何即早即時挹注外在社會福利體系 ... 福利服務中心設置,受到屏東縣施政理念. 於 www.mohw.gov.tw -

#68.五都磁吸效應基隆、屏東人口負成長外流嚴重 - 蔣小姐房屋

五都磁吸效應基屏人口外流超嚴重,鄰近五都的縣市人口外流日益嚴重,根據內政部統計,基隆市、屏東縣的人口負成長居各. 於 key88.net -

#69.最新消息-恆警扶老助弱,發揮人飢己飢、人溺己溺精神 - 屏東縣 ...

屏東 縣政府警察局恆春分局滿州分駐所警員潘誌鎔、警員馬廣庭平日熱心為民服務, ... 恆春滿州地區位於山區,地處偏鄉,轄內青壯年人口外移嚴重,居民大都是為高齡的獨 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#70.屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲!潮州預售上看2字頭

屏東 縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。但是,屏東 ... 於 news.houseprice.tw -

#71.外來資金炒作?屏東人口流失嚴重...買賣移轉棟數竟創15年新高

好房網News記者林和謙/屏東報導除了資金、收入,人口紅利是支撐房市的重要 ... 北部與大都會的房價高漲及土地成本高,造成資金外移,確實有投資資金 ... 於 news.pchome.com.tw -

#72.屏東縣民去年減少八千餘人

【本報記者陳明道屏東報導】屏東縣三十三鄉鎮市人口跌跌不休,去年屏東縣民又減少八千二百餘人,創下二十年人口新低紀錄。為減緩人口衰退速度, ... 於 allnews.tw -

#73.屏東縣- 维基百科,自由的百科全书

屏東 縣(臺灣話: Pîn-tong-koān;六堆客語:Pin ˇ dung ˊ ian;馬卡道語:Akauw;排灣語:Qakaw), ... 立法機關:屏東縣議會). • 縣長, 潘孟安(屏東縣縣長列表). 面积. • 总计, 2,775.6003 平方公里(1,071.6653 平方英里). 面积排名, 第5位. 人口(2022年3月). 於 zh.m.wikipedia.org -

#74.探討鄉村地區人口老化問題

鄉村地區是許多人的「根」,然而現今卻因人口外移而產生社會結構改變 ... C. 基隆、桃園、新竹、苗栗、南投、彰化、斗六、嘉義、新營、屏東、台東、. 於 lib.cysh.cy.edu.tw -

#75.屏東原鄉人口穩定成長創歷年新高

事實上,為了搶救人口驟減問題,屏東三十三個鄉鎮,紛紛祭出生育補助。此外,恆春鎮、九如鄉還推出結婚補助金,藉此挽救人口外流和生育力下滑危機, ... 於 www.mdnkids.com -

#76.屏縣投資3支箭議員:要有誘因 - 聯合報

屏東 縣長潘孟安昨到縣議會施政報告,潘表示面對人口外移、少子化與高齡化衝擊,縣府射出投資3支箭,清查工業區開發閒置土地積極... 於 udn.com -

#77.屏東縣人口屏東縣人口 - Ropux

屏東 縣人口6年來累計淨外流逾2萬人- 2020春節專區屏東縣政府也警覺人口外流的嚴重性,已積極招商投資,為屏東創造更多就業機會,今年下半年就會看到成果。同期間人口淨 ... 於 www.bloccastll.co -

#78.今年第一季屏東人口減少逾2千人 - 路名資料庫

〔記者侯承旭/屏東報導〕屏東縣人口已經持續減少19年,今年第一季人口又減少2209人。 根據屏東縣政府民政處統計,今年3月底屏東縣人口為 ... 於 road.iwiki.tw -

#79.屏東人口連降20年縣議會明年恐減12席

根據屏東縣政府民政處最新統計,全縣人口目前共80萬8631人,因人口老化及年輕人外移,每年約以6000至8000人的數量逐年流失,最快明年就將觸碰80萬 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.屏東人口連降20年縣議會明年恐減12席 - 奇摩新聞

根據屏東縣政府民政處最新統計,全縣人口目前共80萬8631人,因人口老化及年輕人外移,每年約以6000至8000人的數量逐年流失,最快明年就將觸碰80萬 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#81.移民署攜手屏東縣府齊聚勝利星村熱情歡慶移民節

其中獲得頒獎肯定的越南籍移工蘇文學,具有英國耐火泥安裝證照及我國堆高機技術士執照,協助位於屏東的公司爭取國外訂單及多項國家級獎項,是許多新進同鄉 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#82.屏東市人口外移的主因 - Mobile01

看了57台精闢的解說,終於知道鳳山人口大增1.5萬人,屏東市人口外移的原因就是鳳山房價在讓利,屏東市還是不跌,難怪很多人都跑去住鳳山了。 於 www.mobile01.com -

#83.屏東少子化嚴重上半年死亡為出生數2倍

屏東 縣民政處副處長楊新發表示,「不外乎就是說,人口的外移,大部分都是以年輕人為主。年輕人為主的話,就會造成說,在外面結婚生子的都到… 於 news.pts.org.tw -

#84.屏東縣人口統計- 民政處

類別 標題 點閱率 單位 屏東縣人口統計資料 111年4月屏東縣人口統計表 912 民政處 屏東縣人口統計資料 111年3月屏東縣人口統計表 2092 民政處 屏東縣人口統計資料 111年2月屏東縣人口統計表 1940 民政處 於 www.pthg.gov.tw -

#85.收費式居家服務在原住民鄉可行性初探

顧功能亦面臨考驗,年輕人口的外移,使. 得傳統由家庭成員負擔照顧老人的家庭功. 能式微,留在原鄉的老人照顧問題於是產. 生。本會在屏東縣原鄉地區已服務10 年的. 於 www.sfaa.gov.tw -

#86.縣市國土計畫 - 環境資訊中心

【縣市國土過關】彰化縣:都市群鎖住人口外流千頃農地開發引反彈 ... 【縣市國土過關】屏東縣:宜維護農地掛零遭駁縣府:盼務實處理魚塭用地. 於 e-info.org.tw -

#87.人口外流 - 風傳媒

... 到風景如畫的鄉間生活,還能爽拿85萬!義大利南部小鎮「聘請」移民刺激人口成長2019-09-13 13:00:01. ... 屏東縣人口連14年縮水、今年再少3300人下屆立委將砍1席. 於 www.storm.mg -

#88.潘孟安帶頭推「屏東八美」 民眾滿意觀光旅遊但憂心就業 - 菱傳媒

根據主席計總處的調查,屏東縣家戶可支配所得以及勞工平均工資長期落在後段班,因為低薪問題,致人口嚴重外移,從1997年的高峰91.3萬人,20年來逐步 ... 於 rwnews.tw -

#89.兒童社區據點 - 屏東基督教勝利之家

目前4個社區服務據點的服務範圍涵蓋了整個屏東縣屏北區的十個鄉鎮。 家庭因素. 近年因青壯年人口外移,屏東偏鄉普遍有隔代教養的問題,而祖父母可能較無早療相關的認知。 於 www.vhome.org.tw -

#90.屏東連續19年人口負成長去年全縣人口再減6526人! - 四季線上

台灣少子化的情況愈來愈嚴重,屏東縣政府最新統計,去年全縣人口又 ... 措施,但從數字上看來似乎效果不大,如何扭轉人口減少和外移,縣府傷透腦筋。 於 www.4gtv.tv -

#91.減緩人口跌破20萬人屏市3月起將發萬元生育津貼 - 屏東小鎮資訊

屏東 市人口數位於20萬邊緣,為減緩人口外移,提高生育意願,屏東市公所決定從3月1日起發放生育津貼,第1胎1萬元、第2胎1萬5000元、第3胎2萬元,但 ... 於 news.tw789.net -

#92.扭轉屏東偏鄉困境生態保育與社區觀光創造永續生機 - 食力

而進入山林村落,也需考量部落生態、文化資產,如何在既有的天然資源下,與族人「共同」運用推廣,也要喚起年輕族人對原鄉的認同,創造產業機會,讓外移的 ... 於 www.foodnext.net -

#93.〈房產〉遷入不敵遷出去年全台六都人口數全面負成長 - 鉅亨

而南二都的高雄,長期以來即有人口外移問題,也是六都中社會增加人口負成長的常客,台南是則近兩年開始出現明顯的出走潮,由該兩都的反例可以看出, ... 於 news.cnyes.com -

#94.Re: [新聞] 屏東「人口連20年下降」房價卻直直漲! - PTT評價

: 屏東縣政府民政處統計,全縣人口目前約80萬人出頭,但在少子化、人口老化、青壯年外: 移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續近20年都下降。 於 ptt.reviews -

#95.屏東縣主力產業發展回顧與區位規劃

人口 84.8 萬人,2010~2014 年人口減少2.9%,與嘉義縣屬南部減少最大地區,少子化. 外,人口外移嚴重。就業人口40.3 萬,農、工、服務業分占15%、31%、54%。2014 年失業. 率 ... 於 www.mirdc.org.tw -

#96.外來資金炒作?屏東人口流失嚴重...買賣移轉棟數竟創15年新高

好房網News記者林和謙/屏東報導除了資金、收入,人口紅利是支撐房市的 ... 但在少子化、人口老化、青壯年外移之下,每年人口流失嚴重,人口已連續 ... 於 news.sina.com.tw -

#97.屏東連續19年人口負成長去年全縣人口再減6526人! - 民視

出生率年年下滑,導致人口始終負成長,屏東縣政府統計,全縣人口數在..... ... 但從數字上看來似乎效果不大,如何扭轉人口減少和外移,縣府傷透腦筋。 於 www.ftvnews.com.tw -

#98.「生」不如「死」的時代七成人口住六都,地方快沒人怎麼辦?

生育率負成長+人口外流》地方鄉鎮就快要沒有人了 ... 屏東早已站在「生不如死」的懸崖邊上,每年生育數不到5000人,死亡數卻超過8000人、遷出數2000 ... 於 www.cw.com.tw