台灣傳統技藝失傳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王薀老師寫的 楞嚴經蠡測【第肆冊】 和徐玉富,徐苑菁的 臺灣天然漆百年史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站呼喚記憶的童年小吃,尋找印象的傳統技藝:發現在台灣的感動 ...也說明:呼喚記憶裡的童年小吃‧尋找印象中的傳統技藝,一起讓美好事物不寂寞‧發現在台灣的感動故事,隱藏在你內心深處的童年美味,最動人的隱身在最不起眼的 ...

這兩本書分別來自善聞文化創意有限公司 和世界客家出版社所出版 。

國立臺灣藝術大學 中國音樂學系 林昱廷所指導 王子齊的 臺灣廣東醒獅鼓點探討—以《百粵雄風》為例 (2021),提出台灣傳統技藝失傳關鍵因素是什麼,來自於廣東獅鼓、西洋記譜法、百粵雄風、張遠榮。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 錢善華所指導 孫沛珊的 鄒族鼻笛音樂研究 (2021),提出因為有 鄒族、鼻笛、臺灣博物館典藏文物的重點而找出了 台灣傳統技藝失傳的解答。

最後網站[問卦] 沒人擔心台灣學徒制的技術未來失傳嗎! - Gossiping板則補充:台灣 一堆學徒制的工作以前還招得到學徒可以傳承老師傅的技術但現在年輕人 ... 推z0953781935: 木工水電之類的高職都有開吧,傳統技藝就自然淘汰啊8F ...

楞嚴經蠡測【第肆冊】

為了解決台灣傳統技藝失傳 的問題,作者王薀老師 這樣論述:

《楞嚴經》要旨宏深,歷代經由諸位大師的註釋,方為後人能略窺一二。圓瑛大師當年在著作《楞嚴經講義》時漚心瀝血,忘卻身心,只要是經文之中稍有疑義或奧理不解,便會把這些問題用書籤書寫其上,貼在書齋的壁面上,接著滌心靜慮,靜坐多時反覆敲測參研,直到發明為止,才會把書籤撕扯,整整用了八年的時間,才把經文中高古難解之處盡釋。 經中二十五位菩薩在佛前各自陳述成道的法門和因緣,對一些閱讀《楞嚴》初機的學人,如要入得圓通大定,是很重要的參考。為何佛要集結了二十五個修持各種法門獲得解脫的菩薩,各自發表個人的成就歷程?如果仔細研究,就會了解這二十五個成就的例子也代表佛陀要進一步引

導弟子們從道理上的理悟,更進一步要從六根門頭上去實際用功,因此這二十五種圓通法門,也象徵著法門無量隨著各類根基不同,只要方法得當都可以獲得解脫。 在整個二十五聖者所發表的成就法門中,對於娑婆世界的眾生而言,觀世音菩薩的耳根圓通法門,是最基本而且最普遍的。下手初修,耳根不要受到外境任何六塵中的干擾,也不要隨著他去追尋,一但追尋就變成緣音外止,如此一來自己的心緒,就會隨著音聲受牽引,這就不是收攝耳根,反而變成出流,六根一但受外境所干擾,便會進入輪迴.......。 這是觀世音菩薩親自說明是如何的從聞、思、修進入三昧正定的方法。本書就《楞嚴經》中取其要處,詳

細縷述觀音耳根圓通法門之精要,如能由能聞的根性思維般若智去觀察,如此二六時中反覆不斷的去熏習修持,最後終能進入甚深三昧之中,下手初修之人須細心捧讀。 本書特色 ★ 本書講述《楞嚴經》中最適合現代人的觀世音菩薩耳根圓通法門,並蒐羅歷代祖師、大居士們與觀世音菩薩圓通章的相關軼事! ★ 書中以精采故事及實例,說明觀世音菩薩三十二應化身如何遍滿娑婆世界度化眾生的感人事蹟! ★ 提供最簡單易懂,便於現代人於日常生活中實行的方式,實踐楞嚴經及觀音耳根法門的精要!

台灣傳統技藝失傳進入發燒排行的影片

《腳踢轆轤詹國祥》

早期製陶師傅都以腳使力,使轆轤高速轉動,再拉坯成形,但電動拉坯機問世後,這項技藝幾乎失傳。製陶師傅詹國祥,8歲就學做陶,也學得腳踢轆轤這項功夫,為了將老祖先的智慧,傳承下去,週末假日他會去鶯歌陶瓷博物館表演這項傳統技藝,而他也上過韓國、印度等國家的節目。

全文閱讀:https://taiwantour.info/acura-trip3/

鶯歌美食.私房景點親子一日遊 https://taiwantour.info/acura-trip/

~~~~~~~~~~~~~~~~~

#歡迎按讚分享蒐集旅遊夢想清單

加入Line@生活圈,以後直接通知

https://line.me/R/ti/p/%40ooj4743j

歡迎訂閱youtube:https://goo.gl/Meoj6w

臺灣廣東醒獅鼓點探討—以《百粵雄風》為例

為了解決台灣傳統技藝失傳 的問題,作者王子齊 這樣論述:

在中國古代的音樂中,節奏的紀錄其實並沒有被受到重視,常見的基本記譜法共有兩種,為「符號式記譜法」與「工尺譜」,在其中演奏者只能從樂譜上獲得些許的提示性訊息,因為樂曲傳承多是以口傳心授的方式進行指導,音樂的內容只流傳在演奏者的腦海中,導致許多古譜的節奏曲式甚至是旋律,在現今的演奏中其實是有失傳的現象發生。筆者認為目前臺灣廣東醒獅團的傳承也存在著相同的問題,以文字譜的方式進行口傳心授的教導,在未經歷正統的獅鼓學習過程,是無法從文字譜的譜例中找到其完整的節奏與速度,每一個獅鼓段落的停頓點與快慢掌控,基本上都是依照舞獅者現場的狀況來決定,因此若能夠將獅鼓的鑼鼓點以西洋記譜法的方式詳細記錄,將會為獅鼓

文化帶來更精緻的篇章,使臺灣傳統文化走向國際,增加更多結合與創新的可能性。筆者將以鴻勝醒獅團團長張遠榮為主要訪談對象,透過正式和非正式的訪談過程索取第一手資料,來提供最直接的資訊進行研究與分析,並使用《百粵雄風》此首獅鼓作品為素材,將原本僅有鑼鼓經的文字譜轉譯為西洋五線譜,同時詳細記錄各個段落原始型態之速度、力度與特殊手法等資訊,並分析段落間所使用之獅鼓專屬鑼鼓點組合。

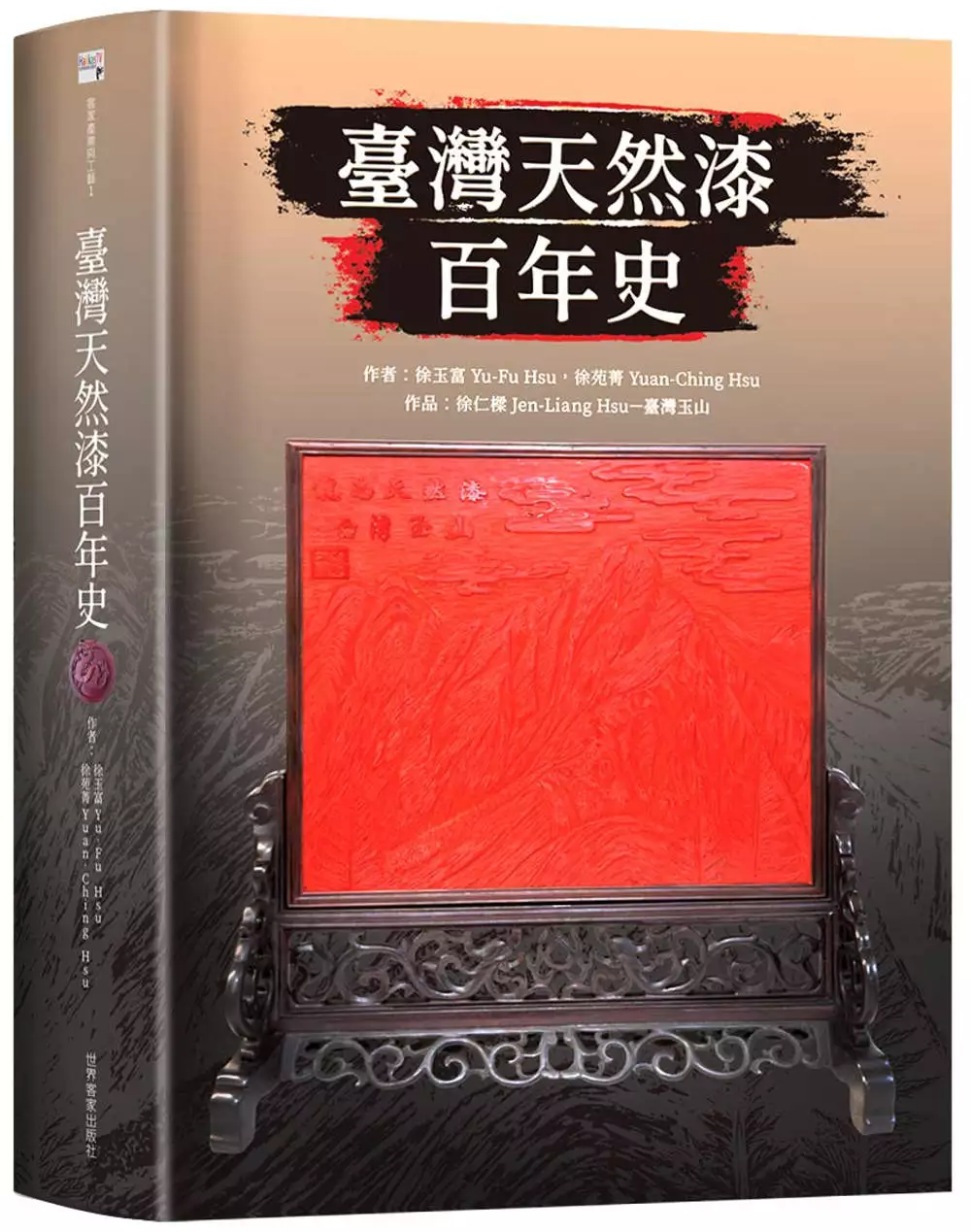

臺灣天然漆百年史

為了解決台灣傳統技藝失傳 的問題,作者徐玉富,徐苑菁 這樣論述:

「天然漆」日據時期曾為臺灣外銷創造產值,尤其曾大量外銷日本,南投是主要產地,客家人更是開墾天然漆特色產業的主力,曾創造了當時的繁盛與榮景。 時至今日,位於埔里當地的「龍南天然漆博物館」,仍保存當時天然漆的製作器具、相關文物和漆器藝術品,館長徐玉富先生與徐苑菁父女更共同出版了《臺灣天然漆百年史》一書,該書除了將「天然漆」在將臺灣的開發、種植、造林、製作和外銷歷史沿革與發展,做詳細敘述外,並對天然漆的特性,藝術創作,物件都做了詳實寫照,探索精采的百年臺灣天然漆藝術與文化必讀史資料。 該書對始自臺灣800多年前雅美(達悟)族漆拼板舟以來,天然漆樹及東臺原住民族、清

治時期漆產業(1683~1895年)、日治時期漆產業(1895~1945年)、臺灣煉漆廠、臺灣漆文化的推進;從清治時代的大稻埕漆產業與福爾摩沙台灣茶漆器茶箱風靡歐美、日治時代華麗精緻的臺灣火車漆工藝、臺灣最宏偉壯麗的漆藝、總統府舉辦盛大的臺灣博覽會展覽臺灣漆器、大正6年(1917)以來開創臺灣漆樹種植與天然漆產業史之新頁,「臺灣國產漆」外銷全世界,為臺灣創造了驚人龐大的經濟效益並深具客家特色與歷史文化價值,更對天然漆的主要成分及其作用,採漆故事與徐館長家族漆業發展史等做了全面性深入的探討,是一部臺灣史的百科全書。 「臺灣漆史」即「臺灣史」,「臺灣漆Taiwan Lacquer」全面深刻的

影響著每一位臺灣人,身為臺灣人的您,絕對不能錯過!

鄒族鼻笛音樂研究

為了解決台灣傳統技藝失傳 的問題,作者孫沛珊 這樣論述:

鼻笛,是臺灣原住民傳統樂器之一。在文獻記載中,使用鼻笛的族群有鄒族、排灣族、泰雅族、布農族、賽夏族、卑南族等,從清代至日治時期皆有文獻及照片說明鄒族使用鼻笛樂器,然而在戰後,記載鼻笛的資料日漸稀少,樂器的使用沒有被流傳下來,如今在族群中已找不到曾經看過鄒族傳統鼻笛的族人。 本文的研究方法以鄒族傳統樂器文獻記載為出發點,透過文獻探討、田野調查、人物探訪及實際操作,並調閱臺灣博物館中日治時期典藏的鄒族傳統鼻笛文物,向館內申請鄒族鼻笛(peingu no ngūcū )典藏品之入庫研究,進行鄒族鼻笛的典藏品測量形制規格,逐一詳細紀錄、分類形制,再進行實際吹奏部分,以書面文字與拍攝錄音錄影的方式,

讓傳統鼻笛的聲音能更清楚的記載,並作為鄒族鼻笛製作的指標。而後嘗試復刻出鄒族傳統鼻笛,以復刻鼻笛與新制鼻笛,研究兩者在吹奏傳統歌謠與新創鼻笛歌謠之差異,以達到傳統鼻笛與現代鼻笛相異的比較性,也希望透過這些研究,能夠進一步的探討探討社會功能及文化中象徵的含義,達到在社會變遷及傳統文化衝擊之下如何保有傳統鼻笛,把鄒族一度失傳的傳統樂器,再次紀錄並傳承下去。

想知道台灣傳統技藝失傳更多一定要看下面主題

台灣傳統技藝失傳的網路口碑排行榜

-

#1.再現逐漸失傳的傳統技藝!台灣自創腕錶品牌ZuWATCH 遇上 ...

這次ZuWATCH和台灣漆藝藝術家合作,當剛硬的精密工業品遇上手工漆藝之美,將漆料透過不同的漆藝手法,延伸出「漆藝系列」, ... 再現逐漸失傳的傳統技藝!台灣自創腕錶 ... 於 www.wowlavie.com -

#2.讓她成為全台第一位纏花技藝保存人——陳惠美的「春仔花 ...

早期的台灣,出嫁的新娘頭上必備艷紅欲滴的纏花,以示吉祥。 ... 玉阿嬤往生,陳惠美才幡然醒悟:如果不是阿嬤走之前把畢生功夫傳授下來,這項傳統技藝也將面臨失傳。 於 bankofculture.com -

#3.呼喚記憶的童年小吃,尋找印象的傳統技藝:發現在台灣的感動 ...

呼喚記憶裡的童年小吃‧尋找印象中的傳統技藝,一起讓美好事物不寂寞‧發現在台灣的感動故事,隱藏在你內心深處的童年美味,最動人的隱身在最不起眼的 ... 於 zi.media -

#4.[問卦] 沒人擔心台灣學徒制的技術未來失傳嗎! - Gossiping板

台灣 一堆學徒制的工作以前還招得到學徒可以傳承老師傅的技術但現在年輕人 ... 推z0953781935: 木工水電之類的高職都有開吧,傳統技藝就自然淘汰啊8F ... 於 disp.cc -

#5.傳統藝術將失傳老師傅盼傳承|即時新聞|台灣|on.cc東網

76歲的葉勇助專長以脫胎技法粧佛,從事這項藝術工作已達60年。目前國內登錄「粧佛」技藝保存者,只剩下3位,分別在雲林、彰化及台中。 於 hk.on.cc -

#6.不失傳的國立傳統藝術中心 - 生活妍影

『國立傳統藝術中心』是為了推動與保存台灣文化,其範圍涵蓋的有傳統的戲劇、建築、工藝、童玩、音樂、舞蹈、民俗雜技等類及開創傳統藝術良好的環境和人才培育的環境。 於 photoimager.pixnet.net -

#7.即將失傳的「螺鈿工藝」 結合藝文課程盼文化永續傳承 - ETtoday

「螺鈿工藝」因為製程耗時耗力,正面臨失傳的危機,新竹市文化局24日召開「新竹市無形文化資產」審議,決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產, ... 於 www.ettoday.net -

#8.原民文化連Discovery也瘋狂!失傳樂舞、刺繡技藝全球播映

原民會指出,《台灣部落寶藏2》以全新觀點記錄台灣原住民族文化,從傳統堅持的儀式軌跡中,傳遞先人豐厚的智慧與精神哲學。《台灣部落寶藏2》將於6月2日起 ... 於 newtalk.tw -

#9.你的家鄉有哪些快要失傳的傳統手工藝? - 劇多

可真正會傳統剃頭技藝的師父,卻沒幾個人了。再如,手工織布紡線,手工木匠,這些早就沒人會了。時代進步了,很多手工製作都被機器生產替代了。因此,一 ... 於 www.juduo.cc -

#10.國旅玩深度!國寶匠師領你入門沉浸傳統技藝之美 - 聯合報

... 尋找全台國寶級匠師,帶旅客實地參與刺繡、製墨、柴燒醬油等傳統技藝製作過程,成為「匠人的二把手」,既達到旅遊目的,也留住即將失傳的台灣文化。 於 vip.udn.com -

#11.傳承70年的傳統技藝.永安製鼓工藝社.一代匠人黃呈豐<預約 ...

彰濱工業區除了有美麗的彰濱夕照、蛤蜊兵營、白色海豚屋外, 還有在地相當知名的彰化線西景點, 傳承70餘年,即將失傳的台灣傳統工藝-中國鼓製作技藝 ... 於 ko310kmo.pixnet.net -

#12.神像化妝師漸失傳如何為傳統工藝注新血 - 民視新聞

這色彩繽紛,眼神犀利的神尊,都出自於她的手,不同於傳統工藝師傅,都是男性的印象, ... 神像化妝師漸失傳如何為傳統工藝注新血 ... 台灣齊心戰疫! 於 www.ftvnews.com.tw -

#13.大陸地區傳統工藝美術現況與傳承研究 - 國北教大教務處

得學術交流的機會,並研議未來台灣地區傳統工藝美術傳承之具體建議。本研究重. 要結論: ... 而淘汰,很少一部份保留下來,技藝面臨失傳或滅絕的境地。 於 academic.ntue.edu.tw -

#14.另類模範父親粧佛藝術工作者葉勇助 - 台灣好新聞

... 藝術工作60年現年78歲的葉勇助,除保留瀕臨失傳的脫胎造像傳統技藝,兩 ... 通過,登錄成為傳統藝術的保存者,是台中唯一的「粧佛」技術保存人。 於 www.taiwanhot.net -

#15.台灣有哪些即將消失或已經消失的古早味傳統產業?及已經失傳 ...

及已經失傳的傳統技藝?暨優質頻道推薦! ... 甚至有幾集介紹的都是已經快消失的單一產業單一到可能是台灣目前碩果僅存的唯一一家........最後一家. 於 www.pcdvd.com.tw -

#16.消逝的傳統民俗技藝傳承創新| 台灣傳統文化傳承 - 教育百科

台灣傳統 文化傳承,你想知道的解答。影音新聞文教生活2019-05-162019-05-17黃薇華3078Views0Commentsissue_22...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#17.1346 失傳的民俗技藝— 畫糖人郭永鑫:我愛畫糖僅次於老婆

「當時台灣經濟剛起飛,只要你肯做,一定有錢賺,但我那時候有危機意識,想說 ... 隨著時間的推移,畫糖技術已逐漸失傳,對於如何維持這項傳統技藝, ... 於 medium.com -

#18.農產品生產(加工)-傳統技藝-竹編失傳不只是少了門技藝

到了工業化的八0年代以後的台灣,價廉物美竹器越來越少見了,昂貴的日貨洋貨越來越多。就像滿嘴洋文的留學生一樣多,漢文化的一些好東西,例如,節儉,謙抑,逐漸被 ... 於 twagriculture.fandom.com -

#19.消逝的傳統民俗技藝傳承創新- Newsweek - 小世界周報

台灣 的傳統民俗技藝是多數長者們年輕時的美好回憶,其中捏麵人可以稱為經典 ... 逐年增強實力,為的就是希望能為這個快失傳的傳統技藝帶來新的氣象。 於 shuj.shu.edu.tw -

#20.已經失傳的技藝——古代每個女子的必備技能「女紅」 - 壹讀

女紅(gōng),亦作「女工」、「女功」,或稱「女事」,屬於中國民間藝術的一環,多指女子所做的針線活方面的工作。舉凡婦女以手工製作出的傳統技藝, ... 於 read01.com -

#21.對少數民族藝術文創的牽引- Rti 中央廣播電臺

在台灣也參加工作坊先學習唱法,今天在潮台灣節目中跟著尤文瀚一起去認識呼麥。 蒙古族古老歌唱法呼麥,曾在內蒙古草原流傳了數百年後,在百餘年前失傳了 ... 於 www.rti.org.tw -

#22.【台灣首席3D導演】老工匠技藝即將失傳3D竟也後繼無人

曲全立執導的《美力台灣3D》紀錄片以台灣為主題,內容兼及本地的自然景觀,也收錄幾位傳統工匠的故事。為時約90分鐘的素材來自曲全立過去十年來累積的 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#23.「台灣傳統技藝失傳」+3 - 藥師+

「台灣傳統技藝失傳」+3。傳承民俗技藝,新化區官辦的少年宋江陣成軍!新化區公所發起成立....陳玄茂十二年前發覺台灣傳統民俗技藝面臨失傳危機,他決定扛起傳承的擔. 於 pharmacistplus.com -

#24.台灣有哪些快要失傳的民俗技藝??? @ 資訊百貨

台灣 有哪些快要失傳的民俗技藝??? ... 服務首頁|服務說明|Yahoo!奇摩. ... [ 點此以瀏覽]還是有很多東西呀!像是葫蘆雕刻.草編.捏麵人.畫糖人.很多都是快失傳的技藝! ... 有介紹蠻 ... 於 rfv1014059.pixnet.net -

#25.2016/4/27 主旨: 莊玉珠議員---傳統技藝保存內容 - 台南市議會

針對本市「傳統技藝保存者」之認證,因其認證時程冗長程序繁瑣,導致許多 ... 過世而導致來不及認證,造成許多傳統藝術的技術與工藝技法因此而失傳。 於 www.tncc.gov.tw -

#26.2020第329期【遇見99%極光—加拿大黃刀鎮.台灣與綠光最近的距離】: 行遍天下1月號

找回失去技藝挑戰金氏紀錄如同許多傳統技藝的命運,竹篾燈籠也曾面臨失傳的危機。 ... 然而,隨著年長者逐漸凋零,年輕人不願接棒,鹿港僅餘一位詹涓老師傅會做,台灣幾乎 ... 於 books.google.com.tw -

#27.Selena:親子小旅行體驗老工藝跟著職人學珍稀手藝

假日可以帶著孩子們一起體驗傳統台灣工藝之美,在工業發展下,職人如何 ... 十分擔心斗笠編織會失傳,所以,笑著告訴我:「只要有人肯學,我就教他。 於 www.parenting.com.tw -

#28.發現民俗技藝之美作者: 李雅婷。國立宜蘭高商

統的文化、老祖先的智慧結晶漸漸失傳,身為台灣人的我們,不應該讓我們最初. 的文化就此流逝。 希望藉由這次的專題報告,了解現代人對傳統藝術的認知,以及討論如何傳. 於 www.shs.edu.tw -

#29.傳統工藝 - 臺中市文化資產處

文化資產保存法施行細則第十條本法第三條第二款第二目所定傳統工藝,包括裝飾、象徵、生活實用或其他以手工製作為主之傳統技藝,如編織、染作、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#30.找回失傳五十年的工藝:鄭至翔讓樹林「潭底蓆」起死回生

鄭至翔從零開始,探訪台灣各地,尋找編織潭底蓆的原料和器材, ... 一出樹林車站,觸目所及的是各式的小攤販;沿街的傳統市場傳來叫賣的聲音,裝滿 ... 於 www.thenewslens.com -

#31.尋湮沒在時代長河的百工 喀報

身在分工極細、物質文明高度發展的社會,現代人的一日所需,已不是百工即能達成的了;但也因為時代的車輪不停地轉動,不少早期台灣的傳統工藝正逐漸 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#32.快失傳的手藝急需傳人,盤點十大瀕臨失傳的技藝 - 爵士範

中國的手工藝經過歷史的沉澱和考驗,流傳至今的技藝慢慢退出了時代的舞臺,不過傳統文化是中國文化的一大組成部分,需要我們不斷傳承和發揚光大,讓這些 ... 於 www.jueshifan.com -

#33.台灣無形文化資產傳統藝術登錄現況(一)

傳統 藝術原本就存在於民眾的生活中,無論信仰、節慶均與傳統藝術相關聯,但隨著社會型態的轉變,在現代文明的衝擊下,傳統文化逐漸流失或瀕臨失傳,傳統藝術及技藝隨著時間 ... 於 www.folktw.com.tw -

#34.傳統技藝走過70年!耗時費工、環境惡臭手工製鼓師退休後將失傳

影音中心/吳靜宜報導早期廟會用的大鼓幾乎都是純牛皮製作,但因為製程耗時,又容易導致髒亂,尤其,真皮在陽光曝曬之下,刺鼻惡臭充滿整個環境, ... 於 www.4gtv.tv -

#35.新北在地職人展一窺傳統技藝- 華視新聞網

台灣 有許多隱身在巷弄間的老師傅,默默傳承的傳統手工技藝,像是藍染、製油、製茶等,這些快面臨失傳的技術... 於 news.cts.com.tw -

#36.【 第332期】視傳系翻轉台灣傳統技藝榮獲2021國際金點概念 ...

而針對神明衣炮製作工藝漸漸失傳,越來越少人了解神明衣袍文化與繡工圖像,若可以藉由創意轉化傳統技藝成為常民生活中可推廣的媒介,以淺顯有趣的教育傳播 ... 於 cutespaper.cute.edu.tw -

#37.翻轉台灣傳統技藝中國科大視傳系獲2021國際金點概念設計奬 ...

針對神明衣炮製作工藝漸漸失傳,越來越少人了解神明衣袍文化與繡工圖像,若可以藉由創意轉化傳統技藝成為常民生活中可推廣的媒介,以淺顯有趣的教育傳播 ... 於 news.sina.com.tw -

#38.2017台灣網界博覽會-錫雕簡報頁

錫器全盛時期,北港地區打錫店鋪比比皆是,隨著時代變遷,傳統錫雕手藝這項和生活關係緊密的民間工藝,漸漸被機械取代,傳統工藝技術逐漸失傳。儘管技巧早已是爐火純青的 ... 於 163.32.86.30 -

#39.傳統點心爆米香手藝怕失傳| 台灣英文新聞 - Taiwan News

「爆米香」是早期受歡迎的傳統點心,有業者認為「爆米香」具農村社會人文特色,不願這項傳統手藝失傳,希望將技藝延續下去。 於 www.taiwannews.com.tw -

#40.憂傳統技藝失傳師傅秀本領 - 台灣醒報

【台灣醒報記者陳正健綜合報導】「糕點業一天工作十幾個小時很正常,但現在年輕人大都不願意吃苦,我害怕傳統糕點製作技術失傳。」謝秀櫻師傅憂心地 ... 於 anntw.com -

#41.手工製榻榻米超過半世紀文總匠人魂二十集大成傳承開展

文總副會長江春男表示,台灣社會可以走到現在,都是靠著這些隱藏在百工百 ... 人,但非常歡迎大家來跟我學做榻榻米,讓這項傳統技藝能夠被保留下來。 於 www.gacc.org.tw -

#42.珍貴老技藝即將失傳!數十年雕琢始終用心,全台僅存手工「餅 ...

台灣 人吃餅的歷史源遠流長,而送餅的習俗更是華人社會沿襲千年的傳統。古代男女成親,男方要扛著大餅到女方家,數量越多自然是越有面子;現代社會,結婚、 ... 於 www.storm.mg -

#43.《雲林有影|神手映像攝影展》記錄台灣傳統工藝師群像與工藝 ...

在這個快速且誘惑眾多的大環境,他們一輩子只堅持做好一件事,這種慢思維更顯得難能可貴,卻面臨技藝失傳的危機。因此,有了《雲林有影|神手映像攝影 ... 於 www.gq.com.tw -

#44.FUN 大視野想向未來

有感於台灣傳統技藝失傳,團隊開始反思其背後的原因,包括技藝傳承耗時耗力、工業化產品蔚為主流、大眾消費文化變遷等等,聚焦問題於「如何改善傳統技藝沒落的危機? 於 www.visionfuture.org.tw -

#45.那些瀕臨失傳的傳統技藝從戲曲到工藝曾經的炫麗與燦爛 ...

目前可見最早傀儡戲在台灣的演出記錄在道光十五年,而實際自福建傳入的時間應該更早。台灣的傀儡戲大致可分為南、北兩個流派。南派傀儡屬泉州傀儡系統, ... 於 par.npac-ntch.org -

#46.紀錄台灣傳統工藝亞大獲文資創意季金獎 - 工商時報

有感於許多台灣傳統工藝技術都即將失傳,為帶領民眾認識更深層的台灣文化 ... 林駿騰說,台灣長期受到西方文化影響,許多民眾都忽略了最貼近日常生活 ... 於 m.ctee.com.tw -

#47.目前全台灣專職的餅模雕刻師只剩下鄭師傅一個人 - Facebook

和所有台灣即將面臨失傳危機的傳統技藝一樣,目前全台灣專職的餅模雕刻師只剩下鄭師傅一個人,機器雖然搶走了他很多生意,但他相信只要願意做,就一直可以做下去。 於 zh-cn.facebook.com -

#48.紀錄台灣傳統工藝亞大獲文資創意季金獎 - 中國時報

有感於許多台灣傳統工藝技術都即將失傳,為帶領民眾認識更深層的台灣文化特色,亞洲大學設計學院視覺傳達設計系學生楊文慶、康紹秦及林駿騰, ... 於 www.chinatimes.com -

#49.傳統技藝- 花蓮縣鳳林鎮公所

到台灣後,憑著對傳統音樂的愛好,自行摸索出月琴、胡琴、琵琶等多種樂器的製作 ... 技藝可能因此而失傳,因此希望社區能辦理手藝技能傳承活動來避免傳統技藝的失傳。 於 www.fonglin.gov.tw -

#50.失落的傳統工藝第584集- 台灣真善美 - LiTV

綜藝《台灣真善美》正版高畫質線上看。 ... 在弓弦上用力撥動,把棉花彈鬆,快要失傳的彈棉被,80歲的殷煌明堅持傳統製被的方法,一條保暖的棉被傳遞了半世紀的溫暖。 於 www.litv.tv -

#51.侯友宜體驗揉墨敲鑼傳統技藝努力推廣技藝傳承- 市政新聞

侯友宜第一站前往大有製墨廠,廠內空間不到10坪,生產出的墨條,延續台灣傳統手工製墨業的技藝。當家老師傅陳嘉德是國內碩果僅存的手工製墨行家之一, ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#52.Short film series puts spotlight on dedication to craft - 民視英語 ...

文化總會為了搶救台灣瀕臨失傳的傳統工藝,製作"匠人魂"系列影片,最新評選出第16位匠人,呂燕華,自行摸索幾近失傳的琺瑯工藝,以釉料代替畫筆,為 ... 於 englishnews.ftv.com.tw -

#53.消失的傳統文化有哪些– 台灣傳統文化介紹 - Hdkang

你的家鄉有哪些快要失傳的傳統手工藝? ... 漸漸消失的中國傳統技藝,來說說你知道的中國傳統技藝有哪些2018-02-06 由良知驛站發表于文化中華傳統文化,除了思想紙質 ... 於 www.hdkang.co -

#54.台灣阿嬤的「唸歌」專輯讓德國設計大獎都驚豔 - 報橘

13 歲就上街頭賣藝,守護台灣傳統藝術70 年——台灣阿嬤的「唸歌」專輯讓德國 ... 這是一項幾乎失傳的技藝,早期沒有電視機、收音機的時候,「唸歌仔」 ... 於 buzzorange.com -

#55.[新聞] 台灣傳統藝術人才高齡化老匠師日漸凋零 - PTT八卦政治

完整新聞內文: 台灣的傳藝人才高齡化,740位獲得傳統匠師資格的人,大部份都是 ... 培育傳統木作、以及泥瓦作匠師,希望能傳承,讓傳統工藝不要失傳。 於 pttgopolitics.com -

#56.我對民俗技藝的一些看法

基本上,民俗是藝術的根源,傳統藝術是文化的結晶,也是珍貴的人文資產。 七○年代,台灣社會急遽轉型,人民生活與價值觀念產生很大的改變,直接衝擊. 於 www2.thu.edu.tw -

#57.【台灣傳統工藝有哪些】資訊整理& 台灣傳統手工藝相關消息

台灣 傳統工藝有哪些,中華民國無形文化資產傳統藝術類- 维基百科,中華民國無形文化資產 ... 流傳於各族群與地方之傳統技藝與藝能,包括「傳統工藝美術」及「表演藝術」。 於 easylife.tw -

#58.Drifter 傳承革製手藝不失傳 - flyingV

特別是當顧客口中給予正面回饋時,「 Drifter 旅人」對皮革工藝的「執著」愈加強烈,對延續傳統技術也愈加渴望。 從台灣出發的品牌設計,加上絕對在地的工藝技術,「 ... 於 www.flyingv.cc -

#59.台灣傳統藝術之美 - 博客來

本書在眾多的傳統藝術中,選取三十餘種,分為六個主題來介紹,分別是:戲曲之美、音樂之美、建築工藝之美、民間工藝之美、舞蹈之美、陣頭技藝之美。每個主題先以一篇總論 ... 於 www.books.com.tw -

#60.紙也能做神像?失傳百年的技術被台灣工程師重建!

不論近年外來文化及科技如何影響我們的文化,台灣至今仍保存許多獨有的傳統技藝。苗栗縣因早期擁有大片森林而發展木雕工藝、南投縣因竹林遍佈而推動竹 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#61.台灣傳統工藝失傳 - Linben

有感於許多台灣傳統工藝技術都即將失傳,為帶領民眾認識更深層的台灣文化特色,亞洲大學設計學院視覺傳達設計系學生楊文慶、康紹秦及林駿騰,利用課堂創作作品「工 ... 於 www.linbenbb.co -

#62.彰化鹿港尋訪5大古老手工技藝 - 蘋果日報

彰化鹿港尋訪5大古老手工技藝 ... 裡還藏著許多民俗技藝家,以堅強的毅力捍衛著隨時會被時光洪流吞噬的傳統 ... 傳統五:手工製鼓碩果僅存即將失傳. 於 tw.appledaily.com -

#63.藝師老化本土藝陣瀕臨失傳危機 - 環境資訊中心

... 烏山頭清泉寺七響陣」、「龍崎石曹龍安寺牛犁陣」、「新營太子社區牛犁車鼓陣」、「曾文社區大學傳統民俗技藝表演班」共5團藝陣進行調查研究, ... 於 e-info.org.tw -

#64.藺草工藝面臨失傳危機,她為工藝師建立公平機制、利用設計與 ...

... 失傳危機,她為工藝師建立公平機制、利用設計與產業推廣搶救傳統文化 ... 來做產品在日本也已經行之有年;而在台灣,一般人民眾對紙張的印象,多 ... 於 www.seinsights.asia -

#65.台灣傳統工藝的現況與展望台灣傳統工藝的現況與展望第一章前言

雖然傳統工藝的民俗意象在現代社會已經逐漸式微,但無論西化與現代化如. 何影響台灣,民間的宗教信仰與禮俗文化始終存在於社會之中。因此,傳統工藝. 中與民間信仰、歲時 ... 於 learning.moc.gov.tw -

#66.百種即將失傳工藝再現博物館 - 公視新聞網

傳統 工藝逐漸沒落,有很多行業,像彈棉被、繡花鞋,許多民眾可能都沒看過,高雄市勞工博物館找出台灣一百種快要消失的傳統工藝,透過影像記錄和展覽, ... 於 news.pts.org.tw -

#67.【甘樂文創】打造三峽職人品牌 - Accupass 生活誌

延續台灣百年傳統工藝,「甘樂文創」打造三峽職人品牌 ... 但隨河運沒落、青年外流等問題,曾飽含創作力度的城鎮,面臨產業凋零、職人手藝失傳不復。 於 blog.accupass.com -

#68.【台灣傳統技藝失傳】快失傳的手藝急需傳人,盤點... +1

台灣傳統技藝失傳 :快失傳的手藝急需傳人,盤點...,彈棉花,也叫做彈棉絮、彈花,是中國的一大歷史悠久的傳統技藝,在很久之前,農村的貧困人家和工匠們都已彈棉花 ... 於 tag.todohealth.com -

#69.傳統藝術硏討會論文集: 傳承・交流・成長

文建會基於保存與發展民間工藝傳承,曾先後舉辦「傳統工藝展」、「當代工藝展」、「當代 ... 從 1992 年起為維繫、振興、發展台灣傳統工藝,連續辦理五屆「民族工藝獎」, ... 於 books.google.com.tw -

#70.台灣手路奪天工: 國立傳統藝術中心開幕展導覽手册

走進全民的傳統藝術園區民國九十一年的春天,蘭陽平原上的冬山河畔, ... 目的是希望能解決國內傳統藝術藝人相繼凋零、許多傳統技藝失傳、民俗文物日漸流失的危機, ... 於 books.google.com.tw -

#71.童玩教學項目 - 中華傳統民俗技藝團

童玩child toy, 童玩是台灣以前孩童的玩具,如竹蜻蜓、陀螺、毽子。 ... 龍鬚糖入口香甜柔軟的「龍鬚糖」俗稱「麵線糖」,是失傳百年民間的點心,首先將蜂蜜和麥芽慢慢 ... 於 www.mfa.org.tw -

#72.挽救面臨失傳藺草編織手工藝有成大甲公所辦藺類歧遇工藝展

台灣 好新聞 發布於2020年10月22日16:40 • 記者陳榮昌/台中報導 ... 顏區長表示,這次工藝師所展出傳統編織的作品整件全是一體成形,完全沒有裁剪,是需要有多年經驗與 ... 於 today.line.me -

#73.[養老技能]你知道有哪些傳統手工技藝,可能會失傳的?

將要失傳的傳統手工技藝是一個養老收入的市場好處是: ... 再隨便舉例,我不是一個會去買帆船的人,那我就不是市場消費者,但是台灣的帆船製造世界有名,人家也是在接 ... 於 www.mobile01.com -

#74.精選8款台灣快失傳的傳統技術,堅持大半輩子的國寶級職人精神

他們承載著歷史文化或技術傳承的使命,扎根在台灣各個角落持續耕耘好幾十年,隨著時代演變,傳統技術、工藝可能因為辛苦、需求降低或技術門檻高, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#75.田調+實作南王青年傳承籐編技術

為了不讓傳統籐編技藝失傳,台東南王部落一群年輕人,透過田調與實作紀錄的方式 ... 南族籐編的形式,我們也參考了台灣很多博物館收藏的卑南族籐編作品。 於 titv.ipcf.org.tw -

#76.傳承傳統工藝三峽職人進校園- 地方- 自由時報電子報

雖然林福玟感嘆粉線雕已逐漸在北台灣失傳,但介壽國小的學生們對此充滿好奇,包圍師傅發問、試筆,玩得不亦樂乎,有學生驚訝說,原來神像的衣服這麼費工、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#77.亞太傳統藝術論壇研討會論文集: Proceedings for Symposium

工藝傳承,先後舉辦大展和設獎之外,為保存瀕臨於失傳之地方特有藝術,文建會開始執行「民間藝術 ... 從另一方面言之,台灣的傳統工藝是否已到了失去活力與生命力的邊緣? 於 books.google.com.tw -

#78.消逝的傳統民俗技藝傳承創新 | 台灣傳統技藝失傳 - 訂房優惠報報

台灣傳統技藝失傳 ,大家都在找解答。2019年5月16日— 台灣的傳統民俗技藝是多數長者們年輕時的美好回憶,其中捏麵人可以稱為. 於 twagoda.com -

#79.「台灣傳統技藝失傳」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「台灣傳統技藝失傳」相關資訊整理- 台灣即將失傳的傳統技藝都在裡面曲全立說:「但正因如此,我覺得很安慰,明明這些人物都在我們身邊,平常卻沒有感受到, ... 於 lovetweast.com -

#80.傳統技藝創新永不停止學習 - PeoPo 公民新聞

VUVU這個字在排灣族具有許多意義,VUVU不只是指祖靈,VUVU也是祖父母的意思,由於排灣族早期傳統夾織技法失傳已久,複雜的織紋已經無人可以傳授,只有 ... 於 www.peopo.org -

#81.翻轉台灣傳統技藝中國科大視傳系獲2021國際金點概念設計奬 ...

針對神明衣炮製作工藝漸漸失傳,越來越少人了解神明衣袍文化與繡工圖像,若可以藉由創意轉化傳統技藝成為常民生活中可推廣的媒介,以淺顯有趣的教育 ... 於 times.hinet.net -

#82.傳統技藝失傳 :: 非營利組織網

非營利組織網,台灣失傳技術,傳統技藝傳承,傳統技藝有哪些,台灣傳統技藝,文化失傳,台灣傳統文化沒落,客家香奈兒纏花,螺鈿工藝. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#83.神像化妝師漸失傳如何為傳統工藝注新血 - 奇摩新聞

手工製作神像相當辛苦,隨著時代發展,傳統技藝正被人們淡忘。花蓮這間專賣神像的工藝品店,師傅不捨老手藝失傳,決定傳授給店裡這位年輕女孩。 於 tw.news.yahoo.com -

#84.快失傳的手藝急需傳人,盤點十大瀕臨失傳的技藝 - 每日頭條

快失傳的手藝急需傳人,盤點十大瀕臨失傳的技藝 · 1、彈棉花; ... · 2、雕漆; ... · 3、天橋絕活; ... · 4、陶瓷; ... · 5、扎葉子煙; ... · 6、鋸棺材蓋; ... 於 kknews.cc -

#85.尋找一代宗師:那些工藝師傅教我的事 - 創意市集出版

在科技日新月異的時代,有些傳統工藝已面臨失傳,因此,程薫緩更希望能將這些親身走訪的傳統文化旅遊日誌記錄出版,把台灣傳統工藝文化、老師傅們精湛的手藝與精神, ... 於 ifbook.pixnet.net -

#86.【熱情與永續的延續】傳統基因,現代瀰因

「通過工藝讓文化與美感回到現代日常生活,同時創造穩定地方創生模式」這是成立台灣工藝美術學校的最終目標,藉由推廣工藝教育,改作知識服務業,喚醒社會 ... 於 www.huashan1914.com -

#87.百工見學體驗老職人失傳技藝 - 嘉義市政府

其中【百工見學暨青年領航論壇】活動,於8月11日至9月8日,每週六舉行,內容包括:三場參訪嘉義在地傳統技藝文化、產業分享與DIY教學體驗以及兩場 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#89.失傳的技藝~竹管家具編織 - 偏鄉數位應用精進計畫

竹管家具因質地輕又耐用,在早期的台灣社會,竹管家具可是相當發達,雲林縣的崙背 ... 現齡已經90歲的程銘家老師傅,固守這份傳統工藝已經有七十多年的時間,程師傅 ... 於 105.aeweb.com.tw -

#90.台灣傳統工藝的彩蛋和評價,YOUTUBE、FACEBOOK和線上看

台灣傳統 工藝在中時新聞網Facebook 的評價. 台灣傳統工藝在從台灣看見世界的故事Youtube 的評價; 台灣傳統工藝在日本男子的日式家庭料理TASTY ... 於 movie.mediatagtw.com -

#91.傳統技藝有哪些 - NRGV

15/7/2007 · 請問台灣有哪些傳統技藝或快要失傳的小吃小吃例如: 爆米香龍鬚糖糖葫蘆把 ... 找到了台灣傳統技藝有哪些[音樂]請問有哪些歌適合廟會播放及炒熱氣氛例如日– ... 於 www.doghouschrltte.co -

#92.百年竹技藝傳承,永續竹工藝的線與美- 台南信二竹店王壬煇

生長快速、取得容易的竹子,是台灣傳統社會常見的日用品素材,雖然在塑膠普及後被大量取代,但在環保永續議題當道的今日,兼具綠色概念及古樸風格的竹 ... 於 www.mysaiology.com -

#93.[新聞]紙神明傳統技藝傳人遭文化處譏:留著幹嘛- Gossiping

完整新聞標題: ※ 標題沒有寫出來---> 依照板規刪除文章 【消失的傳統技藝】 兩岸 ... 兩岸三地失傳將近200年的紙神像,在紙塑工藝師蔡爾容手中重現,不但神明降駕 ... 於 ptt-politics.com -

#94.挽面文化節搶救失傳的技藝 - 蕃新聞

「挽面」為中國古代流傳至今的傳統美容術,至今台灣我們依舊可以發現挽面技術的存在,多為老一輩的師傅於公園旁與傳統市場或夜市中為民服務。藉由本活動來 ... 於 n.yam.com -

#95.清朝「傳統技藝」面臨失傳,全國僅2人在做,失傳原因很現實

清朝「傳統技藝」面臨失傳,全國僅2人在做,失傳原因很現實 · 在《印象:中國非物質文化遺產傳統技藝大展》中記載:隨著科技的進步和時代的發展,傳統技藝所 ... 於 ppfocus.com -

#96.剖香腳傳統技藝重現嘉義力推文化觀光 - 三立新聞

黃敏惠表示,嘉義市雲霄厝曾經是南台灣最大的香腳產地,但手工製香被機器取代後,「剖香腳」技藝逐漸失傳,很高興雲霄社區發展協會把這項技藝傳承 ... 於 www.setn.com -

#97.Life Plus 熟年誌 2016年12月號 你養房! 房養你?

品在傳統社會中象徵富足安樂。台灣有一句俗諺·「入門看交椅茶口,桌上看花瓶五賽。」在早期,錫器亦是一種身分地位的徵,所以不論富農或士紳,為了彰顯家中的財力, ... 於 books.google.com.tw