台北大學風評的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertLawson寫的 凱迪克大獎2:堅強又善良的他們 (可當著色繪本使用)【進入時空隧道,學習如何堅強又善良地生活!】 和葉安德的 留白少年 (精裝圓角)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北醫學大學也說明:1960年6月1日,在胡水旺、徐千田兩位醫學博士,以及熱心醫學教育人士的奔走下創辦。從三間鐵皮屋開始,小自書本、玻璃管,大至土地、房舍,皆是由私人捐資而來。

這兩本書分別來自韋伯 和和英所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 徐笠仁的 結合形態生成與建築性能評估之前期建築設計程序之建立 (2021),提出台北大學風評關鍵因素是什麼,來自於形態生成、多目標最佳化、基因演算法、基因編碼、適應度目標參數。

而第二篇論文國立雲林科技大學 高階管理碩士學位學程 蘇純缯所指導 吳文華的 以綠建築評估指標探討集合住宅綠建築開發之研究 (2021),提出因為有 綠建築、綠建築評估指標、綠建築成本的重點而找出了 台北大學風評的解答。

最後網站國立台北教育大學評價 - Coda festival則補充:國立台北教育大學評價- 考試板| Dcard. 年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學的前身,南門校區)、臺灣總督府臺北第二師範學校(今 ...

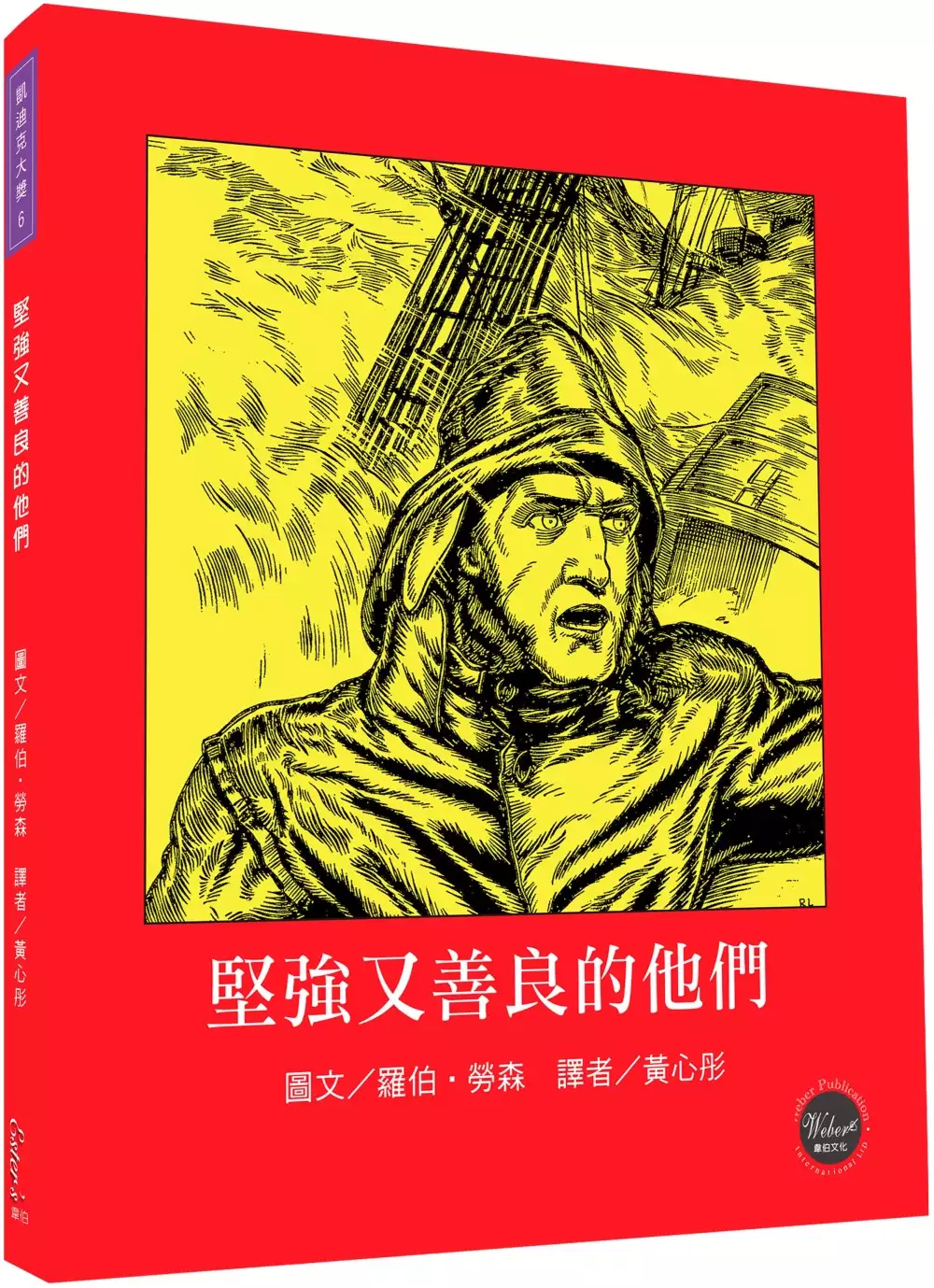

凱迪克大獎2:堅強又善良的他們 (可當著色繪本使用)【進入時空隧道,學習如何堅強又善良地生活!】

為了解決台北大學風評 的問題,作者RobertLawson 這樣論述:

★本書獲美國圖畫書最具聲望獎項:凱迪克大獎金牌獎。 ★細緻黑白畫風,讓本書亦可當著色繪本,一舉兩得。 ★本書讓讀者進入歷史軌道,了解移民美國的辛苦歷程。 在本書中,作者勞森述說其先祖們移居至美國的活生生歷史。搭配本書細緻的黑白插畫,讓我們猶如身歷其境看到這段艱辛的歷程;作者當時的先祖們面對加勒比海的狂風暴雨,歷經千辛萬苦抵達了紐約的碼頭市場。在旅程中,勞森的祖父母、父母是如何相遇並共同奮鬥呢?美國南北戰爭期間又發生了哪些特別的事情呢?讓本書帶領我們進入時空隧道,學習如何堅強善良地面對人生。 小故事大啟發 本書透過作者年幼時所聽到父母和祖父母的故事,帶領讀者一窺先

祖們在美國落地生根的艱辛過程。書中傳遞出前人努力的辛苦、理解現在的一切都來之不易,並讓孩子們學會感恩以及愈挫愈勇的精神。 總編評介 1.畫風評介: 本書繪者畫風細緻,隨著故事的脈絡出現不同人物肖像和場景,他運用黑白分明流利的線條風格展現先祖們的容貌以及旅程的畫面。 2.故事評介: 本書敘述作者的父母和祖父母在美國落地生根的過程,故事中富含過去印地安人生活方式以及美國南北戰爭時期的歷史背景。另外,本書在故事中透過重複一些句子,傳達出人類代代相傳、生生不息的寓意。 3.總評: 當你在閱讀本書時是否有發現作者總是用小孩的口吻來敘述先祖,例如使用「爸爸的爸爸」來代替爺

爺;用「爸爸的媽媽」來代替奶奶。這些都讓本書讀起來有種與眾不同的韻律感,讀起來琅琅上口,也增添閱讀時的趣味性。而書中透過親切的口吻敘述先祖們在美國生活的辛苦過程,更富含著感恩、惜福的教育意涵。

結合形態生成與建築性能評估之前期建築設計程序之建立

為了解決台北大學風評 的問題,作者徐笠仁 這樣論述:

建築設計可以被視為涵蓋因何(What)、為何(Why)以及如何(How)三個工作步驟的解決策略(Problem-Solving)程序。回溯既往的學習經驗,不同階段建築設計的學習重點均聚焦在形式操作而非解決設計問題,而在形式操作過程中,對於形式美學的追尋大過於形式與機能的相互連結。設計的『為何』與『如何』被侷限在形式操作過程的合理性而非具體問題與解決設計策略的相互呼應。同時,由於學習過程中所面對的大多數建築設計操作課題,均有明確的建築機能需求指示,學習者絕少能自行釐清,從『因何』到『為何』、從『疑問』到『問題』的思維。同時,過於強調直觀式的形式美學操作訓練,亦削弱了建築機能需求與建築具體形式之

間的相互對應關係。 建築形式並非純粹出自於獨立的形式操作過程,它實際上是整體解決策略(Strategy)的具體呈現。因此,在設計發展過程中每一階段的設計決策都是有跡可循的,所有形式均來自於明確目的與手段的相互對應,其中並無任何模稜兩可或猶疑不決之處。遵循此一原則,數位演算形態生成應該被視為通過數位化模式將建築設計解決策略程序中的具體問題轉譯成為各個需求變數與相應的數學模式,並以此為依據推導出形式解決方案,而非僅將其視為數位化的形式操作工具。如何將完整的建築設計解決策略程序轉譯成為可行的數位演算形態生成邏輯的演繹與推論程序,為本研究主要之研究動機所在。 本研究旨在建立結合形態生成與建

築性能評估之前期建築設計程序。首先參考建築量體形式操作範例,將其轉譯為建築量體形態生成程序,並轉換編程為Grasshopper演算步驟,進行建築量體形態生成之邏輯演繹,藉以確認相關形態的生成控制參數。再藉由建築物理環境Ladybug Tools分析插件,就平均日照輻射量對於建築形態生成之影響進行分析。本研究主要的研究變數包括建築量體形態生成程序與其相關的控制參數,以及環境控制參數三者,主要目標希望推論出--『在環境控制參數最佳化的情形下,形態生成控制參數與生成結果之最佳解為何?』。此一問題屬於多目標最佳化問題(Multi-Objective Optimization Problem),依循基因

演算法(Genetic Algorithm),最佳化問題之解為最適應種群的基因編碼。而在演算所得每一代中,通過適應度函式計算得出適應度數值Fitness Value)對種群內的個體進行評估,並按照適應度高低排序種群個體。本研究通過形態生成控制參數產生各代種群個體的基因編碼,並以環境控制參數定義適應度目標參數。之後採用包含基因演算法與帕雷托最優(Pareto Optimal)之 Wallacei X 分析插件,進行形態生成與建築效能評估之多目標最佳化分析。 研究結果顯示,變動程序A—Extrude實體路徑向量序列以及實體路徑截面寬度與高度兩種形態生成控制參數,同時變動程序D—Nest建構線

序列、建構線點位參數以及虛空間規模等形態生成控制參數,均會增加建築量體總體積與總表面積,從而減少平均日照輻射量並增加平均陰影量。以 Wallacei X 分析插件針對程序A—Extrude與程序D—Nest進行最佳化分析後發現,採用平均適應度級別(Average of Fitness Ranks)分析方法進行最優方案選擇,程序A—Extrude最優方案計算所得之平均適應度級別,趨近於邊界量體與生成建築量體體積差值。而程序D—Nest最優方案計算所得之平均適應度級別,趨近於最終建築量體方案之總表面積。

留白少年 (精裝圓角)

為了解決台北大學風評 的問題,作者葉安德 這樣論述:

書包上沒有校名的重考生, 他們採用混搭式的穿著, 上半身是國中生的白色襯衫, 下半身是高中生的卡其長褲, 這個過渡的存在,就像是等著 投胎轉世的孤魂野鬼。 聯考落榜的少年阿宏,在重考過程中,因為一場意外而失去了一段記憶。他的靈魂遊蕩在不同的生命體中 ------ 他變成了木棉樹、大黑狗、斑鳩。在看似留白的人生階段裡,男孩找到重新審視自己成長歷程的不同角度。 **適讀年齡:12歲以上。

以綠建築評估指標探討集合住宅綠建築開發之研究

為了解決台北大學風評 的問題,作者吳文華 這樣論述:

為與國際接軌並且激發民間企業提升綠建築之設計水準,內政部於2005年完成「綠建築分級評估制度」,近年國內大力推動綠建築,推動都市更新與危老屋重建,根據內政部於2021年的統計,全台綠建築數量已有9255件,每年共約可省電21.38億度、省水1.04億噸。綠建築所要考慮的面向較多也較廣,因此本研究建立此研究之個案,透過綠化量指標、基地保水指標、日常節能指標、廢棄物減量指標,以上四個指標建立其綠建築,期望能夠完成建立公寓綠建築模型成為未來綠色建築社區標竿並符合成本效益,以利後續研究或相關業者參考。

台北大學風評的網路口碑排行榜

-

#1.新北市立錦和高級中學

歡迎蒞臨本網站,網站提供本校相關資訊. 於 www.jhsh.ntpc.edu.tw -

#2.國立台北大學評價

[問卦] 台北大學大概什麼等級? - PTT評價. 国立台北大学,简称北大、NTPU,是中华民国(台湾)一所国立大学,前身为1949年创立的 ... 於 np.oxfordvisualresearch.org -

#3.臺北醫學大學

1960年6月1日,在胡水旺、徐千田兩位醫學博士,以及熱心醫學教育人士的奔走下創辦。從三間鐵皮屋開始,小自書本、玻璃管,大至土地、房舍,皆是由私人捐資而來。 於 www.tmu.edu.tw -

#4.國立台北教育大學評價 - Coda festival

國立台北教育大學評價- 考試板| Dcard. 年分割為臺灣總督府臺北第一師範學校(今臺北市立大學的前身,南門校區)、臺灣總督府臺北第二師範學校(今 ... 於 codafestivalbondues.fr -

#5.文華高中

welcome ; ⭐ 112 年升大學表現 醫學系4位(臺大醫學系、臺北醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、慈濟大學醫學系),中醫系1 位,獸醫系1 位。臺灣大學、清華大學、陽明交通 ... 於 whsh.tc.edu.tw -

#6.國立台北大學評價

本地名称國立臺北大學位置臺灣国立台北大学,简称北大,前身为1949年创立的台湾省立地方行政专科学校,1955年改制的台湾省立法商学院及1961年整并成立省立中兴大学的法商学院, ... 於 yt.skye-arts-crafts.co.uk -

#7.國立聯合大學校總網

提供本校學務處衛保組各類防疫資訊、措施及公告等情報。 校園公共藝術采風. 於 www.nuu.edu.tw -

#8.北大真的很差嗎 | 台北大學科系排名 - 旅遊日本住宿評價

台北大學 科系排名,大家都在找解答。 國立臺北大學法律學系... 公行排名不是台政北嗎,覺得蠻好的呀... 北大的分數真的不低去看今年指考一類的法律排名和商管排名北大 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#9.臺北大學真的很沒名氣! - 考試板 - Dcard

臺北大學真的很沒名氣! ... 今天親戚來我家,聊到讀大學的生活, (親戚說:新北是不是很冷啊我說:對啊,還是高雄最好了親戚說:那你要不要乾脆轉回高雄 ... 於 www.dcard.tw -

#10.臺北市立大學附設實驗國民小學- 歡迎光臨

臺北市立大學附設實驗國民小學. ... 2023-06-28 學務處 轉知【臺北市西湖實驗國民中學與德明財經大學合作辦理學生金融教育營隊, 「我的財富自由不是夢」、「財經好 ... 於 www.esut.tp.edu.tw -

#11.中山醫學大學

請填寫網站簡述. 於 www.csmu.edu.tw -

#12.國立竹北高級中學

國立竹北高級中學參加「2023羅馬尼亞歐洲盃國際發明展」成績亮眼. 親師合作易子而教國立竹北高中58生錄取頂尖大學(自由時報線上、廖雪茹). 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#13.國立基隆女子高級中學KLGSH – K知識L領導G國際S科學H人文

國立臺灣藝術大學辦理「藝術治療-自我探索工作坊」、「藝術治療在青少年輔導之 ... 財團法人台北行天宮「行天宮醫學系學生助學金」 · 公告111學年度第二學期教育部國民 ... 於 www.klgsh.kl.edu.tw -

#14.國立臺北教育大學

北教大校首 · 校園新聞 · 影中有你 · More videos on YouTube · 一般 · 招生 · 緊急 · 徵才 · 研討會 ... 於 www.ntue.edu.tw -

#15.國立臺灣藝術大學

專業藝術教育/ Professional Arts Education · 藝術創作 · 設計/視覺 · 影音/傳播 · 表演/音樂 · 藝術管理 ... 於 www.ntua.edu.tw -

#16.馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#17.國內外傑出排名- 中華大學Chung Hua University

台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 1 25 國立台灣大學 19 231 中原大學 2 32 國立清華大學 20 238 輔仁大學 3 35 國立成功大學 21 247 國立台北大學 於 www1.chu.edu.tw -

#18.康寧學校財團法人康寧大學

康寧學校財團法人康寧大學命名來自中國哲學,五福裏的康寧,是第一個擁有五專、二專、四技,大學部和研究所的大專校院。合倂後的康寧大學擁有兩個校區,一個是位在台北 ... 於 www.ukn.edu.tw -

#19.大家喜歡自己的學校嗎?不要讀臺北大學的六個理由

老實說原po讓我長知識了…,不過我心裡也有些想法,所以幫補充,哈哈,1、知名度很低,當你說你讀台北大學,常常會…,:「哇,你讀台大哦? 於 irs.zuvio.com.tw -

#20.臺北市立大學

北市大_校首頁 · 校園大事 · 最新消息 · 常用連結 · 學生專區 · 校園活動 · 本校研討會資訊 · 榮譽榜 · 升學榮譽榜 ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#21.2023企業最愛10所大學出爐!清大、交大都不是前三名 - 風傳媒

私立「一般大學」畢業生的職場表現排名TOP 10 · 1.輔仁大學 · 2.淡江大學 · 3.東海大學 · 4.逢甲大學 · 5.東吳大學 · 6.中原大學 · 7.臺北醫學大學 · 8.世新大學 於 www.storm.mg -

#22.台北大學企管系郭巧文| IOH 開放個人經驗平台

台北大學 企管系學生在大一會修習商學院的必修課程,如經濟學、會計學、統計學與微積分,同時也會修習一些概論課程,例如企業概論、電腦概論;大二的核心課程包括管理課程、 ... 於 ioh.tw -

#23.國立臺北商業大學

活動看板 · 訊息公告 · 學術研討 · 榮譽講座 · 名譽博士 · 招生動態 · 徵才快訊 · 桃園校區 ... 於 www.ntub.edu.tw -

#24.台北大學_百度百科

台北大學 (Taipei University, NTPU),簡稱“台北大”,前身為中興大學法商學院;創校於1949年,於2000年改製為現今校名,歷史悠久。該校位於中國台灣省台北市, ... 於 baike.baidu.hk -

#25.6所台灣大學上榜世界百大!你讀的大學是企業最愛TOP10嗎?

▸最新公布的THE泰晤士世界大學排名2023,台大竟退步74名,跌出THE世界大學排名的前100名! ; 301-350, 台北醫學大學, 601-800 ; 351-400, 亞洲大學, 801-1000 ; 501-600 ... 於 www.long-men.com.tw -

#26.2022台灣年度最佳大學出列 - 遠見雜誌

11國立彰化師範大學 · 12國立臺北教育大學 · 13實踐大學 · 14東吳大學 · 15中國文化大學 · 16國立高雄大學 · 17臺北市立大學 · 18國立臺中教育大學 ... 於 education.gvm.com.tw -

#27.高雄市立空中大學

高雄市立空中大學不限學歷免試入學正式學位年滿18歲網路上課全球認可的公立大學可兼顧家庭、事業、學業空大遠距教學成人教育終身學習進修學習網路教學數位學習直播. 於 www.ouk.edu.tw -

#28.台北市立大學評價

台北 市立大學評價. 臺北市立大學- 維基百科,自由的百科全書. Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About ... 於 lefournildenapoleon.fr -

#29.明新科技大學- 首頁

校史 · 校訓 · 校歌 · 教育目標 · 創校元老 · 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 學校組織系統圖 · 如何到明新 · 校內平面圖 · 招生資訊 · 明新的驕傲. 學術單位. 於 www.must.edu.tw -

#30.網路掛號 - 臺北醫學大學附設醫院

若有開立抗病毒藥物需求,請掛成人感染科、胸腔內科、兒科。 · COVID-19 · 內科系 · 外科系 · 婦兒科系 · 牙科系 · 其他科系. 於 www.tmuh.org.tw -

#31.銘傳大學| 亞洲第一所美國認證大學

銘傳大學,是一所由家族興辦的私立大學,校址位於臺北市士林區、桃園市龜山區及金門縣等地,1957年由包德明伉儷創辦,現任校長為沈佩蒂博士。「銘傳」校址, ... 於 web.mcu.edu.tw -

#32.國立台北大學評價 - NDCC

台北大学 (Taipei University, NTPU),简称“北大”或“台北大”,前身为中兴大学法商学院;创校于1949年,于2000年改制为现今校名,历史悠久。 20國立台北教育大學 ... 於 ndcc.uk -

#33.國立台北大學評價

丹迪旅店大安森林公園店8.8 很讚得分自3473篇評價和苑三井花園飯店。 台北大学(Taipei University, NTPU),简称“北大”或“台北大”,前身为中兴大学法商学院; ... 於 hr.readingboilers.co.uk -

#34.YouBike 2.0E進駐竹科進出園區電力輔助更方便省力-風傳媒

適合年輕家庭、教育及退休族群移居! 三鶯線臺北大學站招商起跑打造人文薈萃捷運宅 ... 地址:114 台北市內湖區瑞光路513巷37號4樓. 於 kortanews.com -

#35.指考放榜台北大學首度超越中興- 新消息- Campus

108學年度大學指定科目考試7日放榜,今年登記分發人數4萬2604人,錄取率81.29%,創近十年新低。各校系排名產生變化,社會組方面,國立台北大學首度 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.#討論台北大學好嗎? | 課業板| Meteor 學生社群

僅次於台大政大,不過雖然排名不錯,可是北大過往是培育公務員為主,如果不是想當公職,那麼台大和政大絕對比北大好,業界常出現台大幫、政大幫,加上 ... 於 meteor.today -

#37.台北海洋科技大學Taipei University of Marine Technology

「2023大專校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」歡迎學生及僑外生運用暑假至旅宿業進行職場體驗,累積實務經驗。 於 www.tumt.edu.tw -

#38.台北大學dcard

在這裡,卡友們可以盡情討論校園裡的大小事,舉凡課程資訊、教授教學評價,又或是學校活動,只要是你想要知道的資訊,都能在臺北城市科大板Dcard 所有看板 ... 於 dansecountry-challans.fr -

#39.民眾黨推張其祿⋯「蘇系」子弟兵王閔生不怕三腳督混戰喊「我 ...

民進黨台北市議員王閔生被點名出戰文山區立委選舉,挑戰國民黨資深立委 ... 三屆市議員累積下來的風評、口碑都不輸賴士葆,爭取建設也不會因為政治 ... 於 www.fountmedia.io -

#40.QS世界大學排名朝陽科大成全台唯一進榜私立科大

很高興朝陽科大今年首次進榜QS世界大學排名,並在「學生就業表現」及「雇主評價」指標中表現傑出,獲業界肯定,並深具全球就業競爭力。 於 tw.sports.yahoo.com -

#41.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

關渡校址:11260 台北市北投區聖景路92號 電話:(02)28584180 三芝校址:25245 新北市三芝區中正路三段42號 電話:(02)26366799 校安專線:(02)28588057 (惡霸不怕霸凌 ... 於 www.mkc.edu.tw -

#42.台北大學女學生校內「露胸尬舞」畫面外流?假的!影片真相曝光

國立台北大學三峽校區數名男女學生,上(4)月28日在校內舉辦「春沐永續生活節」,期間傳出有三名女性赤裸上半身,下身僅著貼身衣物,並在身上畫上 ... 於 udn.com -

#43.公立學費vs私立學費到底差多少?!?! - TUN大學網

公立大學和私立大學的學費到底差多少?我本身是私立的學費大概5萬多想問一下公立的學費大概落在哪裡?我有個學妹在考慮到底要讀離家近但是是私立的 ... 於 university.1111.com.tw -

#44.國立臺北大學 - 大學問

學校介紹. 國立臺北大學現有法律、商學、公共事務、社會科學、人文與電機資訊、永續創新國際學院等7 ... 於 www.unews.com.tw -

#45.國立臺北大學- 維基百科

國立臺北大學,簡稱北大、NTPU,是中華民國(臺灣)一所國立大學,前身為1949年創立的「臺灣省立地方行政專科學校」、1955年改制的「臺灣省立法商學院」以及1961年整併 ... 於 zh.wikipedia.org -

#46.[問卦] 台北大學大概什麼等級? - PTT評價

如題各位死肥宅本肥不是文組再加上脫離高中有一堆時間了不是很懂現在部分大學的排名以前班上成績不好又想留北部才去北大但現在看低能卡的北大說文組 ... 於 ptt.reviews -

#47.台湾台北大学怎么样? - 知乎

想去台湾台北大学交换,因为是免学费住宿费的,可是不太了解,我是英文专业,国内985高校,很纠结不知道… 於 www.zhihu.com -

#48.臺北大學課程討論版| 哈囉大家,我是大四的學生 - Facebook

哈囉大家,我是大四的學生,因為自己三年多來非常仰賴這個選課社團,所以決定好好貢獻一下我目前為止修過,覺得好與不好的課,希望可以給大家做參考:) (太多文章都是 ... 於 www.facebook.com -

#49.最新評價 - 國立臺北大學選課大全

北大最豐富的課程資訊,學長姊們的血淚辛酸史,點開選課大全讓你修課再也不踩雷! 於 no21.ntpu.org -

#50.台北大學評價ptt2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

台北大學 評價ptt2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找台北大學名聲,國立台北大學科系,台北大學要幾級分在2022年該注意什麼?台北大學評價ptt ... 於 year.gotokeyword.com -

#51.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#52.國立臺北護理健康大學(北護大)

請填寫網站簡述. 於 www.ntunhs.edu.tw -

#53.2023企業最愛用!10大排名!10大熱門科系

3. 台北科技大學, 8. 高雄科技大學. 4. 台灣大學, 9. 淡江大學. 5. 於 transfertest.pixnet.net -

#54.大同大學

3, Zhongshan N. Rd., Taipei City 104, Taiwan(R.O.C) 總機電話:+886-2-2182-2928 24小時緊急聯絡電話(校安專線):+886-2-2585-0164(無總機功能) 通過AA無障礙 ... 於 www.ttu.edu.tw -

#55.醒吾科技大學- 首頁

No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City 244012, Taiwan (R.O.C.). 通過AA無障礙網頁檢測. 於 www.hwu.edu.tw -

#56.國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校

校園公告 · 處室公告 · 新生及招生公告 · 進修部公告 · 校外資訊 · 研習及進修 · 政策宣導 ... 於 www.tyai.tyc.edu.tw -

#57.歡迎光臨--中國科技大學--

學校設有雙校區,分別是臺北市文山校區與新竹縣湖口校區。目前設有「規劃與設計學院」、「管理學院」、「資訊學院」三大學院. 於 www.cute.edu.tw -

#58.高雄市立高雄高商

中興大學辦理112年暑期「ACP國際證照國高中營- Photoshop及Illustrator」招生... 05/09實習處 32. 一般 台北市電腦商業同業公會辦理「2023第28屆大專校院資訊應用服務 ... 於 www.ksvcs.kh.edu.tw -

#59.台北大學風評的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW、PTT.CC

關於台北大學風評在2021世界大學排名臺北大學列全臺公校16名的評價; 關於台北大學風評在[問卦] 大家對台北大學印象如何| Gossiping 看板| MyPTT 網頁版的評價; 關於台北 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#60.實踐大學

Shih Chien University ; 特別企劃. 董事長攝影集 · 捐贈實踐 ; 校園連結. 實踐大學臺北校區粉絲專頁 · 校務及財務資訊公開專區 · 高教深耕 ; 網路資源. 境外實習網 · 優久 ... 於 www.usc.edu.tw -

#61.[問卦] 考上台北大學和成功大學如何選擇?? - Gossiping板

台北大學 ,前中興法商,法商超強。 成功大學,四大之一,資工一流。 念文組的堂弟最近雙雙考上北大和成大的商科,正在煩惱?? 以學歷來說,成功大學 ... 於 disp.cc -

#62.長榮大學全球資訊網CJCU-首頁Home

長榮大學- 全球綠色大學百大| QS世界大學五星評等| 亞洲最佳大學排名351-400 | THE 世界大學影響力601-800 | QS世界大學排名801-1000 | QS Rated for Excellence ... 於 www.cjcu.edu.tw -

#63.閱讀文章- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

我就提供一些意見比較一下現在三峽校區的優缺點吧北大三峽校區佔地面積比台北校區 ... 在狂蓋新房子提供抽不到宿舍的學生住宿: 台北大學帶動三鶯地區的繁榮是可預見的: ... 於 www.ptt.cc -

#64.國立臺北藝術大學- Taipei National University of the Arts

秉持「立足關渡,放眼國際」的精神,北藝大不僅是臺灣首屈一指的藝術學院,亦為亞洲藝術校院聯盟領航者。同時擁有音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體、文化資源、通 ... 於 w3.tnua.edu.tw -

#65.【最受歡迎大學排名】熱門公私立大學與科技大學科系排名

7, 中山大學, 台北醫學大學, 高雄餐旅大學. 8, 臺灣師範大學, 世新大學, 屏東科大. 9, 中正大學, 長庚大學, 勤益科大. 10, 台北大學, 亞洲大學 ... 於 www.tkblearning.com.tw