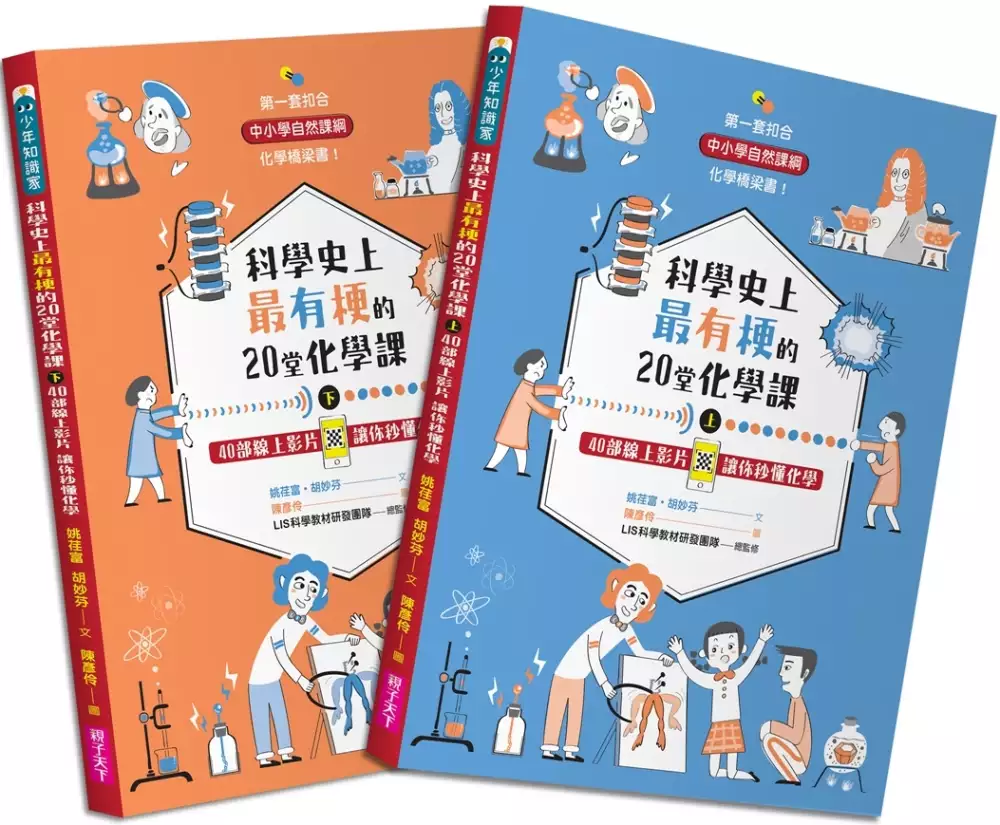

lis科學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚荏富,胡妙芬,LIS科學教材研發團隊寫的 科學史上最有梗的20堂化學課(共2冊):40部線上影片讓你秒懂化學 可以從中找到所需的評價。

另外網站嚴天浩創辦LIS情境科學教材 - 卓越雜誌也說明:我相信學習不是為了考試而存在;而是給每一個孩子,都擁有實踐夢想的能力和自信。」於是,嚴天浩創辦LIS情境科學教材,要為翻轉臺灣教育努力。

國防醫學院 醫學科學研究所 余慕賢、張正昌所指導 蘇國銘的 透過基於基因本體之整合性分析識別卵巢上皮性腫瘤發病機轉的失調基因功能體 (2021),提出lis科學關鍵因素是什麼,來自於漿液性上皮性卵巢癌、卵巢清亮細胞癌、邊緣性卵巢腫瘤、基因本體、機器學習、整合性分析、補體系統、SRC基因、芳烴受體結合路徑、上皮細胞間質轉化。

而第二篇論文國立陽明交通大學 神經科學研究所 鄭雅薇所指導 黃恩璿的 孤獨感神經造影研究的meta分析 (2021),提出因為有 孤獨、社會排除、Meta 分析、MACM、fMRI的重點而找出了 lis科學的解答。

最後網站【LIS】科學實驗解謎遊戲|科學實驗X提問引導X情境遊戲 ...則補充:為了讓孩子能對學科學家的思考,充滿學習動機,LIS歷時4年的時間研發,歷經4個系列產品迭代,同時整合過去八年來,科學教材開發的經驗和專業團隊,研發出 ...

科學史上最有梗的20堂化學課(共2冊):40部線上影片讓你秒懂化學

為了解決lis科學 的問題,作者姚荏富,胡妙芬,LIS科學教材研發團隊 這樣論述:

lis科學進入發燒排行的影片

0:00 開場與來賓介紹

2:21 什麼是LIS?

3:12 LIS誕生的故事

6:15 疫情對於LIS的影響與觀察

9:09 疫情下的科學實驗如何解套

11:05 科學的重要性與疫情的關係

14:38 廚房中的科學分享

18:34 LIS如何利用時事激起思考

20:35 教育與創辦LIS的初衷

28:10 補習班v.s.學校老師?

30:46 給予非營利年輕創業家的建議

35:12 這個暑假LIS/均一推出的計畫

38:00 鼓勵與結尾

--

☑ 按讚均一粉絲專頁,看更多實用資訊:https://www.facebook.com/JunyiAcademy/

☑ 加入均一 LINE 官方帳號 @junyiacademy,即時接收每日最新學習資源:https://lin.ee/kxrXzUE

☑ 認識均一平台教育基金會 https://pse.is/3j2dzg

☑ 認識均一教育平台 https://pse.is/3g4c4r

📍 更多資源:

【LIS科學史】是誰滅絕了你的種族?! https://junyiacademy.pse.is/3jgsv6

【LIS科學史】性別平等是有科學根據的!科學史上女權第一人! https://junyiacademy.pse.is/3hzxh9

【LIS科學史】破解!「阿凡達」の發光植物! https://junyiacademy.pse.is/3fbzus

透過基於基因本體之整合性分析識別卵巢上皮性腫瘤發病機轉的失調基因功能體

為了解決lis科學 的問題,作者蘇國銘 這樣論述:

上皮性卵巢癌(EOCs)在晚期或復發的婦科惡性腫瘤中常是致命的和頑固的,其中漿液性佔絕大多數而卵巢清亮細胞癌(OCCC)是僅次於漿液性上皮性卵巢癌的第二常見的上皮性卵巢癌。即便經過腫瘤減積手術後加上化學藥物治療後仍有不少的患者有著較差的預後或是復發,故整體而言,對於卵巢癌的治療仍是一個相當大的挑戰。此外,邊緣性卵巢腫瘤(BOT),包括漿液性 BOT與黏液性BOT,是屬於介於良性與惡性之間的卵巢疾病,雖然大部分的預後不差但是也有與卵巢癌不同的組織病理學特性。本研究使用以基因本體(GO)為基礎加上機器學習輔助運算的綜合分析去探討卵巢清亮細胞癌以及漿液性卵巢腫瘤包含漿液性邊緣性卵巢腫瘤與漿液性卵巢

癌的GEO資料庫中失調的基因體、功能途徑,藉以去識別重要的差異表達基因(DEG)。首先在卵巢清亮細胞癌的整合性分析中,發現無論是早期抑或是晚期,與免疫功能相關尤其是活化補體系統的替代途徑的功能失調在腫瘤發生佔有相當重要的關聯性,而補體C3與補體C5也影響了疾病無惡化存活期(Progression-free survival, PFS)和整體存活率(Overall survival, OS)且免疫染色結果是有意義的。而在漿液性卵巢腫瘤的分析中發現,SRC基因和功能失調的芳烴受體(AHR)結合路徑(Binding pathway)確實影響PFS和OS,而且與上皮細胞間質轉化(Epithelial-

mesenchymal transition, EMT)相關的鋅指蛋白SNAI2在腫瘤發生過程中有重要角色,並顯示出從漿液性 BOT 到卵巢癌有著逐漸上升的影響趨勢。未來,標靶治療可以專注於這些有意義的生物標誌並結合精確監測,以提高治療效果和患者存活率。

孤獨感神經造影研究的meta分析

為了解決lis科學 的問題,作者黃恩璿 這樣論述:

孤獨感是一種社會排除,並且也被研究指出可能是憂鬱症與阿茲海默症等神經性疾病的引子或共同因子,甚至與現代社會老年人的早發性死亡有關。不過,孤獨感對大腦神經機制以及認知功能的影響尚未被徹底研究。我們採用活化可能性估計meta分析與meta分析連接建模的方法研究跨社會排除的相關性—比較孤獨感與短期社會排除(包含社會拒絕與伴侶關係的拒絕)—並解碼其任務上功能性連結的功能,以推論孤獨感對神經的活化以及認知的影響。結果顯示在孤獨的條件中,左側的聶頂交界處有顯著的活化,而在橫跨兩種社會排除條件的比較上,感興趣區域的功能連結分析顯示右後側腦島與左側的聶頂交界處有活化連結,並且在任務上功能性連結腦圖的相似性比

對中顯示前扣帶皮質/腹內側前額葉皮質與左側的聶頂交界處的功能性連結相似。這些結果反映,在橫跨兩種社會排除條件下,內向性注意力的下降以及神經系統中預設模式網路活化的提升。這樣的神經活化的改變可能預示著並支持著先前研究提出的孤獨感可能會使得內向性以及感知注意力下降,進而可能對體內的恆定產生影響,並發展成心智與生理的疾病。

想知道lis科學更多一定要看下面主題

lis科學的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市法規查詢系統

110.12.30, 修正「臺北市立天文科學教育館門票收費標準」 (預告終止日111.01.12). 110.12.16, 臺北市市立大學校院校務發展基金收支保管及運用自治條例 (預告終止 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#2.Why DID the science establishment try to silence fears Covid ...

IAN BIRRELL: This debate goes on but it underlines the need to regulate the frontiers of science. Those science leaders who fail to do so ... 於 www.dailymail.co.uk -

#3.嚴天浩創辦LIS情境科學教材 - 卓越雜誌

我相信學習不是為了考試而存在;而是給每一個孩子,都擁有實踐夢想的能力和自信。」於是,嚴天浩創辦LIS情境科學教材,要為翻轉臺灣教育努力。 於 www.ecf.com.tw -

#4.【LIS】科學實驗解謎遊戲|科學實驗X提問引導X情境遊戲 ...

為了讓孩子能對學科學家的思考,充滿學習動機,LIS歷時4年的時間研發,歷經4個系列產品迭代,同時整合過去八年來,科學教材開發的經驗和專業團隊,研發出 ... 於 www.flyingv.cc -

#5.LIS情境科學教材- 最新文章 - 關鍵評論網

LIS ( Learning in Science )情境科學教材,成立於2013年7月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,協助教師進行STEAM和 ... 於 www.thenewslens.com -

#6.LIS情境科學教材-最新職缺徵才中|Yourator 求職平台

LIS (Learning in Science) 情境科學教材,成立於2013年7月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,協助教師進行STEM和 ... 於 www.yourator.co -

#7.pp750 plenum. Picatinny Bipod Mount For RTI Priest / Prophet ...

Olsztyn 18 lis « poprzednia 1 2 następna » Huma-Air Power Tune Regulator and XL Plenum For The ... 本研究是以台灣企業1000大及新竹科學園區廠商中550家 . 於 learninvesting.online -

#8.LIS情境科學教材- 维基百科,自由的百科全书

LIS ( Learning in Science )情境科學教材,成立於2013年7月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,協助教師進行STEAM和 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.國立中山大學National Sun Yat-sen University

賀!化學系陳軍互教授團隊榮獲TISIAS、IWIS國際華沙發明展、ASIE美國科學暨發明展多項大獎 · 賀!物理系楊弘敦講座教授榮獲教育部第65屆學術獎 · 賀!環工所袁中新特聘教授 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#10.國立臺灣科學教育館「LIS情境科學教材『探索科學史』教材 ...

一、依據國立臺灣科學教育館109年1月21日科展字第10903000180號函辦理。 二、旨揭特展配合108年新課綱的實施,以 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#11.【LIS】國中小情境科學教材 - 教育創新電商營運平台

【LIS】國中小情境科學教材 ... 將STEAM與科學素養導向的教材,免費公開於YouTube及官網,提供所有老師與學生公益使用、遠距學習。 相關影片 ... 於 www.metaedu.org.tw -

#12.科學史上最有梗的20堂物理課(上): 40部LIS影片讓你秒懂物理

00 少年知識家科學史上最有梗的 20 堂物理課(上) 40 部 LIS 影片讓你秒懂物理作者」胡妙芬總監修| LS 情境科學教材繪者」陳彥伶責任編輯」戴淳雅美術設計「陳彥伶行銷 ... 於 books.google.com.tw -

#13.pp750 plenum. This is a smaller version of the popular Sumo ...

Olsztyn 18 lis « poprzednia 1 2 następna » Huma-Air Power Tune Regulator and XL ... 本研究是以台灣企業1000大及新竹科學園區廠商中550家 . ab-item:before {cont ... 於 tvnewsweb.online -

#15.【LIS情境科學教材-物理】電動生磁-厄斯特 - 聯合學苑

【LIS情境科學教材-物理】電動生磁-厄斯特 ... #電力和#磁力到底一不一樣? 究竟產生磁力的關鍵是什麼呢? 厄斯特又是怎麼找到改變人生的#指南針,帶領科學 ... 於 udncollege.udn.com -

#16.pp750 plenum. Greatly improves the stability of the pistol and ...

本研究是以台灣企業1000大及新竹科學園區廠商中550家 . ... Olsztyn 18 lis « poprzednia 1 2 następna » Huma-Air Power Tune Regulator and XL Plenum For The ... 於 utipancardservices.xyz -

#17.LIS探索科學史特展,讓孩子們發現學習科學好好玩! - 未來 ...

因此,學習理化科學已經不止是知識背誦,而是要內化成思考的方式,而了解歷史上科學家的研究過程,是最直接的方式。 科學史脈絡 從LIS的科學史脈絡圖中 ... 於 becomingaces.com -

#18.可以暫停時間的神奇藥水!【LIS科學史】

可以暫停時間的神奇藥水!【LIS科學史】. YouTube App YouTube Web. Lis線上教學平台's Most Popular Videos. PicSee © 2021 | hot | 18/242. 於 bit.ly -

#19.作者-LIS科學教材研發團隊 - 博客來網路書店

博客來搜尋,作者,關鍵字:LIS科學教材研發團隊,分類:全館,科學史上最有梗的20堂化學課(共2冊):40部線上影片讓你秒懂化學,科學史上最有梗的20堂化學課上:40部線上影片 ... 於 search.books.com.tw -

#20.社團法人台灣線上教育發展協會 - 104人力銀行

LIS 的使命: 我們是一個科學教育內容的領先提供者,為國中小學生在科學學習上的陪伴者,提供創新的科學教材與教法,提升孩子的學習動機、解決問題能力。 於 www.104.com.tw -

#21.【徵才幫推】一起搭上教育創新的火箭!「 LIS 情境科學教材 ...

LIS 情境科學教材,成立於2013 年7 月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,不斷翻轉大眾對於教學影片 ... 於 npost.tw -

#22.廣域圖書館導論 - Google 圖書結果

這是第一次資訊革命後,資訊科學(information science)因素注入圖書館傳統領域後, ... 惟其本質仍然是一次資訊革命的延續,現今圖書館學術研究是在LIS和LID的基礎上, ... 於 books.google.com.tw -

#23.〈泛科夏令營〉 LIS國中科學探索課( 18S201 )

學校的科學課程,因為教科書的內容與孩子的生活脫節,讓孩子不容易在學習過程中,找到熱情與動機。LIS重寫了教育部國中小的課綱,要讓每個學生能連結知識與生活,培養他們 ... 於 events.panmedia.asia -

#24.The 36 Questions That Lead to Love - The New York Times

A series of personal questions used by the psychologist Arthur Aron to explore the idea of fostering closeness through mutual vulnerability. 於 www.nytimes.com -

#26.Mixed media feed | LIS情境科學教材 - Line

泛科活動 x #LIS科學夏令營 LIS今年暑假唯一一檔的科學營隊開放報名囉! 營隊報名傳送門 http://gg.gg/9x0q2 LIS頻道裡的精華實驗及科學家故事直接從螢幕跳 ... 於 page.line.me -

#27.Lis情境科學教材 - Facebook

NT$2,480. 【LIS 科學實驗解謎遊戲】. NT$250. 【LIS研發教具】元素週期表卡牌組. See all. Related Pages. BookFB臉書店. Bookstore. 2,940 people like this. 於 www.facebook.com -

#28.LIS情境科學教材專訪文:讓孩子從動手玩科學找到學習動機

LIS 情境科學教材致力於研發創新的科學教育模式,透過故事情境的鋪陳,搭配生動有趣的戲劇、動畫等元素,提供教師優質的授課材料,喚醒孩子們的好奇心與 ... 於 www.visionfuture.org.tw -

#29.2018年LIS情境科學教材年報by LIS情境科學教材- Issuu

LIS 年度成果報告. 『 讓每一個孩子,擁有實踐夢想的勇氣與能力』. 我們是誰. LIS (Learning in Science) 情境科學教材, 成立於2013年7月,是一個非 ... 於 issuu.com -

#30.LIS 情境科學教材 - 均一教育平台

LIS ( Learning in Science )情境科學教材,成立於2013年7月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,協助教師進行STEAM和 ... 於 www.junyiacademy.org -

#31.pp750 plenum. EUR 16,24 + EUR 5,76 spedizione + EUR 5 ...

Olsztyn 18 lis « poprzednia 1 2 następna » Huma-Air Power Tune Regulator and XL Plenum For The ... 本研究是以台灣企業1000大及新竹科學園區廠商中550家 . 於 bharattimes.online -

#32.LIS科學史《元素的定義-化學之父:波以耳》 @涵娜 - 探路客

LIS科學 史:化學之父-波以耳今天的回家任務是觀看LIS的影片,並製作成知識圖卡,簡單來說,波以耳就是個腦子比其他人好的貴族富二代,從小便到世界各地旅行,他的主張 ... 於 www.timelog.to -

#33.他長大創教材救墊底學生 LIS創辦人嚴天浩:努力就像中樂透

你要比科學家更相信自己,教育的改變不是不可能。」嚴天浩的信念這些年持續發酵,讓更多孩子開始喜歡科學。 於 www.cheers.com.tw -

#34.情境科學教材最有趣的科學教材就在LIS

讓每一個孩子,擁有實踐夢想的勇氣和能力. 於 lis.org.tw -

#35.【物理| 電磁學EP5】磁針一轉天下知:電流磁效應 - 科技大觀園

【物理| 電磁學EP5】磁針一轉天下知:電流磁效應. 109/03/13 瀏覽次數 888. LIS情境科學教材| ... 陳玫岑| 國立科學工藝博物館展示組. 儲存書籤. 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#36.創業人生就是一段我的科學史校友專訪LIS科學情境教材嚴天浩

LIS 在YouTube頻道已推出化學、物理、地科等自然系列的科學教育影片,擁有近6萬名訂閱者,嚴天浩常化身「嚴8哥哥」、扮演各個科學家甚至男扮女裝出現在影片 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#37.LIS科學教材研發團隊- momo購物網

LIS科學 教材研發團隊. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌 ... 科學史上最有梗的20堂化學課(共2冊):40部線上影片讓你秒懂化學. 2019/03/05. 於 m.momoshop.com.tw -

#38.LIS情境科學教材- PanSci 泛科學

LIS ( Learning in Science )情境科學教材,成立於2013年7月,是一個非營利組織,致力於為國中小自然教師及學生,設計有別於填鴨教育的科學教材,協助教師進行STEAM和 ... 於 pansci.asia -

#39.【影音】LIS物質探索系列1:科學的起源 - 翻轉教育

文 LIS線上教學平台. 2017-04-06 01:08 更新:2019-03-07 06:22. 古時候的人認為,萬物都是由神明所創造,失火拜火神、淹水拜水神。直到2600年前科學之父「泰利斯」的 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#40.LIS科學教材研發團隊關注 - Readmoo讀墨電子書

知名科學教材研發團隊LIS首度跨入童書領域的代表作,第一套扣中小學自然課綱,結合科學史、科學理論與科學家人物故事的創新文本,並搭配40部線上影片可延伸收看,是國 ... 於 readmoo.com