高雄漾藝術博覽會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020 和王明嘉等28人的 漢字的華麗轉身:漢字的源流、演進與未來的生命都 可以從中找到所需的評價。

另外網站駁二藝術特區辦理「2022高雄漾藝術博覽會」線上徵件也說明:駁二藝術特區辦理「2022高雄漾藝術博覽會」線上徵件. 發布單位:. 文創影視科. 分類:. 轉知訊息. 發布日期:. 111-06-24. 截止日期:. 111-08-31. 詳細 ...

這兩本書分別來自北星 和大塊文化所出版 。

國立臺灣師範大學 特殊教育學系 陳昭儀所指導 徐曉帆的 一位學習障礙觀念攝影藝術家的成長歷程暨鏡頭裡的學障影像 (2019),提出高雄漾藝術博覽會關鍵因素是什麼,來自於學習障礙、觀念攝影、成長歷程、障礙經驗、敘說研究。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 楊明迭所指導 羅詠仁的 寄情於植物-羅詠仁創作論述 (2016),提出因為有 自我療癒、小確幸、象徵的重點而找出了 高雄漾藝術博覽會的解答。

最後網站2023高雄漾藝術博覽會開始徵件 - 雕塑系則補充:以青年藝術家為主角的漾藝博,是駁二每年秋冬重要的藝術盛會,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展,參展主題媒材不設限,是自由、開放、多元的 ...

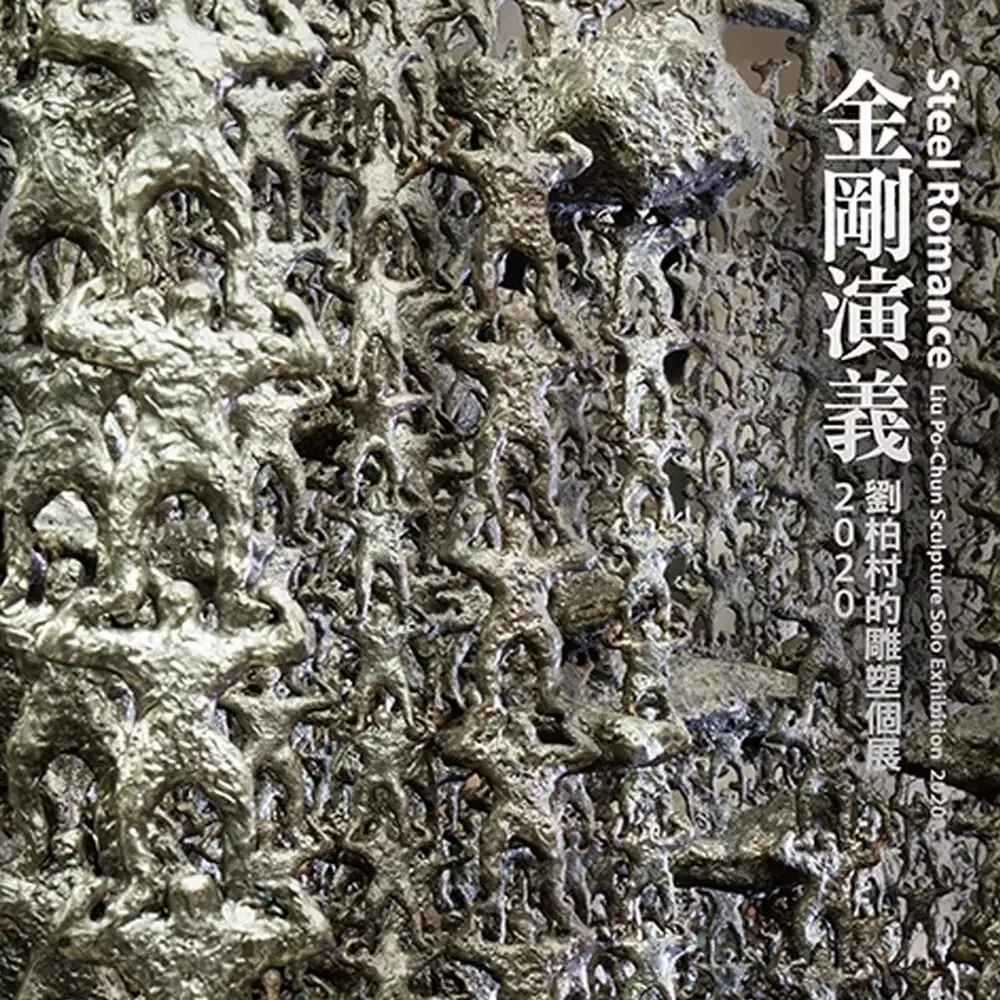

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決高雄漾藝術博覽會 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

一位學習障礙觀念攝影藝術家的成長歷程暨鏡頭裡的學障影像

為了解決高雄漾藝術博覽會 的問題,作者徐曉帆 這樣論述:

本研究以立意取樣,選取一位在影像創作領域有傑出表現之學習障礙觀念攝影藝術家為研究參與者,旨在探討研究參與者之成長歷程與其所感知的障礙經驗。透過研究參與者之生命經驗及學習障礙影像創作意涵之敘說,重現其學習成長之背景與歷程,及其感知的障礙經驗。本研究採用敘事研究中之「整體—內容」及「類別—內容」模式進行分析,以整體脈絡檢視研究參與者之成長歷程,並歸納研究參與者所感知的障礙經驗類別,再從研究參與者對其「學習障礙影像創作」意涵的敘說中,探索其影像創作中所表達之學習障礙意涵。研究結果發現如下:一、 成長歷程研究參與者在學齡期浮現閱讀、書寫、專注力、溝通表達、社會技巧與人際互動困難等學習障礙症狀,

並為各個發展階段帶來不同的挑戰。學齡期在追趕課業中渡過;青春期的國中階段,面對學習與人際互動上的挑戰,交織成最痛苦的一段時光;隨著適性發展、培養個人學習方法、拓展交友圈,進入成年期後,研究參與者能掌握大學與研究所課業要求,人際關係也在摸索中成長。研究參與者在學齡前期即展現繪畫的興趣並持續培養成能力;青春期參賽獲獎後,研究參與者看見自身藝術的潛能,並在每一階段的升學路徑抉擇中,整合評估自身特質、興趣、能力,選擇適合個人發展的方向。成年期,研究參與者長期培養的創作能力獲得國內外競賽肯定,並採觀念攝影方式創作一系列以學習障礙為主題的影像作品。二、 學障影像意涵研究參與者以觀念攝影方式創作,將其

成長歷程中感觸最深刻的障礙症狀轉化為影像作品,呈現其在「溝通表達」、「人際互動」、「閱讀與學習」中的體會,進一步讓外界能藉由創作理解學習障礙者所感知的障礙經驗。三、 成長歷程與影像創作交織下的內涵「溝通表達」、「人際互動」、「閱讀與學習」所帶來的困擾,在成長歷程裡帶來不同層次的影響。「閱讀與學習」上的困難,隨著青春期階段找到學習方法,並在藝術領域適性發展後,為人生帶來的影響逐漸下降。「溝通表達」與「人際互動」的困難,則在學齡期浮現,並在各個階段不同的學習、生態環境中交錯影響,持續為人生帶來挑戰。四、 探索克服逆境的支持力量自我接納、個人的學習態度、自我覺察與統合、父母的教養與支持、

合適的生態環境、重要貴人的支持,是克服障礙症狀,並迎向獨一無二精采人生背後的不可或缺支持力量。最後,研究者提出以下建議給學習障礙者,自我接納,並找到與障礙共存的方法;面對學習,需要堅毅不放棄的毅力;探索個人特質、興趣與優勢能力,整合評估未來發展;拓展人際交友圈,提升溝通表達與人際互動能力。對於教育現場工作則期盼教師們留意學習障礙者之社會技巧困難,鼓勵學生表達內在想法,以支持與接納的態度促進學習障礙者的整體學習適應。此外,加強輔導與特殊教育之合作,並培養情緒調適能力、問題解決能力,同時也需看見學習障礙者的優勢能力,適性揚才,並提供轉銜至職場的支持關懷,協助學習障礙者適應職場生態環境。

漢字的華麗轉身:漢字的源流、演進與未來的生命

為了解決高雄漾藝術博覽會 的問題,作者王明嘉等28人 這樣論述:

讓我們共同使漢字更華麗, 也因漢字而更華麗。 漢字數千年來,傳承著中華文明,推動著文化運行,與常民生活共存。 臺北市政府文化局與大塊文化合作的《漢字的華麗轉身》,期望藉著蒐集、探討1949年前、後至今漢字形體的演進,以及記錄近代漢字對生活樣貌的影響,讓新時代讀者更能感知漢字及其文化底蘊,與漢字文化的精神更加貼近。 本書邀集了三十一位學者專家、作家、藝術家、設計師、圖文創作者、文創工作者、文化研究者……以撰文或受訪等形式參與,細細描述、分享他們所觀察與體會的漢字文化演變,從商代晚期甲骨文開始,談到民國初年的漢字形象,再延伸到今日的臺灣、香港,切入角度多元

,有學術、歷史、政治層面的討論,也有藝術、設計、生活方面的應用。 經過為時一年多的策畫、採訪,透過這本書,我們明白:面對新時代的浪潮,漢字正在匯集各方潮流帶來的能量。漢字的每一次轉身,衣衫飄轉間,漾出的是百花齊放的華麗。漢字從古至今都有著源源不絕的生命力。 *梳理漢字的過去:記錄漢字的演進,以及與政治、社會、文化、生活互動的歷史,展現漢字文化底蘊。 *正視漢字的現在:探訪投入漢字文化推廣、保存的人們,發掘漢字在當代的生機。 *想像漢字的未來:網羅漢字文化相關產業、設計、文創工作、藝術創作的故事,描繪新時代漢字面貌。

寄情於植物-羅詠仁創作論述

為了解決高雄漾藝術博覽會 的問題,作者羅詠仁 這樣論述:

我的創作動機就是從生活經驗中的累積,將日常的所見所聞內化之後藉由創作來表現。創作的過程對我來說能夠消除面對現實生活的壓力,是一種治癒的功能,但我覺得創作不只是單純地抒發感情,而是透過作品中物與物之間的關係,藉由象徵的手法,引發觀者連結、想像、反思。我的作品是在講述自身與體制之間的關係,將體制下所造成的情感寄託於「植物」的意向中,以及以時下的「小確幸」來象徵自己身處一個不安的環境,並且試圖透過創作來治癒、消除這些焦慮與不安,達到自我療癒的功能。 第一章說明我的創作動機與目的,我將日常生活中的所見所聞作為創作的動機,並透過創作來消除現實社會造成的壓力,以及闡述我以版畫作為創

作媒材的原因。第二章整理學理基礎與文獻探討,從受到超現實主義的影響並透過象徵的手法來表現,而整個創作的過程是一種自我療癒的方式。第三章講述創作的理念。第四章是表現媒材與技法的呈現。第五章是主要作品的說明。第六章將本文做總結,檢視自己並起許未來的創作發展。關鍵字:自我療癒、小確幸、象徵

高雄漾藝術博覽會的網路口碑排行榜

-

#1.最新消息

【2015高雄漾藝術博覽會】歡迎無專屬畫廊經紀約代理之藝術工作者於7月15日前報名徵件 · 2023青春美展國立臺東大學美術產業學系112級畢業展- · 2023青春美展曙霧之間國立高雄 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#2.2023高雄漾藝術博覽會開始徵件

以青年藝術家為主角的漾藝博,是駁二每年秋冬重要的藝術盛會,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展,參展主題媒材不設限,是自由、開放、多元的展售 ... 於 pier2.org -

#3.駁二藝術特區辦理「2022高雄漾藝術博覽會」線上徵件

駁二藝術特區辦理「2022高雄漾藝術博覽會」線上徵件. 發布單位:. 文創影視科. 分類:. 轉知訊息. 發布日期:. 111-06-24. 截止日期:. 111-08-31. 詳細 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#4.2023高雄漾藝術博覽會開始徵件 - 雕塑系

以青年藝術家為主角的漾藝博,是駁二每年秋冬重要的藝術盛會,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展,參展主題媒材不設限,是自由、開放、多元的 ... 於 scp.ntua.edu.tw -

#5.紐約藝術季紐約家具設計中心攜手Zaha Hadid Design開啟 ...

... 漾生活空間美學、精鼎智能國際股份有限公司、正德防火工業股份有限公司等 ... 郭台銘 高虹安 何妤玟 BLACKPINK 高雄 侯友宜 柯文哲 電爐 謝京穎 中國 ... 於 www.setn.com -

#6.2020高雄漾藝術博覽會

... 高雄藝術博覽會之外另行舉辦「高雄漾藝術博覽會」,以更自由開放的型態提供年輕藝術家展現自己的舞台,進一步落實南部藝術產業的發展。 展覽理念介紹:巒生見山是山 ... 於 khh.tainanoutlook.com -

#7.新北市立板橋高級中學

... 藝術設計展」,鼓勵師生踴躍報名參加. 2023-09-16 明新大旅館管理與廚藝創意系舉辦 ... 2023-09-19 轉知:國立政治大學「2023年包種茶節-學系博覽會」資訊,請同學自由前往 ... 於 www.pcsh.ntpc.edu.tw -

#8.日月潭花火音樂節10/5盛大登場!連7週7場次活動嗨翻湖畔

... 藝術融合一體的渾然天韻,場場精彩可期,絕對不能錯過。 △圖片來源:再 ... 漾|伊達邵老街|湖景, 南投縣, 台灣; 蟬說:和社山林, 南投縣, 台灣; 山 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#9.潮玩懷舊吹熱新潮感樂齡智繪作品×懷舊走唱秀憶啟懷舊享溫心

... 藝術工作坊,對從未拿畫筆的長者,在她的鼓勵與陪伴下,學著畫出兒時農村 ... 高雄榮家攜手路老師齊守護住民交安 · 欣中天然氣李維安秋節慰問關懷中彰榮 ... 於 www.ccsn0405.com -

#10.屏東熱博童遊蘭館營造浪漫情人節

又到了一年一度西洋情人節,想要度過浪漫又繽紛的情侶們,推薦來屏東熱帶農業博覽會 ... 石岡花漾藝術燈節浪漫登場盧市長:照亮大台中! 台灣新聞雲/黃靖賀 ... 於 886.news -

#11.台北市藝文推廣處城市舞台 - gunayso.store

... 藝術巡禮)、分機345(藝文大樓藝城市舞台; 展覽; 親子劇場; 文化就在巷子裡; 臺北 ... 漾Hana展演空間(10樓) 直排輪場(B2) 查詢各場地租借目前預約情形. 111-04-28 ... 於 gunayso.store -

#12.外單位活動 - 嘉義市文化局

轉知-高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理「2023高雄漾藝術博覽會」線上徵件訊息. 發佈單位:藝文推廣科 點閱率:7. 一、旨揭活動線上徵件 ... 於 cabcy.chiayi.gov.tw -

#13.【轉知】高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理「2023 ...

相關報名資訊請參閱高雄漾藝術博覽會官網,網址:http://yak.tw。 上一則 回列表 下一則 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#14.2023高雄漾藝術博覽會:藝文生活

「高雄漾藝術博覽會」自2015年首辦,是一場打破展覽及博覽會藩籬的活動,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展;而這同樣也是一場快閃型的藝術博覽會,不同於其他 ... 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#15.國立中山大學National Sun Yat-sen University

09:00 鹽埕區大舞台早市(高雄市鹽埕區大仁路209-2號). Sep 26. 【音樂】映畫 ... 漾新聞|藝術策展融入國防史蹟中山大學「部署壽山」獲繆思創意金獎(漾新聞) · 更多 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#16.法界新聞》20150927高雄漾藝術博覽會駁二展開 - YouTube

法界新聞》 受訪者:駁二營運中心徐異宸 高雄漾藝術博覽會 召集了無藝廊經紀約的藝術工作者參與一場屬於藝術的自由之夏已經展開. 於 www.youtube.com -

#17.高雄漾藝博蓬萊B4倉庫開展選出優秀青年藝術家

【漾新聞記者陳雯萍/高雄報導】高雄市文化局主辦的「2022高雄漾藝術博覽會」從11日起至11月13日止,於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展出,共展出60位 ... 於 www.youngnews3631.com -

#18.高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理之「2023高雄漾藝術 ...

一、活動線上徵件自即日起至112年8月31日止,活動預計辦理於112年11月17日至11月19日,地點為駁二藝術特區大勇區P3倉庫。 二、相關報名資訊請參閱高雄漾藝術博覽會官網 ... 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#19.高雄漾藝術博覽會- 展覽、會議

地點. 駁二藝術特區. 803高雄市鹽埕區大勇路1號 + Google 地圖. 高雄當地時間. 08:00 AM. 2023/07/19. 聯絡資訊. 高雄市政府經濟發展局會展推動辦公室 ... 於 www.khmice.org.tw -

#20.潮玩懷舊吹熱新潮感樂齡智繪作品×懷舊走唱秀憶啟懷舊享溫心

勁報記者于郁金/臺南報導】花漾繽紛致青春,憶啟懷舊享溫心; … Read More. 於 mknews.com.tw -

#21.2022高雄漾藝術博覽會

高雄漾藝術博覽會 是台灣第一個以40歲以下、未有畫廊經紀約的青年藝術家為主的藝博會,每年以開放徵件的方式,提供年輕藝術家展售作品的舞台。今年由147位 ... 於 www.fuhsing.com.tw -

#22.Port & Brandy Bar Safari 波特酒與白蘭地:城市尋寶圖活動 ...

1979年,多利士Torres 一個來自西班牙的酒廠,在法國巴黎世界博覽會中 ... 金普頓大安酒店蘇格蘭低地之王Rosebank 攜手打造玫瑰河畔奢華花漾品飲之旅! 於 www.travelerluxe.com -

#23.[公告]2019高雄漾藝術博覽會10/4截止收件

【高雄】[公告]2019高雄漾藝術博覽會10/4截止收件地點:駁二藝術特區日期:2019-12-13 ~ 2019-12-15 網址:http://yii.tw/events/315. 複製此段文字 ... 於 yii.tw -

#24.2017高雄漾藝術博覽會Young Art Kaohsiung 2017 - 大人物

「高雄漾藝術博覽會」自2015年首辦,是一場打破展覽及博覽會藩籬的活動,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展;而這同樣也是一場快閃型的藝術 ... 於 www.damanwoo.com -

#25.2019高雄漾藝術博覽會

「高雄漾藝術博覽會」是一場打破展覽及博覽會藩籬的活動,以藝術家為單位的小型個展,串連成大型聯展,而這同樣也是一場快閃型的藝術博覽會,但不同於其他藝術博覽會的 ... 於 khcc.kcg.gov.tw -

#26.高雄漾藝術博覽會.jpg

肖 瑞昀. Rae Xiao. 高雄漾藝術博覽會 高雄漾藝術博覽會.jpg. ©Rae Xiao 2018. Grey Facebook Icon · Grey Instagram Icon. bottom of page. 於 rae100.wixsite.com -

#27.轉知:高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理之「2023 ...

訊息聯播. 轉知:高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理之「2023高雄漾藝術博覽會」線上徵件訊息,徵件自即日起至112年8月31日止。 轉知:高雄市政府文化 ... 於 www.hchcc.gov.tw -

#28.台灣設計展

藝漾人生-2023風向球畫會聯展. 美麗永安藝文中心. D8. 當黑膠遇到小提琴特展. 市圖 ... 新莊文化藝術中心藝術廳. D17. 觀光工廠20週年趣遊派對. MITSUI OUTLET PARK林口中央 ... 於 www.designexpo.org.tw -

#29.-波新聞-https://www.bo6s.com.tw

波新聞─陳穎/高雄. 「2021高雄漾藝術博覽會」今日起接連三天於駁二藝術特區P3倉庫展出,以40歲以下、無畫廊經紀約的青年藝術家為主角的漾藝博,今年 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#30.2017高雄漾藝術博覽會| chenkai-chih

2017高雄漾藝術博覽會 Young Art Kaohsiung 2017. 展期| 2017年12月08日-2017年12月10日. 地點| 高雄駁二藝術特區大勇C5倉庫、大勇自行車倉庫. 地址| 高雄市鹽埕區大勇路1 ... 於 www.chenkaichih.com -

#31.2018高雄漾藝術博覽會 - 愛師部落格

(1)展覽時間:2018年09月28日~2018年09月30日(2)展覽地點:高雄市鹽埕區大勇路1號- 駁二藝術特區大勇區P2倉庫(3)展覽內容:高雄漾藝術博覽會」自2015 ... 於 youthlt.pixnet.net -

#32.「2019高雄漾藝術博覽會」 在駁二藝術特區P2倉庫登場

亞太新聞網ATA News ... 「2019高雄漾藝術博覽會」即日起至12月15日在駁二藝術特區P2倉庫登場,副市長葉匡時今(13)日下午出席開幕記者會,欣賞藝術家們的 ... 於 www.atanews.net -

#33.#2022高雄漾藝術博覽會開展首日得獎名單 ... - Instagram

226 likes, 0 comments - pier2art on November 11, 2022: "#2022高雄漾藝術博覽會開展首日得獎名單出爐! 青年藝術家無設限的藝 ..." 於 www.instagram.com -

#34.兩岸貿易戰全解析

一八六七年八月十日報導,美國製鋼琴首次在巴黎博覽會奪得金牌大獎,史坦威從此聲名遠播。 ... 高雄市立大同醫院與大同國小合作,在仍有學生的校園,用閒置 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#35.莒光國小附幼

... 藝術科學相對論」重力波科普藝術展覽. 2022-04-21 公告學習賀!本校六年三班陳逸榛、徐晨馨、邱得維榮獲110學年度新北市中小學科學博覽會特優國展! 於 huzurvery.online -

#36.漾藝博覽會展青年無設限藝術漾貌

「2022高雄漾藝術博覽會」今(11)日起至11月13日止,於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展出,共展出60位藝術家、超過470件作品。除開放徵件的「藝術新銳區」外 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#37.韓國旅遊,跟團推薦- colatour 國外旅遊

華川鱒魚發燒賣~滑雪初體驗、釣鱒滑雪橇、愛來藝術館、德壽宮汗蒸幕五日. $16,900 ... 好漾韓國雪紛飛~樂天世界、滑雪採草莓、南怡島汗蒸幕、乙晚住宿鬧區五日. $26,300 ... 於 www.colatour.com.tw -

#38.轉知訊息

一、旨揭活動線上徵件自即日起至112年8月31日止,活動預計辦理於112年11月17日至11月19日,地點為駁二藝術特區大勇區P3倉庫。 二、相關報名資訊請參閱高雄漾藝術博覽會 ... 於 culture.hccg.gov.tw -

#39.【轉知】高雄市政府文化局辦理駁二藝術特區之「2023高雄漾 ...

... 藝術特區之「2023高雄漾藝術博覽會」活動. 發佈日期:112-07-07. 本活動採線上徵件自即日起至112年8月31日止,活動預計辦理於112年11月17日至11月19日,地點為駁二藝術 ... 於 www.cultural.pthg.gov.tw -

#40.2018高雄漾藝術博覽會開始徵件 - ARTalks

「高雄漾藝術博覽會」的辦理旨在扶植培育年輕藝術創作者之外,也提供他們一個更多元的展售平台,以更自由開放的型態展現自己的舞台,進一步落實南部藝術 ... 於 talks.taishinart.org.tw -

#41.轉知訊息-2023高雄漾藝術博覽會線上徵件

二、相關報名資訊請參閱高雄漾藝術博覽會官網,網址:http://yak.tw。 三、活動洽詢:高雄市政府文化局,駁二營運中心,07-5214899轉502,黃小姐。 相關 ... 於 culture.tainan.gov.tw -

#42.高雄漾藝術博覽會在駁二登場青年新銳一展身手

扶植青年藝術家為主的高雄漾藝術博覽會,即起至13日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場,展現青年創意奔放不設限的藝術樣貌。 於 udn.com -

#43.駁二2022《高雄漾藝博》開展展現青年無設限的藝術漾貌

【焦點時報/記者蔡宗武報導】「2022高雄漾藝術博覽會」今(11)起至11月13日止,於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展出,共展出60位藝術家、超過470件作品。 於 focus.586.com.tw -

#44.2022高雄漾藝術博覽會

單展票80元、套票150元(含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫)。一人一票,限同一人單日使用,展覽不限進場次數。 年齡6歲以下或身高115公分以下之幼童(主要以證件為主), ... 於 pier2.org -

#45.高雄漾藝術博覽會12/8登場不丹藝術家參展吸睛

以無畫廊經紀約、獨立個體藝術家為主要參展對象的2017高雄漾藝術博覽會,即將在12月8日至10日,於駁二藝術特區大勇C5倉庫及自行車倉庫舉辦。[啟動LINE推播]每日重大 ... 於 www.storm.mg -

#46.2021 高雄漾藝術博覽會精彩藝術講座!

社團法人中華民國畫廊協會張逸羣理事長及游文玫秘書長今日(11月20日)於2021 高雄漾藝術博覽會週末開展第一天,為現場觀眾帶來兩場精彩的藝術講座! 於 www.aga.org.tw -

#47.高雄漾藝博開展助年輕新銳秀藝術「漾」貌

【記者李昕芸、陳韻如、陳宣懿高雄採訪報導】機械手指在桌面上敲著規律的節奏,這個裝置是新生代藝術家的多媒體作品。高雄漾藝術博覽會盛大開展,作品 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#48.2022高雄漾藝術博覽會徵件 - 彰化師範大學美術系

校外展覽與比賽資訊. 首頁 · 重要消息 · 校外展覽與比賽資訊; 2022高雄漾藝術博覽會徵件. share. 回上一頁. 2022高雄漾藝術博覽會徵件. 2022-06-27. 請參閱附件。 檔案下載. 於 artwww.ncue.edu.tw -

#49.永續高師大實踐SDGs 王校長以TAKE規劃校務發展綱要

... 藝術與表演藝術跨界合作。演出由國家文藝獎舞蹈類得主古名伸擔綱編舞總導演 ... 【漾新聞記者陳雯萍/高雄報導】海洋委員會委託金屬工業研究發展中心於 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#50.高雄漾藝術博覽會- Kaohsiung, Taiwan - Interest

高雄漾藝術博覽會 ... Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post ... 於 m.facebook.com -

#51.高雄漾藝術博覽會頒出第一座評審團大獎/漾新聞Young News

圖/高雄漾藝術博覽會展出50位四十歲以下年輕人的450件作品。(記者陳雯萍攝)記者陳雯萍/高雄報導以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立藝術家為主角 ... 於 a3631.pixnet.net -

#52.CANS藝術新聞3月號/2022 290期+亞洲藝術新聞 3月號/2022 206期

... 高雄藝術博覽會順利敗部復活後,我開始構想,該怎麼讓還不屬於畫廊的年輕藝術家們,也能夠參與藝術博覽會,向市場展現自己的創作。經過一年的討論規劃, 2015 年 9 月,正式 ... 於 books.google.com.tw -

#53.華梵大學美術與文創學系校友詹邠同學參展「高雄漾藝術 ...

華梵大學美術與文創學系校友詹邠同學參展「高雄漾藝術博覽會」,獲媒體報導(聯合新聞網). 2018-09-20; news. 畢業於華梵大學美術與文創研究所的詹邠同學參加「高雄漾 ... 於 www.hfu.edu.tw -

#54.分眾化的藝博會時代

上個月在南台灣高雄,由高雄市文化局自主舉辦了「高雄漾藝術博覽會」(簡稱「漾藝博」),不同於一般藝博會以畫廊做為展出單位的型態,漾藝博主打尚未有 ... 於 artouch.com -

#55.2020高雄漾藝術博覽會

「高雄漾藝術博覽會」的辦理旨在扶植培育年輕藝術創作者外,也提供一個更多元的展售平台,以自由、開放的型態展現自己的舞台,進一步落實南部藝術產業的發展。 計畫內容 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#56.高雄漾藝博開展助年輕新銳秀藝術「漾」貌

【記者李昕芸、陳韻如、陳宣懿高雄採訪報導】機械手指在桌面上敲著規律的節奏,這個裝置是新生代藝術家的多媒體作品。高雄漾藝術博覽會盛大開展,作品包含 ... 於 news.cts.com.tw -

#57.高雄市政府文化局駁二藝術特區辦理「2023高雄漾藝術 ...

二、相關報名資訊請參閱高雄漾藝術博覽會官網,網址:http://yak.tw。 回上一頁. 項目. 於 www.klccab.gov.tw -

#58.高雄漾藝術博覽會以創作開啟國際交流

「2019高雄漾藝術博覽會」即日起至12月15日在駁二藝術特區P2倉庫登場,漾藝博以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立個體藝術家為主角,總計展出超過400件 ... 於 www.taiwanhot.net -

#59.駁二高雄漾藝博開展展出470件新生代藝術作品 - 自由藝文

2022高雄漾藝術博覽會自週休假日展至週日(13日),60名藝術家於駁二藝術特區呈現超過470件作品,在「藝術新銳區」等各自單元展區展現青年創意。 於 art.ltn.com.tw -

#60.2022高雄漾藝術博覽會

2022高雄漾藝術博覽會 ; 總獎金: 66000 ; 最高獎金: 30000 ; 報名時間: 2022-06-20 ; 主辦單位: 高雄市政府文化局 ; 主辦單位電話: 07-521-4899分機502(黃小姐). 於 news.idea-show.com -

#61.2021高雄漾藝博駁二大勇區P3倉庫開幕64名40歲以下青年 ...

2021高雄漾藝術博覽會11月19日至21日在駁二藝術特區大勇區P3倉庫登場,匯集64名40歲以下無畫廊經紀約青年藝術家超過450件作品,藝術家盧嘉宏木雕勇奪 ... 於 freshweekly.tw -

#62.扶植青年藝術家高雄漾藝術博覽會開幕

高雄漾藝術博覽會 是為扶植青年藝術家,以藝術家為單位辦的藝術博覽會,已推動8年;今年於11日至13日在駁二藝術特區展出。此次展出共有60位40歲以下且 ... 於 ctee.com.tw -

#63.高雄漾藝博開展助年輕新銳秀藝術「漾」貌

【記者李昕芸、陳韻如、陳宣懿高雄採訪報導】機械手指在桌面上敲著規律的節奏,這個裝置是新生代藝術家的多媒體作品。高雄漾藝術博覽會盛大開展,作品 ... 於 www.peopo.org -

#64.2021高雄漾藝術博覽會結合NFT 線上特展搶先看

【記者陳文偉高雄報導】 一年一度的「2021高雄漾藝術博覽會」即將在11月19日至21日於駁二藝術特區登場,今年特別策畫主題展區「To the Moon-NFT未來 ... 於 www.8news.net -

#65.2023高雄漾藝術博覽會徵件

「高雄漾藝術博覽會」的辦理旨在扶植培育年輕藝術創作者外,也提供一個更多元的展售平台,以自由、開放的型態展現自己的舞台,進一步落實南部藝術產業的發展。 參賽資格. 於 bhuntr.com -

#66.2022高雄漾藝術博覽會」之線上徵件

【轉知】高雄市政府文化局-「2022高雄漾藝術博覽會」之線上徵件. 說明:. 一、. 旨揭活動線上徵件自即日起至111年8月31日止,活動預計辦理於111年11 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#67.[轉知]「2021高雄漾藝術博覽會」徵件,自即日起至110年9月 ...

[轉知]「2021高雄漾藝術博覽會」徵件,自即日起至110年9月10日止 · 作品類別:不限類別。 · 參展件數:5-7件(尺寸不限,不限新作,以未曾參加過本博覽會之 ... 於 www.art.ntnu.edu.tw -

#68.高雄漾藝術博覽會

「高雄漾藝術博覽會」是一場打破展覽及博覽會藩籬的活動,以藝術家為單位的小型個展,串連成大型聯展,而這同樣也是一場快閃型的藝術博覽會,但不同於其他藝術博覽會的型態 ... 於 yak.tw -

#69.【徵件】2020高雄漾藝術博覽會- 藝文訊息

「高雄漾藝術博覽會」自2015年首辦,是一場打破展覽及博覽會藩籬的活動,以藝術家為單位的小型個展,串聯成大型聯展;而這同樣也是一場快閃型的藝術 ... 於 artnews.artlib.net.tw -

#70.【轉知】高雄市政府文化局辦理「2021高雄漾藝術博覽會」徵件 ...

... 高雄漾藝術博覽會」徵件事宜. 發布單位:展覽藝術科. 一、旨揭活動徵件至110年9月10日止,活動預計辦理於110年11 月19日至11月21日,地點為駁二藝術特區P3、P3-1倉庫。 於 content.yunlin.gov.tw -

#71.轉知高雄市政府文化局辦理「2021高雄漾藝術博覽會」徵件事宜

... 高雄漾藝術博覽會」徵件事宜. 日期:110-07-30. 相關圖片. 活動徵件至110年9月10日止,活動預計辦理於110年11月19日至11月21日,地點為駁二藝術特區P3、P3-1倉庫。 相關 ... 於 ccl.taitung.gov.tw -

#72.高雄漾藝術博覽會結合NFT 線上特展搶先看

記者王正平/高雄報導「2021高雄漾藝術博覽會」訂11月19至21日於駁二藝術特區登場,今年特別策畫主題展區「To the Moon-NFT未來啟程計畫」, ... 於 www.cdns.com.tw -

#73.扶植青年藝術家高雄漾藝術博覽會開幕- 生活- 中時

高雄漾藝術博覽會 是為扶植青年藝術家,以藝術家為單位辦的藝術博覽會,已推動8年;今年於11日至13日在駁二藝術特區展出。此次展出共有60位40歲以下且 ... 於 www.chinatimes.com -

#74.拍照、美食、買東西!由東至西6 站玩翻臺灣大道 - 台灣旅行趣

△【すき家Sukiya】價格實惠、份量足夠,日本平民牛丼王。 JMall商場地址:台中市西屯區台灣大道四段1038號. 第五站東海藝術街. 於 taiwan.sharelife.tw