高雄市地圖pdf的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦紅毛丫頭寫的 再見紅毛港:行船人的愛 可以從中找到所需的評價。

另外網站本校校園安全地圖 - 岡山農工也說明:附件為本校校園安全地圖,請參考運用。 109年校園安全地圖.pdf. 瀏覽數:543. 友善列印. 國立岡山高級農工職業學校版權所有 820高雄市岡山區岡山路533號google maps ...

國立臺南大學 教育學系教育經營與管理碩博士班 呂明蓁所指導 廖凰吟的 國民小學融合教育班級導師的日常 (2021),提出高雄市地圖pdf關鍵因素是什麼,來自於融合教育、多元文化教育、特殊教育、建制民族誌。

而第二篇論文國立高雄師範大學 客家文化研究所 洪馨蘭所指導 賴彥君的 屬於我這客家世代的「民歌」(民聲)採集與創作——從臺灣雲林詔安客來的田野訊息與歌曲製作 (2021),提出因為有 客家、雲林詔安客、客家歌曲、詞曲創作、民族誌的重點而找出了 高雄市地圖pdf的解答。

最後網站高雄美食地圖- 高雄市政府觀光局特別挑選了高雄市區36間各具 ...則補充:高雄市 政府觀光局特別挑選了高雄市區36間各具特色店家製作成《發現高雄36 ... 《高雄美食地圖》精選36間餐廳! ... 高雄美食手冊-完稿(無COUPON).pdf.

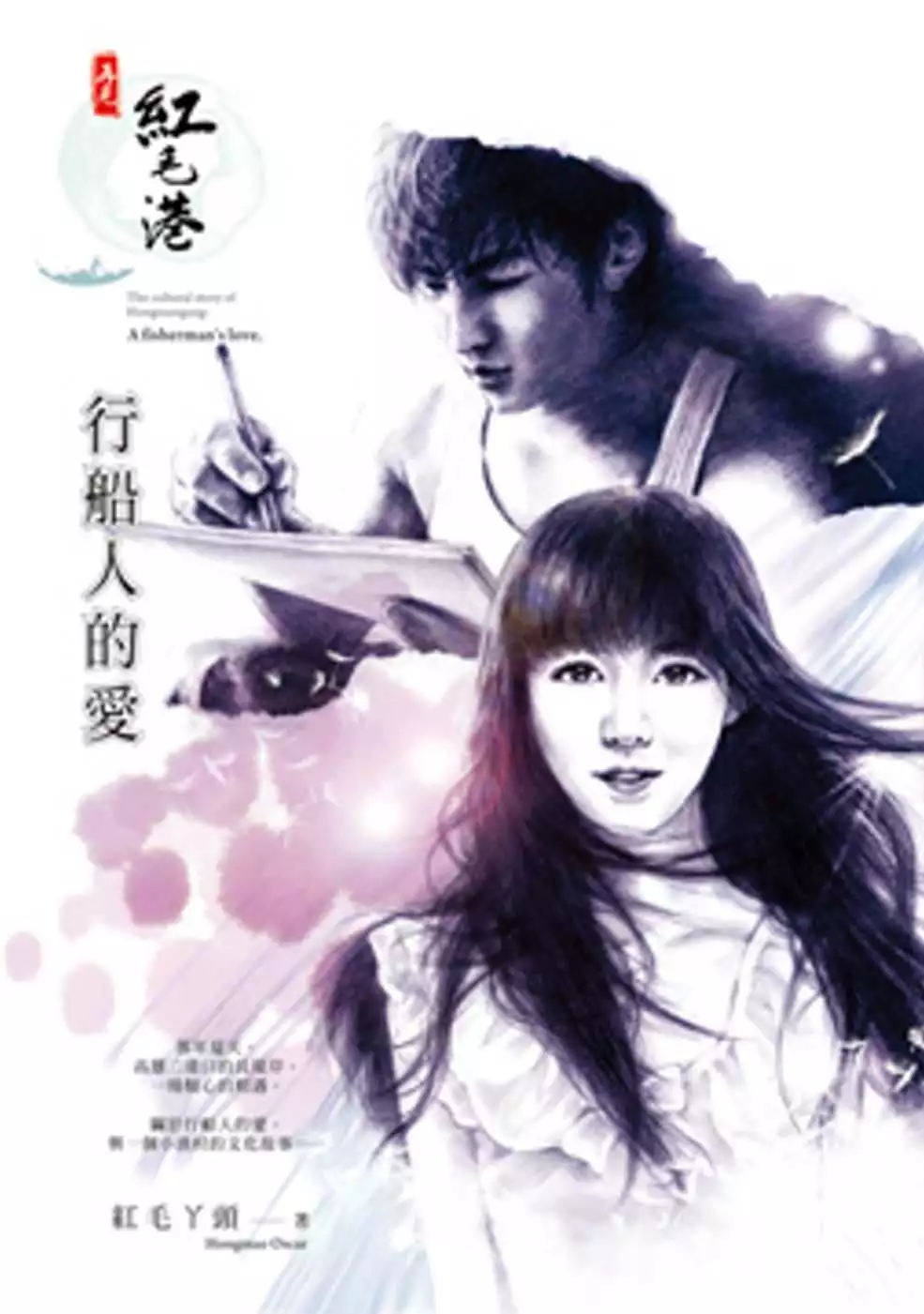

再見紅毛港:行船人的愛

為了解決高雄市地圖pdf 的問題,作者紅毛丫頭 這樣論述:

那年夏天,一場傾心的相遇——關於行船人的愛, 以及紅毛港最真實的文化故事…… ◎作者是道地的紅毛港人,以高雄最早的發源地──紅毛港為背景,透過小說詮釋行船人的愛與紅毛港不為外人所知的一面。 ◎場景與情感的描述細膩,細細訴說一份純摯的愛,與百年非凡的漁村從繁榮直至破滅的萬般無奈。 ◎透過故事陳述,注入最完整、真實的文化與演變,讀者可對紅毛港有更進一步的認識。 紅毛港,高雄最早的發源地,一份純摯的愛與百年非凡的漁村,從繁榮直至破滅的萬般無奈,隨著遷村而飄散…… 水如澐,即將升讀專二的學生, 憑藉一股莫名的嚮往,初次造訪了陌生的漁村——紅毛港。 在高雄港第二

港口的長堤岸與白海文意外地邂逅, 從此,完全改變她的人生…… 在一見鍾情的情況下,水如澐一連做出自己都無法解釋的行為。 得知他將要踏上遠洋的航程, 彼此將長時間的分離,她該如何面對早已為他萌芽的情感? 經過兩年漫長的等待,好不容易盼到他回港, 卻遭受母親強烈的反對與阻撓, 為了他,她又該如何扭轉這一切? 更多精彩內容請見:www.pressstore.com.tw/freereading/9789863581697.pdf

國民小學融合教育班級導師的日常

為了解決高雄市地圖pdf 的問題,作者廖凰吟 這樣論述:

本研究採建制民族誌,旨在瞭解帶領融合教育班級導師的日常,尋找融合教育班級導師在建制中的社會關係,並找出文本建構中介的支配關係,藉此了解融合教育班級導師他們因特殊生入班所需的協調與看不見的工作、導師對特殊生入班因應之道。除此之外,導師應對特殊生是否符合《身心障礙者權利公約》所提及的「可接受性」以及「可調適性」這兩個重點。 透過半結構式訪談,錄音以及筆記,將這8位國小教師的日常紀錄下來,再經過與文本對話,建構出以下發現:1. 融合教育班級導師經由「課表」這個文本進行每日的教學操演,例如批閱聯絡簿、批改作業、照表操課等。然而融合教育班級導師帶班背後還有四項看不見的工作:「清潔」、「輔導學生

」、「學校交付工作」以及「與他人的協調」。2. 融合教育班級導師能帶好融合班級所需的三個協調關鍵對象: 家長、一般生以及特殊生。後兩者是最重要的,尤其是特殊生,「特殊生類型」成了融合班裡的文本,支配著特殊生與導師的互動關係。特殊生不再是不被注意的影子,而是擁有鮮明個性的主體。3. 帶好融合教育班級的知識技巧有以下幾點:(1)多汲取特殊教育的知識以及多看書 (2)增加溝通技巧與輔導技巧(3)調整心態、帶人要帶心4. 融合教育班級導師在《身心障礙者權利公約》中所提及的「可接受性」以及「可調適性」這兩項重點皆有做到尊重差異、合理調整,這也相當符合多元文化教育的精神。關鍵字: 融合教育、多元文化

教育、特殊教育、建制民族誌

屬於我這客家世代的「民歌」(民聲)採集與創作——從臺灣雲林詔安客來的田野訊息與歌曲製作

為了解決高雄市地圖pdf 的問題,作者賴彥君 這樣論述:

當客家族群在臺灣這片土地,一面辨識自身的族群樣貌、一面建構屬於臺灣的在地認同,擁有臺灣客家意識的各類型創作成了作為描繪當代客家族群的另一種可能。屬於臺灣客家的音樂創作,已然自許多當代客家流行音樂的討論中得以窺見與聆聽。但回顧過去,屬於臺灣客家亞族群的雲林詔安客歌謠、歌曲的發展情形,卻顯得少數又隱形。 筆者藉由製作六首新創客家歌曲的過程認識當代雲林詔安客家族群,使用民族誌田野的方式進行音樂創作,並藉由本文將實踐過程與成果記錄下來。 藉由這項實踐探討何謂使用民族誌田野的方式進行音樂創作?如何從雲林詔安客來的田野訊息完成歌曲創作?採用民族誌田野創作的思索

與建議為何? 2000年起,有關臺灣詔安客的學術研究持續增加,主題不外乎關於詔安客語、臺灣詔安客認同等研究,在這些研究當中也能了解臺灣詔安客面臨了幾項困境:詔安客語嚴重流失、世代間嚴重的文化斷層、族群認同危機等,因此透過客家歌曲的創作實踐,希冀能增進大眾對臺灣客家亞族群議題的重視與行動。 雲林詔安客目前較多居住於雲林縣二崙、崙背一帶,本文以民族誌研究與田野調查的視野進行原始資料的採集,以參與觀察作為研究策略。本文透過在2020年夏季於二崙、崙背的實際田野,以及2021年離開田野後進行的創作歷程,彙整後完成本文的基本架構內容。 本文研究發現:1.

使用民族誌田野的方式進行音樂創作是進入田野對當地文化與民聲進行採集,並透過田野訊息分析進行音樂創作的方法。這個創作方式能夠瞭解族群樣貌、記錄族群聲響,也能使創作者貼近相對陌生的亞族群議題。2. 由雲林詔安客來的田野訊息創作,描繪當代雲林詔安客家元素的存在場景,是以歌曲再現當代雲林詔安客真實的樣貌與記憶,建構具有在地性、異質化客家表徵的雲林詔安客家新創歌曲。也藉由這樣的歌曲創作歷程「將個人置身於當地,書寫歌謠民族誌的方式」視為當代客家文化的一種社會實踐。3. 民族誌田野創作歷程是研究者透過「看見族群差異、與族群差異對話」來參與「雲林詔安客找尋自身當代意義」的現

場,進行「突顯差異的傳統—歌謠民族誌創作」的過程。

高雄市地圖pdf的網路口碑排行榜

-

#1.地圖與交通資訊 - 國立臺灣大學

臺灣大學校區分布圖/校區交通資訊圖 臺灣大學校區分布圖│JPG 2.55MB│PDF 9.77MB│ · 臺北校區地圖(校總區/水源校區/城中校區) · 臺北校區地圖單位索引(校總區/城中校區/ ... 於 www.ntu.edu.tw -

#2.高雄市行政區域圖 - 高雄市政府民政局

高雄市 行政區域圖中文版(北) · 高雄市行政區域圖中文版(南) · 高雄市行政區域圖英文版(北) · 高雄市行政區域圖英文版(南) · 鹽埕區 · 鼓山區 · 左營區 · 楠梓區. 於 cabu.kcg.gov.tw -

#3.本校校園安全地圖 - 岡山農工

附件為本校校園安全地圖,請參考運用。 109年校園安全地圖.pdf. 瀏覽數:543. 友善列印. 國立岡山高級農工職業學校版權所有 820高雄市岡山區岡山路533號google maps ... 於 www.ksvs.khc.edu.tw -

#4.高雄美食地圖- 高雄市政府觀光局特別挑選了高雄市區36間各具 ...

高雄市 政府觀光局特別挑選了高雄市區36間各具特色店家製作成《發現高雄36 ... 《高雄美食地圖》精選36間餐廳! ... 高雄美食手冊-完稿(無COUPON).pdf. 於 www.facebook.com -

#5.高雄市地圖 - 台灣商業網TaiwanBeez

行政區域, 面積(KM2), 商業資訊. 鹽埕區, 1.4161. 鳯山區, 26.7590, 麗登MOTEL. 前金區, 1.8573. 芩雅區, 8.1522, 永康旅行社. 小港區, 41.2061. 湖內區, 20.1615. 於 www.taiwanbeez.com -

#6.高雄市楠梓區援中國民小學- 處室章則- 學務處章則

援中國小校園安全地圖.pdf. 高雄市楠梓區援中國民小學校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治規定.pdf(243.25KB). 高雄市楠梓區援中國民小學校園性侵害、 ... 於 www.yucps.kh.edu.tw -

#7.高雄市地圖pdf - 加油地圖

高雄熱訊不錯過.訂閱.網站導覽.高雄市政府觀光局.,旗津漫遊地圖.PDF(7.69MB).最前頁;上一頁 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#8.高雄景點地圖- Google 我的地圖

oogo租車據點. 志峰車業. 大裕車業. 高雄市區景點. 新堀江商圈. 六合夜市. 捷運美麗島站. 城市光廊. 天主教玫瑰聖母堂. 高雄市立圖書館總館. 於 www.google.com.tw -

#9.自來水全球資訊網-服務據點 - 台灣自來水公司

地址: 20547基隆市暖暖區水源路38-1號 · 第一區-新北市東北部、基隆. 基隆服務所. 代碼: 11. 轄區: 基隆市. 電話: (02)24252103、24234195、台水客服專線1910. 於 www.water.gov.tw -

#10.高雄市行政區地圖 | Taiwan, Map, Design - Pinterest

高雄市 健康暨高齡友善城市 ... Download a free preview or high-quality Adobe Illustrator (ai), EPS, PDF vectors and high-res JPEG and PNG images. iceannie. 於 www.pinterest.com -

#11.高雄關服務地點、電話及傳真

單位名稱 聯絡電話 聯絡電話 傳真電話 關本部 總機 (07)5613251 (07)5514958 關本部 免付費語音查詢專線 0800‑005055 (07)5514958 關本部 服務中心免付費專線 0800‑711209 (07)5514958 於 kaohsiung.customs.gov.tw -

#12.「美感生活學習地圖實踐計畫」 下學期到校輔導日期一覽表

附件1 110 學年度教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」. 下學期到校輔導日期一覽表. 校數. 分區. 輔導員. 縣市 ... 高雄市. D13. 鳥松國中4/14(四)上午. 計畫主持、淳儒. 於 www.jcjh.tp.edu.tw -

#13.高雄榮民總醫院位置地圖地址:高雄市左營區大中一路386 號

Page 1. 1. 高雄榮民總醫院位置地圖. 地址:高雄市左營區大中一路386 號. 於 www.redcross.org.tw -

#14.國立臺南家齊高級中等學校National Tainan Chia-Chi Senior ...

高三5班黃敬翰參加數理及資訊學科能力競賽榮獲物理科第四名,代表台南市參加 ... 點閱數 國立高雄科技大學辦理線上課程招生 11; 2023-02-22 【教務處-教學組】 PDF格式 ... 於 www.ccsh.tn.edu.tw -

#15.交通方式與校園地圖

交通方式與校園地圖. 高科大建工校區交通 ... 搭火車:由高雄火車站直接轉公車紅30 至高雄科大(建工)。 ... 路線1:下九如交流道往高雄市區方向→ 九如路→ 大昌路. 於 rec.chass.ncku.edu.tw -

#16.古地圖套繪清代鳳山新城與舊城

古地圖套繪清代鳳山新城與舊城. 高雄市鳳山社區大學講座2018年11月20日. 報告人:廖德宗 ... 《康熙台灣輿圖》之鳳山縣地圖地圖年代-康熙38年至43年(1699-1704年). 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#17.高雄市行政區劃 - 维基百科

區名 區域代碼 面積 (km²) 下轄里數 下轄鄰數 人口數 人口消長 人口密度 (人/km²) 鹽埕區 64000010 1.4161 21 228 22,912 ‑641 16,180 鼓山區 64000020 14.7523 38 719 140,410 ‑1,078 9,518 左營區 64000030 19.3823 39 710 196,314 ‑992 10,129 於 zh.wikipedia.org -

#18.高雄市政府衛生局抽驗冬至應景食品全數合格

高雄市 衛生局地圖資源系統. ... 結果,可逕上高雄市政府衛生局網站(https://khd.kcg.gov.tw/)食品衛生專區或食安地圖 ... 附件檔案: 0_110年冬季應景食品合格清單.pdf. 於 foodmap.kchb.gov.tw -

#19.國小學生閱讀成就影響因素之多層次模型分析:以臺灣與新加坡 PIRLS 2011為例

臺北市:教育部。教育部(2003)。 ... 國小一年級教師運用課程地圖進行課程設計與教學反思~以一個閱讀教學活動為例~ (未 ... 高雄師大學報:教育與社會科學類,36 ,23-45。 於 books.google.com.tw -

#20.高雄市行政區劃 - Wikiwand

(PDF). 指導教授:李文環;策劃小組:吳佳玲陳淑芬龍炳豐蕭佳玲;執行編輯:顏嘉億柯麗卿游凌雀;撰稿:黃森濤 ... 於 www.wikiwand.com -

#21.課程學習地圖(大學部) - 廚藝學系- 義守大學

課程學習地圖(大學部). 111學年度課程學習地圖(PDF). 110學年度課程學習地圖(PDF). 109學年度課程學習地圖(PDF). 108學年度課程學習地圖(PDF). 107學年度課程學習 ... 於 www.ca.isu.edu.tw -

#22.H 館地址:高雄市三民區博愛一路221 號(善願中醫旁) No ...

H 館地址:高雄市三民區博愛一路221 號(善願中醫旁). No. 221, Bo'ai 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C.). 於 osa.kmu.edu.tw -

#23.高雄日嚐366|高雄市政府觀光局

高雄市 政府觀光局特別推出高雄日嚐366美食推薦活動,一起來將你最愛的高雄美食口袋名單分享給我們吧! 於 www.khh366.info -

#24.摘要 - 內政部

臺灣通用電子地圖與基本地形圖合併更新作業,以達到兩種圖資一致. 的目標。 本案第2 作業區進行高雄市、屏東縣、臺中市等完整區域及花蓮. 於 ws.moi.gov.tw -

#25.新北市地圖Pdf. 臺北市政府民政局門牌整合檢索系統

選擇縣市, 基隆市, 台北市, 新北市, 宜蘭縣, 新竹市, 新竹縣, 桃園市, 苗栗縣, 台中市, 彰化縣, 嘉義市, 台南市, 高雄市, 屏東縣, 台東縣. --全部--. 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#26.旅遊指南與摺頁- 導覽地圖 - 高雄旅遊網

高雄餐盤發見計畫地圖. PDF (31.52MB) ... 蓮池潭旅遊導覽地圖. PDF (24.96MB) ... 地址: 鳯山行政中心830201高雄市鳳山區光復路二段132號. 電話:(07)799-5678. 於 khh.travel -

#27.移民署中文網-服務站

新北市服務站 地圖按鈕 ... 地址:高雄市苓雅區政南街6號5、6樓 高雄市第一服務站連結地址 ... 地址:高雄市岡山區岡山路115號 高雄市第二服務站連結地址 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#28.2023臺灣國際蘭展-旅遊資訊介紹 - 台南旅遊網

詳見以下列表,或下載PDF電子檔案(請點選):東南旅行社、翔麟旅行社、金建 ... 嬰兒3歲以下NT$450,高雄/台南/嘉義飯店或住家接送可另外詢價。 於 www.twtainan.net -

#29.高雄市

高雄市地圖. ← 台灣地圖. 一般圖片. 於 www2.moeaboe.gov.tw -

#30.舊高雄市地圖

人口密度則約每平方公里人。 高雄市行政區中以三民區人口最多,門牌電子地圖查詢系統歷史門牌查詢--連結內政部戶政司村里街路門牌查詢〈資料 ... 於 elatiwo.deschiensdeschatsdeshumains.fr -

#31.國立高雄科技大學(第一校區)校區地圖

國立高雄科技大學(第一校區)校區地圖. 大學路大門:高雄市燕巢區大學路1號. 卓越路大門:高雄市楠梓區卓越路2號 https://www.nkust.edu.tw/p/412-1000-2559.php. 於 oir.nou.edu.tw -

#32.鹽埕區地圖

本篇介紹高雄市鹽埕區的個鹽埕一日遊:景點、交通、美食及高雄住宿,這是一段屬於我們的鹽埕序。 鹽埕區的美食地圖,好吃的東西真的很多,值得一一攻 ... 於 panakygo.dariazasun.pl -

#33.審計部高雄市審計處99年度決算

地址:10058台北市杭州北路1號(地圖) 總機:(02)2397-1366 傳真:(02)2397-7889 最佳瀏覽環境:IE 10.0以上版本/ 螢幕解析度1024*768. 於 www.audit.gov.tw -

#34.臺南市行政區域圖 - 臺南市政府民政局

臺南市行政區域圖. pdf(27.92 MB) MD5:509aed0a28571e83997fdc566a863d77 · 01.臺南市新營區行政區域圖 · 02.臺南市鹽水區行政區域圖 · 03.臺南市白河區行政區域圖 · 04.臺南市 ... 於 bca.tainan.gov.tw -

#35.高雄市地圖pdf - E anton

浅田政志; 更新日期高雄市政府觀光局; PDF (41; 【高雄美食】10家豪邁大塊吃的台式牛排; pdf (4; 上一頁: 台灣東部旅遊觀光地圖; 內政部國土測繪資料供應 ... 於 e-anton.pl -

#36.衛福部長照專區(1966專線)

長照地理資訊地圖 · 影音與資源 · 長照2.0識別標誌(LOGO)及相關標章 ... 聯絡資訊. 總機電話:(02) 8590-6666 衛生福利部地址:115204 台北市南港區忠孝東路6 段488 號. 於 1966.gov.tw -

#37.臺北市政府民政局門牌整合檢索系統

機關地址:11008 臺北市信義區市府路1號中央區9樓 連絡電話:(02)27208889#6253(門牌)、#6200(電子地圖);傳真:(02) 27598791 資料更新日期:112/03/02 ... 於 houseno.civil.taipei -

#38.高雄地图高清版下载-高雄市区地图全图下载 - 当易网

高雄市 区地图全图是一款城市电子地图,高雄市是台湾重要的中心城市之一,以客家话和闽南语为主要方言,主要民族为汉族,少数民族有马卡道族、大满族等 ... 於 www.downyi.com -

#39.【韓國|首爾】2023最實用韓國首爾中文地鐵圖下載+出入境 ...

在網路上最多人下載的中文地圖並不是為新版的:首爾交通公社網站。只要在同一個網站裡點選韓文或是英文地圖就 ... 高清pdf:下載點我 (密碼:0000). 於 footprints.tw -

#40.各縣市院外隨到隨打/接種站COVID-19疫苗接種地點

各縣市院外隨到隨打/接種站COVID-19疫苗接種地點 ... 0304-0310各縣市院所外隨到隨打疫苗接種站點(依地方政府衛生局公布為主).pdf. 於 www.cdc.gov.tw -

#41.高雄市捷運輕軌及主要公車路網圖.pdf

高雄市 市區公車一段票價. Kaohsiung City bus fare prices ... 高雄女中. Kaohsiung Municipal. 台灣臺厅. Girls Senior High School. 前金國小. 漢神百貨. 於 www.tbkc.gov.tw -

#42.管轄區域 - 法務部行政執行署高雄分署

高雄市 轄有前金、新興、鹽埕、左營、楠梓、鼓山、旗津、苓雅、三民、前鎮、小港、鳳山、鳥松、大社、仁武、大樹、岡山、燕巢、梓官、永安、彌陀、 ... 於 www.ksy.moj.gov.tw -

#43.改制後高雄市-區里名稱及代碼之改制前後對照表市、區村里市

鄉(鎮市. 區). 村里縣(市)、鄉(鎮市. 區). 村里. 64000010 001 高雄市鹽埕區藍橋里. 64000010 001 高雄市鹽埕區藍橋里. 64000010 002 高雄市鹽埕區慈愛里. 於 www.ris.gov.tw -

#44.高雄大樹-旅遊地圖

以上圖片與連結引用自高雄市大樹鄉公所01.曹公舊圳五孔水門、02.曹公舊圳三孔水門、03.舊鐵橋濕地公園、04.九曲堂火車站、05.飯田豐二紀念館、06. 於 kaoh.org.tw -

#45.在台灣高雄市Kaohsiung City旅行: Moovit交通攻略

巴士機構 · 火車機構 · 地鐵機構 · 輕鐵機構 · 渡輪機構 · 高雄市Kaohsiung City 離線地圖(PDF) · 在高雄市Kaohsiung City旅行,搭巴士也方便。! 於 moovitapp.com -

#46.指定的視訊診療中醫院所名單 - 中華民國中醫師公會全國聯合會

民眾自行預約:可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式;或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。 於 www.twtm.tw -

#47.學生專區 - 高雄市立空中大學

校務系統 · 網路選課 · 網路教學3.0 (111-2學期啟用) · 網路教學1.0 · 課程地圖 · 學期課程授課大綱 · 教務公告 · 輔導處 · 圖書館 · 公務人員電子化學習護照成績 ... 於 www.ouk.edu.tw -

#48.日程表 - 高雄市議會議事資訊整合查詢系統

高雄市 議會. 議事資訊 整合查詢系統 ... 會議紀錄; 市府部門業務報告; 質詢答復譯文稿. *, 第2屆第1次定期大會第14次會議紀錄-交通部門業務報告及質詢104.4.20.pdf ... 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#49.01 臺灣行政區空白地圖

花蓮縣. 高雄市. 臺中市. 新北市. 臺. 北. 市. 桃園縣. 連江縣. 金門縣. 澎湖縣. 基隆市. 臺東縣. 屏東縣. 臺南市. 宜蘭縣. 嘉義縣. 嘉義市. 新竹縣. 新竹市. 於 jhgeo7.files.wordpress.com -

#50.Taiwan-Map 台灣電子地圖服務網

Taiwan Map 台灣電子地圖服務網:找地址、找地點、找條路、找座標,周邊資訊,POI,圖徵,興趣點,台灣電子地圖,地圖輸出,地理圖資,GIS廠商,台灣重要地標,全台地圖,GIS向量 ... 於 www.map.com.tw -

#51.預告修正「限制輸入貨品表」 - 經濟部國際貿易局

... 月07日發文字號:經授貿字第11250010240號附件說明:如文1120150605-1.pdf ... 高雄辦事處- 801604 高雄市前金區中正四路103號2樓 高雄地圖位置. 於 www.trade.gov.tw -

#52.土壤液化潛勢查詢系統

土壤液化潛勢查詢系統. Liquefaction Susceptibility Inquiry System · 使用說明-緣起. User Guide- Origin · 土壤液化問與答. FAQ · 各縣市成果. Local survey Results · 滿意 ... 於 www.liquid.net.tw -

#53.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

「釣魚臺列嶼」 編在宜蘭縣轄區內,「東沙群島」、「南沙群島」編在高雄市轄區內。 部分路街名文字不屬於Big5字集,另以替代字取代,請參閱「路名替代字對應檔」->此 ... 於 www.post.gov.tw -

#54.高雄市地图 - Ps123.Net

高雄地图地形版 · 高雄市地图 · 高雄市中心区(二)… 高雄市中心区(一)… 凤山市地图 · 观音乡地图. 共6 幅地图 首页| 上一页| 1 | 下一页| 尾页 40篇/页 转到 於 ditu.ps123.net -

#55.112 學年度全台公立國小學區查詢總整理2023年9月新生依3/20 ...

桃園市:連結,依照地圖點選想要查詢的行政區後選擇112 年國中小學學區。 台中市:連結。 ... 高雄市:連結。(可線上觀看 PDF) ... (可線上觀看 PDF). 於 techsaydigi.com -

#56.導覽圖- 高雄捷運全球資訊網

捷運橘線:O1西子灣(中山大學)、O2鹽埕埔、O4市議會(舊址)、R10/O5美麗島、O6信義國小、O7文化中心、O8五塊厝、O9技擊館、O10衛武營、O11鳳山西站(高雄市議會)、O12鳳 ... 於 www.krtc.com.tw -

#57.臺北市停車管理工程處

便民服務 · 新聞稿 · 最新消息 · 重大訊息 · 影音專區 · 相關網站 · 推薦連結 · 市府宣導. 於 pma.gov.taipei -

#58.高雄市地圖Pdf. 最新消息 - ADT France Togo

高雄市地圖Pdf. 最新消息. 高雄市地圖l 街道. 高雄市地圖. 以鄉鎮市區、編釘類別查詢. 地址:(10055) ... 於 bwy.adt-france-togo.fr -

#59.高雄市私立三信高級家事商業職業學校

招生訊息. 112學年度【新生錄取通知單】. 112學年度適性入學報到確認單pdf word · 112學年度特色 ... 於 www.sanhsin.edu.tw -

#60.【台南景點2023】台南一日遊好玩景點推薦&台南市區郊區 ...

說真的台南還蠻大的,先看看Mimi整理的台南景點全區地圖,我把區域中比較熱門的台南景點列出來給大家,規劃台南旅遊行程時可以參考相對位置,把靠近的 ... 於 mimihan.tw -

#61.高雄市立志中學高中部課程地圖

高雄市 立志中學高中部課程地圖. 高一普通班. 高二普通班. 高三普通班. 第一學期. 第二學期. 第三學期. 第四學期. 第五學期. 第六學期. 於 courweb142.tchcvs.tc.edu.tw -

#62.【高雄景點推薦】2023高雄一日遊這樣玩!最新高雄旅遊捷運 ...

地址:高雄市左營區裕誠路南屏路,地圖; 交通:捷運紅線衛巨蛋站,步行5 ... 地址:高雄市旗津區廟前路周邊,地圖; 推薦性質:✓親子景點✓情侶景點. 於 bobby.tw -

#63.苓雅街頭彩繪地圖

國軍高雄總醫院、建軍站、衛武營藝術中心. GOOGLE MAP. 苓雅街頭彩繪地圖. 衛武迷迷村交通資訊. 為使高雄更生動美麗,高雄市苓雅區公所自. 105年起舉辦「高雄苓雅國際 ... 於 member.silkshotelgroup.com -

#64.高雄市- 縣市預報| 交通部中央氣象局

高雄市,縣市預報,縣市,預報,天氣,氣象,一周天氣預報,一周預報,7天預報,今明天氣預報,今明預報,36小時預報,溫度,降雨機率,體感溫度,紫外線,日出日沒,月出月沒,天氣電子 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#65.臺灣警察專科學校

地圖 下載(校園地圖.pdf) ... 校址:11696臺北市文山區興隆路3段153 號【本校地理位置及交通資訊】 | 電話:(02)22308512-4 | 傳真:(02)22303951. 臺灣警察專科學校 ... 於 www.tpa.edu.tw -

#66.電子地圖 - 交通部觀光局

旅遊電子地圖單元彙整北中南東之摺頁與電子地圖,藉由地圖協助您快速且輕鬆查詢人氣景點、交通網絡或飯店餐廳等位置資訊,隨時規劃旅程,讓多元的旅遊電子地圖服務指南 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#67.週邊大眾運輸景點地圖

80652高雄市前鎮區瑞田街99號(高雄輕軌凱旋瑞田站). Tel/+886-7-821 5299 Fax/+886-7-812 3956. No.99, Rueitian St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, ... 於 kaohsiung.hoyaresort.com.tw -

#68.附件一劃分北高雄、南高雄、岡山區、旗山區

劃分北高雄、南高雄、岡山區、旗山區、鳳山區等5區. 區別. 行政區域學校數(含完中校數). 總校數. 北高雄. 楠梓區(5)、左營區(6)、鼓山區(4)、鹽. 於 www.keu.org.tw -

#69.康軒教師網~中小學教師最愛用的第e網

康軒教師網為全國中小學師生、家長及關心教育人士,提供康軒版國中小教材的課程架構、多元評量試卷、教學進度表、教案、學習單、圖片、教具掛圖、教學簡報、教學動畫、 ... 於 www.945enet.com.tw -

#70.【高雄景點】2020高雄新景點懶人包,高雄一日遊超過30個必去 ...

(109/1/7更新,文末有提供高雄景點PDF檔下載唷!) ... <以下是高雄的地圖喔,取自高雄市政府> ... 地址:高雄市苓雅區五福一路67號西苑(文化中心內) 於 wkitty.tw -

#71.高雄市地政處首創「地籍」資訊電子地圖供大眾使用

高雄市 地政處首創「地籍」資訊電子地圖供大眾使用. 有別於一般的電子地圖,高雄市府地政處率先推出「多目標全市區段界電子一覽圖」,. 除了可提供民眾尋找包括休閒和 ... 於 www.stat.gov.tw -

#72.高雄市景點地圖 - 旅遊王TravelKing

高雄市 的地理位置. 高雄市位於臺灣西南部東經120.15度、北緯22.31度,面積為153.6029平方公里,是臺灣第二大都市,也是台灣人口密度最高與重工業最發達的都市;而位於 ... 於 www.travelking.com.tw