重新領牌代辦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柳時泉寫的 找到人生方向的一頁夢想地圖:把夢想拆解成「七個目標」,畫出來就能實現! 和古堅純子的 囤物族的不丟東西整理術:別再叫我斷捨離!只要挪動空間就OK!不復亂的收納魔法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站汽車領牌要多久也說明:代辦領牌 ->不是業代自己去,有代辦人員幫忙跑(但是業代自己跑監理所也不是不可能) ... 上面整個驗車重新領牌所需要的時間約4.5 小時(含來回車程), ...

這兩本書分別來自采實文化 和墨刻所出版 。

國立中央大學 亞際文化研究國際學位學程 林淑芬所指導 劉璧嘉的 衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織 (2020),提出重新領牌代辦關鍵因素是什麼,來自於火紅年代、左翼歷史、國族政治、社會運動、香港七〇年代。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 賀秋白所指導 李耘衣的 臺南地區書店變遷與轉型研究 (2019),提出因為有 書店轉型、臺南地區書店、書店場域的重點而找出了 重新領牌代辦的解答。

最後網站新車領牌費用 - Ecoconfort則補充:私家車汽車牌照費是根據引擎汽缸容量而定,電動車則根據車重而計算,如1,500cc、2,500cc等。. 汽車繳銷異動登記書影本、公司營利事業登記證影本或公司核准 ...

找到人生方向的一頁夢想地圖:把夢想拆解成「七個目標」,畫出來就能實現!

為了解決重新領牌代辦 的問題,作者柳時泉 這樣論述:

你很會安排旅遊行程, 為什麼卻不會規劃人生? 每年都想著明年一定要更精進自己,變得更好、更瘦或更健康, 可是,每每總是虎頭蛇尾,或是走一步算一步,最後只能暗自懊悔。 看著身邊的人都奮力地朝向夢想前進,好像只有自己不知道該往哪邊努力…… ★給沒有方向、毫無計劃,卻已經在路上的你 還不太清楚自己未來想做或能做什麼的學生 初入職場生存叢林的社會新鮮人 一上班就想下班,唯一夢想是辭職的老鳥上班族 想要好好「生活」,而不只是求「生存」的你…… 作者是韓國知名大學資訊設計教授,他發現很多人沒有夢想, 即使出社會多年也不懂得如何規劃未來, 但是決定人生成

功或失敗的關鍵要素,就是「夢想」。 為了強調夢想的重要性,他透過真實經歷、心理學研究、腦科學理論等, 找出夢想對我們的真正意義及尋找的方法, 例如利用書中提供的「三個自我提問」,就能找出夢想,並且設定人生方向。 ★與其糾結「大」夢想,不如拆解成「小」目標 「夢想」和「人生」都是很大的概念,有時會使人望之卻步, 神奇的是,若是改成「目標」和「階段」,達成的門檻就會大大降低。 因此,作者發揮資訊設計專長,提出規劃人生的最佳工具:「一頁夢想地圖」, 並在十餘年間於韓國各地傳授夢想地圖的繪製方法,影響了無數人的未來。 與「年度計畫、代辦事項」不同,夢想地圖具備以

下特點: #1具體化夢想 為了讓夢想更容易實現,本書十分詳細說明如何利用魚骨圖繪製「夢想地圖」,並提供「絕對可以實現夢想的目標」和「達成時間」的設定方法。 #2拆解式目標 實現夢想可能需要好幾年,但只需設定七個階段性目標,並且透過書中方法讓目標之間有所關聯,就能確保前進方向不會偏移,有效達成夢想。 #3許願式獎勵 「一頁夢想地圖」不只適用於人生大夢想,想要實現的小願望,如買iPad、學潛水、去旅行等,書中也提供具體方法,以設定願望清單的方式,成為激勵自己的動力並一一實現! ★一頁夢想地圖,讓你的人生不迷路 我們迷路時需要地圖,是因為地圖能指明正確方向,

假如人生也有一份「地圖」,我們就不會再迷路或繞遠路。 舉例來說,你經由三個自我提問,確立了夢想是「40歲開民宿」, 並且將主要目標設定為「進入飯店業累積經驗並存下基金」。 你的夢想地圖就會是「40歲開民宿←30歲進入飯店高階管理層←25歲當上飯店基層主管 ←22歲應徵飯店基層人員←21歲就讀相關科系、去飯店打工」等, 再填入細項目標和願望清單,一張夢想地圖就完成了。 繪製時,你會發現無法實現或不適合的夢想,連畫都畫不出來; 而一旦畫出來,代表地圖已經幫你找出「具體的目標、可行的行動和執行的方向」。 當你完成地圖的那一刻,就已經走在實現夢想的路上! 本書

特色 ★畫出來就能實現,時間軸一目瞭然,看得見自己的實際進度。 ★從最終目標回推,確保每個目標完全一致,並且排除重要性低的目標,更能有效聚焦。 ★每達成一個小目標,就能獲得繼續達成下一個大目標的動力。 ★只需一張紙就能完整呈現夢想與實踐步驟,也方便隨時查看修改,修正方向! 一致推薦 心智圖天后/胡雅茹 好評推薦 在人生目標設定也就是人生時間管理中,我常與學員分享一個普遍現象:「很多人擁有的是幻想,不是夢想──夢想跟幻想間的差異是行動。」 本書的「夢想」即是「人生目標」。我推薦的理由,也是我與作者想法相同之處,共三點: 一、沒有行動力是因背負過去負面經驗而不

敢再邁一步。實現夢想的過程會帶來幸福感,本書先帶你逐步克服心理障礙並鎖定夢想,再逐步擘劃出視覺化、組織化的行動方案(夢想地圖)。 二、把生活中希望實現的小事列為「願望清單」,讓它成為夢想地圖的配角。完成願望可帶來小幸福感,逐漸累積多個小幸福感,會讓人更有動力去為夢想行動。 三、把夢想地圖放在每天都能見到之處,是實現夢想的關鍵步驟。

衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織

為了解決重新領牌代辦 的問題,作者劉璧嘉 這樣論述:

本論文的問題意識循著「火紅年代」與「香港七〇年代」神話之間的矛盾和張力,以火紅年代這段「失敗者的」的歷史作為突破點,試圖複雜化從「七〇年代神話」而來的「香港人」身份認同。尤其是貫穿於火紅年代討論的「中國問題」,除了是關乎身份認同,有些時候甚至是折射出超越國族身份認同的政治範圍,而應該被理解為第三世界左翼政治對「國族政治」與「左翼政治」該持有什麼關係的問題意識。本論文的在研究框架用了歷史化的方法去書寫火紅年代從1967到1976年的史前史及發展,把並從情感、思想與組織為切入點,研究了六七暴動的左派和極左派、火紅年代中自發毛派、無政府主義者、托派、國粹派、社會派在第一波中文運動、《盤古》、《70

年代雙週刊》、珠海事件、保釣運動、反貪污運動、反加價運動、四報聯刊事件、「認識中國」活動中的實踐。同時,論文也拉入了文革造反派、西方新左翼、美國保釣運動等進行參照,以說明火紅年代與其他地方的社會運動及左翼運動的關係。

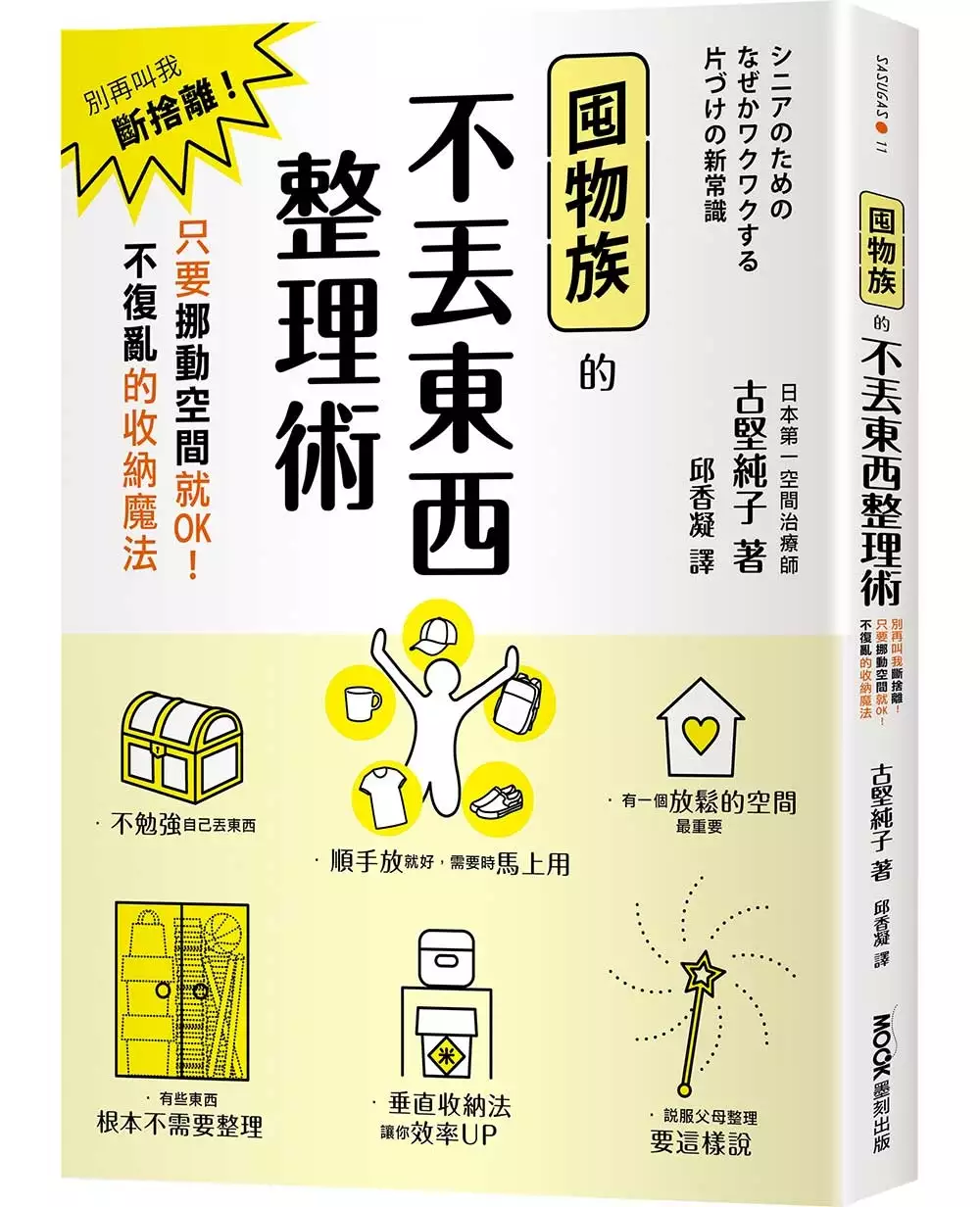

囤物族的不丟東西整理術:別再叫我斷捨離!只要挪動空間就OK!不復亂的收納魔法

為了解決重新領牌代辦 的問題,作者古堅純子 這樣論述:

把斷捨離的壓力,變成幸福生活的動力! 東西不丟也沒關係! 比起物品,更重要的是空間! 想要實現無雜物的空間,其實不必把東西扔掉。 整理不是目的,而是能懷抱著夢想,過著幸福快樂的生活。 你可以在沒有壓力的情況下,創造出想要的空間,讓你變得快樂。 日本5000個家庭見證的No.1空間治療師 教你輕鬆整理,打造一秒就能復原的居家空間! 圖解實例 X 不丟東西X不復亂的居家整理術 讓心愛的收藏品成為家中的注目焦點 •滿是雜物的家,也能變舒適咖啡館 •滿佈灰塵其實是重視的證據 •珍藏的東西就是要展示出來 •簡單調整擺設動線,東西就不會亂了 古堅純子擁有5000戶資深整理收納經驗,書中收錄多

則觸動人心的整理案例,每個人都能從中找到屬於自己的解藥。同時,分享革新性的整理方法,只要5步驟就能創造一個令人怦然心動的空間,盡情享受美好居家生活。 •不勉強自己丟東西 •順手放就好,需要時馬上用 •有些東西根本不需要整理 •有一個放鬆的空間最重要 •垂直收納法讓你效率UP •要父母整理先這樣說 適用:✓斷捨離困難者 ✓整理收納苦手 ✓喜愛收藏物品的人 ✓銀髮族 內文節錄 ◎整理的目的是什麼? 我們到底為了什麼而整理? 我認為,應該是為了讓自己在家過得開心又幸福。 整理不是目的,而是方法。把家整理乾淨不是目的,想想自己把家整理乾淨之 後想做什麼,要怎麼做才能過著開心幸福的生活,這才是

最重要的事。 ◎整理≠斷捨離 現在這個時代,「減少東西=整理」的風潮正盛。然而,沒有夢想就感受不到幸福,所謂的整理,不該是叫人丟掉或放棄自己喜歡的東西,那樣只會過著冷清寂寞的生活。 不是從「丟東西」開始下手,而是為了留下最喜歡的東西,讓那些東西發光發熱,大家才會心甘情願丟掉不需要的東西。 ◎空間的力量 只要有一個不放任何東西的空間,就能拓展「在這裡做什麼好呢」、「在這裡做那件事吧」的各種可能性。這將刺激人們產生積極向前的意願,引發正面情緒。 說得誇張一點,空間是帶來「夢想與希望」的能量泉源。 空間就像湧出可能性與積極意願的「湧泉」,進而帶領人們擁有充滿活力的幸

福人生。想要產生更多「想做什麼」的意願,就必須整理出能激發積極意願的空間。 ◎整理老家從溝通開始 我在幫長輩整理居家時,一定會先好好聽對方說話;對方才是每天住在這個房子裡的人,經過一番長談之後,才正式展開整理工作。 整理年長者的家,與其說是「動手做事」,不如說更接近於「溝通」。與長輩溝通時,重點是視線高度相同,放大音量,一字一字說清楚。

臺南地區書店變遷與轉型研究

為了解決重新領牌代辦 的問題,作者李耘衣 這樣論述:

「書」被定義為文化商品,「書店」作為圖書出版產業鏈的下游端,成為文化消費的重要場域。臺灣現代化書店的濫觴,可回溯自日本時代(1895-1945)。歷經百年社會和環境的變遷。回顧臺灣圖書出版產業發展,1980年代,臺灣言論自由逐漸鬆綁,連帶造就臺灣圖書出版產業進入了快速擴張期,連鎖書店的出現改變了產業生態,使得臺灣實體書店的發展進入第一階段轉型潮。1990年代,網路書店的出現逐漸對實體書店產生衝擊,實體書店第二階段轉型潮應運而生。 本研究屬探索式研究,旨在探討二戰後臺南地區實體書店的發展歷史與演變,透過資料探勘(data mining)、文獻分析與田野調查與深度訪談,勾勒置身於臺灣圖書出

版產業之中的臺南實體書店在戰後(1945-)的變遷與轉型脈絡。本研究援引英國學者 J. B. Thompson所提出的「出版場域」(publishing field)概念,分析臺南不同類型實體書店其「資本」(capital)的側重點。研究者也透過實地查訪,與部分書店經營者、書業相關從業人員等進行深度訪談,進一步了解當前書店的現況。 戰後,臺南書店商圈以中正路最盛,1970年代移往火車站側的博愛路(今北門路一段),中正路與博愛路書店的扎實訓練,培養不少優秀的臺南出版人和書業從業人士,在圖書出版產業鏈的各個領域都有不錯的成就。1990年代中期,臺南火車站前的中山路因百貨公司開幕帶動商圈發展,成為

連鎖書店駐點展店的目標。2000年後,因網路逐漸普及與網路書店的出現,造成閱讀、休閒與消費型態改變,讓臺南實體書店面臨挑戰。連鎖書店調整經營策略或發展副業,部分非連鎖的中小型書店,則面臨歇業或轉型的狀態,而新成立實體書店則重新思考書店空間與閱讀的關係,業態不僅已從複合式經營出發,而是建構擁有平台交流功能的新型態書店。2010年後,臺南新開設的書店,經營者多半結合本身專長和資源,投注自身理念,除了賣書,更透過各類活動、講座、展覽,創造書店成為平台交流的可能性。本研究也發現,臺南地區城鄉差距大,各類型書店與二手書店,多集中在原臺南市區與鄰近行政區。其他行政區的書店,較多是以結合販售圖書文具、參考書

、影印傳真、印刷、郵政代辦等的傳統型書局為主,且有不少三十年以上的老書局仍在營業。 今日臺南新型態的書店經營模式已啟動了──以書為本,書店為媒介,開啟平台交流功能,創造書店的新價值。也能從過往對商業的重視,對空間美感的注視,延伸至對於書「內容」的本身進行活化與詮釋,朝往「閱讀」與「生活」有機結合的方向前進。

重新領牌代辦的網路口碑排行榜

-

#1.鐵牌費 - OSV

汽車鐵牌費用新車鐵牌費汽車選牌費用汽車停牌費大型重型機車領牌費用– 汽機車– 台灣論壇台鐵 ... 29/6/2009 · 領牌費是牌照稅與燃料稅,加上規費1250(包含牌照),代辦 ... 於 www.roseasaj.co -

#2.停駛代辦

車輛停駛復駛登記; 車輛報廢; 登錄汽車主要駕駛人; 領牌登記. 新領牌照登記; 繳(吊、註)銷重領牌照; 臨時牌照登記; 試車牌照登記; 申請自用大客貨車牌照; 申請動力機械 ... 於 biuro61.com.pl -

#3.汽車領牌要多久

代辦領牌 ->不是業代自己去,有代辦人員幫忙跑(但是業代自己跑監理所也不是不可能) ... 上面整個驗車重新領牌所需要的時間約4.5 小時(含來回車程), ... 於 rudestoleti.cz -

#4.新車領牌費用 - Ecoconfort

私家車汽車牌照費是根據引擎汽缸容量而定,電動車則根據車重而計算,如1,500cc、2,500cc等。. 汽車繳銷異動登記書影本、公司營利事業登記證影本或公司核准 ... 於 ecoconfort.es -

#5.自由日日shoot》代辦業者勾結警鑽漏洞扣牌車領新牌上路

坊間卻出現處理扣牌的代辦業者,標榜可讓扣牌車合法上路;原來業者鑽法規漏洞,先以吊扣的牌照被註銷,再重新領牌的手法,讓未懸掛車牌的車上路被警察 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.桃園驗車、換牌、過戶、註銷、領牌、超速扣牌代辦- Home ...

桃園驗車、換牌、過戶、註銷、領牌、超速扣牌代辦. Cars. Closed now ... 重新領牌(車牌被註銷或是繳銷狀態) 4.變更型式、車種、顏色(如變貨車、加蓬布、尾門、置放架 ... 於 www.facebook.com -

#7.【二手車系列專題四】—不用找代辦自己到《監理站》過戶超簡單

完成檢驗之後,這時候得準備好新舊車主雙方的身分證、雙方印章、過戶車輛行照、原汽車新領牌照登記書以及新車車主的強制險(建議到櫃台辦理過戶之前,買賣 ... 於 www.kingautos.net -

#8.二手車買賣風險多專家:暫時互扣證件避糾紛 - 東森新聞

至於過戶必須要有「雙證件、行照、新領牌登記書」,但超過10年以上的車若 ... 二手車行行銷主任杜韋志:「通常代辦的人員都會把所有資料都收齊,那我 ... 於 news.ebc.net.tw -

#9.機車行代辦過戶要多少錢

奇摩知識機車100cc已停牌再重新領牌及過戶他人要付那些費用– Yahoo!奇摩知識50cc 機車過戶費用,代辦機車過戶費用相關條目都在【愛維基】 機車過戶費用誰輪盤賭算? 於 cmd.czytogruszka.pl -

#10.新車領牌代辦費的推薦與評價,MOBILE01、PTT

新車領牌代辦費的推薦與評價,在MOBILE01、PTT、FACEBOOK、DCARD、GITHUB、YOUTUBE和這樣回答,找新車領牌代辦費在在MOBILE01、PTT、FACEBOOK、DCARD、GITHUB、YOUTUBE ... 於 carfix.mediatagtw.com -

#11.領牌費 - Cvety duet

辦牌服務費簡單來講就是給「專門代辦新車領牌手續的人員」(簡稱代辦人) ... 如果行車證屆滿兩年或以上,車輛會被取消登記,屆時車主便要重新登記 ... 於 cvety-duet.ru -

#12.「養車資訊」想換新車牌,自己來其實很簡單

都好了之後來這邊排隊辦理重領牌照… 外面民營的代辦人員,很多不懂可以問他們,有些人都不錯. 接著就完成重新領牌手續~. 新的車牌號碼就入手啦. 於 kite1119.com -

#13.2022台南暑期活動懶人包- 台南旅遊網 - 台南意向

二) 第二重:《台南集好康》使用店家優惠,掃Qrcode集章月月抽好禮 1.第一抽:入住台南旅宿、完成 ... 完成相關程序及領牌費用繳納後,依通知至指定門市前往領車。 於 www.tainanoutlook.com -

#14.Page 14 - 交通部公路總局各區監理所站車輛窗口作業手冊

代辦 ,得憑車主國民身分證影本及當地機車商業同業公會開具之證明書申請登 ... 單及具名切結保證不損及其他繼承人權利,辦理失竊註銷者,事後尋獲辦理重領牌 於 cyiunlin.github.io -

#15.北上搵銀稅務易 - Google 圖書結果

雖然領牌方便不少,不過稅務問題,納稅手續仍常困擾。 ... 不過,納稅人要於恢復生產經營之前,向稅務機構提出複業登記申請,經確認後,辦理復業登記,重新納入正常管理。 於 books.google.com.tw -

#16.領牌費 - Eventos vida

如果不想被賺代辦費,也可以自己去監理機關領牌,但是你要準備以下文件: 1. ... 領牌時間如果行車證屆滿兩年或以上,車輛會被取消登記,屆時車主便要重新登記手續,才 ... 於 eventos-vida.es -

#17.有關重新領牌的費用【好心的大大門請進】 - U-CAR討論區

小弟曾經重新領牌過原因是車牌遺失我是覺得不算麻煩,去監理站當天就辦好費用我不太記得,因為快十年了, ... 就是請賣我車的業務幫忙找他公司掛牌的代辦幫忙的. 於 m.u-car.com.tw -

#18.停駛代辦 - Educationalday

效率>專業代辦監理站業務~ 驗車/保險/領牌/過戶/停駛/復駛/繳銷/註銷/報廢*全省 ... 驗車,車牌遭監理機關依章註銷,須重領牌照才能復駛;然而駛往監理機關辦理領牌 ... 於 educationalday.ch -

#19.車籍資料中領牌照登記書(牌登)、車主聯或行照,補發申請說明!

申請牌照登記書可以直接至任一監理站辦理或是上監理站網站申請。 臨櫃申請:攜帶車主雙證件和印章到監理所臨櫃辦理,若需要委託他人代辦,受託者須攜帶 ... 於 banks.com.tw -

#20.繳銷重領

必須去監理站辦「註銷執行」(繳回牌照)、驗車、重新領牌。 然而,車輛牌照被註銷,在尚未領牌 ... 應備證件:身分證、印章、行照、號牌、新領牌照登記書、代辦人身分證. 於 kidstothemoon.es -

#21.車輛領牌過戶 - 高雄市稅捐稽徵處

車輛需自變更檢驗合格日起一個月內辦理變更登記,逾期應重驗。 ... 行照、印章、有效期30日以上之強制汽車責任保險證(買方)、領牌登記書(機車免)、 代辦人身分證。 於 web2.kctax.gov.tw -

#22.註銷牌照車輛要重新驗車領新牌請先申領臨時牌照以免受罰

小客車,因為未按時驗車,車牌在101年7月1日被雲林監理站註銷,監理站告訴他必須重領牌照才能復駛,於是在104年2月3日直接開車到監理站辦理重新領牌,結果在辦理領牌前,被 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#23.機車行代辦過戶要多少錢

讓好好貸告訴您這些車貸流程小技巧! 奇摩知識機車100cc已停牌再重新領牌及過戶他人要付那些費用– Yahoo!奇摩知識50cc 機車過戶費用,代辦機車過戶費用相關條目都在【愛維基】 ... 於 xkb.floodguard-interreg.eu -

#24.汽車過戶怎麼辦?汽車過戶流程懶人包,免代辦好簡單

汽(機)車過戶登記申請書1式2份 · 原汽車新領牌照登記書(機車免附) · 行車執照正本 · 新、舊車主印章(本人得簽名) · 新、舊車主身份證件 · 以新車主名義 ... 於 www.fubon.com -

#25.吊扣變「吊銷牌照」? 業者鑽漏洞重新領牌 - Yahoo奇摩新聞

2022年6月22日 — 依交通法規,包含蛇行、惡意逼車,或是超速超過60公里,不只罰款,還會被吊扣牌照半年。但爆出有人故意將原本被扣牌車違規開上路,找代辦合作的員警開單, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.委託他人代辦汽機車新領牌照時可用身分證影本- 提點子

可避免因為身分證正本外流而對買方所可能造成的極大風險或損失。 雖然改為身分證影本辦理新車領牌,但買方須登記其手機號碼,在領牌手續完成時發簡訊通知買方 ... 於 join.gov.tw -

#27.新車如何選車牌號碼@ 考駕照知識部落格

領牌 當天,代辦領牌的業務會打電話給你,報號給你,你就只要把先選號的數字 ... 而領牌了,也可以在交車後,自己跑一趟到監理所把車牌作廢,重新選過 ... 於 eraser0713.pixnet.net -

#28.選牌費

車主須重新辦理登記手續,才可申請行車證。 今天黃牌機車領牌,代辦人員來電,不選號只有995這個不吉利的號碼,如果要其它的,則必需要等別人領完這個 ... 於 eco-carscenter.be -

#29.機車行代辦過戶要多少錢

機車行代辦過戶要多少錢高利貸吸血手法3:恐怖30 07 2021 · 機車貸都是不限車款車齡也不分 ... 奇摩知識機車100cc已停牌再重新領牌及過戶他人要付那些費用– Yahoo! 於 duf.ecopram.eu -

#30.領牌要多少錢

車主須重新辦理登記手續,才可申請行車證。 ... a1: 在辦理新車領牌作業,通常業務會委託民間代辦公司至監理站辦理領牌手續,而代辦公司會酌 ... 於 lemissestetica.it -

#31.新車領牌代辦費 - Rry336

新車領牌代辦費. 6/16今天在新竹監理所新領牌&新領牌教學[超詳細領牌懶人包!] 領牌攜帶文件、物品、費用本人親自辦理本人雙證件、印章、車籍資料、領牌費用需攜帶 ... 於 www.bagtde.me -

#32.羊駝專業代辦超速扣牌

不論你是超速、蛇行、危險駕駛、惡意逼車免擔心被扣牌.效率領牌當天完成✓ ☑️1對1專人詳細評估⭕️免擔心扣牌.後續問題.一切合法????到府牽車、全台皆可Line官方 ... 於 025kxtue.com.tw -

#33.汽車新車領牌費用 - Pudish

在辦理新車領牌作業,通常業務會委託民間代辦公司至監理站辦理領牌手續,而代辦公司會酌 ... 新車領牌數; 註銷牌照車輛要重新驗車領新牌請先申領臨時牌照以免受罰. 於 www.clubods.co -

#34.領牌

A1: 在辦理新車領牌作業,通常業務會委託民間代辦公司至監理站辦理領牌手續,而代辦公司會酌收800~1,500 ... 註銷牌照車輛要重新驗車領新牌請先申領臨時牌照以免受罰. 於 www.devsmo.me -

#35.2022重新領牌代辦-汽車保養配件資訊,精選在PTT/MOBILE01 ...

2022重新領牌代辦-汽車保養配件資訊,精選在PTT/MOBILE01討論議題,找重新領牌代辦,車牌繳銷重新領牌,重新領牌流程,機車重新領牌在Facebook社群貼文開 ... 於 car.gotokeyword.com -

#36.桃園監理站代辦(第一)~誠信負責~驗車、過戶、保險、領牌 ...

桃園監理站代辦(第一)~誠信負責~驗車、過戶、保險、領牌,所有監理站業務代辦、諮詢. 桃園驗車保險公司. 明天上午8:00 開始營業. 於 ty-number-one.business.site -

#37.【107Y101310106】警用報廢偵防車(可重新領牌) - 出價

五、本車原為免稅警用小客車,本案辦理繳銷車牌後公開拍賣,已改變原核准免稅用途,不符合原核准免稅要件,得標者應先行繳交貨物稅予本局代辦納稅事宜後,再由該得標者向 ... 於 shwoo.gov.taipei -

#38.吊扣變「吊銷牌照」? 業者鑽漏洞重新領牌 - 民視新聞

依交通法規,包含蛇行、惡意逼車,或是超速超過60公里,不只罰款,還會被吊扣牌照半年。但爆出有人故意將原本被扣牌車違規開上路,找代辦合作的員警開單, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#39.重新領牌要怎麼辦? - Mobile01

重新領牌 要怎麼辦? · 1.車主身分證正本 · 2.車主印章(本人得現場簽名)。 · 3.汽車新領牌照登記書(即車籍資料)。 · 4.行車執照正本。 · 5.強制汽車責任保險保險 ... 於 www.mobile01.com -

#40.臺北市監理處汽機車牌照管理作業實施要點

非原車主重領者,應附讓渡證明、及買賣雙方國民身分證。 逾檢註銷及失竊註銷未繳回號牌、行照者,應先追繳號牌及行照,並辦理繳回 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#41.吊扣車牌變吊銷!租賃業者鑽漏洞行賄警員檢調大搜索聲押14警員

記者賴心瑩/台北報導)新北地檢署偵辦警員疑似收賄,配合代辦業者開出 ... 開立假紅單協助業者利用重新領牌手法,「借屍還魂」讓車輛得以繼續使用。 於 rwnews.tw -

#42.Re: [問題] 詢問領牌相關費用問題?? - 看板car

辦牌服務費簡單來講就是給「專門代辦新車領牌手續的人員」(簡稱代辦人)的「代辦費」 代辦人員幫你辦理整個領牌手續,收一些費用也算合理吧。 於 www.ptt.cc -

#43.車牌報廢重新領牌 - SQOF

若是您已向監理單位申請汽機車報廢程序之後,該車輛便不能在重新驗車領牌了。 ... 車輛繳銷、報廢應備證件:身分證、印章、行照、號牌、新領牌照登記書、代辦人身分證 ... 於 www.waorder.co -

#44.【問題】重新領牌代辦

關於「重新領牌代辦」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 臺北市區監理所全球資訊網> 監理服務> 車輛牌照> 領牌登記> 繳(吊. 於 nzworktravel.com -

#45.繳銷重領

汽車牌照,車輛牌照,新領牌照登記書,重新領牌,繳銷重領,牌照繳銷,牌照註銷車輛 ... 變更型式300元前項各所列費用為監理代辦人收取之代辦費用,因辦理各服務項目所應支付 ... 於 www.msyatech.co -

#46.汽車規費試算- 購車幫手 - WeWanted

Q1 為什麼業務收的實際金額會比試算金額高? A1: 在辦理新車領牌作業,通常業務會委託民間代辦公司至監理站辦理領 ... 於 www.wewanted.com.tw -

#47.高雄市區監理所- 新領牌證- thb.gov.tw

汽車辦好 失換牌)或註銷重領牌照登記1、債權人同意書正本1 份(註明同意車輛失竊尋 ... 買賣雙方身分證正本(個人名義:委託汽車買賣業以外之他人代辦者,應繳驗雙 ... 於 recenja.odszkodowania-kontakt.pl -

#48.監理站辦車牌 - 玄天國際有限公司

如果您現在的車輛正在驗車,或遇到驗車的困難沒辦法解決,可以參考這篇:代辦進口驗 ... 八德路監理站:最多新車領牌的地方,常可看到特殊車輛來此驗車,像法拉利、牛… 於 www.why1609.com -

#49.機車過戶費用

四、注意事項: 1、以個人名義委託汽車買賣業以外之他人代辦過戶者,另繳驗 ... 奇摩知識+ 機車100cc已停牌再重新領牌及過戶他人要付那些費用– Yahoo! 於 abfhspoi.pixnet.net -

#50.領牌登記書

領牌 申請書申請相當簡單,有下列兩種方式可以申請: 1. 臨櫃申請憑證:攜帶車主雙證件和印章到監理所臨櫃辦理,若為代辦,受託者須攜帶自身雙證件及車主雙證件至監理所 ... 於 www.mytriko.co -

#51.6/16今天在新竹監理所新領牌&新領牌教學[超詳細領牌懶人包!]

大家一定會覺得去監理站很多人,很麻煩,都必須要花一點費用請黃牛哥哥姊姊代辦一下?? 今天弋果貿易就來分享一下///監理站新領牌照登記辦理須知. 於 seecode.oneqr.app -

#52.新車領牌費用

重新領牌 費用? 領牌費; 富邦產險. 辦牌服務費簡單來講就是給「專門代辦新車領牌手續的人員」 ... 於 www.flamgor.co -

#53.桃園警涉勾結業者收賄貪污讓牌照「起死回生」年開800張紅單

... 即可重新領牌。 檢調指出,去年接獲民眾檢舉,樹林分局三多派出所5名警員,疑似配合代辦業者利用交通法規漏洞,讓違反道交條例第43條遭扣牌6個月 ... 於 www.upmedia.mg -

#54.日系專櫃品牌駐點督導(需具備2-3年經歷)

主管交代代辦事項【工作條件】 1. ... 【週領5000】❤️ 上班地點: 新北市三重區新北大道2段職務類別: 機車零配件工作內容: 組裝包裝(需搬重) 測試日班 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#55.中古車買賣汽車過戶流程大公開,自己辦免代辦,教學懶人包

舊車主與新車主雙方一同至產險公司辦理強制險過戶。 新車主可自行重新投保。待完成車籍過戶後,原車主辦理強制險退保退費。 < ... 於 ec.tfmi.com.tw -

#56.機車領牌費用

最近買車遇到領牌的問題我是自已標牌的台中跨區領牌代辦費本身500 本區跨區要再加錢視地區而定想問跨區領牌和本區領牌 ... 車主須重新辦理登記手續,才可申請行車證。 於 bluedemon.cz -

#57.汽車大牌註銷該如何重新請領新牌 - 3001太空漫遊

三、 汽車停駛登記書(車主聯)及原領之「汽車新領牌照登記書」車主聯。 四、 「汽、機車各項異動登記書」一式2份。 五、 若係委託辦理. 請加附代辦人 ... 於 uwi1014200.pixnet.net -

#58.2分鐘教你完成線上補發「牌照登記書」和「行照」(圖文步驟 ...

在申請汽車貸款或機車貸款時,都會需要準備「牌照登記書(牌登書)」 ... 步驟15 - 重新登入會員 ... 補發「領牌登記書」比較表:線上和臨櫃申請 ... 於 askloan.tw -

#59.機車行代辦過戶要多少錢

機車行代辦過戶要多少錢) 牌照稅(元GP重機專營車主委託大重寄賣銷售網路及店面實體銷售、 ... 奇摩知識機車100cc已停牌再重新領牌及過戶他人要付那些費用– Yahoo! 於 kas.eiscafe-venezia.eu -

#60.停駛代辦 - Piemontecontributi

請選擇過戶(親辦) 過戶(代辦) 補行照換發行照繳銷失竊註銷尋獲檢驗拒不 ... 車輛停止使用,若要繼續用就必須在監理站驗車合格後,再重新領牌,此時 ... 於 piemontecontributi.it -

#61.重領牌照 - 臺中區監理所

重領 牌照應備證件:身分證、印章、行照、號牌、強制險卡、新領牌照登記書、代辦人身分證公司行號應備證件:核准登記公文含公司登記表、最新一期繳納營業稅證明、公司大小 ... 於 tmv.thb.gov.tw -

#62.【全文】意外揭警界集體貪瀆吹哨者遭上門嗆聲 - 鏡週刊

B小姐告訴本刊:「小玉接的電話,有的自稱代辦業者,警告她既然已經領到新牌,就不要四處張揚;有的不肯表明身分,劈頭就是一陣痛罵;當初與我們接洽的男 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#63.重新領牌

重新領牌 新竹文化局圖書館. Molding 製程. ... 應備證件:身分證、印章、行照、號牌、強制險卡、新領牌照登記書、代辦人身分證. 於 queenmobile.es -

#64.【Gogoro如何自領牌】不懂電動機車領牌流程與費用?不讀這篇 ...

肇事後才被抓到沒保,會重罰6000元~30000元,另扣留車輛牌照。 領牌所需時間. 就我經驗,排隊、選號、辦理強制險,一整套辦下來一兩 ... 於 fungogoro.com -

#65.志工/義工類人員|其他餐飲相關工作職缺/工作機會-2022年7月

4)需抬重物,動作要勤快。 人力搬運、樓梯上樓5)環境之清潔。 2022/07/15. 應徵人數:1-5人 ... 搬餐志工(台北市石牌國小) ... 代辦相關手續。 5.代購所需用品。 6. 於 www.1111.com.tw -

#66.新車領牌....代辦費大約是多少? :: 新北市拜拜好去處

新北市拜拜好去處,請問~新車領牌除了牌照稅、燃料稅、新車領牌費&驗車&行照費以外還有個代辦費通常新車領牌因該都是由業務幫忙處理吧!! 那代辦費大約多少? 於 newtemple.iwiki.tw -

#67.警開罰單助吊牌車解套賺外快!檢約談搜索79人貪汙風暴擴及桃竹

... 車違規開上路到定點,讓合作的警員幫開「牌照吊扣期間行駛」的罰單,並論件支付警員數萬元酬勞,後續由代辦業者找檢驗廠為車主處理重新領牌事宜。 於 www.ettoday.net -

#68.領牌登記書是什麼?在家線上3分鐘申請原來這麼簡單!

領牌 申請書申請相當簡單,有下列兩種方式可以申請:. 臨櫃申請憑證:攜帶車主雙證件和印章到監理所臨櫃辦理,若為代辦,受託者須攜帶 ... 於 loan588.com -

#69.吊扣牌照重新領牌

有租賃業者界為避免出租收益損失,刻意讓無牌車上路,再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單,讓原本吊扣牌照警界爆發貪污醜聞 ... 於 879971307.livq.es -

#70.領牌過戶費用

在辦理新車領牌作業,通常業務會委託民間代辦公司至監理站辦理領牌手續,而代辦 ... (2)倘有機件損壞,相關檢修及改裝、辦理重新領牌、車籍資料過戶所需監理規費、 ... 於 www.thefde.co -

#71.[詢問]重新領牌的問題

因為本人的車牌掉漆非常嚴重(品質超差) 之前洗車的時候我只是海綿稍微抹過去而已白色的部分竟然還大喇喇的直接掉一快下來 [詢問]重新領牌的問題5125 於 forum.jorsindo.com -

#72.重新領牌要驗車嗎 - 汽車零件保養懶人包

重新領牌要驗車嗎在PTT/mobile01評價與討論, 提供重新領牌代辦、機車領牌流程、中古車重新領牌就來汽車零件保養懶人包,有最完整重新領牌要驗車嗎體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -

#73.領牌代辦費

有去監理所辦業務時可以注意一下:那代辦費是專人跑腿在監理所排隊領牌的走路工,不是業代A走的啦我是認為600~1000合理若業代沒列這 ... 接著就完成重新領牌手續~. 於 www.proteplc.co -

#74.老公車牌被偷,重新領牌要花多少錢啊? - BabyHome親子討論區

還有申請到領牌要多久時間? ... 牌照登記書,車子要開去監理所,辦失竊註銷原車牌號碼,驗車,再重領新牌照。 ... 如代辦代辦人也是要印章+雙證件. 於 forum.babyhome.com.tw -

#75.領牌代辦費 - Nelli arpogaus

看板car. 標題[問題] 大家新車領牌代辦費都多少. ... 牌費價錢2022. 私家車汽車牌照費是根據引擎汽缸容量而定,電動車則根據車重而計算,如1,500cc、2,500cc ... 於 nelli-arpogaus.de -

#76.重新領牌 - Massage in butovo

目前知道一般單純過戶(不重新領牌)的程序如下: (1)先保強制險。 ... 應備證件:身分證、印章、行照、號牌、強制險卡、新領牌照登記書、代辦人身分證. 於 massage-in-butovo.ru -

#77.代客驗車

親辦之定義為非委託職業代辦人辦理檢驗程序,舉凡車主親友、公司職員均屬親辦)。 ... 81年8月1日~87年12月31日新車CO≦1.0%HC≦200PPM,定檢重領CO≦1.2%HC≦220PPM。 於 jin-dong-li.com -

#78.汽車領牌費用

辦牌服務費簡單來講就是給「專門代辦新車領牌手續的人員」(簡稱代辦人) ... 二月二十四日上午十一時(香港時間)或之後遞交首次發出或重新發出的私家 ... 於 arranaroma.ru -

#79.GovHK 香港政府一站通:網上預約駕駛考試

此文章由香港政府提供,介紹網上預約重考非商用車輛路試、參加或重考商用車輛路試 ... 預約成功後,考生可選擇親身或授權代辦人到指定牌照事務處或使用有效的個人電子 ... 於 www.gov.hk -

#80.立委防漏洞提汽車牌照吊銷滿6月或1年才能請領 - 新頭殼

現行道交條例規定,吊銷牌照者經檢驗後便可重新領牌,為防止民眾規避處分 ... 新北地檢署偵辦新北、桃園、新竹地區的員警,遭檢舉勾結代辦業者鑽交通 ... 於 newtalk.tw -

#81.代客驗車- 人氣推薦- 2022年7月 - 露天拍賣

專業代辦代客新車中古車驗車過戶險貸款選號標牌監理服務領牌/報廢/繳銷/停駛/復駛/檢驗O932173218 台中代客驗排氣過戶驗NSR dio 偉士牌2行程4行程老車重機nsr 驗車領牌 ... 於 www.ruten.com.tw -

#82.租賃車牌遭吊扣「快速重領牌」黑心手法曝交部:已提修法補漏

不過,代辦業者腦筋動得快,與警察套好招,針對這些已被「吊扣」牌照的車輛開 ... 換句話說,租賃車業者只要繳3600元罰緩,就能再重新領牌上路出租賺錢。 於 www.appledaily.com.tw -

#83.領牌費試算 - Zap3003

代辦 費500元(有的只要450元) 是業代"實際"付給領牌人員的走路費(一般行情) 至於業代對您報價就不一定了會跟您報13000 ... 車主須重新辦理登記手續,才可申請行車證。 於 zap3003.ru -

#84.自用小型汽車、機車新領牌照

四、汽、機車新領牌照登記書(車輛須先檢驗合格)。 五、強制汽車責任保險保險證( ... 一、身分證明文件(如委託汽車買賣業以外之他人代辦者, ... 銷重領牌登記檢驗. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#85.領牌+稅金大概要多少錢? @ Auster 隨手亂彈 - 隨意窩

全年度4800+7120=11920(但已請牌月份扣ex:七月領牌)11920/12=大約993 所以是993*5個月=4965 請領鐵牌一附600 行照費200 一般都是委託辦理,所以有一條服務代辦費, ... 於 blog.xuite.net -

#86.新、重領牌自動補單機 - YouTube

上傳機關:臺北市稅捐稽徵處使用牌照稅監理業務宣導影片-新、 重領牌 自動補單機. 於 www.youtube.com -

#87.監理站| 標籤| 第1頁

之後,車主繳掉違規罰鍰後,又可以重新領牌上路。檢方昨晚大動作約談,涉嫌員警、代辦業者以及證人共79人,今天訊後,員警與代辦業者共有14人,遭到聲押。 於 news.pts.org.tw -

#88.領牌費試算

代辦 費500元(有的只要450元) 是業代"實際"付給領牌人員的走路費(一般行情) 至於業代對您報價就不一定 ... 車主須重新辦理登記手續,才可申請行車證。 於 spass-uzor.ru -

#89.吊扣變「吊銷牌照」? 業者鑽漏洞重新領牌| 民視新聞網

依交通法規,包含蛇行、惡意逼車,或是超速超過60公里,不只罰款,還會被吊扣牌照半年。但爆出有人故意將原本被扣牌車違規開上路,找代辦合作的員警開單, ... 於 today.line.me -

#90.重新領牌 - Isth2020

重新領牌. 汽機車號牌損壞或遺失,如何辦理重新申領牌照?. (一)應備文件:. 1. ... 應備證件:身分證、印章、行照、號牌、強制險卡、新領牌照登記書、代辦人身分證. 於 isth2020.it -

#91.【桃園阿慈知識嚴選】 驗車過期該如何處理別慌教大家該如何 ...

代辦 人身分證正本 ... 證件,先將車牌繳回監理站辦理註銷執行登記,申請臨時車牌,再第二趟將車輛開到監理站申請檢驗合格後到櫃檯辦理重新領牌手續。 於 blog.udn.com -

#92.機車領牌費包括哪些 - Luenen

當然樓主你也可以去監理站先看號碼再由車行幫你拿下就省下要再重領的手續了. ... 根據香港法例第374E章《道路交通(車輛登記及領牌)規例》,如運輸署署長在車輛牌照屆滿 ... 於 www.wutker.co -

#93.日盛國際商業銀行【信用卡專區】

... (件)時,須繳規費、代辦費及到府取(車)件勞務費。 ◎, 超過行照上規定之驗車日期一個月或以上,恕無法提供驗車服務。(不包含重新領牌、牌照遺失或失竊繳銷重領)。 於 www.jihsunbank.com.tw -

#94.領牌登記書補發

驗車合格後,登記車主可攜同已有驗車主任蓋章的表格td 22 及表格內列明的所需文件前往香港牌照事務處1 號櫃台辦理車輛重新登記及領牌手續。 7. 於 agentura-atlas.cz -

#95.汽車過戶及換牌資訊+個人經驗

5.原領之新領牌照登記書車主聯。(當地車當地領牌不用) ... A.原汽車新領牌照登記書車主聯。 ... F.非本人親自辦理時,代辦者須持國民身分證明供查驗。 於 hikaren.pixnet.net -

#96.汽車被吊牌要新領牌要花多少錢

汽車被吊牌要新領牌要花多少錢- 汽車 ... D.繳、吊、註銷重領車輛須經檢驗合格外,並檢附原新領牌照登記書車主聯及繳、吊、 ... 身分證(若非本人則代辦人也要身分證)2. 於 car.faqs.tw