輔大翻譯所評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦VolodymyrZelenskyy寫的 澤倫斯基-我們如此相信 In These, We Believe:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值 和高橋源一郎,岸見一郎的 探問人生尋找幸福套書:《探索問題比尋找答案更重要》+《哲學人生問答》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和天培所出版 。

國立政治大學 歷史學系 彭明輝所指導 張揚舞的 北平輔仁大學與中西交通史的萌芽 (2021),提出輔大翻譯所評價關鍵因素是什麼,來自於北平輔仁大學、學術共和國、中西交通史、現代中國史學。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 林聰舜所指導 周 杰的 《莊子》身心認知論研究 (2020),提出因為有 莊子、身心一體、認知論、機制、無主體性的重點而找出了 輔大翻譯所評價的解答。

澤倫斯基-我們如此相信 In These, We Believe:烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值

為了解決輔大翻譯所評價 的問題,作者VolodymyrZelenskyy 這樣論述:

我的一生都在盡我所能,為烏克蘭人民帶來歡笑,那曾經是我的使命。 如今我會盡我所能,至少讓烏克蘭人民不再哭泣。 ──澤倫斯基 1 2015年,當澤倫斯基還是一名演員的時候,他的團隊製作、播出的政治喜劇《人民公僕》在烏克蘭大受歡迎。 劇中描述澤倫斯基飾演的中學歷史教師誤打誤撞當選總統後,拒絕與寡頭、貪官合作,大力懲治貪腐以及其間發生的各種趣事。 其後,澤倫斯基的人氣和聲望越來越高,逐漸有聲音促使他從政,到2018年下半年出現高潮,當年 12月31日夜,澤倫斯基正式聲明參加選舉。 澤倫斯基在內政上,主張提高政治透明度、縮短任期限制、讓更多普通人參與政治;在

外交上,支持烏克蘭加入北約和歐盟,但表示這需要全民公投授權。 澤倫斯基還表示,將與俄羅斯總統普丁談判協商領土、地位等問題。他打算勸說俄羅斯將克里米亞歸還烏克蘭,結束烏克蘭東部的戰爭。 2019年4月,經過兩輪投票後,澤倫斯基當選烏克蘭總統,以73.22%的得票率刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄。當年5月20日,澤倫斯基宣誓就任總統。 總統就職演說的最後結語,他說:「我一生都在竭盡全力讓烏克蘭人發笑。那是我的使命。現在我將盡我所能,讓烏克蘭人至少不再哭泣。」預言了他三年後會讓全世界人看到的事情。 2 2022年2月24日,俄羅斯入侵烏克蘭。普丁根本就沒把澤倫斯基

這個出身演員的貌似奶油小生放在眼裡,發動了戰爭。世界各國少有人看好澤倫斯基能挺得住風暴,美國也在第一時間提供他逃亡協助。 但澤倫斯基實踐了他就任演說的承諾,率領烏克蘭人奮起,打出了讓全世界驚奇的衛土戰爭。 在戰火中,透過一次次演講,他讓世人看到: 他曾經被饑笑為演員嘩眾取寵的口號,如何轉化為激勵國人的嘹亮號角; 他機智風趣的對白,如何轉化為在國際上合縱連橫的謀略。 今天,全世界都在注視烏克蘭在發生的事。 有人看到烏克蘭在為自己的存亡而戰;有人看到烏克蘭在為整個西方的和平而戰。 然而,如果我們深入觀察,會發現:這場戰爭真正的戰場,不在陸地、海洋或天

空,而在人的心智和意識;真正的武器,不在飛彈或戰機,而是信心、勇氣,和智慧。 所以,烏克蘭一直是在為全世界的人而戰,在為全世界的人敲響警鐘,喚醒其他同樣也面對入侵威脅的國家奮起,幫助每一個人體認到世界一體,無人能在戰火中自保其身。 澤倫斯基不只是烏克蘭的總統,也是所有這些力量的代表,傳達所有這些訊息的焦點。而他的演講,也一直是焦點中的核心。 3. 2022年8月,隨著臺灣海峽風雲終於一如世界各國的預期,變得更加險惡,澤倫斯基親自也說:「臺灣即將是下一個」,大塊文化將在9月出版《澤倫斯基:我如此相信》。 這本書的構想,是由大塊文化發動,向烏克蘭總統府提出申

請,得到同意後由烏克蘭國營最大網路平台Yakaboo 共同策劃出版。 全書的特色如下: 1) 從烏克蘭戰爭爆發之前和之後,澤倫斯基超過180場演講中精選50場演講,包含對國內的、對國際的;對相隣國家的,對距離遙遠國家的;對西方社會的,對亞洲的;對國家領導人的、對企業領袖的、對學生的、對藝術與文化人的。 全面但精要地呈現澤倫斯基和烏克蘭堅強抵抗侵略的意志、謀略和方法。 2) 由哈佛政治學博士尹麗喬解讀澤倫斯基50篇演講的策略、關聯,以及對臺灣的參考意義。 此外,由大塊文化董事長郝明義說明出版的源起,訪問烏克蘭民間人士,整合澤倫斯基人格特質、崛起過程、戰爭爆

發後的影響力,以及烏克蘭抗敵過程中的借鏡。 3) 澤倫斯基50篇演講每篇也都有背景簡介。 我們希望這本書有助於每一個關心時勢與國家命運的人都能體會到如何整合彼此的信心、勇氣,和智慧的力量。 本書特色 ● 在全球關切臺灣與烏克蘭聯同命運的焦點下,第一本由臺灣和烏克蘭共同企劃出版的澤倫斯基著作。 ● 從澤倫斯基超過180篇演講中,精選50篇最具代表性的傳達烏克蘭人的英勇、戰略、團結,和信心。以導讀、各篇演講背景,解說臺灣讀者可以汲取的參考價值。 ● 關心時勢與國家命運的人必讀!關心演講與說話的讀者也必讀!

北平輔仁大學與中西交通史的萌芽

為了解決輔大翻譯所評價 的問題,作者張揚舞 這樣論述:

本文以北平輔仁大學為個案,從學術機構之角度,分析史料收藏、時代回應、機構宗旨、人際網絡與典範傳承,如何促成中西交通史的萌芽與形塑?中西交通史大略在1920-30前後逐漸萌芽。然窮本溯源,可上溯至晚清域外史地、西北史地、元史學,與域外東方學之匯流。此專史類門之型塑,背後所體現之研究動能,除史料、方法之傳承外,亦反映在與歐洲文明交會後,知識分子再思對古代中國於世界上之地位。1922年梁啟超《中國歷史研究法》主張觀察「世界中的中國史」,1924年章太炎在〈救學弊論〉斥當代中國史研究是為外人而作,即反映了此專史之時代特性。1928年張星烺於《中西交通史料彙編》自序中對西與中的編排,明確表示出中西交通

史,所欲回應西力東漸後重思歷史中的中國與世界這個時代提問。張星烺此作,為中西交通史的價值作了說明,也為此專史日後之研究,奠下重要的史料與方法基礎。輔仁雖非最早開設中西交通史課程之學校,然以下四大原因,使其在中西交通史萌芽歷程中,輔仁佔有重要關鍵。其一,陳垣長年擔任輔仁大學校長,張星烺擔任輔仁史學系主任,兩學人在中西交通史方面有重大貢獻,以此兩人外擴的人際網絡構成一中西交通史學術共和國。其二,輔仁因為是教會大學,教師來源相較北大、清華等校較不拘一格,且因為外國教會背景,長年有不同國籍學者任教其中,並參與相關學術活動,特別能顯現出其跨國性學術共和國特徵。其三,輔仁雖為一天主教會設立之教會大學,然主

持者為中國人,且以國學研究作為創校之基礎,別具溝通天主教、西方科學與中國文化之意涵。中國基督教史本身即為中西交通的重要論題,輔仁在此方面有重大貢獻。例如陳垣對元代也里可溫之考據,即出自輔仁大學前身輔仁社的社課活動。其四,輔仁創校者與師生在中西交通史研究中具有承先啟後之特性。英華、馬良與陳垣、張星烺,上承晚清西北史地與天主教中國傳教史之史料與人際;張星烺、方豪又下啟中西交通史之研究典範。若以史學類門建構而言,輔仁大學在中西交通史研究萌芽中,實為重要之環節。本文除緒論與結論外,第二章〈中西交通史論題與萌芽背景〉,自晚清元史補證、西北史地與域外史地著手,說明西北、域外這些討論中西交通史的基本材料,何

以逐漸開始受到晚清士人如魏源(1794-1857)、徐繼畬(1795-1813)、姚瑩(1795-1873)等注意,並著重於探討史家與史家間的材料承接及其人際網絡。進而討論域外東方學下漢學研究的「審邊塞」傳統,由十六世紀開始之傳教士如利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)、金尼閣(Nicolas Trigault,1577-1628),乃至十九世紀以來的歐美、日本學院漢學家如夏德(Friedrich Hirth,1845-1927)、伯希和、白鳥庫吉(1865-1942),何以著重傳統士人所不在意的邊塞、族群、外來宗教問題,並梳理域外漢學家與晚清士人的交流中,如何逐漸將這項傳統

,傳輸晚清士人與民國學者。第三章〈輔仁創校、課程與中西交通史研究傳統〉,探討輔仁大學的設立背景,自英華、馬良籌辦輔仁社談起,並整理二人之教會背景、政界背景,說明二人投入基督宗教高等教育與明清天主教研究的各項原因,揭出史料優勢與中西交通使命,乃輔仁自創校即著重於中西交通史的重要背景因素。續論陳垣、張星烺二人的治學歷程與學術貢獻,說明二人如何為輔仁立下中西交通史的研究典範,以及陳垣接掌輔仁大學,如何透過其人際網絡羅致師資團隊,建立中西交通史課程。第四章〈輔仁對中西交通史產生之影響〉,對輔仁三大學術刊物《輔仁學誌》、《輔仁英文學誌》(Bulletin of the Catholic Universi

ty of Peking)、《華裔學誌》(Monumenta Serica)刊載之中西交通史論題發展進行分析,並討論專書出版與後期教師研究成果,證明輔仁已然何成為一跨學校、跨國界之中西交通史學術共和國。北平輔仁大學由於其創校背景與史學系執行者陳垣、張星烺之傳統奠定、學術共和國創建與葉德祿、方豪的典範傳承,為促成此中西交通史萌芽之重要關鍵。輔仁或不足以呈現中西交通史萌芽之全貌,惟在此領域之發展過程中,確然舉足輕重,扮演關鍵性的角色。

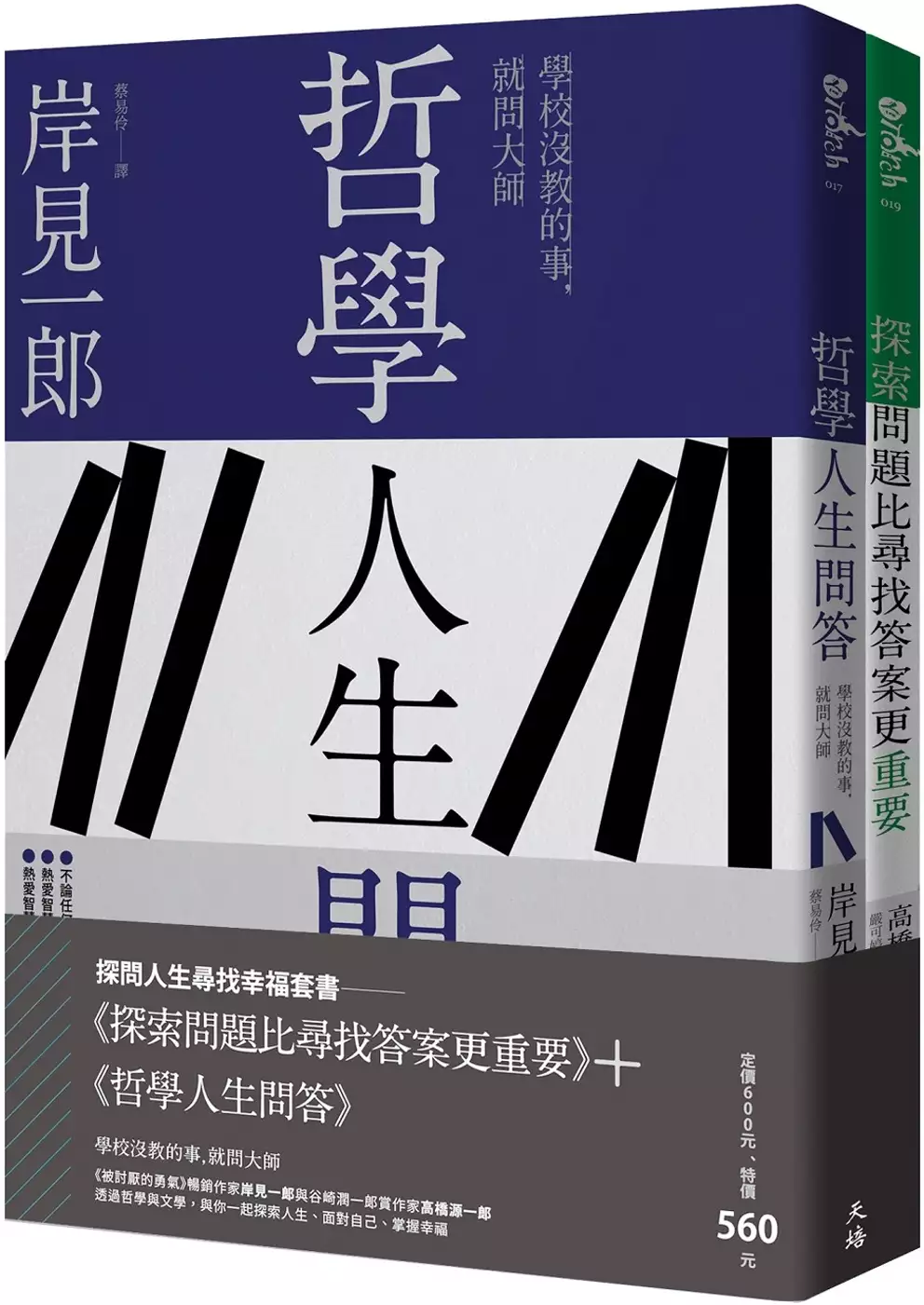

探問人生尋找幸福套書:《探索問題比尋找答案更重要》+《哲學人生問答》

為了解決輔大翻譯所評價 的問題,作者高橋源一郎,岸見一郎 這樣論述:

《探索問題比尋找答案更重要》 我們都想問,關於人生,關於幸福,到底是什麼。我們卻都不知道什麼才是正確答案。 為了找到能啟發自己的人,必須持續觀察世界上所發生的事, 以書本為老師,自由的思考,要誠實、認真地思索各種可能性。 在學校中, 我們透過教科書學習、背誦標準答案,然後考試時寫出正確答案,就可以得到滿分。然而,不論什麼樣的學問──法律、經濟、政治等等,都以人為對象,以特定的方式思考,卻往往忽略了人類內心深處的聲音,或者只顧著思考研究的目標。 文學與哲學的閱讀,就在這個時候派上用場,文學與哲學可以驗證其他學問的成效。透過「閱讀

」,我們會遇見存在於書中的「老師」,而且除非自己主動提出重要的問題,否則對方不會提供任何答案,甚至要思考究竟有沒有「正確答案」。這就是所謂的「探索問題」。 而探索問題的動力來源,就在於理解每一個人自己的內在,還有另一個自己,因此,我們也要學會傾聽內在自己的聲音,不要忽略自己心中幽微的感受,覺得哪裡怪怪的,不太對勁,才會開始去尋找答案。這種隱約模糊的感覺存在於我們內心,難以用語言描述,試著以邏輯化的思考,加上動筆「寫作」,則會幫助我們釐清、並建立對世界的理解與視野。 這就是作者在這本書中傳達的重要理念:以書本為老師,並且隨時覺察內在的自己,以自己為基準,不斷督促自

己,持續向前。 《哲學人生問答》 我們總有許多關於人生的疑問,而學校未曾教導的事,就讓我們一起問大師吧! 哲學家岸見一郎以最淺顯易懂的方式帶領讀者討論哲學生命問答。 哲學的中心命題,關於人生,目標可說是追求幸福、活出自我。但是什麼是幸福、又如何活出自我,岸見一郎藉由提問者的疑惑,提出思考,例如: 人只有「該做的事」、「想做的事」、「能做的事」三件事,其中能做的只有「能做的事」而已。 要有「拿出結果」的勇氣,了解自己的選擇應該承擔的結果。 所謂的「普通」,不是大人擅自塑造出來的價值嗎? 他人的評價不

見得是對的!有敵人、有討厭你的人,表示你活得自由自在。 覺得自己格格不入,不正是因為你很在意周遭他人的評價嗎? 讀書與否,是孩子自己的事,做父母的不應該要求、叨念。 自己切身的事,即使牽涉到家人,還是不能輕易退讓。 要能告訴自己「就算我不特別,但這樣的我就夠了」。 帶著「只有當下」的想法,認真過好每一天。 為了今天這一天,努力活在今天。 本書特色 ★曾獲得群像新人長編小説賞、三島由紀夫賞、伊藤整文学賞、谷崎潤一郎賞等日本文學重要獎項,日本作家高橋源一郎,在《探索問題比尋找答案更重要》談「思考」的重要性,並著重於透

過「閱讀」與「書寫」來培養思考的能力。 ★《被討厭的勇氣》暢銷作家、哲學家岸見一郎新作《哲學人生問答》,關於人類、生命最核心的思考,以最平實的方式闡釋,從青少年到為人父母者都應該讀的一本書。 ★四十一道人生問題,含括個人、教育、人際、工作、未來以及生命的意義等面向,哲學家的回答,引領讀者思考屬於自己的答案與信念。 ★即使是「常識」,也必須要有所警覺。常識是指社會上多數人認覺得「正確」的事,不過我們並不知道那是否真的「正確」。如果要考量到甚麼是「正確」的,或什麼是「常識」,就必須深入思考為什麼這是「正確」的,或是為什麼這是「常識」。 好評推

薦 《探索問題比尋找答案更重要》 日本亞馬遜讀者好評: 雖然內容是以高中生為對象,對大人來說,也是相當容易閱讀與理解的一本書。主題是為了好好活著,因此必須具備的思考方式,這本書可說是長大成人之前,就應該先讀了!如果我的小孩再大一點,我也會希望他能讀這本書。──スタマー 書名是「探索問題比尋找答案更重要」,提醒我們不要再只是尋找別人提出的問題的正確答案、不要限於學校的學習,應該要用自己的腦袋去思考,作者的態度看似嚴肅,卻讓人感到溫暖、溫和。就像大海一般。──MN 我辭掉工作以後,取得若干法律關係資格,開立事務所

,接受許多諮詢,發現有很多問題無法按照公式來解決。碰到這種狀況,要重新思考條文的主旨、解決問題是不是有其他可行的方式,這些都需要想像力與創造力。如果從中學時代開始,學習不只是默背,而是可以注意「為什麼」、「原因」、「有什麼問題」等等,學習起來應該會更快樂,也可以鍛鍊更深更廣的思考力與創造力,現在就不會覺得這麼遺憾了。推薦不喜歡唸讀的人來讀這本書!──晴男君 《哲學人生問答》 雖然我已經是超過四十歲的歐巴桑,但我覺得自己內心還未成熟,和書中提問的學生們一起思考、關注、理解、不住的點頭,讀到最後一頁時,不禁覺得有點悵然若失。──Tommy

如果我讀高中的時候,能夠遇見岸見老師的話…… 為什麼要學習、為什麼人生不是一帆風順、如何才能活得良善,我身邊並沒有能夠以哲學的思考來回答這些問題的大人。現在,當我遇到人生的困頓之時,我也許會想:「即使這不是你應該過的生活,但只要你能在其中感受到幸福,這樣也很好。」──Star 雖然可能超譯了本書的主題,但本書讓我想到,人為什麼要學習,也許答案之一就是為了對他人有所貢獻吧。──山羊駝

《莊子》身心認知論研究

為了解決輔大翻譯所評價 的問題,作者周 杰 這樣論述:

本文研究宗旨是詮釋《莊子》何以超越的問題,亦是為何人有所謂的主客同一或主客不分的超越的身心經驗。主要以當代認知科學理論與古典闡釋方法相結合的研究,同時涉及文獻考證、概念史分析、邏輯學分析、文本解讀等方法進行系統分析與綜合解釋,詮釋超越論背後有關身體、意識、潛意識的基礎及其相互關係。筆者認為超越論作為人的一種存在形式,並不能憑空出現、突如其來,主客體超越體驗的形成與人的現實日常生活存在密不可分,尤其與是人的身心認知相關。而《莊子》中相關人的「知」、「不知」、「真知」的探討恰好從經典文獻上提供研究契機。因為《莊子》相關「知」內容所彰顯的認知特徵與其背景時代的整體通見相比,可謂別具一格,《莊子》主

客體超越論是徹底的「天人合一」,即以「道」為根本的世界成為一個整體,道、人、世界關係則是現象與存在一體論、認識與本體一體論,如此人對世界的認知和對「道」的解蔽。就人而言,它關係著身體、意識、潛意識、無意識以及它們之間的關係問題。事物與道自身敞開,而真理的解蔽需要人身心一體的認知,即意識認知、潛意識顯現、無意識認知聯動著身體物質物理運動。由此,全文主要從「《莊子》身心認知論的展開」、「《莊子》知物論的闡釋」、「《莊子》身心認知論的發生學」幾個方面,分別論述《莊子》身心認知論形成的認知思維發展背景與基礎以及《莊子》認知思維作為思維突破,突現出了身心一體的認識模式;《莊子》「知物」的概念前提以及作為

純粹意識認知的「無知之知」,超越「俗知」、「有知之知」的提出與分析;《莊子》身心認知發生學中的身體、意識、潛意識的定位、關係、運轉機制、具體身體運動的表現及分析闡釋。最後根據莊子超越論的特徵,結合當代美學發展為一種重點關注人的本真與自由的存在的全面學科性,而嘗試性地提出「審美活動無主體」一說。