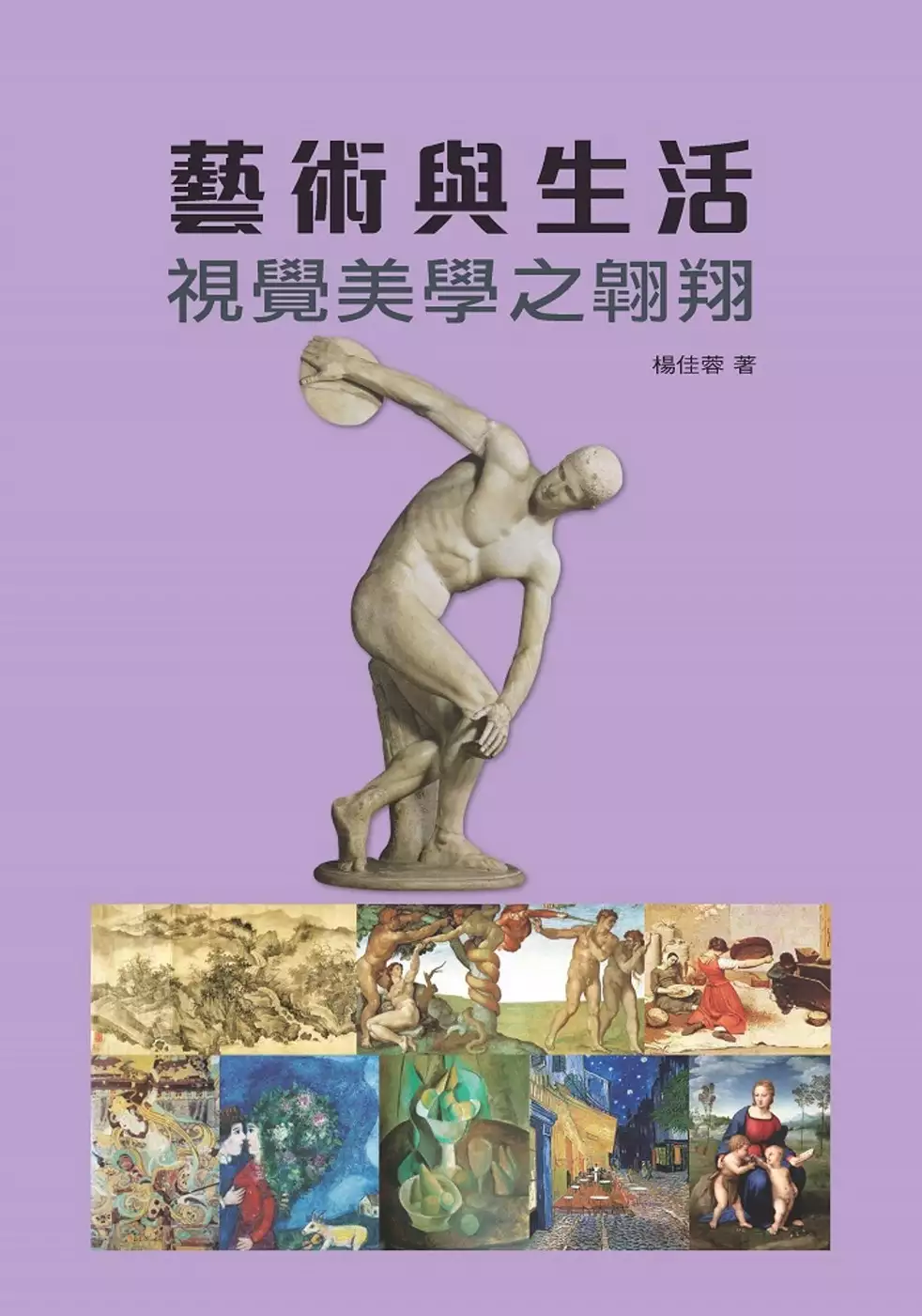

藝術與生活的關係的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊佳蓉寫的 藝術與生活:視覺美學之翱翔 和紀蔚然的 別預期爆炸:洪席耶論美學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何理解藝術和生活的互補關係? - 劇多也說明:2020年5月24日 — 藝術來源於生活,而高於生活。這是家喻戶曉的名言。生活是什麼呢?生活是指人在自然界中的一切活動。如:種田、吃飯、旅遊、 ...

這兩本書分別來自萬卷樓 和印刻所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系美術創作碩士在職專班 黃進龍所指導 李文杰的 日常印記–李文杰繪畫創作研究 (2020),提出藝術與生活的關係關鍵因素是什麼,來自於生活痕跡、印記、壓克力凹版、直刻版畫、常民文化。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 李錦明、林悅棋所指導 沈建育的 生命歷程之反芻-沈建育藝術創作論述 (2017),提出因為有 懷舊、個性、反芻式創作的重點而找出了 藝術與生活的關係的解答。

最後網站藝術和生活到底啥關係,有什麼矛盾衝突? - iFuun則補充:如果說藝術與現實生活存在著一些根本矛盾的話,一般都是渴望自由的藝術家,不堪忍受現實生活的鄙陋庸俗,在這些藝術家的作品中,時常會表現出藝術與現實的矛盾。 不滿25歲 ...

藝術與生活:視覺美學之翱翔

為了解決藝術與生活的關係 的問題,作者楊佳蓉 這樣論述:

本書讓我們了解藝術與生活的關係,尤以視覺美學為主。藝術與生活之間相互影響,本書內容包含:藝術的起源與人類的生活--舊石器、新石器時代及古文明藝術(美索不達米亞、古希臘、古羅馬);藝術的意涵與分類;西洋各大藝術流派;藝術與生活中的模仿、遊戲與自我表現--為藝術而藝術之心理學說;藝術與生活中的宗教(古埃及、敦煌的宗教藝術)、勞動與裝飾--為人生而藝術之心理學說;色彩創思與生活中的美;藝術的形式原理與生活中的美;藝術與生活中的愛情、身心健康;藝術與生活精神--體認西方、東方藝術等。內容多元豐富,讓我們以藝術怡情養性、美化人生,使生活更加充滿美的氣息。

藝術與生活的關係進入發燒排行的影片

#shorts

觀看完整影片~https://www.youtube.com/watch?v=zbs5GdmFVvw

日常印記–李文杰繪畫創作研究

為了解決藝術與生活的關係 的問題,作者李文杰 這樣論述:

歷史脈絡、生活痕跡、時代記憶、人文景緻,總是利用報紙、新聞、手記、文字、攝影、生活器具等各種形式與蛛絲馬跡為所保留、見證並傳遞著,任何形式都能代表時代的印記與歷史文明發展的足跡,對於人們而言,除了文明發展見證與紀錄的意義外,也飽含著屬於不同時代人文的情懷、緬懷、共鳴與寄情,藉由作品傳遞個人情感比文字史料,更直接讓觀者清楚看到屬於當時代的社會與風俗民情。本論文第一章將針對本研究主題、動機與目的、研究範疇、論文架構加以闡述;第二章則由各個面向探討日常印記的脈絡、情感觸動、創作表達與詮釋、時代意義、與藝術的關聯與價值;第三章著重於筆者個人創作的實踐,將針對創作理念、創作內容與形式、三種創作形式(版

畫、油畫、複合媒材)的媒材與技法逐一說明;第四章為作品說明,筆者將分別逐一介紹三種類型的作品詮釋;第五章則為此研究作總結,分享個人創作實踐的想法與見解,及未來創作上的期許。本創作研究以「日常印記」為主題,探討其生活的理解、情感表達與時代意義等相關衍生的人文情感意念與脈絡,並藉由藝術創作的實踐與論述、自我情感及記憶的紀錄與表達,烙印下筆者對於時代生活的體悟與反芻,並加以闡述及聚焦系列創作的作品,展現日常印記的不同詮釋與表達,以觀見筆者蘊藏其中的情感訊息,揭示日常印記的生活題材繪畫與創作的深刻時代意義、生命理解與文化內涵。

別預期爆炸:洪席耶論美學

為了解決藝術與生活的關係 的問題,作者紀蔚然 這樣論述:

當代法國哲學家洪席耶的美學論述以歷史宏觀,左打現代主義,右劈後現代主義,影響甚鉅,其追隨者甚至以「哥白尼革命」形容他的成就。他有什麼貢獻?推翻了哪些舊說?顛覆了哪些成見?本書一篇篇討論洪席耶重要著作,細部引介、分析其核心觀點。 現代戲劇學者紀蔚然的「洪席耶論美學」十講,析論觀看的弔詭、批判的困局、文學的挑釁、藝術與政治與生活的關係,以及三種藝術體制的脈絡與影響等。導讀當代藝術思潮,輔以自身劇場經驗,搭建理論與實務之間可理解的橋梁。書中對於流派如前衛藝術、現代主義、抽象派;人物如席勒、康德、阿多諾、柏拉圖;體制如倫理體制、美學體制;概念如藝術自律、他律、異識、共識、平等、可感配置等

,均有詳盡的討論。 .歷史已經很清楚地告訴我們,藝術的政治效應往往因使命過高,賦予的運動過多而以失敗告終;然而,洪席耶認為,我們獲致的教訓不應是讓藝術從此與生活絕緣,擺出崇高姿態,而是該重新審視藝術與生活的關係。 .平等,是洪席耶哲學的核心,貫穿於他的政治與藝術思考:平等不該是世人竭力謀求的終點,而是設想政治、藝術或任何事的起始。 .天天都有新作問世,但它們不一定是藝術。藝術可貴之處在於讓不見的可見,讓聽不見的耳聞,甚或反轉人們認為理所當然的比例或位階,使得主流論述聽起來像是千篇一律的廣告,使得雜音變成值得聆聽、開啟視野的話語。 .「美學」不是一門學科,它不過是指認藝術

的方式。 . 藝術所展現的自由、無所求本身就是一種實現,而美感經驗可以讓人們於出神之剎那體會了解放的深刻意涵。 .藝術很「有用」,就是不能強求;它的影響力無遠弗屆,天空才是極限,但無論如何、無論何時何地,無法預期爆炸。

生命歷程之反芻-沈建育藝術創作論述

為了解決藝術與生活的關係 的問題,作者沈建育 這樣論述:

我的創作是以自身的人生歷程出發,探討環境對創作者個性的影響,如何培養出興趣,養成嗜好是怎麼樣的人事時地物所造就的。從父母描述日據時代,老百姓被殖民的情節,與光復後民生匱乏,為了生活,拼命工作,一直到了五、六十年代還是如此,就像是李臨秋所寫的那一首歌,「補破網」那種情境,「今日若將這來放,是永遠沒希望」,道盡了心中的無奈,也展現出無畏環境所苦,那種堅強的意志;親眼目睹父母辛苦奮鬥的過程,也在我的成長過程深深烙印著,那樣苦悶氛圍也感染著我。生活即是藝術,因為藝術從生活而來,在生活中體現,成長過程中環境影響了每個人的人生「際遇」與「遭遇 」的差異性;從談論人生過程之中,訴說自己在成長中學習,逐漸建

立了自己的個性和思想體系與對藝術的看法。從觀看八大藝術的角度,來探討當代藝術與生活的關係也是密不可分的,其用意就是要將方向引導於「生活」兩字,作為藝術創作的基底。因為藝術與生活是唇齒相依,這是我確切的創作理念。在這裡我也引用了多位資深藝術工作者所述之文獻,從藝術創作觀點,來證明藝術是離不開生活的,藝術是「人、自然、社會 」三者之間互通的媒介。所以成長歷程之人事時地物,引起了反芻,反芻出一種鄉愁,一個懷舊的心,藉由感情的抒發,投射在畫紙上並記錄了下來,從懷舊以及鄉愁的情懷,創作出屬於農村的鄉土風景,屬於漁村討海人生補網情的感動,這都是以自身的生命歷程來做鋪陳,我想這足以驗證一種性格創作出一種樣貌

,一種堅持以重複反芻咀嚼,慢慢發酵,從醞釀的過程中組構出屬於自己語述的懷舊與鄉愁的氛圍,我們常說「相由心生」,這句話證明了一個人的外貌是難以掩蓋內在涵養的,如果將這一句話引用到藝術創作,就如同心理分析所示,藝術作品也難以掩飾創作者的內心與思想,因為藝術就像是一面鏡子,台語有句話說「東西屬人形」,也就是作品如其人的意思,曾經李錦明老師、詹獻坤老師、還有多位老師看過我的畫作,從作品看我的個性.也都異口同聲地說,是一種龜毛的個性,而又多愁善感,說的是,我自己沒有否認,這就是我想印證的一種個性使然。

藝術與生活的關係的網路口碑排行榜

-

#1.(PDF) 當代藝術去神殿化從關係美學談觀眾眼與及對話.pdf

攝影:董維琇) 中,並且對於實際參與所帶來的個人生命體驗與社群生活的改變,抱持正面的看法,例如關係性的藝術創作(relational art practice) 社會參與性藝術實踐 ... 於 www.academia.edu -

#2.息相關Chair • Present」裝置藝術,發掘城市與人的嶄新關係

「藝術生活化,生活藝術化」一直是富邦藝術基金會的重要核心,而今年邁入第12屆的粉樂町(Very Fun Park),更將城市、社區、藝術與人,緊密地連結在一起。 於 www.fubonart.org.tw -

#3.如何理解藝術和生活的互補關係? - 劇多

2020年5月24日 — 藝術來源於生活,而高於生活。這是家喻戶曉的名言。生活是什麼呢?生活是指人在自然界中的一切活動。如:種田、吃飯、旅遊、 ... 於 www.juduo.cc -

#4.藝術和生活到底啥關係,有什麼矛盾衝突? - iFuun

如果說藝術與現實生活存在著一些根本矛盾的話,一般都是渴望自由的藝術家,不堪忍受現實生活的鄙陋庸俗,在這些藝術家的作品中,時常會表現出藝術與現實的矛盾。 不滿25歲 ... 於 www.ifuun.com -

#5.TEA/超級關係 2013國際科技藝術展」國美館即日展出 - 臺中市 ...

國美館即日起推出「TEA/超級關係─2013國際科技藝術展」,邀請來自16個 ... 聽外界該聽及不該聽的聲音,所以這樣的主題是可以切入到生活和工作當中。 於 www.taichung.gov.tw -

#6.《藝術專欄》藝術大無畏BY NUNU FINE ART #4 當代藝術中的 ...

在《藝術專欄》藝術大無畏#4 中,Nunu 以當代藝術中的關係觀點, ... 我們也將陸續策劃和邀請各領域的專業人才,一同為CAREhER 的讀者打造更豐富的觀點和生活風格。 於 careher.net -

#7.《遊玩.四季》探討自然、人、藝術與生活關係| 人物/專題

他邀請林東鵬參照「守望樹」創作出全新系列作品,並由3812當代藝術項目的 ... 發展對居住環境影響的角度出發,探討自然、人、藝術與生活之間的關係。 於 ps.hket.com -

#8.99學年度第2學期「知性通識課程」課表

50, H803G03, 藝術生活應用, 徐碧蓮, G501. 51, 進四技3心理類, H803004, 人際關係與溝通, 王信東, F303, (二)3,4 20:10-21:40. 52, H803005, 生涯發展規劃, 黃新政 ... 於 www.vnu.edu.tw -

#9.「非刻意性」的藝術啟蒙,讓藝術自然的融入生活 - 親子天下

因為喜歡、欣賞和趨近美,讓生活多了色彩、樂趣和創造力,也享受到美好事物所帶來的愉悅和幸福感。兒童文學工作者劉清彥也希望能透過故事幫助孩子思考藝術 ... 於 www.parenting.com.tw -

#10.究竟藝術與生命/生活處在什麼樣的辯証關係中? 對於藝術與 ...

──對於藝術與生命暨生活的一些省思 ... 高中時家住豐原,每天通車到台中上學。有一天放學後,和一位家住潭子的同學一起在台中火車站大廳等車。約莫有廿來 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#11.近境制作X豐聖大理石對談,從藝術到大理石,探尋家的意義。

提升價值,創造藝術與生活的緊密關係. 「有些特殊材質,必須要由特殊廠家來提供,這也是產生連結的關係。」唐忠漢談起與吳仲雲合作數 ... 於 www.vogue.com.tw -

#12.50個突破關係困境的自私箴言告別情緒勒索與道德綁架就算做 ...

自私的藝術:50個突破關係困境的自私箴言告別情緒勒索與道德綁架就算做自己也不感到內疚 · 推薦序 · 引言時間的挑戰(部分摘錄) 如若世上能有一種生活方式 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#13.對外關係協會呂慶龍理事- 談法國生活美學文化藝術

活動由世界藝術家總會宋瑪緹雅總會長致詞拉開序幕,宋總會長表示,呂大使是位非常傑出的外交官,2000年獲得行政院頒發外交類模範公務員,從事外交工作42年,三次奉派巴黎, ... 於 www.afr.org.tw -

#14.藝術與生活作文800字寫作- 高三作文欣賞 - 作文後花園

藝術與生活作文800字寫作簡介:對於藝術與生活的關係,眾説紛紜。有人認為生活是藝術的來源,也有人認為藝術至上,它啟迪生活,而我認為生活是藝術的 ... 於 www.zwhhy.com -

#15.透過藝術家蔡佳葳創作思考探索文化信仰和生活藝術的關係

《兩界》取自日本高野山真言宗的「金剛界」與「胎藏界」曼陀羅圖形,分別代表了堅強和廣大的包容。透過她的創作和視角,來解構和思考宗教、生活藝術,剛柔 ... 於 ctee.com.tw -

#16.藝術和生活到底有什麼關係? - 小蜜蜂問答

藝術 和生活的關係緊密相連,是一對共同體。藝術來源於生活,沒有生活基礎的藝術是空中樓閣,蒼白無力,如無水之源。藝術反映生活,生活中的點點滴滴,透過藝術家的 ... 於 beesask.com -

#17.如何理解當代設計與生活,文化和藝術之間的關係 - 極客派

如何理解當代設計與生活,文化和藝術之間的關係,1樓開到荼蘼文化就是生活,文化的中心是人。 既然設計是在創造新的文化,由於文化的延續性, ... 於 www.jipai.cc -

#18.與宋冬一起探究藝術與生活的關係 - 壹讀

但藝術是如何與生活發生關係的呢?藝術家宋冬帶來的「我的職業是生活,業餘做藝術」主題交流很好地回答了這個問題。 《 ... 於 read01.com -

#19.【ARTalks: Talk ART! 2014與藝術發生關係】短片徵件頒獎典禮

台新銀行文化藝術基金會在主辦10餘年「台新藝術獎」,鼓勵當代藝術專業創作與藝術評論之外,今年開始推動「藝術與生活」主題活動,首波「ARTalks: Talk ART! 於 talks.taishinart.org.tw -

#20.物理與藝術的關係有什麼意義,現實生活中物理與藝術有哪些聯絡

物理與藝術的關係有什麼意義,現實生活中物理與藝術有哪些聯絡,1樓慕夏侯煙物理的圓融善美狀態就是藝術。所謂圓融善美狀態就是事物之間的關係和聯絡 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#21.2021藝術跨域創作案展覽「凌天、范瑄: 高速關係」 - NYCU ...

「凌天、范瑄:高速關係」 國立臺灣美術館隆重推出 | 熱訊生活新聞網2021-08-27. 「我們感興趣的母題,不是物理速度,而是物理速度與心理速度的關係。」 於 www.arch.nycu.edu.tw -

#22.艺术和生活到底有什么关系?(165个回答) - 头条问答

艺术 和生活是有联系又有区别的,联系是:艺术是生活的升华,生活是艺术的源泉。区别是:艺术来源于生活又高于生活。艺术家体验生活的方式是多种多样的,生活对于艺术家的 ... 於 wukong.toutiao.com -

#23.【重組閱讀】車爾尼雪夫斯基《藝術與現實的審美關係》簡摘

在本書中,作者討論、分析了藝術作品與生活現象之間的審美關係等的相關問題,試圖透過反駁當時流行的美學體系所界定出來的「美」與「藝術」之關係,建立作者所欲呈現的 ... 於 umas913.pixnet.net -

#24.艺术- 维基百科,自由的百科全书

艺术 (拉丁語:Ars;法語、英語:Art;西班牙語、葡萄牙語:Arte;德語:Kunst)指憑藉技巧、 ... 艺术. 對社會生活進行形象的概括而創作的過程、行為和作品. 於 zh.m.wikipedia.org -

#25.新創生活展-參展商資料-乙皮心關係藝術生活館

全文檢索. 全文檢索; 找參展商; 找產品. 進階搜尋. Cookies. 為了給您更好的服務,本網站使用cookies,如果您繼續使用我們將視為您同意接收所有本網站的cookies。 於 www.slls.com.tw -

#26.時代與藝術的關係,藝術與文化的關係?

解一件作品,需要了解這個創作個體的生活境遇、藝術道路。 然則藝術家作為社會的人存在,他們身上永遠都少不了社會時代的烙印。 有什麼樣的社會時代精神就 ... 於 www.locks.wiki -

#27.第一集/ ISSUE #1 藝術與地方知識的生產關係- AOFA.TW

藝術 開始入世地進入到生活、公眾、社群、社會運動等公共事務之間,企圖重新找尋藝術與公共之間的關係。以筆者現階段尚屬粗略的觀察與理解,若以「新類型公共藝術」作為 ... 於 aofa.tw -

#28.何謂藝術與生活的關係. - 訂房優惠

藝術與生活的關係 ,大家都在找解答。這其實是一個很大的題目,因為我們每天接觸的事物都是複雜的,他們都與藝術有著很密切的聯繫。 如果說要說清藝術與生活究竟是怎樣 ... 於 twagoda.com -

#29.保持荒涼的表情 - 關渡美術館

全球跨時區地在疫情中迎來「病毒世」,在全球社會疲軟時際,關渡雙年展企圖重新思考在地的社會時間,也就是讓藝術的關係性伴隨社會生活的連續性,成為不具起訖的互動 ... 於 kdmofa.tnua.edu.tw -

#30.談宗教與藝術的關係 - 陳柏達的網誌

(《馬克思恩格斯選集》第1卷)宗教信仰者是現實生活中具體的人,這就決定了宗教情感不可能是超現實的抽像物,而是與藝術的審美情感一樣,都是一定的現實 ... 於 chenboda.pixnet.net -

#31.如何理解藝術和生活的互補關係? - 小熊問答

“藝術來源於生活,又高於生活”這句格言,充分表達了藝術與生活的關係,兩者是緊密聯絡的。藝術裡對映生活的真實,生活又會給藝術帶來絕妙的靈感。所以藝術 ... 於 bearask.com -

#32.科普潮流藝術和生活之間的關係是什麼?同溫層請進!

最近因為工作的關係,踏進了潮流藝術的泫窩裡,提到潮流就想到YEZZY,off-white,Banksy,這三個品牌是潮流藝術的指標,而且都是帶有街頭塗鴉風格的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#33.藝術源於生活- 「ARTalks - 辦比賽平台

藝術 源於生活,而高於生活。」這句話完美又簡潔的詮釋了藝術與生活之間的關係,生活是食、衣、住、行、育、樂,藝術是音樂、繪畫、舞蹈、雕刻…,然而生活中的食物擺 ... 於 contest.bhuntr.com -

#34.短片呈現藝術生活新關係 - YouTube

短短的影像內容就能讓人留下深刻的印象,不斷鼓勵當代 藝術 創作和 藝術 評論的民間基金會,今年起推動 藝術與生活 主題活動,並且舉辦短片徵選, ... 於 www.youtube.com -

#35.人際關係的藝術:打造真實人際關係的53堂課 - 蝦皮購物

可外出【台灣公司貨】 超厚底柔軟拖鞋防水防滑拖鞋浴室止滑拖鞋增高拖鞋居家無聲拖鞋防臭拖鞋家居拖鞋居家生活. $65. 已售出1.8萬. Google Pixel 6 8/128GB 5G【Google ... 於 shopee.tw -

#36.【ARTalks與藝術發生關係】30秒短片得獎名單公布

台新銀行文化藝術基金會在主辦10餘年「台新藝術獎」,鼓勵當代藝術專業創作與藝術評論之外,今年開始推動「藝術與生活」主題活動,首波「ARTalks與藝術發生關係」30秒 ... 於 artemperor.tw -

#37.生活與藝術的關係作文800字- 咪咕作文迷 - 高考滿分作文

生活 與藝術的關係作文800字作文內容:有人認為生活是藝術的來源,而藝術又必須為生活服務,也有人認為藝術至上,它啟迪了生活,而我認為藝術源於生活 ... 於 www.mgzwm.com -

#38.尋找那些被我們忽視的藝術社會關係——「操演性」策展實踐

通過動態的交流和社會關係的改變,作為策展本質實踐的反映,經由調動作品主導展演界線,映照出新的公共層次秩序,這不光試圖重新劃分藝術與生活之間 ... 於 bookstore.artouch.com -

#39.艺术与日常生活的关系_艺术与生活的关系? - 三人行教育网

艺术 源于生活,高于生活。 任何艺术创造都是来源于现实生活。齐白石大师画虾堪称一绝。他画的虾栩栩如生,富有情趣。这与他平时的生活有很大的关系,他用棉花作为钓饵 ... 於 www.3rxing.org -

#40.反思環境對藝術表現的影響。」為下列哪一項課程目標之分..

36「認識環境與生活的關係,反思環境對藝術表現的影響。」為下列哪一項課程目標之分段能力指標? (A)實踐與應用 (B)審美與理解 (C)探索與表現 (D)藝術與文化. 於 yamol.tw -

#41.社團法人花蓮縣心關係藝術生活展望會

社團法人花蓮縣心關係藝術生活展望會,代表人:陳雅玲,地址:花蓮市水源街55巷6號,設立日期:1031223,財產總額:4500 理事長:陳雅玲理事:黃彥寧理事:李玉珍理事:張麗娟理事: ... 於 org.twincn.com -

#42.請問公共藝術與觀光有何關係?公共藝術對觀光有何重要性?

請問公共藝術與觀光有何關係? ... 下一則 請問如何欣賞公共藝術作品? ... 因此,優良的公共藝術,是提升各地觀光品質的要素之一,也是展現該地區優質生活的焦點。 於 publicart.culture.ntpc.gov.tw -

#43.開啟藝術與社會關係新視野第七屆公共藝術獎入圍名單揭曉

以入圍卓越獎的案件為例:「台灣電力股份有限公司總管理處公共藝術設置計畫」,藉由藝術進入社區的方式,以共同創作融入民眾的生活當中;「臺灣桃園 ... 於 www.moc.gov.tw -

#44.一個由文化生產所創造的藝術世界:探索何謂社會美學? - 鳴人堂

歷來的藝術家回應著自己生活的時代,而在20世紀初期用來構成藝術的工具 ... 社會美學多半與行動主義的關係較不明顯,而戰術媒介則是擁抱自身昭然若揭 ... 於 opinion.udn.com -

#45.擁抱里山-淺談「越後妻有大地藝術祭」與在地發展的關係

「藝術祭」作為生活新時序. 六屆的大地藝術祭累積了超過200多件永久性的作品,儘管其維護費用相當可觀,但也創造了 ... 於 bambooculture.com -

#46.ART-在美術館吃咖哩飯:Rirkrit Tiravanija烹煮一道關係美學

透過Rirkrit的作品,我們可以感覺到誠懇的「去作者化」,藝術家邀請大眾用生活參與作品,共同打破藝術的參與限制,以往不能碰的現在甚至能直接吞下肚,用 ... 於 www.mujieliving.com -

#47.面對面與藝術發生關係- TAAZE 讀冊生活

面對面與藝術發生關係. 藝術世界. 高談文化. 986754238X. 思想需要完整的表達,深厚累積的真知灼見在藝術家的對談中發散出更大的力量,讓我們循著速度,去網羅倍速撞. 於 www.taaze.tw -

#48.客家藝術

(二)客家音樂由於所處環境的關係,客家人終日作業於田野山嶺間,便有了山歌的形成。 ... 小校長黃泓清先生為了讓在地生產的農作物化為精緻可愛的藝術品,讓藝術與生活 ... 於 chakcg.kcg.gov.tw -

#49.李明維與他的關係:參與的藝術 透過觀照、對話 - 臺北市立 ...

演變為「哪裡是藝術?」參與式藝術涉及創作與人之間的關係美學,嘗試在現今社會關係底下發現人際互動的聯結;不僅使藝術介入生活 ... 於 www.tfam.museum -

#50.綠色奇蹟:藝術與環境生態的對話 - 高雄市立美術館

本展一方面藉由藝術創作,探索人與自然環境的全新關係,另一方面節由文件資料的呈現,介紹國內外各地藝術家及文化人如何利用藝術創作的力量,改造公共生活,展開關懷 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#51.面對面與藝術發生關係 - 博客來

書名:面對面與藝術發生關係,語言:繁體中文,ISBN:9789867542380,頁數:320,出版社:高談文化 ... 讀者可以從他們生活化的對談,探知他們對當代藝術現象的看法。 於 www.books.com.tw -

#52.第四章藝術鑑賞與社會發展關係

展的社會觀察,才能透徹的認識藝術活動與人類生活的關係。 從另一角度看來,藝術是社會現象的一環,也是人類情感運作下的結. 果。人性自然需求中的情感運作原理,將 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#53.選才育才輔助系統-藝術設計學類 - ColleGo!

傳統與當代並重,藝術設計是以「結合科技」、「貼近生活」、「涵融人文」為發展主軸。 學習內容涵蓋藝術理論與藝術創作、視覺設計,培養理論與實務並重、學習使用不同媒材 ... 於 collego.edu.tw -

#54.場所的力量:開創學校與藝術現場的合作關係 - 美感教育

日常生活中使用的各種物件,小至一把美工刀,大至一棟建築物,都是由許多不同材質、功能的部件所組成的整體,這些部件本身,以及各個部件之間的組合方式,都是構造討論的 ... 於 www.aade.org.tw -

#55.當我們談藝術時,首先要問它和生活的關係是什麼 - 愛講古

再現藝術的觀念主要與藝術與什麼的關係來論述藝. 閒言碎語,關注“閒時翻書君”. 布羅茨基說:. “對俗套的抵抗,就是可以用來區分藝術和生活的東西。”. 於 aijianggu.com -

#56.魏晉人物美與自然美、藝術美的關係(1) - 藝文- 作家生活誌

歷來在美學傳統上對於審美對象的探討往往是以自然美和藝術美為範疇. ... 自然和人類生活的關係密切,人們往往將其思想、情感、意志等精神作用投射到 ... 於 showwe.tw -

#57.藝術與人的關係-從攝影看見七位新銳創作者 - Hahow 好學校 ...

生命可以在鏡頭前無限延續,在亞洲攝影創作者年度盛會Wonder Foto Day 開跑之際,邀你一起透過攝影創作,細品生活。 攝影,是將生活中的細節與風景濃縮於 ... 於 blog.hahow.in -

#58.幽默,讓生活更美好:溝通的藝術,打開人際關係的大門- 飛比價格

幽默,讓生活更美好:溝通的藝術,打開人際關係的大門是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#59.藝術與生活Ⅰ視覺藝術篇 - 五南官網

視覺藝術類再分繪畫與造形藝術、建築與公共藝術、設計與時尚藝術等三大單元,本書將詳細介紹這些藝術表現與生活的關係。視覺藝術常讓人們覺得似遠又近,常人皆可作畫 ... 於 www.wunan.com.tw -

#60.【現場】反思藝術消費習慣,探討與日常生活關係:專訪2018 ...

【現場】反思藝術消費習慣,探討與日常生活關係:專訪2018台北藝術節策展人鄧富權. 原文刊載於:PAR 表演藝術 首刊時間:308 期/ 2018年08月號. 2018年的臺北藝術節很 ... 於 medium.com -

#61.艺术家和艺术作品与社会生活的关系

艺术 来源于生活又高于生活,艺术创作是对平凡生活的真善美的一种提炼,是对社会生活的一种心灵情感互动的反应。社会生活对艺术创作有着直接的影响,社会生活的积累, ... 於 m.xzbu.com -

#62.Bluerider ART 新展預告藝術生活特展探討藝術品、人、空間在 ...

探討藝術品、人、空間在現代生活關係. Bluerider ART 秉持一貫'藝術豐富美好生活' 的信念,七月將於上海、台北推出藝術生活特展三部曲。 於 blueriderart.com -

#63.藝術與普通人有什麼關係? - 冇問題

普通人需要的藝術層面少,也就是說精神追求層面的少,跟他的素質學識文化審美情感有關係,普通老百姓過於注重物質,一個注重精神生活或者情愫審美多的 ... 於 maomentei.com -

#64.迭代與遞迴:「讓我們穿透魔鏡,迎向新世界」中的「人類—科技

在上述的整體生活世界的機械圖像中,「人」與「物」(自然與科技)間的關係展現出藝術創作的對象已然不僅是純粹的物質符號再現,更是整體化的過程, ... 於 www.digiarts.org.tw -

#65.论艺术与生活的关系 - 中国免费论文网

论艺术与生活的关系. 中图分类号:J110 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2017)05-0292-01. 我们每个人在自然界从事的活动构成了我们的日常生活。 於 www.lunwendata.com -

#66.藝術生活究竟是指什麼,生活真實和藝術真實的關係是什麼? 10

藝術與生活. 當我們與今天的優秀繪畫作品相遇,相識和相知,我們似乎在畫家們的引導下站在了自己的生活對面,從感性到理性,由表層及裡層,由外及內, ... 於 www.bees.pub -

#67.藝術的生活態度 - 中文百科全書

作品目錄理念篇第1章什麼是藝術的生活態度?第2章對藝術與態度的探索第3章誰在主導我們的態度?藝術創作活動篇活動1 發展自身的和諧關係1-1 營造有安全感的環境1-2 建 ... 於 www.newton.com.tw -

#68.發生:藝術與生活之間的關係

藝術 的發生是從表演,參與或即興創作開始的所有經驗。 它的創造者艾倫·卡普羅(Allan Kaprow)將其視為反藝術作品。 ... 藝術的發生是藝術與生活之間的關係。 於 fahrenheitmagazine.com -

#69.人與自然的新關係| PAR 表演藝術雜誌

人類的出現改變了世界,甚至也永遠成為了地球的一部分。在諾貝爾化學獎得主克魯岑(Paul Crutzen)提出地球已進入「人類世」(Anthropocene)此一概念後, ... 於 par.npac-ntch.org -

#70.參與生活裡的生活計畫李明維與他的關係| 大人物- 86891

這些差異,在與陌生人建立關係時,更容易被突顯出來。今年,台北市立美術館《李明維與他的關係:參與的藝術》,正邀請人們一探美術館,參與藝術家 ... 於 www.damanwoo.com -

#71.當代藝術與我們的生活有什麼關係? | Zi 字媒體

當代藝術與我們當下有什麼關係?羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg)是誰?勞森伯格的藝術與我們當下的生活又有什麼關係? Robert Rauschenberg. 於 zi.media -

#72.無懼碰觸敏感議題——首屆曼谷藝術雙年展現場,亮點遠不只 ...

的確,以佛立國的泰國境內,矗立了不少大大小小的佛寺,跟人民生活更是息息相關,而佛寺內闡述佛理和人生智慧的壁畫,也使其與藝術之間的關係緊緊相連 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#73.蝸居意思 - 臺東公共藝術

「人與自然的對應關係」是藝術家簡俊成長期以來的創作探討重心。人類生活不也是由自然森林走入文明社會空間裡?在緩慢演化的過程中,揭示了時空、觀念、意象的種種變遷 ... 於 tpa.ccl.ttct.edu.tw -

#74.艺术与生活的关系 - 百度文库

艺术 与生活关系的感想歌德曾经说:除了艺术之外,没有更妥善的逃世之方;而要与世界联系,也没有一种方法比艺术更好。 我一直觉得艺术意识一门深不可测的门类,可是 ... 於 wenku.baidu.com -

#75.淺談貢布里希與藝術社會學之間的關係 - 個人網頁空間

藝術 生態壁龕中的創作者、作品與觀者:淺談貢布里希與藝術社會學之間的關係299 ... 乍看之下,後者的論點似乎與人類的日常生活情形極為契合。在. 現實生活中,我們常 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#76.「藝術欣賞和生活有什麼關係」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬 ...

省城贵阳呆了足足八年,对内地的省城生活有所体验,那么我也写不出如《省城里的... 了文化艺术的熏陶,在人生路上便拥有一份对事物欣赏的情怀,心中有美的感受,对 ... ... 於 1applehealth.com -

#77.演繹人與科技的依存關係藝術銀行【擬/物/體】新媒體裝置藝術 ...

演繹人與科技的依存關係藝術銀行【擬/物/體】新媒體裝置藝術展(會前新聞稿) ... 現今,擬仿這個手法已普遍的被運用在科技生產、媒體傳播、生活及藝術 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#78.生活与艺术的关系? - 知乎

1、 创作过程中,艺术反映生活. 首先,艺术家是活在社会生活里的人,他的创作素材创作灵感皆来自于日常生活的积累,一个人不会联系生活,不会把自己的实践经验结合作品 ... 於 www.zhihu.com -

#79.藝術和空間的對應關係呈現美好生活態度 - 香尼歐

現代人講求生活質量提升,除了飲食的需求外,也很重視居住空間的舒適氛圍,品敘設計對於設計規劃與藝術美感的協調,有著獨到的眼光與想法。 於 siangniou.com -

#80.艺术与生活的关系- 写写帮文库

第二篇:艺术导论---美术与生活的关系 ... 美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。美术是一门多元化的学科,作为社会 ... 於 www.xiexiebang.com -

#81.浅谈艺术和生活的关系 - 论文发表

【关键词】: 艺术生活健康发展人是社会关系的总和,生活是指人在自然界中的所有活动, 艺术是对自然,社会种种事物的一种提炼,升华,是一种想象力, ... 於 www.ksfbw.com -

#82.藝術與美是什麼關係? - GetIt01

有時被稱為精緻藝術或美術(英語:Fine Arts)指憑藉技巧、意願、想像力、經驗等綜合人為因素的 ... 這些問題我們在生活中經常能聽到,甚至自己遇到,歸根結底是因為。 於 www.getit01.com -

#83.研究英國藝術,嘗試找出「英國跟歐陸」vs. 「台灣與中國大陸 ...

我覺得英國藝術和歐陸的關係是很有趣的。首先是每次談到英國藝術,好像就是從霍加斯當起點,因為他是第一個擁有「國際」名聲的「英國本土」藝術家;再 ... 於 www.thenewslens.com -

#84.藝術和生活到底啥關係,有什麼矛盾衝突? - 人人焦點

2020年12月1日 — 驚龍軒以爲,只有真正崇尚純粹的藝術創作的藝術家,才有可能與現實生活碰撞出難以調和的矛盾。至於現在這些急功近利的、把臨摹照片當成獲利手段的所謂 ... 於 ppfocus.com -

#85.九年一貫藝術教育與幼兒藝術教育之關係

目標:絕對不是為了製造一個專業的美學家,而是鼓勵孩子能夠參與. 在生活中藝術的特質和有意義的討論活動。 DBAE 的教學是必須順應孩童的發展階段而設計教學為前題,以達到. 於 ed.arte.gov.tw -

#86.家庭幸福、人際關係圓滿的密碼

透過獨特、功能強大的呼吸技術,以及在生活的藝術課程中實際可行的人生智慧,便可學會達到幸福泉源的奧秘。 放下你的情緒,而非愛. 於 www.artofliving.org -

#87.藝能類篇名: 初探攝影與生活的藝術關係作者

初探攝影與生活的藝術關係. 2. 壹○前言. 目前中等教育的美術課程,仍側重於視覺藝術的繪畫課程,但現在的中學生幾乎. 人手一機(手機),隨手即拍的風氣盛行,攝影藝術 ... 於 www.shs.edu.tw -

#88.心關係藝術生活展望會- Videos | Facebook

心關係藝術生活展望會. Arts & Entertainment. Like. Liked. HomeAboutPhotosVideosCommunityReviewsOffersPosts. All Videos. 於 m.facebook.com -

#89.如何看待藝術和生活?享受生活是一種藝術嗎? - 每日頭條

我覺得藝術與生活的關係,就是理想和現實的關係。我們的現實比較枯燥,通過藝術創作,為生活添加美好想像。這樣的創作更多的是自己理想中的狀態,現實 ... 於 kknews.cc -

#90.設計領域中藝術和生活的關係,設計與藝術的關係 - 好問答網

生活 為藝術提供素材,同時藝術有反作用於我們的生活,讓生活更加豐富多彩! 如何理解當代設計與生活,文化和藝術之間的關係? 2樓:開到荼蘼. 文化 ... 於 www.betermondo.com -

#91.美術與生活的關係?(食、衣、住、行) - 伊仕瑪時代廣場

美學大師蔣勳提出,生活美學不一定要離開家、不一定要每天匆忙地去趕各種藝術的集會,他從食、衣、住、行四個面向歸結自身體驗的生活美學,是要給自己一個 ... 於 easymall.pixnet.net -

#92.大匠師周雪峰的藝術與地方生活之關係__臺灣博碩士論文知識加 ...

本研究主要對象為周雪峰,一個生活在日據到民國60年代朴子已故的傳統匠師。不同於許多研究將重點放在藝術家與作品創作之關係,本研究則接受現象學中之『生活世界』 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#93.反思藝術消費習慣探討與日常生活關係訪「2018台北藝術節 ...

今年的臺北藝術節很不一樣。少了吸睛的大團、名家,多的是非典型的藝術展演,素人、藝術家、觀眾大家一起來的藝術活動。來自新加坡的策展人鄧富權刻意 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#94.藝術真實與生活真實的關係問題,生活真實和藝術真實的關係是 ...

任何藝術的創作手段都離不開生活真實的基礎;也只能在生活真實的基礎上進行藝術加工。關於生活真實與藝術真實兩者之間的關係問題,魯迅先生曾說過一段 ... 於 www.cherryknow.com -

#95.美術與生活之間的關係簡述藝術與生活的關係

“美術”這個專門的名詞,在中國五四新文化運動中開始被文藝家和教育家普遍運用。源於古羅馬的拉丁文“art”原意是指相對於“自然造化”的人工技藝,泛指各種用 ... 於 www.knowmore.cc -

#96.長榮大學課程綱要- Chang Jung Christian University

藉由課程的安排與講授,其中,更聚焦於各流派形成的社會原因及創作思想的演進,期許學生能夠更清楚當代藝術的脈絡發展,並了解現代各種藝術形式與現實生活的關係,進而思考 ... 於 eportal.cjcu.edu.tw -

#97.【健康1+1】你想像不到的藝術與健康的關係 - 新唐人電視台

說到藝術,其實跟人生活中是息息相關的,甚至對身心健康都有密不可分的影響。 於 www.ntdtv.com -

#98.藝術與生活作文800字 - 寫作館

藝術與生活作文800字寫作引薦:對於藝術與生活的關係,衆說紛紜。有人認爲生活是藝術的來源,也有人認爲藝術至上,它啓迪生活,而我認爲生活是藝術的 ... 於 www.xiezuoguan.com