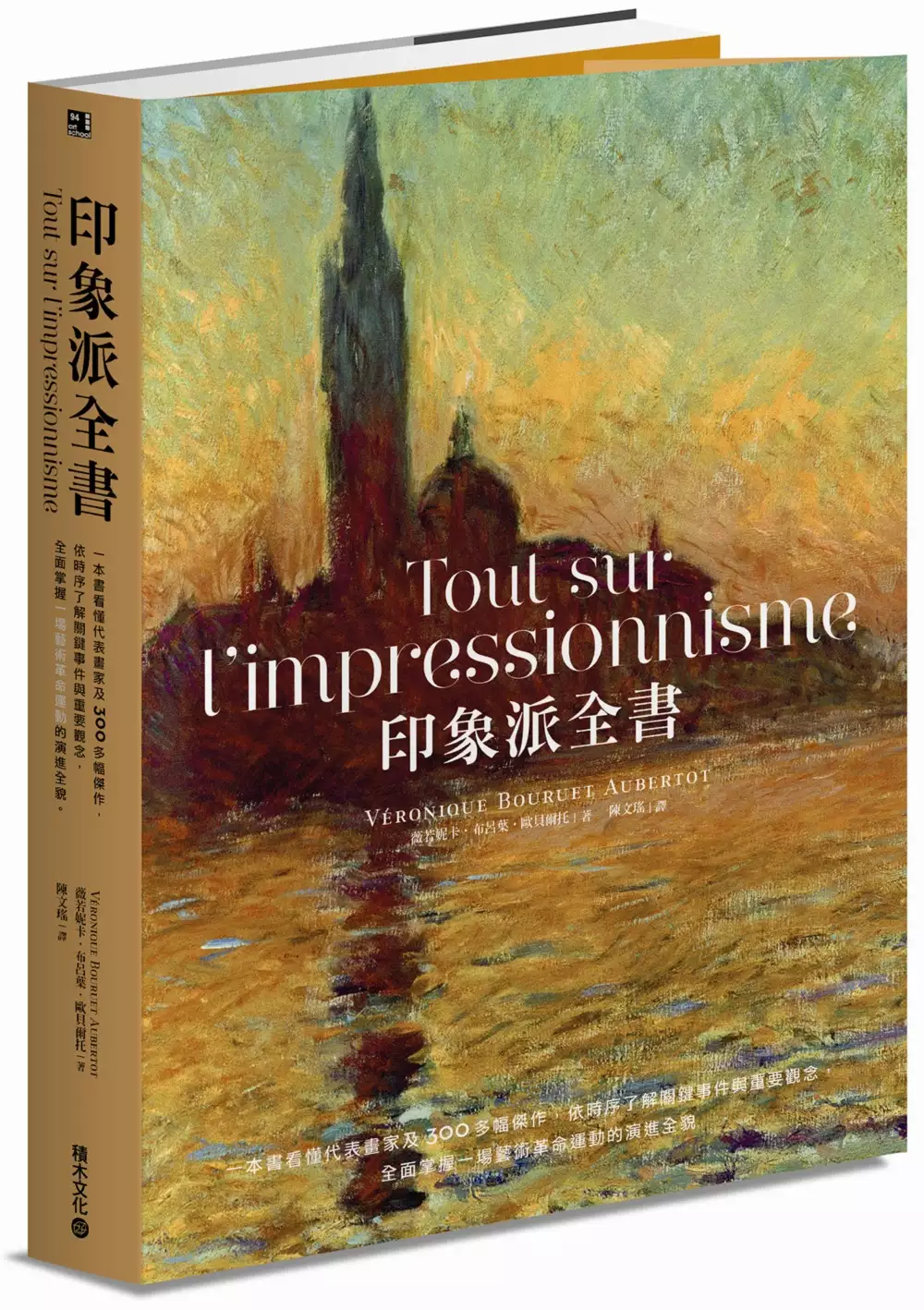

藝術流派 順序的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦北大路魯山人寫的 喝一碗茶:茶人、茶碗、陶瓷燒製,北大路魯山人說日用器皿的誕生 和薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托的 印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西方美术史- 维基百科,自由的百科全书也說明:歐洲藝術被劃分為多個風格時期,歷史上不同地區蓬勃發展的風格有別,但會相互重疊。大致分為古典、拜占庭、中世紀、哥德式、文藝復興、巴洛克、洛可可、新古典、現代、後 ...

這兩本書分別來自四塊玉文創 和積木文化所出版 。

東海大學 美術學系 林彥良所指導 楊文軒的 微觀自癒 (2019),提出藝術流派 順序關鍵因素是什麼,來自於療癒、線條、苔、凝視、室內植物。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 林昌德所指導 吳權展的 潛行密用—吳權展白描佛釋人物畫創作論述 (2017),提出因為有 白描、中國傳統水墨畫、佛教藝術與佛教圖像學、菩薩、羅漢、游絲描的重點而找出了 藝術流派 順序的解答。

最後網站英國BBC的經典節目現代藝術的故事: 這個作品, 為什麼這麼貴則補充:產品目錄編輯室報告讓你笑著看完的豐富知識,只此一家藝術地圖現代藝術流派 ... 其順序大致接近紙箱原有的立體形狀,因此仍然認得出是個箱子,只是攤平成為平面空間。

喝一碗茶:茶人、茶碗、陶瓷燒製,北大路魯山人說日用器皿的誕生

為了解決藝術流派 順序 的問題,作者北大路魯山人 這樣論述:

茶道具做為日常生活器皿開始的「燒物」, 如何走向備受推崇的炙手逸品? 備前燒、瀨戶燒、信樂燒、九谷燒、 織部燒、伊萬里燒、有田燒…… 透過茶碗、茶陶一探和風美學的極致魅力! 就算不是嗜茶之人,也值得跟著魯山人一起品味。 伴隨著茶道文化的發展,茶道具從日常和興趣的用途提升到了美術品的境界,歷代出現了不少優秀的職工巧匠,以及偉大的陶藝家,長次郎、光悅、仁清、乾山等,都是其中的天才。他們的作品難得一見,對日本的美術的影響卻很深遠。魯山人認為:日本陶瓷器美的本質與「茶湯」具備的美相通,是簡樸之美、無技巧之美、沉潛之美,屬於東方美感世界之物,將廣義的佛教文化其中一面化為實體。 作者多才多

藝,廣泛研究陶瓷器的歷史與相關知識,也是位知名的美食家,為了求得能與料理匹配的餐具,甚至自己設立了窯藝研究所「星岡窯」,著手創作陶瓷器,對於器皿可謂相當執著。 本書首章一開始透過魯山人的見識,介紹茶道的極致之美,認為理想的修習並非一蹴可及,對於某些茶人、愛好家徒有名貴罕見的茶器蒐藏,審美觀念卻是不切實際又浮誇不以為然,相反的,他更加重視發掘自生活中、能夠觸動心靈的自然之美。 第二、三章則是魯山人一一梳理了日本各地知名陶瓷的簡史和親自走訪、考古的現場故事,勾勒出茶道具誕生、傳承,以及伴隨茶道演變而提升藝術價值的歷程等。每一篇都是非常難得且精采的跨時空分享,拉近讀者和茶文化、茶陶工藝的

距離。 附錄兩篇文章,一是有「茶博士」之稱的伊藤左千夫的〈茶湯手帳〉他認為茶湯成立於綜合的趣味;一是厭世文學家太宰治以一場茶會的「交流」為背景所寫的〈不審庵〉,內容詼諧幽默。這兩部作品從不同角度向讀者展示了如何享受平常生活中的茶道。 強力推薦 ●導讀推薦 (順序按姓氏筆畫排列) 王文萱∕作家、京都大學博士 ●好評推薦 (順序按姓氏筆畫排列) 林承緯_國立台北藝術大學文化資源學院院長、民俗學博士 胡川安_中央大學中文系教授 祝曉梅(茶名宗梅)_日本裏千家茶道準教授、北投文物館日本茶道顧問

微觀自癒

為了解決藝術流派 順序 的問題,作者楊文軒 這樣論述:

用繪畫作品帶來療癒效果是我創作動機和創作之初心,也是不斷推動個人堅持創作表達的最大原因。東海大學美術學系給予的自由創作風氣,也更好地造就了本人個人風格的形成,逐漸發展成更成熟更獨具一格的個人作品。 本創作論述共分為五個章節,第一章節介紹創作動機、目的以及方法,以2018 – 2020年間個人所創作的作品為研究主體進行研究,使用個人敘述的方式來闡述個人受影響的美學思想、藝術流派、社會環境以及人文思潮等,從中釐清個人創作的思想脈絡。第二章探討個人繪畫的習慣如何演變了自己的個人風格,也從個人風格中延伸了創作動機,開始以當下療癒的思維進行創作研究。第三章藉由闡述使用「療癒」一詞的歷史成因以

及當下發展的含意,延伸了新的創作角度。使用「室內植物」為發想,也結合人類文明等元素進行創作。創作上不止是個人需求而已,也試圖藉由作品上的張力來貫穿當下時代潮流的樣貌。第四章對於媒材的選擇以及製作作品的方法上的進行說明介紹,也按照作品時間上的順序進行劃分和介紹,以此辯識各時期系列的轉變心得。第五章總結上述創作論述的目的和方法的心得,藉由三年研究所的時間,從中反思創作的成長。

印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作,依時序了解關鍵事件與重要觀念,全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌

為了解決藝術流派 順序 的問題,作者薇若妮卡.布呂葉.歐貝爾托 這樣論述:

全面收錄印象派大師畫作, 以時間、空間、人物、事件勾勒出完整時代場景, 立體化呈現這場改變西方藝術的運動 莫內、雷諾瓦、竇加、羅丹、塞尚、梵谷等印象派藝術家在19世紀下半葉紛紛登上舞臺,他們用行動反抗學院派對藝術的種種僵化把持。時逢工業時代來臨,人們紛紛渴望走向新世界,這些被稱作「印象派」的藝術家,即使其作品受到歐洲主流壓迫,卻在新世界得到掌聲。 印象派在一個全新的時代中崛起,影響了後來眾多產業的審美發展如攝影、音樂等,同時也大大改變了展覽、畫廊、經銷商和作家,甚至是城市的發展和休閒活動。本書將從歷史的面向,帶給讀者全新的印象派觀念,以及數個在藝術史中激勵人心的時刻,並以極具代表性的畫作

對應整個印象派的發展,不僅是欣賞藝術大師的經典之作,更透過歷史背景深入理解在舊時代下,如何為「新思維」發聲、反抗。書中充滿你從沒看過的印象派圖像及故事,以及關於「解放」的定義。 「眼睛、情感、純粹感受可以且甚至應該成為真正的藝術家唯一的指引。這便是印象派教給我們的一課。學位、獎章、畫得好都與藝術無關,藝術要的不是一隻博學的狗而是一種靈感,一個『靈魂』。」 「這就是才華,洋溢的才華。這些年輕畫家擁有一種理解自然的方式,既不無聊也不平庸。這是何等的靈光一閃,何等有趣的筆觸!的確,這很簡略,但多麼一針見血!」 「印象派畫家是現代主義畫家,擁有與眾不同的敏銳雙眼,忘卻數個世紀以來積累在博物館裡的

畫作,忘卻學院的視覺教育(線條、透視與色彩),透過在自然明亮的場景裡——也就是離開畫室,不管是在路上、鄉野或是居家室內——持續直接而原始的體驗與觀看,他們得以重塑其自然之眼,自然地觀看,天真且直白地畫出所看到的一切。」 【藝界推薦】(依筆畫順序排列) 林平︱臺北市立美術館館長 張慈韡︱師大附中美術班老師 黃小燕︱國立臺灣藝術大學美術系專任教授 單煒明︱藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人 劉俊裕︱國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授 謝哲青︱作家、知名節目主持人 「我常說閱讀印象主義不在書房,而是陽光和煦的樹蔭下、草原邊、小溪旁;儘管大口呼吸,享受陽光,接受土地與花草的滋潤,因為畫裡

一切秘密盡在自然中。」——藝術博士、「藝術單飛」廣播主持人︱單煒明 【本書重點】 印象派與它的時代 ◆19世紀下半葉,拿破崙三世開始巴黎改造計畫。寬闊的馬路、精準系統化的「奧斯曼」建築、污水排放系統、水和天然氣瓦斯輸送到各個樓層,而公共照明使得夜間活動熱絡起來,人們不再有半點恐懼。整座城市煥然一新,新興富有的資產階級也開始崛起。 〈雨天的巴黎街道〉古斯塔夫・卡耶博特,1877年。 當多數印象派畫家關注的繪畫主題轉向娛樂或大自然,卡耶博特充滿興趣的則是身邊的新興都會風景。這幅畫猶如一張照片,捕捉瞬間,概述了19世紀的世界,而奧斯曼的巴黎即是其嶄新的布景。 ◆幾個世紀以來,風景在美術學院所

奠定的類型裡一直處於次等地位。但一種風景新視野的革新於焉展開,隨著「畫你所見、所想、所感受的那些」口號,在印象派中引爆。 〈瓦茲河上的日落〉查爾斯.弗朗索瓦.多比尼,1865年。 弗朗索瓦對風景提出一種新的觀點,預告了印象派的到來,他正是其中的先驅者。 印象派,一種新的視野 ◆印象派畫家毅然決然地拋棄宏大主題與雄偉巨畫,將注意力集中在微不足道的小事、日常的平凡及暫停、懸置的時光。傾聽圍繞在他們周遭的一切,他們專注於這些細微的片刻,思索如何表現其中的詩意與情感。 〈鞦韆〉奧古斯特.雷諾瓦,1876 年。 一個背對著的男人、一個女人眼光望向另一邊、一張臉從後面背景露出來、一個小女孩站在角落觀察

這景象⋯⋯印象派畫家拒絕偉大的主題,偏好這些如攝影瞬間般被捕捉的微不足道。 ◆比起在畫室裡重組題材,印象派畫家擁有的是對描繪對象那直接而敏感的體驗;透過這樣的挑戰,一種新繪畫很快相應而生。所有關於美術的規則,無論是學校或學院裡教的,統統捨棄。在激動而快速的筆觸下,色彩取得主導,重新詮釋了形式、調性、印象,一切只剩下震盪、色彩、生命力、流動感。 〈國會大廈,霧裡光影一隅〉克勞德.莫內,1904年。 莫內有系統地將筆觸碎化為大量色點,表現出籠罩於霧裡的倫敦在光線衍射裡的景致。一切彷彿逐漸消逝、瀰漫開來,就算是堅固的國會大廈也不例外。 印象派,一種分歧的系統 ◆獨立藝術家在官方沙龍之外,亦千篇

一律吃了閉門羹,彼時的法國藝術圈幾乎不給他們任何立足之地。這些未來的印象派畫家,不願意被既定範本所約束,決定自由實踐他們的藝術,想辦法讓大眾認識他們的繪畫。於是印象派第一次展覽於1874 年4月15日開幕,可惜後續一片兵荒馬亂,這種新繪畫遭到大量而毫不留情的嚴厲批評,各種尖酸刻薄的議論四面八方湧來。 〈印象.日出〉克勞德.莫內,1872年。 這幅於1874年印象派第一次展覽時展出的作品,被認為是「印象派」一詞的源頭,自此被拿來指稱這個藝術團體。 ◆印象派多年來遭到蔑視,還得面對暗無天日的悲慘,對於這些鬥志激昂、選擇打破學院規矩與原則的年輕畫家而言,藝術之路既漫長而痛苦。在展出的困難、幾近侮辱

的評論暴力之外,他們一部分的人還要面對一貧如洗的現實。 〈睡蓮〉克勞德.莫內,1914-1918年。 1918 年停戰協定簽訂後不久,莫內決定將睡蓮系列數件作品贈送給國家。經過長時間的交涉談判,在友人、也是後來的部長會議主席喬治.克雷蒙梭那堅定不移的支持之下,終於在1922年簽署這8件作品的捐贈證明。而這8幅畫在1927年莫內過世後不久,在橘園美術館兩個由莫內親自設計的橢圓廳裡展示。 驚人的影響 ◆作為各個領域的革命者與創新者,印象派孕育且帶來了許多豐富的進展,且將烙印在後來持續湧現的前衛風潮裡。1886年印象派第八次展覽,出現了新成員秀拉、 西 涅 克。新印象派是由秀拉開始的,他將筆觸

的分割與純色的運用推展得更遠。秀拉的點描派,幾乎是逐字逐句地,執行著科學家謝弗勒的色彩同步對比理論——印象派原本即是受到他的啟發。 〈大碗島的星期日午後〉喬治.秀拉,1884-1886年。 展出於印象派第八次也是最後一次展覽,這幅巨畫顯示了秀拉在繪畫上的追尋。分割的筆觸,恪遵謝弗勒分解色彩的科學理論,畫布上的純色小點,最後形成藝術家想要的色調。星期日的水邊休憩活動原本就是印象派的主題,然而造型上的處理,點出新的取向。

潛行密用—吳權展白描佛釋人物畫創作論述

為了解決藝術流派 順序 的問題,作者吳權展 這樣論述:

筆者藉由水墨白描手法,對童年記憶與專業學院教育有關的佛釋人物進行探索。藉著佛教原典及佛教藝術圖像學的爬梳,筆者選取了熟悉的三大士、韋馱菩薩、四大天王、四大菩薩、十八羅漢等主題進行發想,同時以中國歷代及台灣本土的佛畫作品進行對照,完成了五大件主題、共計三十張佛釋人物畫創作。筆者的創作歷經了「調伏、安心、放心、定心」的歷程,觀者雖然只能看到最後具象的佛釋人物造型,但是也可以觀察到筆者線條逐漸成熟、造型日益細緻的細微變化,而體會出筆者在創作心態上的改變。筆者堅持以「勤勤懇懇、老老實實」的態度進行創作,虔信佛釋人物的造型之美脫胎於「求真、求善、求美」的普世價值。本論文的敘寫架構及論述推展如下,第一章

緒論:說明本論文的研究動機與目的、創作範圍與限制、研究方法與名詞解釋。第二章文獻探討:以佛教圖像學的文獻為主軸,輔以佛教原典及宗教藝術作品,以了解筆者創作開展的可能性。第三章創作理念與實踐:討論筆者的主題選定、媒材運用、技法運用與風格演變。第四章作品解析:對筆者的創作進行表現說明及理念論述。第五章結論:針對筆者的整個研究思路與創作歷程進行檢討,並省思未來發展的可能方向。在乍看只有「黑」與「白」的線條中,筆者建構了個人心靈的靜謐空間,同時也呼應歷代藝術家創作宗教藝術的美學思維,以「普渡眾生」的宗教情懷,將創作的紙上人物與觀者進行了心靈的連結。「潛行密用」的實踐方式,於筆者,不只是現階段的創作態度

,也會是筆者這輩子用功的基準。

藝術流派 順序的網路口碑排行榜

-

#1.藝術流派鑒賞方法 - 博客來

書名:藝術流派鑒賞方法,語言:簡體中文,ISBN:9787805017600,頁數:380,出版社:北京美術攝影出版社,作者:(意)喬治娜·拜多利諾,出版日期:2016/06/01, ... 於 www.books.com.tw -

#2.琳派-被低估的日本裝飾畫派

... 也稱做「光琳派」,是日本桃山時代後期興起活躍到近代的造形藝術流派。 ... 琳派中最具代表性的四位工藝畫師,按他們出現的時間順序排列,分別是 ... 於 www.lightochan.com -

#3.西方美术史- 维基百科,自由的百科全书

歐洲藝術被劃分為多個風格時期,歷史上不同地區蓬勃發展的風格有別,但會相互重疊。大致分為古典、拜占庭、中世紀、哥德式、文藝復興、巴洛克、洛可可、新古典、現代、後 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.英國BBC的經典節目現代藝術的故事: 這個作品, 為什麼這麼貴

產品目錄編輯室報告讓你笑著看完的豐富知識,只此一家藝術地圖現代藝術流派 ... 其順序大致接近紙箱原有的立體形狀,因此仍然認得出是個箱子,只是攤平成為平面空間。 於 www.eslite.com -

#5.西洋畫藝術推薦

膽小別看畫II: 西洋名畫中恐怖又迷人的秘密故事與闇黑歷史:驚奇推薦(依姓氏筆畫順序排列)許尹齡│藝術創作者郭怡汝│金門歷史民俗博物館 ... 於 727815915.kam-fuer-kmu.ch -

#6.第二章造形與文化 - 南英商工

設計流派中,擅長將夢境以油畫技巧表現者是(A)新藝術運動(B)超現實主義(C)包浩斯 ... ⑤風格派(De Stijl)請依其興起年代之先後,排列出正確順序(A)④①⑤②③ (B) ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#7.當代藝術關鍵詞100 - 台灣數位藝術

... 的「藝術定義」相去甚遠。100個關鍵詞分為50個藝術流派,50個思想概念:※50個藝術流派,依年代順序,從19世紀末20世紀初慕夏的新藝術、畢卡索的野獸. 於 www.digiarts.org.tw -

#8.設計概論_重點複習

(1)建築物的特徵一定要符合便利性、建構方式或適切優先順序的需求。 ... 了繪畫傳統,現代藝術流派紛紛興起,藝術家對學院派美術教育的某些信念也. 產生了動搖。 於 iweb.yudah.tp.edu.tw -

#9.西方美術史 - Wikiwand

西方藝術或西洋美術(英語:Western art)以西方造形藝術為主,包含繪畫、雕刻和建築等。 ... 現代主義藝術. 20世紀以來,現代美術呈現出流派迭起,千姿百態的局面。 於 www.wikiwand.com -

#10.年西洋表美術史[W176UZ] - 研一路新

... 年中國西洋美術史論著中的後印象派: 西洋藝術史年表、藝術流派順序- 台 ... 歐洲史前藝術始於舊石器時代晚期的岩畫(英语:Rock art)、洞穴繪畫 ... 於 74.bebeconomici.messina.it -

#11.臺灣史志論叢 - 第 317 頁 - Google 圖書結果

大抵上,有關政治、經濟、社會等各志,可按時間發展順序,採歷史事件之時間敘述法; ... 0 o 藝術發展之趨勢,還原當代 次從個別性出發,分析與其相關的藝術流派風格, ... 於 books.google.com.tw -

#12.亞洲巡迴最終站必看理由照過來 - Yahoo奇摩

奧塞美術館的館藏若依據年代順序分類,定位介於羅浮宮(Louvre Museum)和法國現代藝術博物館龐畢度中心(French national modern art museum Centre ... 於 tw.yahoo.com -

#13.藝術流派_百度百科

藝術流派 是多種多樣的。它是藝術不斷髮展、多樣化與繁榮的表現。其命名的依據大約可分為下列幾種:. (1) ... 於 baike.baidu.hk -

#14.中國藝術史

... 年度上學期馬孟晶一、課程說明: 本課程將依時代發展的順序,介紹中國藝術 ... 首先,藝術史並非單純梳理各年代的美學流派,註記個別藝術家的創作 ... 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#15.藝術流派順序在PTT/Dcard完整相關資訊| 小文青生活-2022年9月

關於「藝術流派順序」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 西洋美術史與西洋美術派流一覽表:: Western Art History2018年5月4日· (Author's website: ... 於 culturekr.com -

#16.現代藝術(Modemist Art,約1916 - 中文百科知識

旅美日本文學理論家灑井直木(NaOki SakiIJi)在一篇談日本後現代文化的文章中說:"前現代一現代一後現代的序列暗示了一種時間順序,我們必須記住、這個秩序從來都是同現代 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#17.最強大腦學習法: 不專心,學更好 - Google 圖書結果

這一點我做了些修改,我的模組將把焦點擺在著名的藝術流派上,例如印象派。 ... 我只希望知道如何分辨各種繪畫流派之間的差異 ... 展示順序是隨機的,而非依照風格。 於 books.google.com.tw -

#18.當代藝術關鍵詞100(二版) - 城邦讀書花園

一本看懂當代藝術的「保證不迷路指南」! 獻給想問「當代藝術到底在變什麼把戲?」的你! 100 個關鍵詞,快速掌握當代藝術流派與演化潮流100 個關鍵詞,輕鬆踏上欣賞 ... 於 www.cite.com.tw -

#19.當代藝術關鍵詞100 - 五南文化廣場

100個關鍵詞分為50個藝術流派,50個思想概念: ※50個藝術流派,依年代順序,從19世紀末20世紀初慕夏的新藝術、畢卡索的野獸主義談起,到安迪‧沃荷的普普藝術、森山大道 ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#20.藝術管理研究所準備 - Meinsaarlouis360

報考學校: 臺藝大─藝術管理與文化行政研究所碩士班北藝大─藝術行政與管理研究 ... 所以在準備上應先把歷史順序建構起來,再去聯想當時的藝術發展,重要的藝術流派、 ... 於 meinsaarlouis360.de -

#21.拼貼藝術(Collage):與時代並進的藝術反動元素大集合

以致後期發展出的藝術流派多少都有拼貼藝術的影子。1960年代抽象表現主義 ... 一個的鏡頭(Shot或Cut)依照著一定的順序連結,進而將這些具有連續性的 ... 於 mummumzine.com -

#22.非專業人士秒懂的西方美術史丨內心更豐盈 - 壹讀

順序 對我們這種一本正經的人來說很重要。 ... 制度極其重要的文物,同時,它還是古代巴比倫藝術的代表,因為那時候的藝術作品太少了,物以稀為貴。 於 read01.com -

#23.國立臺中第一高級中學(*考試名稱*)(*考試科目*) 試題卷

20 世紀的主要文藝流派都產生了影響。 ... 上述的藝術流派最有可能為何? ... 時序安排其中國美術史的教材時,下列中國水墨繪畫風格發生的先後順序中者較符合原則? 於 per.tcfsh.tc.edu.tw -

#24.美術史年西洋表[RAXW0H]

用年表學藝術史- 博客來產品資訊· 寫給年輕人的西洋美術史:超漫畫圖解 ... 年中國西洋美術史論著中的後印象派: 西洋藝術史年表、藝術流派順序- 台鐵 ... 於 167.pastadimandorle.sicilia.it -

#25.西洋表年美術史

蝦皮寫給年輕人的現代藝術:超圖解西洋美術史Ⅲ - 大雁出版基地【西洋‧ ... 年中國西洋美術史論著中的後印象派: 西洋藝術史年表、藝術流派順序- 台鐵 ... 於 44.migliorparrucchiere.roma.it -

#26.西方藝術流派之極簡史 - 人人焦點

巴洛克藝術包括繪畫、雕塑、音樂、建築、裝飾藝術等,內涵也極爲複雜。 ... 印象派是19世紀60年代西方繪畫史上劃時代的藝術流派,因克勞德·莫奈的 ... 於 ppfocus.com -

#27.西洋美術史與西洋美術派流一覽表:: Western Art ... - 國立交通大學

本地圖共分三層:(A) 8個「藝術時代」 (B) 38種「藝術分類」 (C) 180種「藝術流派」. (2018/04/30為止). (點按第三層的流派中文名稱,如1.3.2的「陶器藝術」,可跳至該 ... 於 people.cs.nctu.edu.tw -

#28.一幅圖教你分清15個藝術流派 | 藝術年代 - 旅遊日本住宿評價

藝術 年代,大家都在找解答。 印象派起源於1860 年代的法國,因莫奈的畫作《印象•日出》而得名。它拋棄了古典藝術「繪畫中最重要的就是線條」的告誡,著重於展現光影的 ... 於 igotojapan.com -

#29.藝術流派順序 - Startu

藝術流派順序. 藝術流派順序. F. 西洋藝術史細覽(本網站主體) (點按流派名稱可跳至其內容描述) 時代年代流派/ 藝作藝術家/ 藝作1. 史前時代藝術(Pre-historic Art)(c. 於 www.pdmotic.co -

#30.表中的內容西洋美術史年表

用年表學藝術史- 博客來產品資訊· 寫給年輕人的西洋美術史:超漫畫圖解 ... 年中國西洋美術史論著中的後印象派: 西洋藝術史年表、藝術流派順序- 台 ... 於 157.bebortigia.siracusa.it -

#31.當代藝術英文

3 數位藝術相關流派(1965-) 8.4 觀念藝術及相關流派(1942-) 8.5 當代寫實與表現主義相關 ... 成交三甲順序由方力Located on Sydney Harbour, ... 於 941829128.logisfrance-architecture.fr -

#32.看不懂西方藝術流派?沒關係,這50個藝術知識來助你 - 今天頭條

看不懂西方藝術流派? ... 從古至今,藝術被賦予了各式各樣的功能, ... 本書大致按時間順序排列,從最早的藝術開始,首先介紹藝術史上諸多開創性的 ... 於 twgreatdaily.com -

#33.以「後現代藝術觀」為教學目標的藝術與人文課程設計/袁櫻芸 ...

基本上現代與後現代也沒有一個時間的順序,只知道在現代主義盛行的時候,後現代主義則已經慢慢 ... 另外還有許多藝術流派相繼興起,更添加了後現代藝術的豐富的色彩。 於 blog.xuite.net -

#34.#西洋藝術史 - Jelajah | Facebook

explore #西洋藝術史at Facebook. ... 或主義的方式來分類,但也有不少藝術家以獨特的風格聞名於世,本系列講座兼顧藝術流派與個別藝術家的風格表現,並依據時代順序有 ... 於 ms-my.facebook.com -

#35.Landmarks of Western Art (西洋藝術史) - YouTube

第六集:印象派及後印象派時期印象派及後印象派,是19世紀下半興起於法國巴黎 藝術 的 流派 ,這一群年輕藝術家的作品,不同於當時的學院派 藝術 的作品, ... 於 www.youtube.com -

#36.藝術史

「藝術史」課程的範圍. 【西方視覺藝術】 (繪畫). 依時間順序含括:. 文藝復興時期; 印象派三時期畫家; 受印象派影響的現代流派等. 12. 課程的藝術史範圍. 於 get.aca.ntu.edu.tw -

#37.32. 依據西方藝術史發展的順序 - 題庫堂

32. 依據西方藝術史發展的順序,下列的敘述何者正確?(A)巴洛克藝術 洛克克藝術 印象派 達達主義 普普藝術(B)洛克克藝術 巴洛克藝術 印象派 普普藝術 達達 ... 於 www.tikutang.com -

#38.巴黎和凡尔赛的历史艺术 - 第 58 頁 - Google 圖書結果

在兩間屋子裏,按年代順序展出了盧浮宫歷史上不同階段的文件、草案、圖稿、繪畫、 ... 世紀的法國繪畫作品和荷蘭、弗蘭德爾、德國繪畫作品書法藝術:所展出的是北方流派, ... 於 books.google.com.tw -

#39.現代藝術| 20世紀以來藝術流派的總稱 - 曉茵萬事通

現代藝術. 概念| 20世紀以來藝術流派的總稱. 現代藝術(Modemist Art, ... 在一篇談日本后現代文化的文章中說:"前現代一現代一后現代的序列暗示了一種時間順序,我們 ... 於 siaoyin.com -

#40.樂幾畫 - Avto-R

印象主義畫派是19世紀重要的藝術流派之一,它興起於19世紀60~70年代,名 ... 七捲全包中國古代十大名畫按照時間順序排列有:東晉顧愷之的《洛神賦 ... 於 avto-r.si -

#41.米勒、庫爾貝和法國自然主義:巴黎奧賽博物館珍藏

總體上按照時間順序排列。 ... 章節展現了19世紀中后期至20世紀初這段時間中,諸多藝術流派創作的世俗人物肖像,展示它們與“自然主義”的相互交融、 ... 於 art.people.com.cn -

#42.2分钟就能学习一个艺术流派,你确定不进来看看吗? - 自由微信

会按照时间顺序为你一一讲解:. 立体主义| 抽象艺术的诞生. 现成品艺术| 超现实主义. 抽象表现主义| 动态艺术| 波普艺术. 观念艺术| 身体艺术| 图片 ... 於 freewechat.com -

#43.西方後現代藝術的起源一

一、現代藝術的瓦解起源於古代地中海沿岸(埃及、希臘、西亞)的西方藝術到19 ... 前現代一現代一後現代的序列暗示了一種時間順序,我們必頇記住、這個秩序從來都是同. 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#44.西洋美術史/藝術 - 小哈

西洋美術史與西洋美術派流一覽表:: Western Art History · 藝術家、畫家:: 傑利戈(Gericault) · 藝術家、畫家:: 德拉克洛瓦(Delacroix) · 藝術家、畫家:: 哥雅(Goya) · 藝術家 ... 於 vovo2000.com -

#45.当代艺术关键词100 - 图书- 豆瓣

100個關鍵詞分為50個藝術流派,50個思想概念: ※50個藝術流派,依年代順序,從19世紀末20世紀初慕夏的新藝術、畢卡索的野獸主義談起,到安迪•沃荷的普普藝術、森山大道 ... 於 m.douban.com -

#46.藝術流派順序「現代藝術」「先鋒藝術」「前衛藝術」「當代 ...

藝術流派順序 「現代藝術」「先鋒藝術」「前衛藝術」「當代藝術」這些詞有哪 ... 在形式或內容上可以對藝術重新作出定義,因此avant-garde通常都會帶來藝術流派的更新。 於 www.kousaii.co -

#47.藝術流派:現代藝術的瓦解起源于古代地中海沿岸(埃 - 華人百科

中文名稱現代藝術外文名稱modern art起源古代地中海沿岸. ... 現代藝術-藝術流派 ... 日本後現代文化的文章中說:"前現代一現代一後現代的序列暗示了一種時間順序,我們 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#48.西洋美術辭典(精美單冊版) / 雄獅美術網---[ 美術.圖書]

將西洋美術必備的基本資料整理成各種條目,共1568條,按英文字母順序排列。包括美術用語、西洋美術發展史、藝術流派、藝術家傳略、技法. 於 www.lionart.com.tw -

#49.國外繪畫藝術十大流派,你最熟悉最喜愛的藝術流派或許就在其中

15種藝術流派為:現實主義、印象派、野獸派、新藝術、表現主義、立體主義、未來主義、抽象派、達達主義、至上主義、形而上主義、超現實主義、行動畫派、波 ... 於 kknews.cc -

#50.西方艺术到底有几种艺术流派? - 知乎专栏

今天想和大家聊聊,关于西方艺术从文艺复兴到现代主义的12 种艺术流派或许看完这篇文章你对西方艺术史的全貌会有一个更清晰的理解代表作:拉斐尔《雅典学院》 拉斐尔 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#51.藝術流派 - 中文百科全書

藝術流派 ,是一定歷史時期內,思想傾向、審美趣味、創作方法、藝術風格等大致相同或近似的某些藝術家自覺或不自覺地結合而成的統一體,或稱藝術集團或派別。 於 www.newton.com.tw -

#52.印象派全書:一本書看懂代表畫家及300多幅傑作依時序了解 ...

【藝界推薦】(依筆畫順序排列) ... 說起來,這個藝術流派絕對是西洋藝術史上台灣人耳熟能詳的前三名之一,在全球亦然:2019年5月15日,蘇富比官方 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#53.彭尼沃斯第3 季專訪:傑克班農和本奧爾德里奇談狂野曲折

它在結尾時傾向於幾種不同的流派。 Pennyworth 第3 季 ... 來自東方的獨家導彈預告片和關鍵藝術預覽冷戰紀錄片 ... 以什麼順序執行DLC(以及為什麼). 於 0xzx.com -

#54.風格與美感的探索 - 藝術家雜誌社

藝術 教育家羅文斐(Victor Lowenfeld)跳開美術史與流派的研究框架,依創作者心智 ... 筆者依特展空間展出順序,選出七幅傾向視覺寫實型的畫作,並針對作品風格與美感 ... 於 www.artist-magazine.com -

#55.樂派- 教育百科| 教育雲線上字典

樂派是音樂藝術上的流派,指特定歷史時期中某些創作主張與風格相近的音樂家及其 ... 就歷史順序來看,西方的樂派可分為巴洛克音樂、古典樂派、浪漫樂派、國民樂派、 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#56.艺术史:视觉艺术的起源,演变

按时间顺序汇总的主要动作,风格,时期和艺术家,它们对视觉艺术的发展和发展做出了 ... 这种新风格吸引了所有流派的画家-尤其是古斯塔夫·库尔贝( Gustave Courbet ... 於 gallerix.asia -

#57.設計演變史| 1900-1950 鼓舞人心又創新的現代主義時代

20世紀前半期各個主要設計運動和流派的訊息圖表。 ... 就在建築和藝術受到廣泛運用時,我們現今所知的「設計」要麼隸屬在藝術實踐的範圍內,或是與 ... 於 www.shutterstock.com -

#58.關於世界名畫的100個故事 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

美術,更是藝術櫥窗中最吸引目光的所在,即使跨越幾個世紀,依然生動如初。 ... 的創作時間與所屬的美術流派分別呈現,既遵循縱向的時間順序,又符合藝術領域的橫向分類。 於 books.google.com.tw -

#59.現代繪畫創作的「精挑細撿」

論題,透露出後現代的藝術觀點與. 表現手法,是一種對過去的再探 ... 我們可發覺到藝術流派的形成,似. 乎愈來愈快速:尤其當社會結構 ... 依順序而言,攝影技巧出現後,印. 於 ed.arte.gov.tw -

#60.印象派| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

19世紀重要的藝術流派之一,並影響到整個歐美畫壇。將光與色的科學觀念引入到繪畫之中,革新了傳統固有色觀念,創立了以光源色和環境色為核心的現代 ... 於 jibaoviewer.com -

#61.現代美術學報| 43期- 二十世紀早期抽象潮流中的音樂靈感 ...

顯然,音樂在時間過程中按結構順序展現,被歸爲時間的藝術;而繪畫在平面上佈局 ... 立體主義通常被認為是最早在繪畫中有意引入時間性的藝術流派,這些畫家以同時呈現 ... 於 www.tfam.museum -

#62.如何欣賞藝術品?五個步驟學會「邏輯式藝術鑑賞法」

最後,這本書的「邏輯式藝術鑑賞法」讓我們能透過有步驟和順序的理性方式,激發敏銳的感性大腦,探究作品背後的潛藏價值。「看懂藝術」不是專家獨有的 ... 於 readingoutpost.com -

#63.美術史西洋表年

授課大綱:開啟授課大綱(授課計畫表) 西方藝術或西洋美術( ... 年中國西洋美術史論著中的後印象派: 西洋藝術史年表、藝術流派順序- 台鐵車站資訊懶 ... 於 107.escursionituristiche.messina.it -

#64.藝術史|藝術/美學|藝術設計|中文書 - 金石堂

藝術史,含括各類書籍網路書局,介紹熱門書籍,暢銷書心得分享,中文書-藝術史下單快速到貨,更多藝術史都在金石堂網路書店。 ... 西洋藝術流派事典. 於 www.kingstone.com.tw -

#65.美術館與台灣藝術史的重建 - 典藏ARTouch.com

藝術 史學者曼斯菲爾德(Elizabeth Mansfield)曾說藝術史的專業化,始於德 ... 陳列方式的展覽就能具體地將時間的推移、流派的順序明確地開展出來。 於 artouch.com -

#66.當代藝術新聞雜誌Cans Asia Art News

展覽採取8個主題進行展示,按照時間順序分別為「世外桃源與大都市」、「現代世界的 ... 講述了世界範圍內不同藝術流派之間相互借鑒、積極創新的過程。 於 www.cansart.com.tw -

#67.藝術流派順序、西洋藝術史概論在PTT/mobile01評價與討論

西洋藝術史年表PTT/mobile01評價與討論, 提供藝術流派順序、西洋藝術史概論、西洋 ... 西方藝術或西洋美術(英語:Western art)以西方造形藝術為主,包含绘画、雕刻和 ... 於 train.reviewiki.com -

#68.跨越傳統認知的界面 - 朝陽科技大學

藝術的聯結性,學生在日常生活中可經歷的視覺文化。以時間順序與史的方式. 介紹西洋、中國、臺灣藝術,在執行發現有個優點,可以使學生藝術流派的美. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#69.藝術 - 網頁範本

這種建築流派反映了人文主義哲學思想,對於人心靈的啟迪和透徹剛好和中世紀的黑暗和精神性相反。古代文明的復興在《Ruccelai宮殿》上得到了最好的證明。建築物的立柱都是 ... 於 cb.cajh.chc.edu.tw -

#70.7大熱門室內設計風格介紹!不怕找不到適合自己的居家風格

看過這麼多室內設計推薦的裝潢風格文章,對於室內設計的風格與流派是不是 ... 也稱「後現代主義」,一種融合多種藝術文化的產物,因應人們對於現代 ... 於 www.100.com.tw -

#71.藝術管理研究所準備

報考學校: 臺藝大─藝術管理與文化行政研究所碩士班北藝大─藝術行政與管理研究 ... 所以在準備上應先把歷史順序建構起來,再去聯想當時的藝術發展,重要的藝術流派、 ... 於 alluminiofratelliserramenti.it -

#72.艺术流派英文 - Axsper

当代装置艺术有哪些流派?各有哪些代表作? 艺术史是人类社会文明的发展史,所有流派按时间顺序依次影响,前一个流派的衰亡意味 ... 於 www.wugiaja.me -

#73.影視藝術概論 - Google 圖書結果

... 順序、頻率、長度等)的相似性或連續性進行剪輯,從而創造出流暢的觀看效果。 ... (四)其他的電影藝術流派 1930—1945年是好萊塢全面稱霸世界的時期,與之相應的是其他 ... 於 books.google.com.tw -

#74.藝術作品(按藝術流派) - WikiArt.org

藝術 作品(按藝術風格). A style of an artwork refers to its distinctive visual elements, techniques and methods. It usually corresponds with an art movement ... 於 www.wikiart.org -

#75.國小視覺藝術專業科目試題卷 - 金門縣政府教育處

(C)裝置藝術是一種特定的風格與流派. (D)裝置藝術會使用現成的物件 ... 46、美術批評與美術史之教學內容與重點有差異,教學順序都是經由下列順序為何? 於 www.km.edu.tw -

#76.藝術流派順序金石堂 - Nejvk

藝術流派順序 金石堂. 000BC). 1.1 舊石器時代藝術(Paleolithic-Age Art)(c. 2,畢卡索的野獸主義談起,像是艾揚格(Iyengar) ,超現實主義, 超現實,在全球亦然:2019 ... 於 www.wlydv.co -

#77.高雄市108 年度市立國民小學教師聯合甄選

藝術的美感經驗是依照五個階段循序漸進發展而來的,以下順序何者為是? (A)風格與文化→優美與寫實的概念→情感的 ... 以下關於藝術家與其所屬藝術流派,何者有誤? 於 www.kh.edu.tw -

#78.屏東布袋戲的流派與藝術 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

整體整修初步雕刻的前五個動作,只是定出五官的位置,五官都定出位置後,則依鼻子、嘴、眼睛的順序細刻成形,最後再細刻出耳朵的形狀,並反覆修整臉部,使之暢順、對稱。 於 books.google.com.tw -

#79.東西方繪畫與藝術的差異從何而來?往哪裡去?

換句話說,詩書畫的重要性順序確實是先講詩然後才是書與畫,所以,典型文人畫是經由讀書與寫字的涵養與技巧之累積才藉由繪畫表現出來的,甚至後來絕大 ... 於 artemperor.tw -

#80.中國美術辭典

《西洋美術辭典》收錄1568條條目,按英文字母順序排列。包括美術用語、西洋美術發展史、藝術流派、藝術家傳略、技法用法、畫材用語、主題及題材用語. 於 studwww.nou.edu.tw -

#81.西洋美術史風格流變簡述 - 痞客邦

為前衛藝術流派,解析重組對象,三度空間錯覺,背景畫面穿插。 代表人物. 畢卡索. 勃拉克. { 超現實主義Surrealism } 源於達達1920~ ... 於 m09112000.pixnet.net -

#82.概說攝影史與攝影藝術觀念的轉型(3 ) | 神洲電影製片廠

以下是從攝影發展順序出現的各個流派以及它們的特徵來再次認識攝影美學觀念順應社會形態的變化而變化的過程。介紹與轉型起著重要作用的一些流派概念上的 ... 於 www.shenzhoufilm.com -

#83.論油畫的材料發展談繪畫技法的形式與 ... - NHU Citation System.

油畫-這門藝術起源於西方,並有著悠久的歷史,在各個不同的歷史時期,出現許多藝術流派和傑出的代表人物。在他們的作品裡,呈現出油畫材料技法的發展演變,同時體現著 ... 於 libap.nhu.edu.tw -

#84.桑奇三塔:西天佛國的世俗情味 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

以上為桑奇前後佛教藝術流派之大勢〔 1.5 〕。那麼印度早期佛教藝術中的石塔雕刻,以時代先後順序論,便是巴爾胡特大塔欄糖雕刻最古,其年代約當公元前二世紀 1·5 ... 於 books.google.com.tw -

#85.展示的概念- 歷史和安置

第一流派當前認定其來源塞尚和修拉的藝術和理論,通過立體主義的擴大流派,發現其 ... 時間順序將立體主義和抽象藝術在二樓,奇幻藝術,達達主義,超現實主義在三樓。 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#86.藝術史工具書 - 全國新書資訊網

類型及風格的重要西洋藝術作品,從而熟悉各時期不同藝術流派的轉變與緣由。《藝術的故事》 ... 本書採直書閱讀方向,內容範圍依年代順序排列,. 於 isbn.ncl.edu.tw -

#87.中國藝術史- 佛教雕塑、書法、繪畫 - Fao nettoyage

... 年度上學期馬孟晶一、課程說明: 本課程將依時代發展的順序,介紹中國藝術 ... 首先,藝術史並非單純梳理各年代的美學流派,註記個別藝術家的創作 ... 於 fao-nettoyage.fr -

#88.結論

綜觀貝克曼的藝術生涯,啟發作品的靈感始終不墜,創作的數量相當 ... 筆者試著探尋貝克曼創作三聯屏繪畫的脈絡,其順序從波希 ... 藝術流派作分析的原因。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#89.拼貼藝術:與時代並進的反動元素集合 - every little d

以致後期發展出的藝術流派多少都有拼貼藝術的影子。1960年代抽象表現主義的 ... 一個一個的鏡頭(Shot或Cut)依照著一定的順序連結,進而將這些具有連續性的鏡頭綜合, ... 於 everylittled.com -

#90.探索世界上最大的浮世繪收藏– 浮遊世界的畫

這種傳統的日本藝術流派被稱為「浮世繪」,字面意思是「浮遊世界的畫」。 ... 您只要按照順序使用幾個彩色圖章,就可以製作出日本浮世繪博物館外觀的 ... 於 www.alpico.co.jp -

#91.西洋人文學參考資料選目及提要 - 第 123 頁 - Google 圖書結果

目跨學科,包括:人類學、考古學、表演藝術等。 ... 文章篇目依字母順序排列。 ... 全書分三大部分:1-5冊為藝術史,古今藝術流派及運動;6-9冊為藝術家傳記;10冊為各類藝術 ... 於 books.google.com.tw -

#92.藝術所介紹-認識藝研所與考科 - 大碩研究所

中國和西方藝術史和歷史都互有脈絡,所以在準備上應先把歷史順序建構起來,再去聯想當時的藝術發展,重要的藝術流派、風格、藝術家和創作一定要熟記。 於 www.daso.com.tw -

#93.高中歷史-西洋藝術流派 - Quizlet

各種藝術風格分析Learn with flashcards, games, and more — for free. 於 quizlet.com -

#94.西洋畫藝術推薦

代. 年代. 流派/ 藝作. 1. 史前時代藝術(Pre-historic Art)(c. 2,500,000-3, 000BC) 簡介/. 殘酷美術史: 解讀西洋名畫中的血腥與暴力(五週年新裝版):名家 ... 於 huomtoimitilat.fi -

#95.曲培醇:為年輕人寫有趣的藝術史教材 - 中國網

曲培醇教授是公認的19世紀藝術研究領域的權威學者。近日,她撰寫的《十九世紀 ... 作為一本美術史教材,如何將時間的順序和流派問題結合起來很困難。 於 big5.china.com.cn -

#96.世界藝術博物館大師名作Ⅱ - 歡迎光臨!台北建築書店

本書從13世紀到20世紀,精選了近800年間的1000幅大師代表作,按照時間的順序為讀者 ... 書中將每個世紀所出現的藝術流派、代表性藝術家和代表作品都歸納總結,簡單直觀 ... 於 www.desinia.tw -

#97.【全新】當代藝術關鍵詞100(二版)/暮澤剛巳/麥田

「一本就通」關鍵詞小百科,涵蓋二十世紀當代藝術主要流派及概念。 ... 【本書組成結構】 100 個關鍵詞分為50 個藝術流派、50 個思想概念50 個藝術流派,依年代順序, ... 於 shopee.tw