策展團隊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王振愷寫的 光源下放電影:南方影展二十年 和妮可拉.皮克寧的 博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北雙年展團隊公布|首度多人協作策展2023 年11 月登場也說明:第13屆台北雙年展策展團隊:莉姆.夏迪德(Reem Shadid)、周安曼(Freya Chou)及穆柏安(Brian Kuan Wood)(左至右)。圖 ...

這兩本書分別來自蔚藍文化 和典藏藝術家庭所出版 。

國立臺北藝術大學 博物館研究所 黃貞燕所指導 郭惠珍的 社會議題、社會溝通與博物館:以國立臺灣歷史博物館「迫力.破力:戰後臺灣社會運動特展」為例 (2021),提出策展團隊關鍵因素是什麼,來自於社會議題、社會溝通、社會運動、歷史展示、戰後臺灣史、國立臺灣歷史博物館。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 蔡幸芝所指導 詹話字的 策展典範的轉移?文化平權趨勢下當代藝術的策展思維與實踐 (2021),提出因為有 策展、策展人、文化平權、當代藝術、藝術博物館的重點而找出了 策展團隊的解答。

最後網站「桃園市兒童美術館2022 策展徵件簡章」則補充:若未達評選標準,得予以從缺。 (二)申請資格:. 1.單一策展人或策展團隊代表須具中華民國國籍或持有在 ...

光源下放電影:南方影展二十年

為了解決策展團隊 的問題,作者王振愷 這樣論述:

一個獨立影展居然在臺灣南部 存活超過二十年!怎麼可能!! 「南方是光之源/給我們秩序與歡喜/與華麗。」——西川滿 《南方影展》創立於臺南藝術大學,旨在平衡影視資源重北輕南的現象,當中的「南方」是作為地理區位與影視資源中心相對的指涉。 近年來,南方影展藉由影展徵件、競賽、觀摩放映與推廣活動等機制定調出「華人、獨立」兩大品牌特色,並且透過不同形式的國際交流持續與東亞多個獨立影展進行互動。 當中的「南方」標誌著在全球電影流通中,作為華人獨立影像之平台,所進行抵抗、串聯與共享的精神意涵。 本書紀錄一群熱愛電影與影像的人,以臺南市作為基地, 默默用青春和熱血

交換出巨大的熱能,一路篳路藍縷,走了二十年。 各界影人,齊聲推薦 王君琦 國家電影及視聽文化中心執行長 反正我很閒 YOUTUBER/ 2020 南方影展代言人 但唐謨 知名影評人 林木材 台灣國際紀錄片影展策展人 孫松榮 國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授 施名帥 演員/ 2019 南方影展代言人 翁煌德 《無影無蹤》版主 郭力昕 國立政治大學傳播學院教授兼院長 陳斌全 前國家電影中心執行長 黃信堯 《同學麥娜絲》、《大佛普拉斯》導演 聞天祥 臺北金馬影展執行委員會執行長 藍祖蔚 國家電影及視聽文化中心董事長 魏德聖 《海角七號》、《賽

德克巴萊》導演 相挺推薦(按姓氏排) 南方影展很小,但就因為它那麼「小」,才會如此重要。 我曾在南方影展入圍也獲獎,在還沒被南方影展肯定之前,深刻感受創作路上的孤獨與難熬。也深知年輕一輩的創作者不見得都有機會入圍金馬獎或台北電影節,在資深創作者包圍之下,如何受到肯定與鼓勵是一件相當重要的事。 南方影展很小,但它給予創作的溫暖很大。期待南方影展繼續展現它那溫暖的臂膀,拉著觀眾的手,擁抱每一位創作者。就像當年的我,帶著南方影展和觀眾們的祝福,一路默默地創作、累積能量。才能繼續走在創作的路上,沒有離開。——黃信堯(《同學麥納斯》、《大佛普拉斯》導演) 南方影展二十年是創世紀,

下一個二十年將是啟示錄。——孫松榮(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授) 位處「全球南方」(Global South)的島嶼之南,「南方影展」走在求存與茁壯的坎坷道路上,它的處境和不屈從的理念與意志,其實正是此影展得以保持敏銳、獨立、批判之思維的重要動能。臺灣的電影、藝術與文化,需要更多願意抗拒主流價值的機制或平台,「南方影展」是一個可以持續作為鼓舞力量的典範。——郭力昕(國立政治大學傳播學院教授兼院長) 影展的目的,在於透過電影形成「論述」,但影展本身卻常常缺乏「被論述」的機會。本書細數南方影展20 年來的累積,印證所處環境中「南方」概念的轉變,是為呼應南方影展獨立精神的文字紀錄

。然而,書中所敘述曾經參與南方影展的過往人、事,則是替那些和南方影展一起掙扎、努力,並且共同成長的電影愛好者們,所留下的最溫婉記憶。——陳斌全(前國家電影中心執行長)

策展團隊進入發燒排行的影片

「青銅饗宴—古代的禮儀與樂曲」為109年6月25日至110年5月23日於南部院區推出的沉浸式劇場加商周青銅文物之特展。由策展團隊謝俊科(國立故宮博物院教育展資處副處長)介紹「大雅韶音—沉浸式劇場」緣由;杜士宜(國立故宮博物院南院處助理研究員)介紹本展覽策展經緯;張莅(國立故宮博物院器物處助理研究員)精選〈亞醜方尊〉、〈師湯父鼎〉、〈魚紋盤〉三件文物進行深度導覽。

#青銅饗宴 #故宮南院 #大雅韶音沉浸式劇場

#亞醜方尊 #師湯父鼎 #魚紋盤

社會議題、社會溝通與博物館:以國立臺灣歷史博物館「迫力.破力:戰後臺灣社會運動特展」為例

為了解決策展團隊 的問題,作者郭惠珍 這樣論述:

本文欲以國立臺灣歷史博物館「迫力.破力:戰後臺灣社會運動特展」(以下簡稱社運展)為例,探討博物館如何以展覽作為社會溝通的平臺,藉此與議題社群對話與合作。 文中將藉由社運展「出發:戰後臺灣社會運動記事」單元中的「關於樂生的故事」主題、「攸關性命的權利戰爭」主題,以及「年輕就是敢/感動」主題之「反課綱運動」案例等三個案,討論社運展的社會溝通特色與意義。 本研究發現,在「關於樂生的故事」主題中,由於雙方的相互理解,所以無論是在對話過程中或是展覽中皆具有「觀點包容」的特色;在「攸關性命的權利戰爭」主題中,因為雙方對於勞運議題的理念契合,使展覽本身即是雙方「觀點共識」的體現;在「反課綱運動」案

例則可發現雙方對於展覽議題與內容的想法具有明顯的「觀點差異」。不過,由於策展團隊在交涉時的態度誠懇,使三個案的議題社群皆表示尊重與信任臺史博的策展專業,所以雙方整體溝通過程可謂相當平順。 另外,社運展欲以「行動者」為主體,展示臺灣不同議題的社運行動者之行動初衷、行動方法以及社運對其後續影響,而此「行動者」不僅指涉受迫害的議題當事人,還包含從旁協力或聲援的行動關係人。在本研究三個案中,尚可發現行動關係人對於策展團隊在連結議題當事人、徵集物件與採集故事等方面具有關鍵性影響。 最後,本研究認為社運展體現歷史博物館的社會責任與實踐方式,亦即以歷史的角度主動積極回應當代社會議題,並藉由博物館技術與資

源不斷嘗試和不同領域的社群連結。

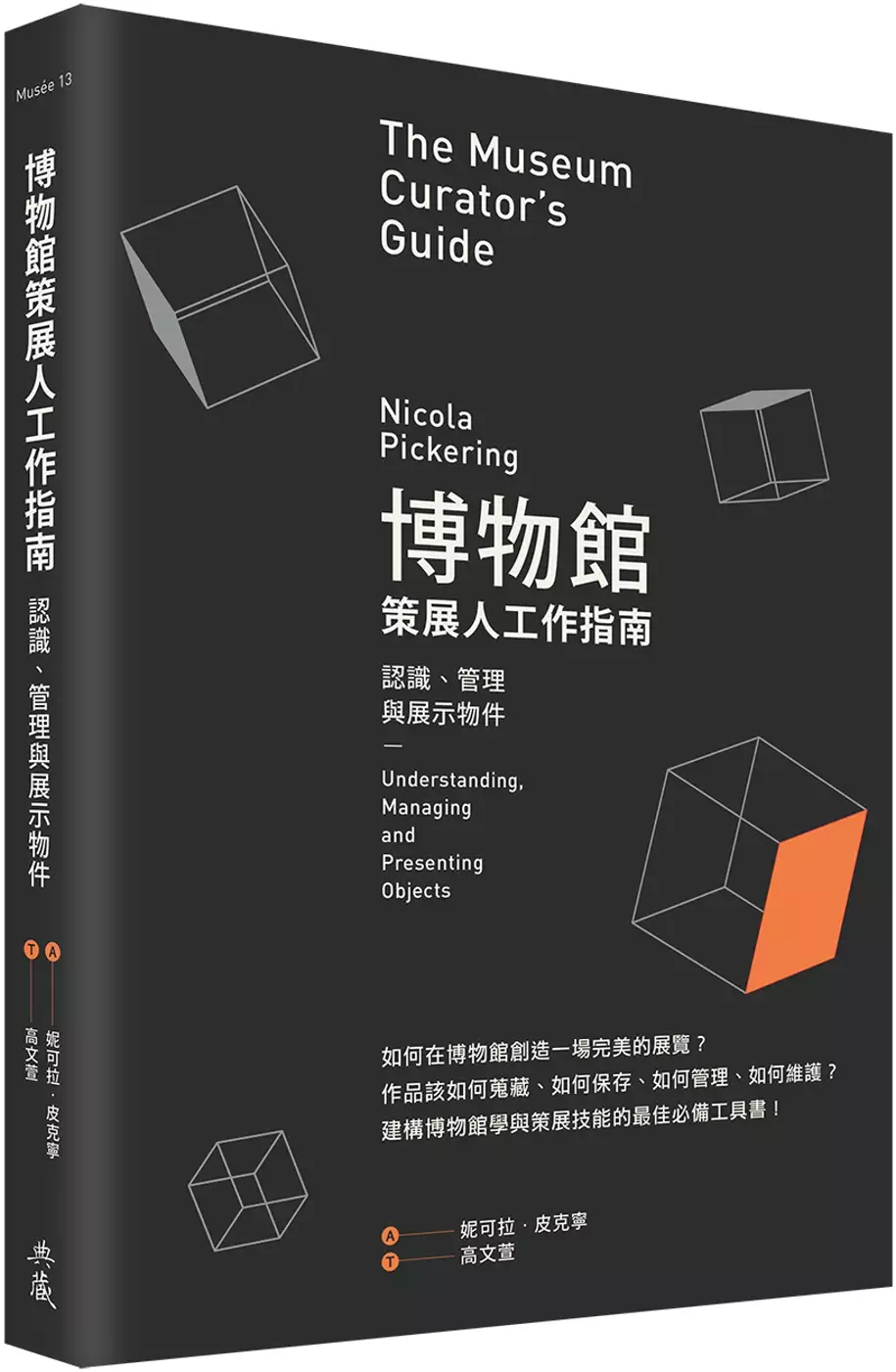

博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件

為了解決策展團隊 的問題,作者妮可拉.皮克寧 這樣論述:

如何在博物館創造一場完美的展覽? 作品該如何蒐藏、如何保存、如何管理、如何維護? 建構博物館學與策展技能的最佳必備工具書! 「策展」是一種具備高度技能與特定學科專業的職業。博物館策展人的職責包括蒐藏物件、確保物件受到妥善的長期保存、理解與鑑賞,同時能向社會大眾展示並詮釋。策展人的角色兼具多重功能,除了必須對藏品具有專業知識外,還要有務實、靈活、社交能力,並在公共傳播、行銷方面擁有多面向的技能,同時也需負責館藏的發展,並主導新品的蒐藏,以因應博物館角色的變遷。本書將帶領讀者一窺博物館策展人的多元角色及工作內容。 書中探討了包括博物館為何存在、博物館該如何對待並展示物件,策展人所扮

演的角色、他們與物件之間的互動以及物件的保存維護、編目、展示、搬移、陳設、儲放、詮釋與解說等工作,提供了詳盡的說明,並以深入淺出的方式介紹當前物質文化研究與博物館學的理論,並在書中展示如何將這些理論實際應用於博物館館藏。 無論是主修藏品管理與策展的學生,還是藝廊與博物館從業人員以及私人收藏家,《博物館策展人工作指南》為所有從事和蒐藏、物件的保存維護與展示工作相關的人員,提供了重要且實用的專業資源。

策展典範的轉移?文化平權趨勢下當代藝術的策展思維與實踐

為了解決策展團隊 的問題,作者詹話字 這樣論述:

當代博物館的專業工作從重視物件轉移至關注觀眾,而現今文化平權成為普世價值則加深館方對於多元觀眾需求的探索。本研究目的為當代藝術策展思維在文化平權的概念下的發展與轉換,企圖聚焦在藝術機構面向當中,具有重要影響及核心功能的策展人角色,如何在策展的過程當中,將文化平權概念藉由展覽策劃過程的思維與實踐操作,融入當代藝術展覽當中,透過將多元觀眾的需求納入思考,展現具體可能的文化平權展示方式,落實真正的文化平權,並促進社會的共融。 本研究企圖將文化平權理念的推動加入當代藝術策展思維中,採用文獻分析法及參與觀察法進行研究工作。一方面透過梳理國內外文獻關於文化平權概念的演變、觀眾特性,以及觀察

現今文化平權於藝術博物館內相關法令施行與行動,理解現下文化平權於藝術博物館中的推動現況;另一方面,則從當代藝術展覽策劃生產脈絡,論析其中核心元素——策展人的角色特質、職能轉變,以及與館方、藝術家及觀眾之間的關係。經由上述分析內容,進一步從當代藝術的展覽與作品特質出發,透過三個具有文化平權概念推動下誕生的當代藝術展覽及活動案例,嘗試解析若將文化平權的發生向前推進至展覽籌備之初,透過策展人角色的特性,及與上述三者之間的動態關係,思考其推動落實文化平權之必要性與可行性。 研究發現透過「體驗轉向」的策展思維,策展人、藝術家與工作團隊於展覽策劃過程當中運用「創造性近用」理念,將有效促進多元觀眾於藝

術博物館內的多感官體驗,獲致良好的博物館經驗。而透過具有文化平權思維展覽的實踐,藝術博物館將能夠成功落實文化平權信念,使之於館內推動形成常態化,致使多元觀眾皆能自主、自由、自在地參觀藝術展覽。同時,研究顯示文化平權於藝術博物館中參觀體驗的落實,不僅嘉惠少數群體,而是對所有博物館的參觀者皆能因此受益。文化平權的推動工作並非一蹴可幾,但透過本研究中的展覽案例,可窺見其創造典範轉移之可能。

想知道策展團隊更多一定要看下面主題

策展團隊的網路口碑排行榜

-

#1.寫字人視角的文學策展:台灣文學館及其他文學館舍 - 朱宥勳

2019年,我接到一個讓我非常興奮的邀約:位於台南的「國立台灣文學館」,要更新下一個十年的常設展,邀請我加入策展團隊,負責展覽文字的撰寫。 於 chuckchu.com.tw -

#2.新聞稿用圖2_策展團隊Ruangrupa策展人馬讓・安登 ...

Floating-System-for-Snails-in-Kassel-documenta-ab-17.-Juni. no description. 新聞稿用圖2_策展團隊Ruangrupa策展人馬讓・安登(Mirwan_Andan)(左一)與駐德國代表 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#3.台北雙年展團隊公布|首度多人協作策展2023 年11 月登場

第13屆台北雙年展策展團隊:莉姆.夏迪德(Reem Shadid)、周安曼(Freya Chou)及穆柏安(Brian Kuan Wood)(左至右)。圖 ... 於 www.kaiak.tw -

#4.「桃園市兒童美術館2022 策展徵件簡章」

若未達評選標準,得予以從缺。 (二)申請資格:. 1.單一策展人或策展團隊代表須具中華民國國籍或持有在 ... 於 osa.nccu.edu.tw -

#5.繪動的百駿圖互動科技教育展

策展團隊 > 策展團隊. 台北市電腦商業同業公會Taipei Computer Association. 教育部 ... 工業局「電腦應用展」、「福州動漫展」策展規畫; 行政院國家科學委員會「國科會科技 ... 於 www.itmonth.org.tw -

#6.【2022臺藝新策】策展徵件計畫參展藝術家(團隊) 資料表

2. 獲獎策展人或團隊提供單據予主辦單位核銷之32萬元經費中,除文宣品印刷費5萬元,其餘27萬元經費項目,如:影音設備費、展場裝置費(含復原、清運)、作品運輸與保險費、 ... 於 museum.ntua.edu.tw -

#7.策展团队

策展人是团队的核心,策展团队主要围绕策展人的创意构思和文本大纲开展工作,完成展览设计、展项制作、展品点交、布展撤展、展览开幕、图录出版、教育活动 ... 於 www.zgbk.com -

#8.策展人工作指南| 誠品線上

喬治(Adrian George)英國政府藝術典藏(U.K. Government Art Collection)副總監暨資深策展人。他帶領其策展團隊,提供教育與解說服務,並負責從公共計 ... 於 www.eslite.com -

#9.桃園市兒童美術館2 0 2 3 策展徵件 - 國立金門大學圖書館

兒童美術館2023策展徵件」為鼓勵策劃具藝術性、創造性及互動體驗性之兒童藝術展覽, 並培育專業策展 ... 策展人或策展團隊代表. 須具中華民國國籍或持有在臺居留證,或是在臺 ... 於 library.nqu.edu.tw -

#10.台灣新銳策展團隊「格式展策」,摘下日本2017 Good Design ...

在過程中創造意義在2017年的臺灣文化博覽會主題館中,策展團隊揮別單純以設計工業、工藝產品物件堆疊出符號式展覽象徵,採取貼近城市生活樣態的議題性策展策略與民眾溝通 ... 於 wehouse-media.com -

#11.你有考慮過策展團隊的感受嗎?

我們習慣用自己的感受解讀一切,卻很少反過來思考,策展團隊的需求和想像究竟是什麼?. “你有考慮過策展團隊的感受嗎?” is published by Vivi Guei in The Curators 策 ... 於 medium.com -

#12.當策展成為一種社會倡議,開啟走進議題的第一步

... 展者看完沒有什麼感覺或行動,或是覺得只看了一個組織介紹展。 回到策展的本質,一個好的展覽,執行團隊會有三個重要元素需要思考,分別是訊息(Message)、形式(Form) ... 於 one-forty.org -

#13.格式設計展策

... 展策Informat Design Curating. ... 在2017年的臺灣文化博覽會主題館中,策展團隊揮別單純以設計工業、工藝產品物件 ... 於 www.informat-design.com.tw -

#14.一場以「美學」設計的「永續」策展! ...

創作理念:《萬年站》是利用球形水塔改造的舞台廣播系統,提供觀者進入其中使用裝置與音樂的情境去找到自己的小世界。 ▷策展團隊:「李承亮老師想在這次 ... 於 www.2222future.com -

#15.如何打造一場吸引人的展覽?6位台灣策展專家親解「 ...

此外,近年來IP授權展也在策展團隊的努力下,走向更有教育意義、更能引發觀眾省思與體察生活細微的深度展覽,而不再只是追風潮式的輕薄,更有生命意義的 ... 於 www.wowlavie.com -

#16.科普策展需要設計、企劃,還是學術人才? 淺談團隊構成的三 ...

科普策展與一般展覽籌辦的最大差別,在於『知識專業』以及『教育價值』,這也使得人才建構跟傳統企劃不太一樣。以下分享團隊組成的三個要素: ... 於 vocus.cc -

#17.策展團隊

策展 人|林木材影展統籌|陳婉伶活動統籌|蔡豐謙行政統籌|李秀儀行政經理|王薏嵐國際聯絡|鍾佩樺國際聯絡|吳怡伶映演統籌|陳怡君Taiwan Docs|楊子暄、賴慕寧. 於 www.tidf.org.tw -

#18.2021 2022 浮覆之洲策展徵件計畫

... 策】策展徵件計畫,為鼓勵年輕策展人提出創新策展方案,提供展覽空間與策展輔導機制,導入專業顧問團隊,以協助策展過程的資源連結及專業應用,期待 ... 於 bhuntr.com -

#19.策展人是無中生有的路,沒有前例可循,而城市就是他的舞台

而後「巡迴演唱會」產業應運而生, 相關產業蓬勃發展,30歲的他決定帶著團隊離開電視圈,在2005年成立「FREE'S」。 沒想到2014年又迎來關鍵轉折,相信音樂 ... 於 www.thenewslens.com -

#20.INCEPTION 啟藝|原創IP策展/ 品牌活動展覽設計/ 藝術代理授權

原創IP 策展/ 創意策略顧問/ 整合行銷/ 展覽及活動策劃團隊。以內容創造價值,原創IP 及品牌策展、藝術代理授權、跨界整合行銷、創意設計與空間規劃、互動體驗、週邊 ... 於 www.inception-ltd.com -

#21.【專訪】走入選品店般的菜市場!策展團隊山陽山陰

策展團隊 山陽山陰,透過《一口新富》常設展串起在地人情味. 作者/ 林沛伶. 2021-11-04. twitter. 微微溽暑的八月天,「山陽山陰」團隊從小巷中遁入東三水街市場中,與 ... 於 www.mottimes.com -

#22.國美館「2021亞洲藝術雙年展」 高森信男組多國跨域策展團隊

恰卜瑞蒂(Thanavi Chotpradit)組成多國跨域的策展團隊,思考在疫情當下、全球移動困難的時刻,跨國的連結與合作的可能性。國美館長梁永斐表示,近年亞洲 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#23.策展團隊-dahu Istanda

崁頂百年‧ 憶起回家. /策展團隊/. 崁頂的故事正在流失,也正在努力地被保留著。有了說故事的人,也有紀錄故事的人,但也需要聽故事的人!太陽升起的時候, 我們一起回 ... 於 sites.google.com -

#24.專業策展公司: 展覽策劃管理推薦|KingOne Design 王一設計

關於KingOne Design,多年深耕展場規劃產業,為業界知名策展公司,擁有跨國策展團隊,為你的企業提供專屬的品牌規劃。無論是藝術策展製作、百貨策展企劃、商業空間規劃 ... 於 www.kingone-design.com -

#25.專業佈展與卸展團隊服務

服務物件包含國家級及私人博物館、國內外畫廊、收藏家、策展公司與拍賣公司等, 協助臺灣與國際間,各式博覽會、大小型展覽的專業人力佈、卸展各項業務操作服務。 於 www.sunwayexpress.net -

#26.【創新育成中心】【活動訊息】《策展力與企劃力的養成》從松 ...

... 策展實務經驗. 基隆城市博覽會先導規劃計畫主持人台中世界花卉博覽會樂農館核心策展團隊台北街角遇見設計計畫主持人、三次參與策劃台北設計城市展. 指導 ... 於 bic.chihlee.edu.tw -

#27.2020 台灣設計展策展人專訪

本屆以「Check in 新竹–人來風」為主題,由曾規劃過2019 台灣文博會的衍序規劃設計劉真蓉擔任總策展人,邀集9 個策展團隊、超過25 位台灣優秀設計師,期待藉由設計打開城市 ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#28.策展團隊 - 台北數位藝術節

策展團隊 ... 本次策展委員會組成來自藝術界、學界、產業界等不同面向的專業委員,共同討論激盪策展主軸,邀請到王俊傑、石昌杰、李永進、林慧修、邱誌勇、許素朱、黃文浩等 ... 於 digitalartfestival.tw -

#29.集結各領域的「策展團隊」更精準到位!

新時代策展趨勢:打破一人策展,集結各領域的「策展團隊」更精準到位! 定義一場精彩的設計展覽,腦海中可能立刻浮現的會是設計師以及其作品,鮮少 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#30.Airiti Library華藝線上圖書館_博物館展示之策展團隊

因此,由一群人組成策展團隊共同發展展示,就成為博物館策劃展示的一個重要觀念。而整個策展團隊需要一個策展人,並由策展人主導擔任溝通及協調之角色;另外還需要有 ... 於 www.airitilibrary.com -

#31.策展團隊精選

藝術作品需要實體和線上藝廊展出,透過多媒體和數位互動的科技導覽,作品在雲端不受時間和國界的限制,持續累積點閱率,營造雲端聲量。191ART 雲端美術館提供線上藝術 ... 於 www.191art.com.tw -

#32.TEDxNCHU 2015策展團隊招募說明

TEDxNCHU 2015策展團隊招募說明- Download as a PDF or view online for free. 於 www.slideshare.net -

#33.桃園市兒童美術館策展徵件簡章

二、申請資格. (一)具中華民國國籍或在台居留證之個人或團體。 (二)單一策展人或策展團隊同年度以提案申請一件為原則。 三、具以下情形 ... 於 tmofa.tycg.gov.tw -

#34.策展團隊

策展團隊. 出版與展覽統籌林均霈. 專文撰稿何兆華、王廷宇. 繪圖 田宇寧、林珮綺. 攝影方紹能、高輔霖. 田野攝影何兆華、熊邦東. 英文翻譯與修訂李文玉、張慧娜. 苗語校對 ... 於 gp6.csie.fju.edu.tw -

#35.地方上人與人的連結:話說社區策展

在策展培力工作坊的分組討論過程中,許多組員皆提到對鹽埕小吃的印象與記憶。「畫說鹽埕麵」策展團隊經盤點與彙整,特別製作《鹽埕麵食地圖》,總計羅列 ... 於 engage.nsysu.edu.tw -

#36.策展團隊介紹

策展團隊 介紹 ... 11月是我們第一次團隊開會的時候,當時的大家都還不熟悉,籌辦團隊內有來自各校的學生,也分別是不同的年級。在當時的我們雖然互不認識, ... 於 3rdntumf.wordpress.com -

#37.[訪]《Nathan Sawaya積木夢工場》策展團隊專訪

... 策展團隊。時藝多媒體是旺旺中時集團旗下的子公司,多年來策劃了許多國際型的大型藝文展覽,例如「2007世界文明瑰寶—大英博物館250年收藏展」「2008 ... 於 www.damanwoo.com -

#38.你以為策展團隊都在聊什麼?

Survival of the Exceptional」(2020.12.29-2021.6.13於台南市美術館),展覽標題改... Download Kono App and start reading those articles: 幼獅文藝. 你以為策展團隊 ... 於 www.thekono.com -

#39.【處本部】 轉知創新育成中心《策展力與企劃力的養成》線上課程

十二年大型策展實務經驗. 基隆城市博覽會先導規劃計畫主持人. 台中世界花卉博覽會樂農館核心策展團隊. 台北街角遇見設計計畫主持人、三次參與策劃台北設計城市展. 報名 ... 於 student.ntust.edu.tw -

#40.策展與創作的共生 藝術家/策展人張君懿談「超日常」的策展 ...

... |蔣嘉惠張君懿在這兩檔展覽採取的「共生式」策展機制,為藝術家和策展人之間的文化生產關係,鋪展出一種特殊的共創且活性的型態( ... 團隊為紐約藝術團體「DIS」、去年第卅 ... 於 chunyichang.com -

#41.活動策展必修課:概念設定×創意執行×團隊協作

李明道Akibo,是設計師、大學老師、也是兩岸三地知名策展人,他設計的動感機器人,常是台灣各大公共區域、大型國際展演的風景。但這堂活動策畫課程將帶給大家的不是 ... 於 www.cwlearning.com.tw -

#42.策展原來如此,做展覽該怎麼開始?

... 展獲得此殊榮)、韓國K-Design Award年度最佳團隊暨年度特獎、義大利A' DESIGN AWARD 藝術類銀獎的策展人陳仕剛,憑藉其多年特展業界策展經驗,在瘋 ... 於 www.fundesign.tv -

#43.Play 操/演現場」策展人訪談

「Re: Play 操/演現場」,由C-LAB策展人莊偉慈擔綱,並與兩位客座策展人王柏偉、林人中共同組成策展團隊,邀請16位藝術家,以結合現場演出的形式,探索檔案、敘事、空間、 ... 於 replay.clab.org.tw -

#44.桃園市兒童美術館策展徵件簡章

(一)具中華民國國籍或在台居留證之個人或團體。 (二)單一策展人或策展團隊同年度以提案申請一件為原則。 三、 ... 於 tmofa.tycg.gov.tw -

#45.策展團隊 - 瀾後.然後

【展務/展務規劃】. 關於「洄藝Loop策展團隊」. 第八屆藝創系畢製的同學們,將學以致用,力求於傳統與創新產業結合,開創出具國際觀以及具有東台灣文化藝術之特殊性的 ... 於 www.ndhudaci.org -

#46.怎辦!字型怪怪的?策展團隊導覽(5/1 15:00) - justfont - KKTIX

專門為justfont vvip 規劃的策展團隊導覽場,獻給最支持我們的您! 詳細資訊. 展覽期間:3/23(二)至7/11(日),週一休館. 於 justfont.kktix.cc -

#47.桃園市兒童美術館2023策展徵件~2023-09-30止

1.單一策展人或策展團隊代表須具中華民國國籍或持有在臺居留證,或是在臺立案之團體、工作室、公司、法人等組織。參展藝術家不限國籍。 2.單一策展人或策 ... 於 vcd.mcut.edu.tw -

#48.策展團隊

策展團隊 · 策展人Curator · 策展部Curatorial Team · 公關部PR Team · 設計部Design Team · 行銷部Marketing Team · 美宣部Artistic Team · 財政部Financial Team ... 於 tedxtku.wordpress.com -

#49.策展執行有何不同?一場因策展人專業資歷倫理而起的爭議 ...

然而,就在獲選者策展資歷上,令藝術界一陣嘩然。 北美館徵件. 在新聞稿中,除了宣布獲選團體之外,同時說明了獲選團隊中為「林 ... 於 theartpressasia.com -

#50.策展人用邏輯打造令人感動的故事

敬,那些個不眠不休在工作的夜,以及團隊的付出與合作。 敬,策展人 細膩鋪陳,讓觀展人步步陷入. 從策展的主題發想 ... 於 www.shangs.com.tw -

#51.特別企劃/馬祖國際藝術島《收信快樂》策展團隊徵集手寫書信

【記者馮紹夫報導】2023馬祖國際藝術島《收信快樂》策展團隊徵集手寫書信,參與者的資料除了有機會成為《收信快樂》作品的一部分,亦會從參與者中 ... 於 www.matsu-news.gov.tw -

#52.發起的專案- 卦山力策展團隊

卦山力策展團隊 ... 這是一個藝術祭的號召!邀請民眾參與,關心自己的生活場域,共同發掘土地故事,以卦山呼應土地之力,以藝術召喚行動精神。 於 wabay.tw -

#53.The Curators 策展人們

· 《策展人週報》是什麼? 《策展人週報》是The Curators 策展人們團隊以自身執行專案的經驗,深入分析案例並提供實用知識的內容,在一年期的電子報中,你將會得到 ... 於 www.facebook.com -

#54.發展緣起 - 月之美術館- 台南市政府

月津港燈節的第一屆學生徵件. 除策展團隊及藝術家帶來許多好作品之外,文化局首度公開邀請全國藝術及設計相關系所的 ... 於 yuejinartmuseum.tainan.gov.tw -

#55.策展實務 - 教學資源網

本課程以策劃展演活動為主要課程內容,並且進行分組實務的操作,從中學習團隊合作. 與各項專業的了解與製作,讓學生學習並體驗基礎的策展實務。 此次課程 ... 於 teaching.ndhu.edu.tw -

#56.2023「台灣應材x新竹市美術館策展人培力計畫 ... - 新竹市文化局

新竹市文化基金會與台灣應用材料股份有限公司(以下簡稱台灣應材)合作推動「策展人培力計畫」,徵件決選由策展團隊「小形制作」(魏榮達、紀心怡) ... 於 culture.hccg.gov.tw -

#57.住著誰的青春?」太魯閣音樂特展策展有感

領略策展團隊的真諦─「歌,住著誰的青春?」太魯閣音樂特展策展有感. 文‧圖提供/Lituk Icyang張靜容. 第一次接觸策展的新手. 於 beta.nmp.gov.tw -

#58.交大傳科北漂策展5/10-12台北登場

這次傳科系畢業展的策展團隊,打造了完整的行銷專案,不僅在交大與清大兩校擺攤販售杯子蛋糕,並結合「節點」舉辦繪畫比賽,也透過粉絲專頁包裝展覽主題及 ... 於 dcat.nycu.edu.tw -

#59.再社區之後:社區策展作為地方創生實踐行動的幾點思考

「再社區」是由甫加入中山大學科技部人文創新與社會實踐計畫團隊的博士後研究員邱俊達所策劃,王俊傑、張錦忠、宋世祥三位教授擔任指導。對當代藝術策展專長的邱氏來說, ... 於 www.hisp.ntu.edu.tw -

#60.策展團隊Curatorial Crew - 2017 創客藝術展- 原型藝術

策展團隊 / Curatorial Crew · 交通資訊/ Transportation. 策展人. Curators. 許素朱(小牛)教授. 為清華大學資訊工程博士,目前為國立清華大學藝術與創作學系暨通識教育 ... 於 makerart.org -

#61.能跳脫框架、還要有創造力!「策展人」到底在做什麼?

... 策展人與整個策展團隊,共同創造的。 (圖/張君懿提供). 和藝術家對話、討論作品的時刻,是張君懿在策展工作中最喜歡的一環。(圖/張君懿提供). 於 www.storm.mg -

#62.Project 35 第一部份-策展人簡介

... 展》之策展團隊的成員,可惜的是本展後來在開展前臨時取消。2009年,她與菲利浦.皮洛特(Philippe Pirotte)共同在開羅的當代影像聯盟(the ... 於 thecubespace.com -

#63.策展- 優惠推薦- 2023年10月

國家地理125年經典影像大展策 ... 臺版策展人工作指南策展是20%的天賦與想像力加上80%的行政協作與管理藝術書籍典藏 ... 於 shopee.tw -

#64.關於我們| 國立成功大學九十週年校慶| 藏行顯光成就共好

關於策展團隊本展覽是由校內外跨單位、跨領域專家共同組成策展團隊,包括成大博物館、總務處、藝術中心、設計中心,以及校外專業策展人士,透過更多元角度的思考溝通, ... 於 campuslife.90th.ncku.edu.tw -

#65.許毓仁、TEDxTaipei 策展團隊

許毓仁、TEDxTaipei 策展團隊. 作者介紹. TEDxTaipei. TEDxTaipei 由一群有熱血、有理想,想利用教育改變世界的年輕人,以非營利組織的方式經營。 我們的願景是:散播好的 ... 於 www.suncolor.com.tw -

#66.策展人培力@美術館》, 10/16-10/31受理申請

《視覺藝術策展專案》自2004年啟動,透過定期徵件、資金挹注,持續鼓勵國內專業策展人與藝術展覽團隊共同合作,提出具研發效益的展覽計畫,促使理論、創作 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#67.策展團隊簡介|威尼斯建築雙年展

曾瑋Tseng Wei學歷東海大學建築系建築學士英國建築聯盟(AA)第一名畢業建築碩士(Diploma, Architectural Association School of Architecture)圖片說明東京‧ 文創業者 ... 於 architecture.ntmofa.gov.tw -

#68.第13屆台北雙年展將於2023年11月登場 ...

夏迪德(Reem Shadid)共同策劃。三人團隊共同製作與創造、有機協作的策展方法學,期能捲動知識與記憶的反芻與再生產,為台北 ... 於 www.tfam.museum -

#69.策展團隊 - 義家藝館5.0

藝術家教師駐館計畫協同策展人. 王子翎. 國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所研究生. 田調指導暨影像記錄. 林建享. 國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士班博士生. 於 yijiayiguan-507.webnode.tw -

#70.Anonymous策展團隊

Anonymous策展團隊. Anonymous策展團隊|Accupass 活動通. 於 www.accupass.com -

#71.2022台灣文博會/3大策展團隊聯手!在高流「主題館」來場 ...

2022台灣文博會/3大策展團隊聯手!在高流「主題館」來場島嶼旅行:寶島冰菓室、島嶼大飯店、環島運動場. 於 500times.udn.com -

#72.策展團隊|匯聲匯影Convergence Creative Idea Management

【匯聲匯影】策展團隊,組員們發揮各自專長,運用在展務規劃、洽談廠商及帳務管理等職務上,各司其職讓整個團隊完善的運作執行。 於 ccim202106.wixsite.com -

#73.策展團隊

策展團隊. 策展團隊. 由大四帶領著大三的學弟妹一起完成了這次的「藝術頑童劉其偉特展」 雖然人數較少,但大家團結一致,彼此分工合作,使命必達籌備展覽與展場互動活動 ... 於 www.ic.tku.edu.tw -

#74.策展與創作的共生——藝術家-策展人張君懿談「 ...

... 展(Manifesta 11)的策展人、同年的第九屆柏林雙年展的策展團隊為紐約藝術團體「DIS」、去年第卅三屆聖保羅雙年展首席策展人佩雷斯─巴雷那(Gabriel Pérez-Barreiro ... 於 biennale.sense-info.co -

#75.【閱寫中心】學生團隊主題策展「鯨天過後—明天的你會怎麼做 ...

策展小組的同學們自己主動利用課餘時間製作展品,規劃出整個展覽詳細且豐富多樣的內容,除了以回收材製成的展示主體大藍鯨,也含有知識面的海癈物議題探究,策展團隊同學們 ... 於 raw.pu.edu.tw -

#76.達文西藝術與科學.過去與現在- 策展團隊及鳴謝

策展團隊. 策展人. 范懿莎. Alberto ROCCA. 副策展人. 邵志飛. 尼古拉•柏遜斯基. 策展團隊. 般哥展覽館總監范懿莎. 意中經濟文化交流協會總監Maria Rosa AZZOLINA. 米蘭昂 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#77.策展

單一策展人或策展團隊代表須具中華民國國籍或持有在臺居留證,或是在臺立案之團. 體、工作室、公司、法人等組織。參展藝術家不限國籍。 於 cabcy.chiayi.gov.tw -

#78.關於策展團隊 - 超旅程未來媒體藝術節

關於策展團隊. 指導 | 教育部教學卓越計畫主辦 | 國立臺北藝術大學策畫 | 藝術與科技中心、關渡美術館協辦 ... 於 2012fmf.cat.tnua.edu.tw -

#79.市政新聞-「2023台灣設計展」新北市登場!設計導入城市「○ ...

... 策展顧問龔書章及各展區策展團隊齊聚新北市府。 市長侯友宜表示,新北市是個擁有多元文化與山海並存的環狀城市,不同族群來到這裡定居生活,形成各區 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#80.2023 TEDxChungChengU 策展團隊春季招募說明會 - YouTube

2023 TEDxChungChengU 策展團隊 春季招募說明會. 52 views · 5 months ago ...more. TEDx ChungChengU. 1.56K. Subscribe. 1.56K subscribers. 0. Share. 於 www.youtube.com -

#81.策展團隊

MasterCheers|活動策展必修課:概念設定×創意執行×團隊協作|李明道Akibo. $2,480. $2,100. 1. 品牌故事 · 購物說明 · 客服留言. © 2020 by 天下雜誌股份有限公司. 於 shop.cwbook.com.tw -

#83.策展團隊

策展團隊 · 展品 · 虛擬展覽 · 電子書. 參展歷史. VB2019 · VB2017 · VB2016 · VB2015 · VB2014 ... 策展團隊. 策展人. 李昭明先生. View Post · 總策展人. 蔡宏興先生. View ... 於 2021.vbexhibitions.hk -

#84.LA RUE 文創設計: 主題市集‧ 活動策展‧ 平面視覺‧ 裝置設計 ...

2023.12.09 14:00 - 2023.12.10 19:00. 地點:高雄.農十六公園 ; 2023.12.23 14:00 - 2023.12.24 19:00. 地點:高雄市立美術館 ; 2023.11.25 14:00 - 2023.11.26 19:00. 於 laruedesign.com.tw -

#85.日本策展團隊KODAWARIのいと:何謂「市集」?人與信念聚集 ...

我們創造一個地方,讓有所堅持的人、事、物,可以聚集在一起並且相互交流成長。」這是來自日本埼玉縣川越市的市集策展團隊「KODAWARIのいと」的格言。 於 www.verse.com.tw -

#86.「台東縣原住民文創聚落藝術家駐村創作策展」策展團隊

策展團隊 /. 指導單位| 原住民族委員會主辦單位| 臺東縣政府承辦單位| 臺東縣政府原民處執行單位| 國立臺東大學美術產學中心計畫主持人| 林昶戎系主任兼中心主任偕同計 ... 於 aiacc.nttu.edu.tw -

#87.序言與策展團隊介紹

踏上牆外花徑,一窺古籍中植物的文化底蘊. 於 openmuseum.tw -

#88.藝域漫遊-郎世寧新媒體藝術展_策展團隊

共同策展人 ; 國立故宮博物院謝俊科、郭鎮武 ; 義大利佛羅倫斯聖十字教堂Francesco Vossilla ; 香港城市大學邵志飛 ; 財團法人資訊工業策進會黃宛華、張文櫻 ; 財團法人數位藝術 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#89.故事未完成- 時空旅行社|國家文化記憶庫2.0線上策展平臺

根據本團隊所發放147份問卷中,填達者平均一年觀賞展覽的次數以一至兩次為大宗,高達56.6%;三至五次次之,有24.5%。兩者相加共81.1%,可見大多數人並不缺乏觀賞展覽的經驗 ... 於 curation.culture.tw -

#90.2022年卡塞爾文件展,印尼策展團隊將以「穀倉」(lumbung ...

預計於2022年於德國卡賽爾舉辦的第15屆文件展,由選委會推舉印尼的10人藝術團隊Ruangrupa擔任策畫,將以「穀倉(印尼語lumbung)」為主題。 於 artouch.com -

#91.The Curators 策展人們(@thecurators.tw)

1800 Followers, 53 Following, 114 Posts - See Instagram photos and videos from The Curators 策展人們(@thecurators.tw) 於 www.instagram.com -

#92.策展人的新手村] 最早鎖定教育「策展」實務的系所:面對展覽 ...

此外,校內的「東海大學藝術中心」及「東海43號——創藝實習中心」的營運管理,亦是由校內研究生及大學部學生組成的工作團隊,透過實習藝術行政相關事務,強調實作經驗,避免 ... 於 curatorsintensive.tw -

#93.「策展」找工作職缺|2023年10月

2023/10/17-727 個工作機會|活動策展人員【萬里遊科技股份有限公司】、博物館策展企劃pm (須具備設計能力)【西米創意設計有限公司】、專業策展人員【墨海樓國際 ... 於 www.104.com.tw -

#94.策展團隊

李定謙. LI DING-CIAN. GENERAL CONVENER. 總召. DSC02223.png. 簡右旻. JIAN YOU-MIN. REPORTER. 記者. . VICE-CONVENER. 副召. 於 www.sunhotmusic.com -

#95.台灣國際設計博覽會台北館策展企畫書暨細部規劃

U10 已與各顧問進行過一次團體會議,也陸續與個別顧問團隊開會討論,其. 中行銷廣告策略大師范可欽提出以下建議:. 1. 儘量把主題單一化,加強本館的衝擊性,讓來訪者對軟 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#96.《@®©》策展團隊,預見新北製造的造物革新,挖掘職人創新 ...

《@®©》策展團隊,預見新北製造的造物革新,挖掘職人創新的無限可能! · 圖左為東海醫院設計工作室負責人徐景亭,右為青沐設計負責人胡志程 · 「而且@®©外框 ... 於 www.designexpo.org.tw -

#97.策展團隊給我們最早的題目是療癒/創傷

276 likes, 1 comments - kensahung on April 24, 2023: "策展團隊給我們最早的題目是療癒/創傷,我一直都不太會處理這題材,一..." 於 www.instagram.com -

#98.作者-TEDxTaipei策展團隊- 博客來

博客來搜尋,作者,關鍵字:TEDxTaipei策展團隊,分類:全館,TEDxTaipei未來世代的成功必修課:15位新世代啟航者,顛覆思維的生命故事. 於 search.books.com.tw -

#99.2023臺灣文博會打開首都文化新未來文化部長史哲

策展團隊 代表實踐大學建築設計學系副教授王俊雄王俊雄說,「打開空總的概念正符合《文化基本法》民眾具有參與文化政策、重大文化設施規劃的權利」,藉由9 ... 於 www.moc.gov.tw