社區教案幼兒園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李光福寫的 只要我長大 和CarolAnnTomlinson,JayMcTighe的 整合運用差異化教學和重理解的課程設計都 可以從中找到所需的評價。

另外網站課程主題:社區趴趴走也說明:本課程學習內容主要範疇在於配合生活領域的深化學習,並以語文領域及藝術與人文領. 域的能力展現作為學習表現,以學校校園為中心點「觀察周遭的景物」,透過繪本、影片提問.

這兩本書分別來自小魯文化 和心理所出版 。

國立屏東大學 幼兒教育學系碩士在職專班 劉豫鳳所指導 夏萍的 以肢體回應教學法將英語融入幼兒體能遊戲之行動研究 (2021),提出社區教案幼兒園關鍵因素是什麼,來自於肢體回應教學法、融入式英語學習活動、體能活動、幼兒英語。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 林展立所指導 劉馥榕的 生態博物館理念融入幼兒園在地化課程之實踐 (2021),提出因為有 生態博物館、幼兒、幼兒園在地化課程的重點而找出了 社區教案幼兒園的解答。

最後網站國立臺北教育大學教育學院幼兒與家庭教育學系碩士論文幼稚園 ...則補充:幼稚園 的教學,能健全幼兒人格形成及展現族群自信心,願我們的社區家園可以 ... 自然的情境下收集研究資料,資料包含教案、教學會議紀錄、教學研討對話錄音、.

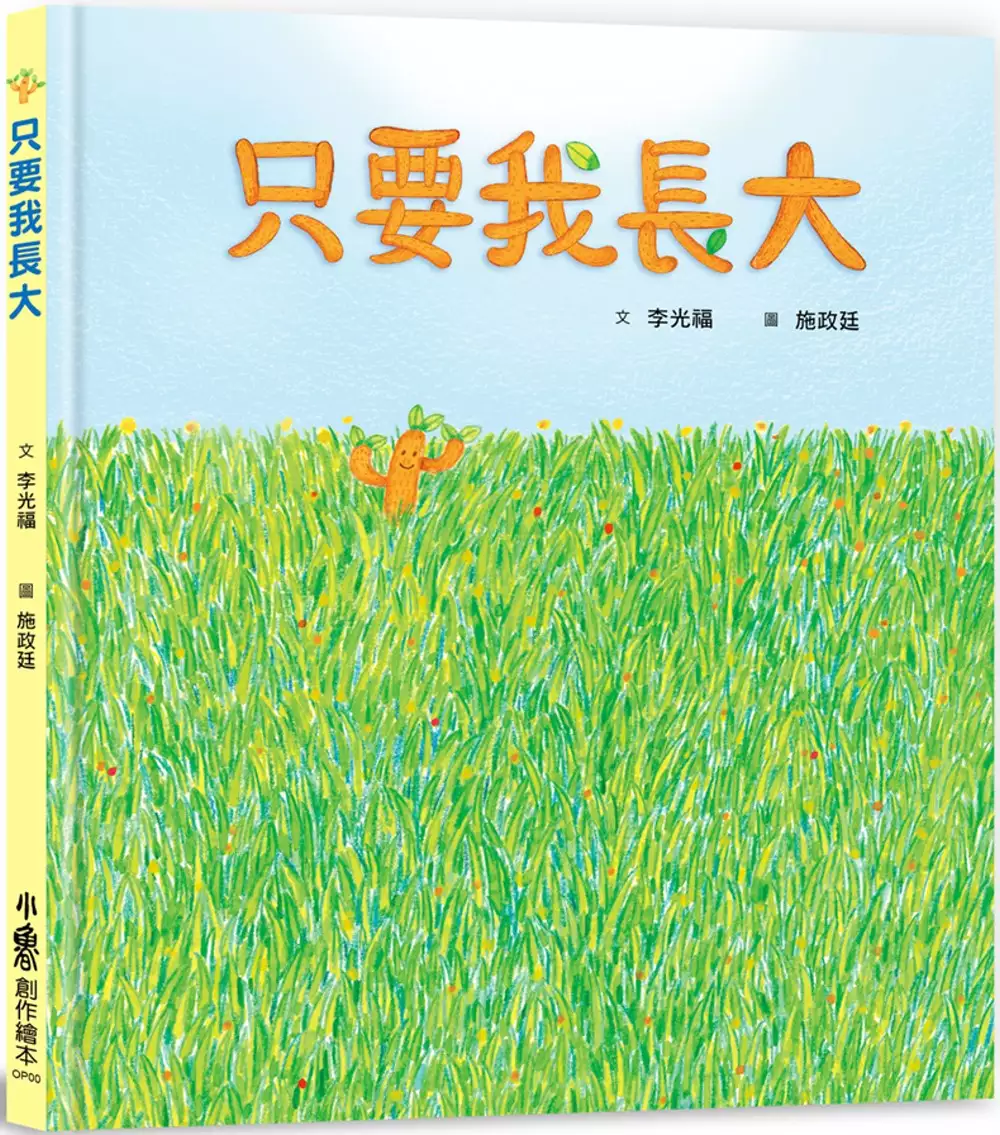

只要我長大

為了解決社區教案幼兒園 的問題,作者李光福 這樣論述:

分享成長.分享閱讀.分享愛 長大是什麼? 一棟剛建好的圖書館旁的草地上,長出一棵小樹苗。矮矮的、只有二、三片葉子,混在草堆裡,看不出是一棵樹。這是一棵期待長大的樹,他希望可以讓攀木蜥蜴爬樹,讓毛毛蟲吃葉子,果實像圖書館的書一樣多,歡迎大家去圖書館借書時,坐在樹蔭下乘涼、吃龍眼、閱讀…… 故事主角小樹的設定,同時與場景圖書館的書(知識)互涉隱喻。每一個個體生命擁有與建構的知識,也應該一如小樹的心,具備只要我長大就能壯闊胸懷、開拓視野、為庇蔭後人和土地做出貢獻。 獻給正在邁步向前的你,一起向小樹苗學習,擁抱未來! 本書特色 1.孩子的生命教育繪本

結合深耕閱讀、文化傳承的意念,透過「小樹苗」的成長歷程,從不被看好、自己努力長大,龍眼樹開花結果→種子落地→發芽成長→開花結果……生生不息,護蔭子民,代代相傳。 2.書末附有延伸學習單 精心設計延伸教案與學習單,透過寫一寫,用圖畫或文字記錄;或是說一說,向家人或同學介紹,向小樹苗學習,一起成為播種者——分享愛與閱讀、擁抱夢想。¬ 得獎紀錄 ★九歌少兒文學獎得主.李光福 × 義大利波隆納插畫展得主.施政廷 童心力作 ★本書獲桃園市立圖書館出版補助 童心推薦(按姓氏筆畫列名) 王怡云/元智大學通識教學部助理教授、國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系博士

呂文琴/桃園市南崁幼兒園園長 呂瑩瑩/桃捷非營利幼兒園園長 呂佩玲/桃園市楊梅區四維國小附幼教師 邱瓊慧/國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系助理教授 莊秀美/桃園市文化局局長 姚敦明/桃園市立圖書館館長 陳倩慧/桃園市立大溪木藝生態博物館館長 陳秀惠/桃園市龍潭區石門國小校長 傅宓慧/桃園市龍潭區龍星國小教師 梁慧佳/桃園市中壢區信義國小校長 曾文政/桃園市中壢區林森國小校長 黃一秀/桃園市中壢高鐵幼兒園園長 黃玲諭/桃園市桃園區西門國小附幼教師 黃秋芳/小說家 黃淑貞/小兔子書坊店主 楊雅芳/桃園市中壢區中平國小校長 廖香玲/桃

園市龜山幼兒園園長 鄭淑珍/桃園市桃園區南門國小校長 謝鴻文/兒童文學作家 鐘靜芬/桃園市大園幼兒園園長 呂文琴/桃園市南崁幼兒園園長 閱讀完《只要我長大》,在心裡憶起對教育的夢想,一棵小樹苗,長在圖書館旁,臉上掛著微笑,期待著長大……。草堆裡的蝸牛、毛毛蟲、攀木蜥蜴、啄木鳥,輕視著一點都不起眼的小樹苗,但小樹苗充滿信心地介紹自己,「我是一棵樹,一棵等待長大的樹。」在孩子們的保護下,小樹苗努力讓自己長成一棵大樹,而且樹上長滿了果實,迎接著所有的朋友。 教育是希望工程,小樹苗築夢踏實,也期許每位孩子向小樹苗學習! 梁慧佳/桃園市中壢區信義國小校長 這是一

個筆調明快、充滿自信與希望的故事,如歌的行板,恰似一首「小樹之歌」。 一株小樹苗要長成一棵遮蔭的大樹,要克服大自然的重重挑戰,是一件多麼不容易的事。光福老師巧妙運用童話創作的反覆手法,藉蝸牛、毛毛蟲、攀木蜥蜴和啄木鳥的出現與對話,層層堆疊出小樹苗的韌性與勇敢。尤為可貴的是:教育人寫童話,卻不帶任何教導的意味。故事中小朋友自發護樹的情節,和學習單裡順勢讓孩子找出心中的一棵樹,自然不造作的創思,都能讓現代對事物較無感的孩子潛移默化,精妙之處不言可喻。 曾文政/桃園市中壢區林森國小校長 孩子都期盼快快長大。要如何才能長大?長大的感覺是什麼呢?長大又代表著什麼? 李光福老師用一貫貼

近生活的言語,以小樹苗的成長,透過蝸牛、毛毛蟲、攀木蜥蜴、啄木鳥的對答以及一群小朋友的細心保護,告訴我們成長需要養分;成長需要陽光、空氣、水;成長需要愛的呵護;成長還要面對日晒、雨淋、風吹種種考驗。然後在潛移默化中提醒孩子能夠承擔責任回饋分享才是真正的長大。 這是一本適合孩子閱讀的好書,更適合親子一起共讀。李光福老師是文字的藝術師,讓人讀起來輕鬆卻又能有力的傳達,似清晨的鐘聲,悠揚深遠,真真切切表達出「成長」的意義。施政廷老師清新童趣的插畫,能夠彰顯主題並呈現出豐富的元素,畫中每一個角色都清楚的描繪出他們的個性,值得讀者細細品味。 如果您想讓孩子了解成長,做好面對未來的準備。這本《只要

我長大》是很好的選擇。 黃一秀/桃園市中壢高鐵幼兒園園長 幼兒園的老師們常自詡為園丁,小樹苗就如同我們幼兒園中的孩子一樣,需要成人的呵護與關愛才能逐漸長成挺拔、屹立不搖的大樹。因為在幼兒園工作的關係,我們最常接觸的就是「繪本」,雖然只有幾頁的篇幅,往往透過圖文並茂讓孩子能夠很快地了解書中隱含的大道理!這本《只要我長大》書中的小樹苗努力地吸收溫暖的陽光、營養的土壤和豐沛的雨水,加上小樹苗在圖書館愛閱人的關愛與呵護下,逐漸成長,而在成長後也能夠回饋這些關愛他的人們甜美的果實!這本書短短的篇幅及鮮明的畫風,簡單帶出付出與回饋善的循環,而這正是我們現今的社會需要的氛圍,推薦愛閱讀繪本的你細

細品味! 閱讀,使我們心靈富足,而圖書館的設立,也提供了各式各樣的知識來灌溉桃園這個大社區的人們,期待在豐富的圖書滋養下,「只要我長大」後也能夠將所學回饋給灌溉自己成長的社會! 謝鴻文/兒童文學作家 相較於兒歌〈只要我長大〉帶著濃厚的愛國意識,李光福與施政廷首次文圖美妙聯唱的繪本《只要我長大》,則是洋溢著小樹對自我成長,與依附的環境生態和諧共生的溫柔期待。小樹懷著堅定意志慢慢地長大,最後甚至包容了曾經嘲笑過它的蝸牛、毛毛蟲、攀木蜥蜴和啄木鳥,圖像中呈現的安樂寬容,充滿理想主義的光采。故事主角小樹的設定,同時與場景圖書館的書(知識)互涉隱喻。每一個個體生命擁有與建構的知識,也應

該一如小樹的心,具備只要我長大就能壯闊胸懷、開拓視野、為庇蔭後人和土地做出貢獻。小小一棵樹,薄薄的一本繪本,卻能承載偉大的意義。 鐘靜芬/桃園市大園幼兒園園長 小樹苗長大需要時間、需要大家的灌溉與期待,故事中作者以小蝸牛、毛毛蟲、攀木蜥蜴以及啄木鳥等表達需要在樹上、樹下進行許多活動,但小樹苗還沒長大前真的很不起眼、也無法承受。可是,小樹苗充滿信心知道——只要給小樹苗時間,以後一定會長成一棵大樹。於是以一群幼兒對植物照顧的用心、對生命教育的期待,維護小樹苗的成長,著實令人感動孩童階段對生命的單純與初心。作者透過小樹苗努力期待長大的故事,看見大樹漸漸長成的回饋,使得關照環境與植物的連結

,讓所有生活環境中的一切都成為美好。 *適讀年齡:2~6歲親子共讀;7歲以上自己閱讀 *有注音

以肢體回應教學法將英語融入幼兒體能遊戲之行動研究

為了解決社區教案幼兒園 的問題,作者夏萍 這樣論述:

本研究旨在探究如何藉由肢體回應教學法(TPR)將英語融入於幼兒的體能遊戲中,並配合主題教學的脈絡進行統整性的教學,以融入的方式了解TPR在幼兒體能活動可能的策略與運用情形。研究者擬定了三個層次的教學策略,由易至難分別為TPR-1能聆聽英語單詞跟著做動作;TPR-2能聽懂英語單詞進行體能遊戲活動。TPR-3能在活動的遊戲情境中使用英語,三項策略分別實施於動作發想活動與肢體運用活動的體能遊戲中。 研究實施於南部一所公立幼兒園大班,以行動研究的方式進行為期十週的英語融入體能遊戲。資料蒐集除在研究過程中攝錄教學過程,採取半結構式的方式,訪談協同研究者與諍友,加上研究者於活動後的觀察紀錄與省思札

記,進行資料的分析並擬定修正教學的行動方案。研究發現主要有二,首先在TPR策略實踐部分,TPR-1需搭配適切曲速與幼兒動作發展;TPR-2需配合不同的體能遊戲,在活動設計中進行調整;TPR-3可以比手畫腳的方式融入活動,提升幼兒在發音上的回應。其次在體能活動中融入英語,能藉由發想了解詞意與提升肢體創意思維,同時可提升孩子的基本動作能力。研究者針對課程設計、策略運用、師資培育與未來研究提出建議。

整合運用差異化教學和重理解的課程設計

為了解決社區教案幼兒園 的問題,作者CarolAnnTomlinson,JayMcTighe 這樣論述:

老師每一天都在奮鬥,想要帶給學生高品質的教學。然而,條目繁瑣的學科課程內容標準及伴隨而來的績效責任考試,讓許多教育者備受困擾,感覺教學被重新導向到可能把師生都搞得筋疲力盡的方向。教育者需要一個模式,一方面肯定課程標準的核心必要性,另一方面也確保學生真正理解學科內容並以有意義的方式應用所學。對許多教育者來說,重理解的課程設計(UbD)滿足了這樣的需求。 同時,老師們也發現,越來越難以忽略教室裡學生的多元差異,老師若是只給學生「上菜服務」一種課程(就算是優質的課程),卻沒考慮到學生多元不同的學習需求,通常沒有幾個老師會覺得他們的教學工作有效或令人滿意。對許多教育者而言

,差異化教學(DI)提供了一個好架構,在規劃教學時納入學生的多元差異此一關鍵要素,來處理和滿足學生的多元學習需求。 本書整合這兩個模式,提供讀者全新觀點來看待教育者面對的兩大挑戰――在課程標準主宰的時代設計強而有力的課程,並確保各式各樣的學生在課業學習上都能成功。每個模式都強化另一個模式,重理解的課程設計主要是課程設計的模式,焦點放在我們教的是什麼(what);差異化教學主要是教學設計的模式,焦點放在我們教的是誰(who)、我們在哪裡教(where)及我們如何教(how)。本書作者告訴你如何整合運用逆向設計和差異化教學原則,打造能夠教導所有學生學習核心知識技能的課程與教學計畫。 以

有意義的方式連結學科內容和學生,是老師每一天努力做到的事情。UbD和DI攜手合作,提供發展課程與教學的架構、工具和指導原則,幫助老師達成這個目標,帶給學生最好、最有效的教與學。

生態博物館理念融入幼兒園在地化課程之實踐

為了解決社區教案幼兒園 的問題,作者劉馥榕 這樣論述:

本研究為教學實踐,旨在設計一個具生態博物館理念的幼兒園在地化課程,一方面嘗試將生態博物館理念融入在地化課程,再則試圖改善在地化課程經常會有不具延續性和循環性的實務教學問題,並發掘研究課程可能遇到的困境與因應策略,最後討論研究課程的成效分析。本研究以4-6歲幼兒為研究對象,以「提供經驗、探索在地、付出行動」三階段課程模式進行教學,研究過程蒐集錄影、錄音、照片、課程記錄與教學省思與建議、幼兒形成性評量、家長與社區回饋進行成果探討。 研究結論為:一、生態博物館理念可以融入幼兒園在地化課程。二、本研究課程有助於建立學校特色。三、本研究課程有助於延續與循環幼兒園在地化課程。四、本研究課程

實踐有助於幼兒身心發展─「遊戲就是幼兒最好的展示」。五、本研究課程之實踐有助於社區意識凝聚。

社區教案幼兒園的網路口碑排行榜

-

#1.「社皮非營利幼兒園社區課程+家長參與幼兒園社區課程」

除了探討幼兒教育議題及認識非營利幼兒園外,節目中也會分享各非營利幼兒園精采的課程教案喔,歡迎線上收聽。 Education. Chinese. Taiwan. 於 www.listennotes.com -

#2.邻里社区知多少 - NEL

你可参考以下建议,向幼儿介绍你们的邻里社区。 学习目标. 1. 幼儿能用以下词语进行口语表达:. 华人、马来人、印度人、邻居、组屋、游乐场、超级市场、巴刹、. 於 www.nel.moe.edu.sg -

#3.課程主題:社區趴趴走

本課程學習內容主要範疇在於配合生活領域的深化學習,並以語文領域及藝術與人文領. 域的能力展現作為學習表現,以學校校園為中心點「觀察周遭的景物」,透過繪本、影片提問. 於 www2.chihps.kh.edu.tw -

#4.國立臺北教育大學教育學院幼兒與家庭教育學系碩士論文幼稚園 ...

幼稚園 的教學,能健全幼兒人格形成及展現族群自信心,願我們的社區家園可以 ... 自然的情境下收集研究資料,資料包含教案、教學會議紀錄、教學研討對話錄音、. 於 www.hakka.gov.tw -

#5.新北市家庭教育課程教材-人際互動與親密關係發展(幼兒園及 ...

新北市家庭教育課程教材-人際互動與親密關係發展(幼兒園及國小篇). 2023/04/13. 家庭活動與社區參與:幼稚園、一至六年級教案(教學簡報檔). 於 ntpc.familyedu.moe.gov.tw -

#6.幼儿园大班社会教案设计:我的社区 - 幼教网

幼儿园 大班社会教案设计:我的社区 · 活动目标: 1、能自主制定调查计划,并用符号、数字记录调查结果。 2、调查社区里的标志、门牌号码及各种建筑,了解 ... 於 www.youjiao.com -

#7.社區走透透台東向日葵幼稚園課程實錄. - ppt download

為了拉近孩子與生活環境的距離,我們安排了「社區走透透」的課程,希望藉由實地探索與情境扮演,讓幼兒體驗「自己也是社區一份子」的親密關係,對生活周遭多一些熟悉, ... 於 slidesplayer.com -

#8.大班主題教案:我們生活的社區 - 人人焦點

新東方網>學前>幼兒教育>幼兒園>幼兒園教案>正文. 大班主題教案:我們生活的社區. 以《我們生活的社區》爲主題的生成活動已結束,在此我欣喜地發現 ... 於 ppfocus.com -

#9.南梓實小本土語言資訊網- 「走讀社區」活動實施計畫

5 結合社區推母語 ... 1 幼兒園本土語網 ... 配合教育部「走讀台灣」政策,由社區庄頭出發,了解自己生長的環境,並發掘社區的資源。 於 schoolweb2.tn.edu.tw -

#10.看見炫麗彩虹- 深坑附幼在地化課程紮根

什麼. 樣的課程才能建立幼兒園的特色?深坑,擁有特殊的社區文化,如何充分運用社. 區文化資源,讓鄉土教育向幼教紮根,培養幼童愛 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#11.國民小學幼兒園組

除了從學校課程活動來引導學童學習生命教育之外,大橋國小更希望能讓生命教育深. 植社區與家庭,讓家長與社區民眾一起來體現與實踐生命教育的推動。在大橋國小內,家. 於 life.edu.tw -

#12.社區資源活動- 昌平幼兒園 - 財團法人三之三生命教育基金會

10902 昌平志工說故事110.4.20. 今天兩位媽咪分別帶來了不同的故事繪本,還細心製作了簡報讓昌平園的小朋友能更清楚的看到故事內容,真的很用心呢! 於 3-3life.org.tw -

#13.小鯨魚非營利幼兒園『社區』教案&幼兒園的社區課程設計

9月10日18:05-19:00「遇見幸福幼兒園」節目,邀請小鯨魚非營利幼兒園李岳青園長及王貞荃老師分享小鯨魚非營利幼兒園社區課程教案。 幼教課新課綱涵括六大 ... 於 www.ner.gov.tw -

#14.幼兒SDGs教案設計:為我的學校說故事!孩子化身導覽員介紹 ...

設計理念|每天前往學校的路上,沿途都是社區的景致,也許是城市高樓和通達的交通設施、也許是市郊穿插著自然景象與多元樣貌的住家,也許是新興城市佈滿科技規劃的 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#15.大仁科技大學幼兒園、家庭與社區課程&教學大綱

求,進而討論幼兒園、家庭、以及社區發展之間的關係,培養教保服務人員具備建立良好親師生關係、規劃多元化親職 ... 以鹽埔地區為例,設計教材、教案與製作教具. 於 web207.tajen.edu.tw -

#16.臺中市幼兒教保服務資源中心設置要點修正總說明

1.管理本市幼教專屬網站,提供各項教育政策與幼教新知,分享優質教保課程與教案。 2.協助幼兒教保圖書資源之分享。 各組置總幹事一人由本局指派社區中心主任兼任 ... 於 www2.tc.edu.tw -

#17.我家在哪裡?用紙捲做社區地圖,認路其實很簡單 - 玩具腦

今天要帶小朋友認識社區常見的商店和機構,並做一個英文玩中學的地圖小教具喔! ... 幼兒STEAM超完整教案例子!37個自製科學玩具教學【2023年版】. 於 tw.toybrains.com -

#18.101 年度特殊教育教學示例學前特殊教育教學設計-有哪些房子

社會適應。為了銜接普通班課程「社區巡禮-說出社區各種房子的型式」,呈現平房、. 別墅、大樓的影片、圖片,透過影片及圖片教學讓幼兒觀察、仿說三種房子正確名. 於 www.ncyu.edu.tw -

#19.田中國小附設幼兒園參與社區美化彩繪「小田稻棧」結合文青成 ...

彰化縣田中鎮田中國小附設幼兒園於10日舉行期末成果發表會。發表會結合文青打卡熱點,移師校外,在田中鎮北路社區發展協會-「小田稻棧」熱鬧揭幕。 於 tw.stock.yahoo.com -

#20.107 學年度社區(部落)互助教保服務中心輔導計畫輔導成果報告表

臺北市、新北市幼兒園蹲點學習,了解平地幼兒園如何推動在地課程,進而具體. 調整中心的環境及幼兒一日作息的安排。 2. 持續輔導教保員文化教案撰寫及執行. 於 ece.nccu.edu.tw -

#21.我的社區我的家【編號: 】 (一) 課程緣起(二) 新北市私立育圃 ...

新北市私立育圃幼兒園採用蒙特梭利教學,由於對於新課綱的統. 整不分科理念極為認同,也因此近年來不斷地推動蒙特梭利教育在地. 化改造運動,秉持著蒙式教室區角環境 ... 於 kidedu.ntpc.edu.tw -

#22.大班我们的社区教案(通用10篇) - 聚优网

我园的园本教研内容就是“发展幼儿的社会性”。我班一直苦于没有切入点,这个主题正好可以作为一个很好的社会性教育资源。 回到幼儿园,我们和孩子 ... 於 www.jy135.com -

#23.博客來-幼兒園及托嬰中心教保活動:幼兒本位磁場的社區融合 ...

書名:幼兒園及托嬰中心教保活動:幼兒本位磁場的社區融合教保之理論與實施,語言:繁體中文,ISBN:9789571197869,頁數:328,出版社:五南,作者:謝明昆, ... 於 www.books.com.tw -

#24.中班在進行「我們的社區」的主題教學時,小羽老師計劃帶領 ...

(三)通知家長並寄送同意書,詢問家長是否願意讓孩子參與本次的活動,並詢問有無意願擔任參訪志工。 (四)課程團體討論,簡單介紹消防局,然後詢問幼兒對消防局的想法,以及 ... 於 yamol.tw -

#25.幼儿园教案:美丽的社区(精选6篇) - 语文迷

作为一名教师,时常会需要准备好教案,教案有助于学生理解并掌握系统的知识。写教案需要注意哪些格式呢?下面是小编精心整理的幼儿园教案:美丽的社区 ... 於 www.yuwenmi.com -

#26.主題緣起

☞ 幼兒對「社區探險」的躍躍欲試! 在討論有關社區探查的活動細節時,老師發現孩子們對於踏出戶外這項活動感到相當興. 奮, ... 於 www-ws.gov.taipei -

#27.基隆市七堵區華興國民小學附設幼稚園母語日實施計畫

四、塑造社區一家,長幼互動的校園環境。 實施時間:104學年度(104年9月1日至105年6月30日) ... 二)在教案設計中融入鄉土相關活動與主題,讓幼兒自然學習。 於 jweb.kl.edu.tw -

#28.如何有效利用社区资源- 幼儿教育论文

社区 是幼儿生活、成长的地方,是幼儿教育不可缺少的资源。社区的各种物质和资源都是幼儿生活学习的教材,往往可以成为幼儿园主题活动的重要来源。 於 data.06abc.com -

#29.大班我们的社区教案四篇- 快思网

《大班我们的社区教案四篇》这是优秀的幼儿园教案设计文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!(1)大班社会教案《争做文明小天使》含反思活动 ... 於 www.banzhuren.cn -

#30.看得見的我:認識自己的身體 - 光寶文教基金會-社區認輔雙週報

... 第四週「看得見的我:認識自己的身體」單元設計即為自我概念中「生理」自我的活動教案。 ... 如未能在家庭中培養出合作的態度,進入幼兒園或國小就容易出現適應 ... 於 www.liteoncf.org.tw -

#31.附件一新竹縣111年度幼兒園優良教案評選審查資料東海田

課程發展源自於幼兒們對東海在地文化的好奇,透過每週例行性的東海小旅行,實地走訪. 瞭解東海社區,認識農村稻作的歲時祭儀,了解當地社區日常人物與其從事的活動, ... 於 hccprsedu.eduweb.tw -

#32.第一主題: 好朋友一起走

老師運用海報進行討論,可以事先將海報分成幾個類別,進行社區的初步經驗討論,類別包括:好吃好喝、好玩、好特別……等,幼兒的回應可能是:. ──我們社區 ... 於 mschool-fengshan.woby.tw -

#33.在地文化融入幼兒園課程提供幼兒體驗與探索 - 教育部

另外,在歲末寒冬,宜蘭附幼也結合宜蘭市公所及社區宜蘭東嶽廟,為獨居老人和弱勢團體演出歌仔戲,除展現社區關懷,藉由在地文化融入幼兒園教保活動課程,親師生共同 ... 於 www.edu.tw -

#34.小社區大發現 - 教育及青年發展局

就是從社區探索活動中,發展幼兒仔細的觀察能力和口語表達能力,讓孩子. 了解到自己的社區環境,從中明白社區中存在的各種生活設施與幼兒生活的關係,. 亦要感受到共融社區 ... 於 mirror1.dsedj.gov.mo -

#35.【高雄市大社區,高雄市岡山區,高雄市路竹區,高雄市阿蓮區,高雄 ...

高雄市私立智慧星幼兒園. 高雄市阿蓮區. 月薪26,400 元以上. 協助課程規劃,教案撰寫,教材準備照顧幼兒生活起居,保護幼兒在校園內的安全到職半年即享特休3天,滿一年 ... 於 www.1111.com.tw -

#36.經營社區系列活動 - 福智文教基金會

福智文教基金會在台南參與經營位於志開實驗小學的擇仁非營利幼兒園,除了在校園推動教育,也希望帶動學童與社區明德里里民的連結、實踐敦親睦鄰,建立功能性社區及加強 ... 於 bwfoce.org -

#37.將軍釀團隊 - 青年社區參與行動2.0

... 小食合作,於假日辦理帶狀課程,運用幼兒園課程教保大綱設計教案並融合社區長照模式規劃相關課程,同時設計影片課程及材料包,增加行銷管道提升整體計畫經濟效益。 於 www.ydachangemaker.tw -

#38.朝陽科技大學幼兒保育系碩士論文計畫

2.讓幼兒認識社區並強化鄉土意識。 3.提幼兒升創意思考與問題解決的能力。 4.教案重視親子互動與分享。 5. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#39.臺北市力行附幼大象班『社區小偵探』課程紀實

育中帶著孩子一起學習愛護環境的方法,我們從認識社區環境,探索社區商店開始,希望從. 中培養幼兒愛護、保護社區環境的態度,實踐環保的行為,如此與 ... 於 mail.lsps.tp.edu.tw -

#40.專題座談:社區共養(育)的照顧圖像與實踐逐字稿

非營利幼兒園的建立,我們把社區互動拉回來,我們在每一個地方所設立的非 ... 我們其實會有一個,我覺得其實也不算教案的產生,我覺得他是一個活動 ... 於 www.pwr.org.tw -

#41.安坑附幼「地圖」教學獲幼教之光- 生活- 自由時報電子報

新店區安坑國小附設幼兒園,教學充滿創意和在地特色,幼生除了能辨認方向和距離,還會自製地圖,一邊認識社區,一邊學習辨認自己所在的位置, ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.幼兒園、家庭與社區:理論與實務- 文鶴網路書店

幼兒園 、家庭與社區:理論與實務. ... 資源投遞模式—即以幼兒園為資源的投遞者,將親職教育方案投遞給社區中有服務需求之家庭;2. ... 教案設計:從教學法出發. 於 www.crane.com.tw -

#43.第200期電子報-教育部國民及學前教育署

非營利幼兒園結合在地資源讓孩子做中學的烹飪教案 非營利幼兒園結合在地資源讓孩子 ... 孩子透過課程認識幼兒園附近的社區特色,結合生活經驗,獲得全面的發展與學習。 於 www.k12ea.gov.tw -

#44.永昌國小交通安全教案設計

主題名稱. 認識社區-快樂上學安全回家. 教學時間40 分. 學科領域. 國語生活健康與體育. 教學對象二年級. 設計理念. 本活動設計主要在配合交通安全宣導,結合. 於 ycps.ntct.edu.tw -

#45.幼稚園實施「社區資源融入方案教學」之成效、困境與因應之道

動,促使幼兒主動學習、認識生活環境、瞭解社區產業、產生人文關懷,並發展思辨、發. 表與討論之能力。 幼教課程中最強調社區角色的義大利Reggio Emilia 幼兒園, ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#46.(一)基本資料(二)教案概述幼兒園組

藉由教學活動的引導,透過在地的海洋教育與漁業物產的認識,讓幼兒親魚、. 知魚、了解挑魚和在地海洋的關係,進而能學會愛護海洋,與社區、海洋環境共. 好。 (二)教案 ... 於 tmec.ntou.edu.tw -

#47.109學年度綿羊班- 109-2我的社區我的家

延續google地圖,標記綿羊班小朋友的地圖呈現在教室裡,大家找到自己家也很熱絡的跟其他人分享,同時也找找自己好朋友的家,在學習區時間使用手偶與小汽車玩扮演遊戲 ... 於 sites.google.com -

#48.幼儿园大班社会领域《我居住的社区》教案 - 365课件网

幼儿园 大班社会领域《我居住的社区》教案 · 1.乐于观察自己居住的社区环境,积极争做文明社区居民。 · 2.能够大胆讲述对居住社区环境的观察发现。。 · 3.认识社区常见公共设施 ... 於 www.365kejian.com -

#49.結合在地文化特色深入校園與社區的永續教育- 微笑台灣創意教案

真正激勵自己、打動人心的關鍵,不是你做什麼,而是你為什麼而做。」桃園市新埔國小何嘉惠老師在研習會上,引用領導力大師Simon Sinek名言作為開場, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#50.財團法人瑪利亞社會福利基金會融合活動之運用與實踐研討會

過去服務經驗中發現,屆齡轉銜至幼兒園的發展遲緩幼兒家庭,家長們最常擔心幼兒 ... 事、合作遊戲等,因此於103 年起,據點於社區中舉辦一系列親子融合團體活動,促使 ... 於 www.maria.org.tw -

#51.学前班下册教案:美丽的社区- 教案中心- - 幼教培训网 - 幼儿园

3、我们可以画出心目中美丽的社区,把我们的设想告诉给社区的工作人员。 五、分组操作,设计“未来的小区”。 妈.咪.爱.婴.网.幼儿园教案频道六、音乐游戏《数高楼》。 於 www.zyjpx.com -

#52.在地化課程從幼兒園做起 - 臺灣教育評論學會

教育部所頒布的《幼兒園教保活動課程大綱中》(教育部,2016)提及「以 ... 如:走入社區、拜訪附近商店、照顧我們的人等主題課程,都是我們平常會. 於 www.ater.org.tw -

#53.我們的友好社區主題學習目標節數I. 環境規劃的要素1. 認識學校 ...

每組在地圖(附件1.1)上的不同地點. 使用符號表示出不同年齡人士和殘疾. 人士聚集的地方. 使用顏色表示出有關地點的社區特色. (例如綠色-綠化地區、灰色-建築. 於 www.edb.gov.hk -

#54.自然就在社區裡,社區就在自然中—讓孩子能在都市公園自然遊戲

小朋友很愛「尋找東西」以及「擁有東西」。我們的幼兒園老師們會這樣跟小孩玩著:今天去路上找什麼樣的東西?某種形狀的葉子,某些種子 ... 於 eyesonplace.net -

#55.教案美勞]-我居住的社區~街景剪貼畫! - 耀陽幼教服務網

歡迎參加! 歡迎您報名參加! 歡迎新北市公私立幼兒園教保服務人員參加! 歡迎幼教夥伴參加! 歡迎全國幼教夥伴參加! 於 cnat.pckids.com.tw -

#56.附件1 品德教育融入單一教學領域教案設計設計者姓名

3.認識社區中為我們服務的人、服務項目、地點,並知道與他們配合。 4.藉由卡片,對照顧我們的人表達感謝。 教案. 對應. 分段. 能力. 於 210.240.152.33 -

#57.教學活動設計

教學活動名稱 N1 K1 K2 主題 1 生日會 Y 生日會 2 寶寶愛吃的食物 Y 水果 3 聖誕禮物 Y 聖誕節 於 www.eduhk.hk -

#58.培育「小社區大記者」 東華附小幼兒園有板有眼 - 奧丁丁

記者范振和∕花蓮報導東華附小幼兒園推出「小社區大記者」系列活動,蜜蜂班一群幼童今(21)日參訪花東第一家無包裝裸商店~「有幸芽田」, ... 於 www.owlting.com -

#59.國立屏東科技大學森林系社區林業中心與全臺六處網絡據點共同 ...

二、 邀請參與社區林業計畫、臺灣里山倡議夥伴關係網絡(TPSI)、國土生態保育綠色網絡、環境 ... 轉知國立臺北教育大學辦理「110學年度各類美感課程─北區教案分享會」 ... 於 www.jhjhs.tyc.edu.tw -

#60.社區互助式及部落互助式教保服務實施辦法 - 全國法規資料庫

十一、設施設備檢核表。 前項第二款法人及團體之章程內容,應載明辦理幼兒與兒童教育、保育與福利、幼兒園或互助教 ... 於 law.moj.gov.tw -

#61.老幼共學趣社區五甲老人活動中心開課啦!

高雄市政府社會局五甲老人活動中心於21日(四)上午9時辦理「老幼共學趣五甲愛飛揚」社區關懷活動,包含社區長輩們活力十足的健康律動、自治幼兒園幼童活潑可愛的唱跳 ... 於 senior.kcg.gov.tw -

#62.K2主題「社區」繪本教學- 元朗幼兒學校 - Facebook

為讓幼兒能與故事中的鯛魚媽媽一樣感受百貨公司裡各式各樣充滿新鮮感的物品,例如好玩的電梯、漂亮的店員,還有美味的食物。故學校安排幼兒到一田百貨公司進行實境學習。 於 m.facebook.com -

#63.推動身心障礙兒童教育機構進行社區融合之行動研究

研究結果發現,透過融合教育活動,身心障礙幼兒與社區人員有初步的 ... 等方向撰寫研究日誌,例如與教師討論教案時發現教師的教學觀點;進班觀察聽. 於 ir.meiho.edu.tw -

#64.田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園主題名稱 - 「遊戲‧學習‧成長」計劃

技能:. ‧分辨社區中服務自己的人的分工及其專責. ‧以不同的社交技能(輪候、聆聽、等候、遵守規則、尊重他人意見、. 運用禮貌語、表達及討論的技巧等。)與社區人士配合 ... 於 play.fed.cuhk.edu.hk -

#65.課程分享/教學∣YWCA景美幼兒園 - 台北基督教女青年會

臺北市私立景美非營利幼兒園與孩子同行品味人生美景。人生的美景是什麼?是孩子與他人喝采的掌心、是專心聆聽別人說話的神情、是孩子為自己下決定的瞬間、是孩子真誠 ... 於 www.ywca-taipei.org.tw -

#66.社區巡禮 - 動保扎根教育平台

小白,阿花何處去?-關懷流浪犬貓教材教案】活動34教案設計者:臺北市木柵國小陳思穎老師對於流浪動物,我們的社會存有太多的刻板印象,因而先替牠們 ... 於 awep.org.tw -

#67.吉安鄉邀集幼教師編撰鄉土教案向下扎根游淑貞力推家鄉大教室 ...

... 部「推動社區營造及村落文化發展計畫」,開啟「繽紛吉安我的家-孩子的生活教室」鄉土教案設計工作坊系列課程,辦理鄉境內公私立幼兒園教師研習, ... 於 www.ji-an.gov.tw -

#68.中班美术我们的社区教案- 幼儿园学习网

这是中班美术我们的社区教案,是优秀的中班美术教案文章,供老师家长们参考学习。教学意图综述现在我们的房子大部分都是一个社区或公寓, ... 於 www.qinzibuy.com -

#69.幼兒園台灣主題教案

安坑附幼主任顧妮寶表示,孩子們每天上學的路途中,會經過煙廠、焚化爐、碧潭橋等特色建築,透過畫下走過的路徑,讓幼兒對社區環境產生極大興趣,並教導 ... 於 bosuwo.cirugiaporlavida.es -

#70.幼稚園與社區融合主題教學活動歷程之探討 - 隨意窩

四、社區對幼兒發展與教育上的重要性. 對孩子而言,學習必須與經驗連結才能產生學習的效果。學習若僅是閱讀教科書上的知識,缺少直接 ... 於 blog.xuite.net -

#71.【新北市私立民生幼兒園】最新徵才公司 - 104人力銀行

台北慈院是以醫學中心規格打造的大型人文醫院,除成立各專科醫學中心,提供優良基礎醫學及高科技臨床醫療服務外,還全面發展微創手術,減輕病患痛苦;此外,更結合慈濟社區 ... 於 www.104.com.tw -

#72.融入鄉土文化教學的主題課程在地的生活經驗 - 愛智圖書

因此在「做中學」、「教育即生活」的情境學習觀念下,幼兒主題式統整課程已蔚為目前幼教. 主流之際,如何以幼兒既有的舊經驗為基礎,將在地的社區鄉土文化教學融入主題 ... 於 www.aichi.com.tw -

#73.幼兒園好好玩統整教學宣導影片_運動公園行 - YouTube

1. 市區 幼兒園 善用 社區 及公園資源,不僅遊戲空間擴大、達到運動效果,更增進鄰里互動。2. 更多 幼兒 教育及 幼兒園 詳細資訊,歡迎至全國教保資訊 ... 於 www.youtube.com -

#74.「111 年環保小學堂推廣計畫」第一季環境教育活動成果彙整表

111.4.30 教案檢視. 社區教案與教育部課綱討論. 朝陽社區活動中心朝陽社區工作人員. 2. 0. 3. 111.5.6. 林下聚落人文與環境基. 礎調查與資源盤點. 現地勘查,空間訪查. 於 www.epa.gov.tw -

#75.我的公園試教園所:台北市立士林幼兒園試教班級:大班幼兒人數

貳、教案內容. 參、活動照片. 一、引起動機. 使用故事繪本(在公園裡),引導幼兒去社區公園的生活經驗。 二、發展活動. 老師創作屬於老師自己的公園。 操作過程: 於 ilms.ntunhs.edu.tw -

#76.關愛多元社區 - 仁濟醫院林李婉冰幼稚園

底裡總期望著幼兒快樂地成長,就像農夫一樣; ... 計劃名稱:「關愛多元社區、締造共融社會」 ... K1-K3兒童分組合作討論設計「關愛多元社區」宣傳海報的内容,. 於 www.ychnlkg.edu.hk -

#77.教學課程名稱:手拉手,一起去走走—社區探索貳

虛擬社區探索,本教學教案注重學生的多元發展並與生活經驗相結合,透過事前的資料 ... 實際體驗社區踏查有效提升學生學習的動機,親近、認識社區的人、事、物,了解 ... 於 163.26.1.53 -

#78.教學資源-南一幼教網

107上南一幼教主題教材大班教案 · 107上南一幼教主題教材中班教案 · 107上南一幼教主題教材小班教案 · 幼兒園教保活動課程大綱(修正發布,自106年8月1日起生效). 於 www.nani.com.tw -

#79.社區散步趣壹、方案緣起貳

臺北市私立樟新非營利幼兒園【社區散步趣】. 1. 方案名稱:社區散步趣. 壹、方案緣起. 樟新非營利幼兒園(以下簡稱本園)地處台北市連結新北市新店區交界的文山區。 於 cirn.moe.edu.tw -

#80.教學活動教案

學習單(二)為假日作業,請小朋友介紹居住社區中的設施、景點或美食,貼. 近孩子的生活經驗,作品更顯多元繽紛。與同學們分享,也促成孩子對鄰近. 社區的認識。 Page 7 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#81.社區走透透~主題教學活動分享! - 臺北市私立大大樹幼兒園

之後與孩子們討論如何將平面地圖做成立體地圖,寶貝們說可以用紙盒做房子,於是進行分組活動,有小朋友設計社區房子、還有小朋友設計公園和樹木,最後寶貝 ... 於 bigbigtree1688.blogspot.com -

#82.臺北市私立文山仁和幼兒園108 學年度第一學期(中班)教學計劃表

有太多好玩的事情正等著我們一起去發. 現,值得我們一而再地了解與學習,讓我們和它一起做朋友一同窺探大自然的奧妙。 主題三:小腳丫逛社區(活動日期:108.12.02-109.01. 於 www.rhchild.com.tw -

#83.社區小偵探

我的學校. 24.我愛的店名. 2.來學校的路上. 25.特別的招牌. 3.阮ㄟ好厝邊. 26.物品對對碰(商品+價目表). 4.街道大搜查(宣信街尋寶記). 27.小小老闆. 於 www.cyhvs.cy.edu.tw -

#84.幼兒活動教案分享|臺中市第四區居家托育服務中心

臺中市第四區社區保母系統. 幼兒活動教案分享. 每天都要一起玩 幼兒自學網Totschooling 美國知名教育網站 All for Kids 兒童職能治療 童心兒童發展中心 兒童文化館-聽 ... 於 childcare.hk.edu.tw -

#85.幼兒園中班社會優秀教案《社區是大家的》

1.知道社區是大家的生活場所以及社區的一些基本設施。 2.透過故事、影片啟發幼兒關懷及維護社區環境的情懷。 活動準備: 課件活動過程: 一、談話 ... 於 jiao.maiyajiaoan.com -

#86.禮運大同社區幼老所

一個生活的居所、充滿活力的社區複合空間,能夠陪伴長者在地老化 ... 幼兒和長者所需的硬體設備類似,安排活動教案可以共融. 若位於社區的大型閒置空間,能做複合空間 ... 於 files.bhuntr.com -

#87.社區走透透part-1 - 平等非營利幼兒園的部落格- 痞客邦

房子的型態有哪些呢? 什麼是透天?什麼是大樓?什麼是公寓? 實地帶著孩子到學校外面走走看看,學校附近的房子及有哪些店家? 果真~不出門不知天下事 ... 於 equality3806384.pixnet.net -

#88.l

在彰化縣溪湖鎮汴頭社區有一位熱愛兒童美術及黏土捏塑陶藝的美陶達人..那就是親切又可愛的呀咪老師. ... l 彰化縣私立劍橋幼兒園美術指導老師 ... 課程教案設計. 於 www2.chcg.gov.tw -

#89.實習省思日誌

實習教案. 實習省思日誌 ... 老師事先利用黏土做成小吃模型,展示給幼兒欣. 賞。 ·黏土做. 2. 老師提問:想不想把喜歡吃的小吃用黏土 ... 社區中的人事. 物、活動、場所. 於 www.ccut.edu.tw -

#90.課程分享 - 四季藝術

城市小農料理家.社區推廣、深耕家庭 · 城市小農:自耕自食 · 種瓜得瓜:神奇的瓜瓜種籽 · 好吃的瓜:瓜瓜初體驗 · 四季藝術兒童教育展紀實. 於 www.seasonart.org -

#91.文化主題探索課程– 拜訪以及認識我們的社區

這個學期的文化課程我們帶孩子去參觀了彰化花壇的順達磚窯廠。花壇是紅磚的故鄉也是彰化特有的建築文化。我們讓孩子親手去觸摸磚牆與黏土,用感官去 ... 於 harrow.com.tw -

#92.法規內容-臺中市社區教保資源中心設置要點

優質教保課程與教案。 2.協助幼兒教保圖書資源之分享。 各組置總幹事一人由本局指派社區中心主任兼任,襄理各組 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#93.《我居住的社区》中班社会活动教案 - CN范文网

1.请家长在双休日带幼儿对所住社区的设施进行一些调查了解,幼儿以绘画方式记录在表格里,家长可帮助加上文字说明。 2.幼儿园所在社区地图一副。 3.将调查 ... 於 www.cnfla.com -

#94.【歡迎報名】2023年幼教師資生學用合一社區共融教案評選活動

屏東大學幼兒教育學系 ... 【歡迎報名】2023年幼教師資生學用合一社區共融教案評選活動. 參加對象. 師資培育大學、一般大學之師資生、學程生、教育實習老師及限當學 ... 於 ec.nptu.edu.tw -

#95.咱ㄟ厝邊 - 新北市泰山區同榮國民小學附設幼兒園

的社區. 此主題為預設網,上述所表列的. 活動會因各班級老師與幼兒實際. 走向而有所不同喔! 我家你家. 咱ㄟ厝邊. 活動1:這是我的家. (認-中-2-3-2;美-大-2-1-1). 於 tres.byethost17.com -

#96.主題名稱:我的社區我的家【編號 | 主題教案 - 訂房優惠

主題教案,大家都在找解答。主題名稱:我的社區我的家【編號: 】. ... 新北市2020 年「幼教之光」特色幼兒園計畫主題名稱:吃在口裡| 主題教案. ・做中學. 於 hotel.twagoda.com -

#97.幼儿园我们居住的社区中班社会教案(精选7篇) - 瑞文网

幼儿园 我们居住的社区中班社会教案. 2022-07-20 教案. 作为一名老师,就不得不需要编写教案,编写教案有利于我们准确把握教材的重点与难点,进而选择恰当的教学方法。 於 www.ruiwen.com -

#98.廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園2020-2021 年度設計活動研習題目

透過主題故事,幼兒都投入於社區設施. 當中,有見及此,老師與幼兒發展社區網. 絡,最後經商討及投票之後,幼兒對於社區. 設施「公園」十分喜歡,他們 ... 於 www.kwonglambaptist-kg.edu.hk -

#99.部落托育的教學:在生活中活出部落文化 - 部落互助托育行動聯盟

美園部落托育班在幾年前,仍處於「非法」狀態,經過與公部門多年來回,終於掙得制度上的合法空間,以幼兒教育及照顧法第十條作為法源,設立「社區互助教保服務中心」。 於 indecare.blogspot.com