泰雅族祖靈祭時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗寫的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族 和馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕的 臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族都 可以從中找到所需的評價。

另外網站泰雅族感恩祭Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal - alive Taiwan也說明:也因此,泰雅族認為人類的一切都是天神所賜予,感恩祭就是為了感謝天神所賜。 ... 舉行祭拜天神(utux tmninun)的感恩祭,同時也要祭拜祖靈(utux ...

這兩本書分別來自新自然主義 和新自然主義所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 邱貴芬所指導 徐國明的 依附與分裂──當代台灣原住民族紀錄片發展研究 (2020),提出泰雅族祖靈祭時間關鍵因素是什麼,來自於文化政策、紀錄片、原住民族、影展、發展史、電視媒體。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系人類學碩士班 邱韻芳所指導 簡煒倫的 從土地流失到傳統領域的再界定:邵族的哀愁與盼望 (2020),提出因為有 邵族、傳統領域、劃設辦法、原住民族土地、開發案的重點而找出了 泰雅族祖靈祭時間的解答。

最後網站原風不動「泰雅祖靈祭」,重現嘉義 馬后則補充:97年11月22、23日「馬后」聯合豐年祭活動,將呈現最原始、最傳統的原住民泰雅族祖靈祈福儀式,歡迎市民把握機會,一同來了解泰雅族不一樣的祭祖儀式,來體驗最原汁原味 ...

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決泰雅族祖靈祭時間 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

依附與分裂──當代台灣原住民族紀錄片發展研究

為了解決泰雅族祖靈祭時間 的問題,作者徐國明 這樣論述:

自1990年代中期以來,台灣原住民族紀錄片歷經將近30年的發展,早已形構出獨特的脈絡肌理,但具有歷史視野的系統性研究,至今仍付之闕如。承此,本論文將從發展史的角度切入,具體爬梳原住民族紀錄片的進展歷程,並且,錨定其中三個分期階段,施以更為清晰可見的歷史結構,從不同生產條件提供的多元化時期(1994-2005)、建置原住民族傳播管道的體制化時期(2005-2014),再到屢屢倍受國際影展肯定的國際化時期(2015-),透過這些歷時性階段的深入探討,不只見證解嚴後台灣政治轉型和社會變遷如何深刻影響原住民族群對於紀錄片製作的實踐行動,也充分體現原住民族紀錄片在生產方式、傳播管道、美學表現、影展策略

的豐富議題。在章節架構的布局上,首要側重政治體制統御、策動的具有主宰性的外部驅力,凸顯原住民族紀錄片於發軔之初相當直接的受制關係,但隨著原住民族文化生產場域和傳播生態的自主性增強,台灣紀錄片市場機制逐漸成熟,置身其間的原住民導演身臨這樣的趨勢變化,也開始折射出不同以往的創作向度。簡要地說,第二章在揭開原住民族紀錄片的興起背景時,就特別聚焦在國家文化政策的主導角色,彼此如何借力使力,到了第三章在梳理原住民族傳播權漸次法制化的進程,即著眼於紀錄影像生產與電視媒體組織的運作關係,最後第四章則是探究原住民導演如何回應這個產生結構性變化的社會環境,開創新局,拓展紀錄片創作的國際空間,當中尤以2010年代

後出道的原住民青年世代導演對於影展策略、表現形式和製作分工有所突破,值得觀察。最後,透過原住民族紀錄片的發展研究,充分體現鉅觀的社會結構與微觀的媒介過程之間複雜的連動性。尤其,對於原住民族來說,政治體制主導的政策定向是促成其與紀錄片交會的重要助力,但這也隱隱顯現當中的權力互動並不是完全對立的,而是一種充滿交涉、協商的關係運作。

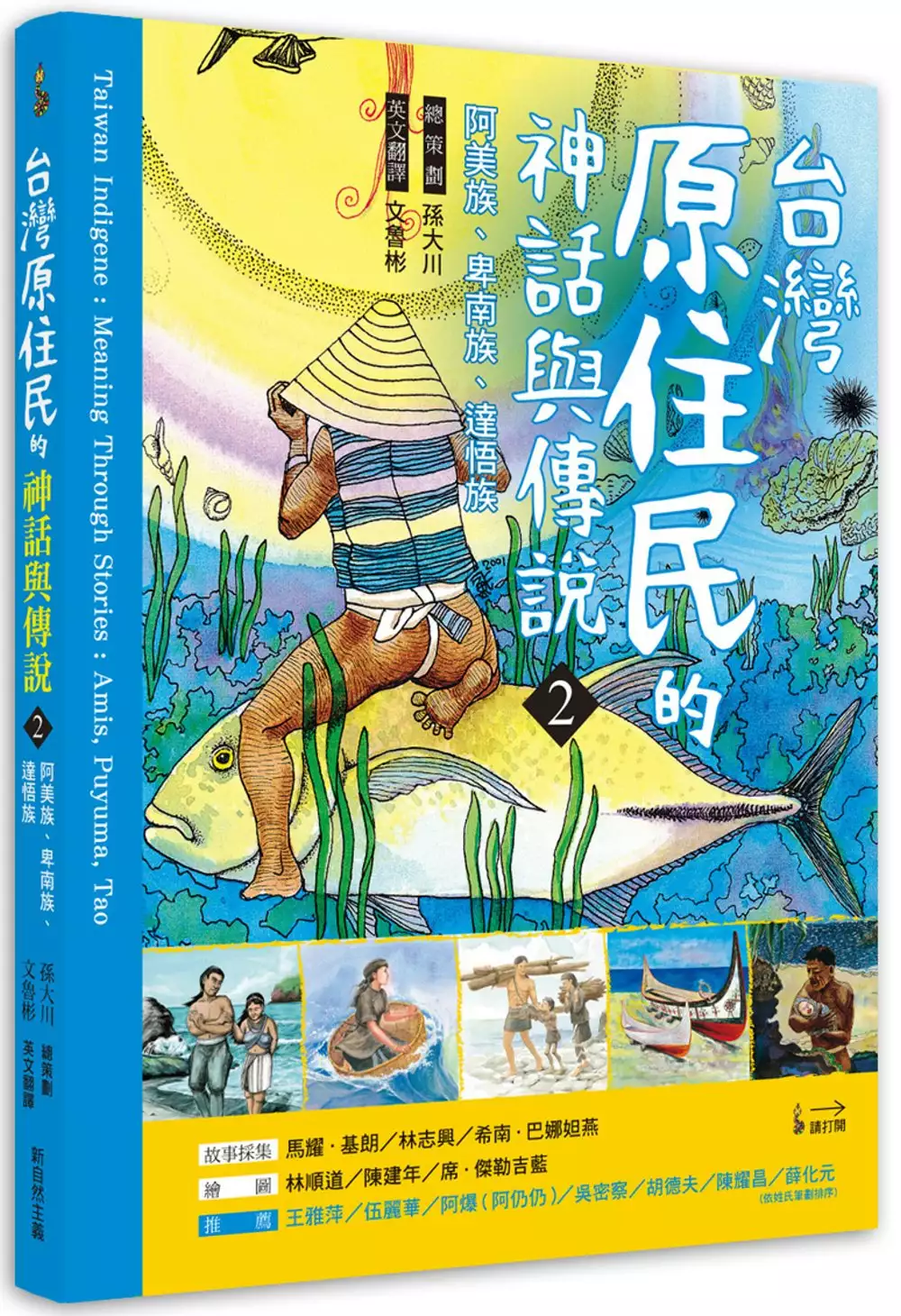

臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族

為了解決泰雅族祖靈祭時間 的問題,作者馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★《卑南族:神祕的月形石柱》榮獲第43梯次「好書大家讀」故事組好書推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁

忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。 讓我們在經濟起飛帶來了對自然

與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長 陳耀昌 醫師 薛化元

政治大學台灣史研究所教授

從土地流失到傳統領域的再界定:邵族的哀愁與盼望

為了解決泰雅族祖靈祭時間 的問題,作者簡煒倫 這樣論述:

從歷史上的一方霸主到現在時不時面臨開發案糾纏的黑面琵鷺,邵族人從歷史記載得知祖先以往的生活範圍,已和現代的樣貌相差甚遠。在面對不同的土地政策,邵族經歷日治時期的集體遷村、1980年代的市地重劃、九二一地震後失去家園等事件,在喪失生存及傳統文化延續的空間後,仍然成功爭取正名為臺灣法定原住民第十族。能夠正名為邵的依據之一是透過祭典儀式的舉行,不斷實踐傳統信仰作為族群的邊界,而在2017年2月由原住民族委員會公告了「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」,似乎讓邵族有機會運用別的方式來界定族群邊界。本論文將就邵族位處許多族群互動的中心位置,是如何「發現邊界」,又是如何從傳統的祖靈信仰去「建構邊界」,

卻長期面對因為觀光而來的BOT開發案不斷的「影響邊界」,而在總統公開向臺灣原住民族道歉後迎來新一波原住民族權利意識的覺醒,並在劃設辦法公告後,邵族是如何試著透過文獻資料、口述歷史及現在製圖工具「重構邊界」。藉由本研究長時間的參與觀察,分析邵族在參與法制化的過程中,如何應對現代國家治理方式與傳統土地利用觀念的衝突,甚或原漢文化之間對土地權利的認知不同而引發的爭議,以及邵族如何從土地流失後的不斷訴說走向劃設辦法引領的盼望當中。

泰雅族祖靈祭時間的網路口碑排行榜

-

#1.泰雅族祖靈祭登場五峰頭目廣場開幕 - 新竹縣政府

一年一度的原住民文化盛事,2018五峰鄉泰雅族祖靈祭文化傳承活動,今(9/1)日上午9時起,於五峰鄉清泉風景區頭目廣場舉行開幕式,縣長邱鏡淳、五峰鄉鄉長靳邦忠、立法 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#2.泰雅族祖靈祭時間 - 美妝貼文懶人包

關於「泰雅族祖靈祭時間」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 常見泰雅族祖靈祭時間問答. 泰雅族祖靈祭2020泰雅族祖靈祭故事泰雅族祖靈祭2021泰雅族祖靈祭由來泰雅族祖 ... 於 beautytagtw.com -

#3.泰雅族感恩祭Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal - alive Taiwan

也因此,泰雅族認為人類的一切都是天神所賜予,感恩祭就是為了感謝天神所賜。 ... 舉行祭拜天神(utux tmninun)的感恩祭,同時也要祭拜祖靈(utux ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#4.原風不動「泰雅祖靈祭」,重現嘉義 馬后

97年11月22、23日「馬后」聯合豐年祭活動,將呈現最原始、最傳統的原住民泰雅族祖靈祈福儀式,歡迎市民把握機會,一同來了解泰雅族不一樣的祭祖儀式,來體驗最原汁原味 ... 於 civil.chiayi.gov.tw -

#5.說故事的人 - 山海文化台灣原住民文學數位典藏

他透露,為此,曾有一年多的時間不敢回到任何原住民的部落。 ... 淺井惠倫一則採錄於大豹社,關於泰雅族「祖靈橋」(Hakaw Utuh)的神話傳說故事是這麼說的:. 於 aborigine.moc.gov.tw -

#6.五峰泰雅族祖靈祭表演多采多姿 - Yahoo奇摩

傳統舉行祖靈祭的季節大約是在七、八月小米收割後,由頭目或長老開會商議時間,全社男子都要參加,祖靈祭儀式代表了族人中心信仰,也是維繫全族的精神象徵 ... 於 tw.yahoo.com -

#7.泰雅祖靈祭 - 隱山旅人

祭祖或任何的祭祀的活動,女性是不能參與的,這是泰雅族人的一種傳統習俗。至於原因為何,由於這樣的習俗由來已久,現在部落裡的長者亦沒人能說清楚。從泰雅族的傳統 ... 於 datong-travel.tw -

#8.五峰泰雅祖靈祭演出傳統舞蹈比賽射箭- 生活 - 自由時報

「祖靈」是原住民泰雅族的中心信仰,祖靈祭儀式維繫族人的精神象徵。新竹縣五峰鄉泰雅族祖靈祭,今天在清泉風景區頭目廣場,展演傳統舞蹈、音樂、編織 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.部落通訊總覽 - 祖靈之邦

族人們說,祖靈祭時間和漢人的清明節相近,常被誤認為卑南族人在掃墓,其實並非如此。 ... 新竹縣尖石鄉石磊部落的泰雅族原住民瓦旦,在政治大學民族系攻讀博士,也是 ... 於 www.abohome.org.tw -

#10.多幹(tokang)揹新娘 - 教學模組產生器

A.泰雅族的故事與起源泰雅族社會盛行織布與紋面文化,族人遵守祖先訓示gaga,以祖靈祭為最重要的祭儀活動。近年,因為原住民意識崛起、文化復振運動興起,與原來在民族 ... 於 wolf.yabit.org.tw -

#11.109 年度原住民族歲時祭儀放假日期108.8

7 月1 日至9 月30 日期間,依實際. 舉辦日期擇1 日放假. 泰雅族. 感恩祭. Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal ... 邵族. 祖靈祭Lus'an. 9 月17 日至10 月16 日期間(農曆8. 於 person.nchu.edu.tw -

#12.原住民-泰雅族

傳統舉行祖靈祭的季節是小米收割以後(大約在七月),由頭目或長老開會商議時間,全社男子都要參加,在天未亮時,到達祭場,每人手持竹棒,上面插有黏糕、豬肉,為獻給祖靈之 ... 於 sites.google.com -

#13.祖靈祭泰雅族 - 禮物貼文懶人包

祖靈祭 在泰雅族祭典中有敬畏祖先、感恩祈福、團結族人及分享分擔等崇高意義。 其內容有三大中心 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 臺灣原住民族圖書資訊中心- ... 於 gifttagtw.com -

#14.雪霸國家公園logo

賽夏族的傳統音樂(包含矮靈祭歌),一直是關係著祖先文化傳承的大事,透過每十年一 ... 由於泰雅族祖靈祭歷來缺乏完整的影像記錄,且祭典儀式的過程,各地部落不盡 ... 於 syuejian.spnp.gov.tw -

#15.賽夏族人世代的延續—巴斯達隘(矮靈祭) - 小世界

近年來,賽夏族矮靈祭吸引許多想對原住民文化擁有更多認識的人們,每年 ... 信仰與文化,逼迫族人丟棄祖靈籃,有些族人不願意就把它藏起來,然而時間 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#16.105年度原住民族歲時祭儀《泰雅族祖靈祭(Smyus)》

105年度原住民族歲時祭儀《泰雅族祖靈祭(Smyus)》 ... 桃園市105年度《泰雅族歲時祭》原住民族歲時祭儀 ... 時間:9月3日(六)09:00至16:30 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#17.原住民活動 - 交通部觀光局

鄒族戰祭 · 布農族打耳祭 · 雅美族(達悟族)飛魚祭 · 阿美族豐年祭 · 賽夏族矮靈祭 · 卑南族年祭 · 話題標籤. 於 www.taiwan.net.tw -

#18.105年桃園區《泰雅小米園祖靈祭(Smyus)》

活動緣起:泰雅族宗教信仰主要為「祖靈」(utux),咸信人的一生受到祖靈主宰的泰雅族人,依循祖靈的訓旨,並透過具有血親身分關係的「祭團」(gaga)以「共同生活、共同 ... 於 105.aeweb.com.tw -

#19.【台灣節慶2020】5個你不知道的台灣原住民慶典!豐年祭?矮 ...

除了大家比較熟悉的阿美族、泰雅族,台灣一共擁有16個原住民族群,每個族群的祭典也各自擁有獨特的特色文化。只知道豐年祭、矮靈祭卻不知道什麼時候 ... 於 bravel.yas.com.hk -

#20.110 年度原住民族歲時祭儀放假日期109.6

舉辦日期擇1 日放假. Atayal. 泰雅族. Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal. 感恩祭 ... 邵族. Lus'an 祖靈祭. 9 月7 日至10 月5 日期間(農曆8. 於 hr.ntnu.edu.tw -

#21.小米文化~祖靈祭 - 原住民族教育資訊網

泰雅族 的重要意義,在準備祖靈祭的祭品活動中,進而學習祖先如何製作醃肉的過 ... 藉由參與祖靈祭的儀式讓學生知道祖靈祭Pbuling 對泰雅族人 ... 節次/時間. 教學資源. 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#22.賽夏族矮靈祭動畫

賽夏族矮靈祭動畫. 兩年一次的矮靈祭典,是賽夏族最重要的儀式,賽夏人叫這祭典叫做「巴斯答愛」,時間在農曆的十月,每兩年舉辦一次小祭,每十年舉辦 ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#23.賽夏族族群信仰與祭儀 - 台灣原住民族文化產業發展協會

靈的概念--多神信仰賽夏族人易於接受外來的信仰,例如泰雅族信鬼靈, ... 祖靈祭,在賽夏族的祭儀傳統中,這是最直接對祖先崇拜儀式,也是信仰的核心 ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#24.泰雅族感恩祭 - 訂房優惠報報

傳統舉行 祖靈祭 的季節大約是在七、八月小米收割後,由頭目或長老開會商議 時間 , ... 祖靈祭 在 泰雅族 祭典中有敬畏祖先、感恩祈福、團結族人及分享分擔等崇高意義。 於 twagoda.com -

#25.各族歲時祭儀

族別 歲時祭儀名稱 放假日期 鄒族 小米收穫祭 Homeyaya 111年7月1日至8月31日 鄒族 戰祭 Mayasvi 111年2月1日至4月30日 泰雅族 感恩祭 Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal 111年7月1日至8月31日 於 www.ipcf.org.tw -

#26.賽夏族

朱, titiyon, tibtibon薏米珠, paSbaki'祖靈祭/paSta'ay 巴斯達隘 ... 賽夏族傳統編噐有特殊形式和技法,例如背籃為雙肩帶式的背籃,不像泰雅族或平埔族是額帶式背籃, ... 於 www.wikiwand.com -

#27.原住民族祭儀年表

泰雅族 的宗教信仰主要為「祖靈」,並認為祖靈具有主宰人一生的禍福的力量,祖靈的祝福可使氏族成員生命平安,並保一年的農作得以豐收。傳統舉行祖靈祭的季節大約是在 ... 於 www.tipp.org.tw -

#28.建功高中臺灣母語日介紹泰雅族祖靈祭 - 新竹市校園新聞

題目是:gaga' na pslkotas Tayal ,翻譯為:_祖靈祭文化。 我先用國語講一次大意:所有泰雅族的孩子們不可能臨時忘記祖先的愛心。 喜歡接近老人, ... 於 schnews.hc.edu.tw -

#29.友善列印 - 桃園市政府原住民族行政局

桃園市105年度原住民族歲時祭儀-泰雅族祖靈祭(Smyus). 發布單位: ... 10:00-10:30, 祖靈祭典儀式. 10:30-11:00, 開幕式及長官致詞. 11:00-12:00, 各區展演時間. 於 ipb.tycg.gov.tw -

#30.五峰泰雅族「祖靈祭」活動記錄@ 攝影師的遊戲 - 隨意窩

時間 :98年11月7、8日(星期六、日)二天 地點:新竹縣五峰鄉大隘村茅圃涼山露營區泰雅族舉行祖靈祭的時間,大都在小米粟和黍的收割期後,才獻上一年之中辛勞所得到的 ... 於 blog.xuite.net -

#31.臺灣原住民族圖書資訊中心- 【歲時祭儀介紹】 祖靈祭/泰雅族...

泰雅族 的宗教信仰主要為「祖靈」,並認為祖靈具有主宰人一生的禍福的力量,祖靈的祝福可使氏族成員生命平安,並保一年的農作得以豐收。傳統舉行祖靈祭的季節大約是在七、八 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#32.台灣苗栗| 南庄老街& 矮靈祭向天湖| 拼車一日遊 - KKday

獨特體驗-賽夏族矮靈祭 · 老街文化深入體驗 · 專車接駁免除交通安排問題 ... 於 m.kkday.com -

#33.泰雅族- 祭儀信仰 - 臺灣原住民族文化知識網

祖靈祭 由頭目主持獻祭,呼請祖先來享用族人準備的祭品,並保佑族人耕作狩獵豐收,祭祀結束後供品留在當地,並跨過火堆表示與祖靈分開。年輕人先出發返回部落後,頭目、長老 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#34.播種祭源由,禁忌 - 中文百科全書

目前泰雅族流傳下來較為人所知的祭典為祖靈祭(豐年祭),相對於祖靈祭(豐年祭)的 ... 二人「左行祭」,返回部落向頭目報告情況,再由總頭目告訴族人各家戶播種時間。 於 www.newton.com.tw -

#35.桃園泰雅祖靈祭盛大舉辦5區族人共同參與2018-08-04 IPCF ...

整齊的舞蹈,加上一連串樂舞表演,4號桃園中壢區原住民族集會所,舉辦一年一度的 泰雅族祖靈祭 活動,現場聚集了桃園八德、平鎮、楊梅、大溪還有復興區 ... 於 www.youtube.com -

#36.泰雅族_祖靈祭_搗麻糬示範_1

資料識別:: 19696; 著作者:: 開得數位科技顧問有限公司;行政院原住民族委員會文化園區管理局; 主題與關鍵字:: 泰雅族;祖靈祭: 族群:高砂族群: 族別:泰雅(Atayal) ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#37.百期

泰雅族 傳統舉行祖靈祭的季節是小米收割以後(大約在七. 月),由頭目或長老開會商議時間,全社男子都要參加,在天未亮. 時,到達祭場,每人手持竹棒,上面插有黏糕、豬肉, ... 於 core.ac.uk -

#38.臺灣的祖靈祭 - 台灣網民族情懷兩岸脈動

祖靈祭 在原住民各地區都有,原住民對祖靈的信仰,只是泛靈崇拜的一種表現,而未達到人格化的個別祖先的靈魂觀念。祖靈是泰雅族一切祭儀的主要對象, ... 於 big5.taiwan.cn -

#39.各族祭典禁忌多要尊重- 焦點要聞

桃園復興區泰雅族「祖靈祭」,祭祀過程不能放屁、口出穢語等,祭祀前幾天 ... 為了不打擾矮靈,這段時間不能狩獵、丟石頭,因為怕會傷害到矮靈,也 ... 於 www.chinatimes.com -

#40.泰雅族祖靈祭特色 :: 非營利組織網

非營利組織網,泰雅族祖靈祭由來,泰雅族祖靈祭禁忌,祖靈祭排灣族,布農族祖靈,泰雅族感恩祭由來,泰雅族祭典,阿美族祖靈,祖靈祭是哪一族. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#41.五峰鄉泰雅族祖靈祭傳統祭祀文化傳承 - 亞太新聞網ATA News

縣長邱鏡淳、五峰鄉長靳邦忠、立委孔文吉、議員趙一先以及地方各部落族人,熱情歡迎貴賓共同參加泰雅族的巴達斯舞蹈,展開一系列的祭祖活動。 於 www.atanews.net -

#42.傳統祭典

泰雅 祭典. 1.祖靈祭:. 烏來最重視的祭典就是祖靈祭,祖靈祭大多在七月份,剛好正是小米收割的時間. 在祖靈祭開始前幾天,族裡的頭目或者是長老會聚集社區裡全部的 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#43.泰雅族

祖靈祭 ma hou (一)祭型:全部落為男性群體。早期祭祖祭女性是不能參與的。 (二)地點:早期因為部落遷移頻繁,且無固定的墓地,因而選擇某一小路徑旁行。 於 www.shute.kh.edu.tw -

#44.祭儀文化- 泰雅族 - 原住民數位博物館

一、歲時祭儀:泰雅族人的基本信仰是祖靈崇拜,由於祖靈的庇祐,族人得以豐收、豐獵和族人平安,所以歲時祭儀與狩獵生產、山田農業、經濟生產息息相關,而負責祭禮的單位即 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#45.雲林原住民14族齊聚歲時祭儀敬祖靈 - 蘋果日報

雲林原住民歲時祭儀(豐年祭)在長老及牧師帶領下,向祖靈禱告祈福後, ... 布農族324人和泰雅族306人最多,其他還有魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、 ... 於 tw.appledaily.com -

#46.泰雅族祖靈祭特色 - 露營資訊懶人包

泰雅族祖靈祭 特色在PTT/mobile01評價與討論, 提供泰雅祖靈祭、祖靈祭時間、播種祭泰雅族就來露營資訊懶人包,有最完整泰雅族祖靈祭特色體驗分享訊息. 於 camping.reviewiki.com -

#47.編號:W0076 祖靈祭儀式程序

拍攝時間:20051118. 拍攝內容:祖靈祭. 場域解說:余錦福. 昔日泰雅族的祖先們,每一年的行事中,都必須透過一定的祭儀才可實施運作,泰. 雅族生存在天地中累積了生活 ... 於 openmuseum.tw -

#48.冬憶 泰雅族祖靈祭 - 人間福報

祖靈祭 舉行的時間,由頭目或長老開會商議後;晚上,要先做好蒸糯米飯(Sumul)、糯米年糕(Tnapaq-rhkil),以及糯米酒(Quaw-Tayal)等祭物。族人在天未亮、雞啼三聲時, ... 於 www.merit-times.com -

#49.公告資訊- 【彰化縣政府- 民政處】

歡迎踴躍參加「桃園市107年度原住民族歲時祭儀-泰雅族祖靈祭」活動. 發布單位:. 原住民暨民族事務科 ... (一)時間:107年8月4日(星期六)上午9時至下午4時。 於 civil.chcg.gov.tw -

#50.臺灣觀光導覽-2-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /

祭典與信仰文化 泰雅族一年中的重要儀式為播種祭(Smyatu)和祖靈祭(Maho)。 泰雅族中有兩 ... 由於對於小米收穫的重視,因而發展出一系列繁複而長時間的祭祀儀式。 於 www.3people.com.tw -

#51.泰雅族文化 - 南投縣政府原住民族行政局

祖靈祭 的祭品不能帶回部落,必須在祭祀地吃完。沿途回家時要越過火堆,以示與祖靈分隔。 由於傳統社會組織及宗教信仰的瓦解,泰雅族目前只剩下祖靈祭還如期舉行。 於 boaa.nantou.gov.tw -

#52.祭儀介紹 - 新北市政府原住民族行政局

原住民族歲時祭儀文化-阿美族ilisin ... 泰雅族領領袖進行祈福儀式,將祭品供奉給祖靈,並祈求祖靈保佑族人事事如意、闔家平安喜樂,並預祝活動圓滿順利。 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#53.泰雅族.doc

泰雅族 祖居地有大霸尖山、萬大北溪上游白石山及仁愛鄉發祥村之「賓沙市 ... 傳統泰雅族社會為聚落集居式部落,以狩獵、燒墾山田為生。 ... 3.祖靈祭(maho) ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#54.原住民族的

祭、收穫節、祖靈祭等等是「節日」,就是 ... 些民族歲時祭儀的時間觀念比 ... 週的星期五是泰雅族的. 感恩節、農曆8月1日邵族的祖靈祭(國曆8-9. 關. 於. 歲. 時. 祭. 於 student.hlc.edu.tw -

#55.傳統泰雅族祖靈祭首度公開亮相 - TVBS新聞網

每年的十二月,分佈在全省各地的泰雅族人,都會舉辦祖靈祭典,祈求來年風調雨順,台中縣和平鄉今年就首度公開泰雅族這項傳統的儀式,其中八十歲的老公 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#56.泰雅族祭典 - Igfvt

See full list on skyscanner.com.hk 泰雅祭典1.祖靈祭: 烏來最重視的祭典就是祖靈祭, 祖靈祭大多在七月份, 剛好正是小米收割的時間在祖靈祭開始前幾天, 族裡的頭目 ... 於 igfvt.ch -

#57.2022年(民國111年)原住民族歲時祭儀放假日期 - Workforce ...

Thao 邵族, Lus'an 祖靈祭, 9月7日至10月5日 ; Kavalan 噶瑪蘭族, Qataban 豐年祭, 7月10日至8月31日 ; Truku 太魯閣族, Mgay Bari 感恩祭, 10月1日至10月30 ... 於 twworkforce.com -

#58.祖靈祭時間- 台灣旅遊攻略-20210208

2021年2月8日 — 祖靈祭- 臺灣原住民族資訊資源網泰雅族的宗教信仰主要為「祖靈」,並認為祖靈具有主宰人一生的禍福的力量,祖靈的... 傳統舉行祖靈祭的季節大約是在 ... 於 twtravelwiki.com -

#59.播种祭_搜狗百科

目前泰雅族流传下来较为人所知的祭典为祖灵祭(丰年祭),相对于祖灵祭(丰年祭)的 ... 二人「左行祭」,返回部落向头目报告情况,再由总头目告诉族人各家户播种时间。 於 baike.sogou.com -

#60.泰雅族歲時祭儀 - 全國宗教資訊網

傳統舉行祖靈祭的季節大約在五、六月或七、八月小米收割後,高山地區的小米收穫則是在八、九月之間,由頭目或長老開會商議時間,全社男子不分老少都要參加。祭前各家要進行 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#61.祖靈祭 - 中文百科知識

泰雅族. 祖靈是泰雅族一切祭儀的主要對象,有時甚至把獵首攜歸的敵人的靈魂也包含在內。 於 www.easyatm.com.tw -

#62.110 年度原住民族歲時祭儀放假日期109.6 - 吉安鄉公所

舉辦日期擇1 日放假. Atayal. 泰雅族. Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal. 感恩祭 ... 邵族. Lus'an 祖靈祭. 9 月7 日至10 月5 日期間(農曆8. 月),依實際舉辦日期擇1 日 ... 於 www.ji-an.gov.tw -

#63.阿美族、泰雅族、豐年祭是什麼?認識台灣原住民的傳統節慶

1.阿美族豐年祭 · 2.雅美族(達悟族) 飛魚祭 · 3.布農族打耳祭 · 4.鄒族戰祭 · 5.賽夏族矮靈祭 · 和朋友分享這篇文章,讓他們也更了解台灣原住民吧。 · 使用 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#64.祖靈祭

「祖靈祭」是泰雅族一年的歲時祭儀中最後的一個祭典,也是唯一全部落都參與的祭祀 ... 由頭目或長老議訂時間,當日天未亮時,全社男子均抵祭場,每人手持插有黏糕、 ... 於 www.prfaa.me -

#65.尋回泰雅文化泰安大坪部落舉辦泰雅祖靈祭 - PeoPo 公民新聞

清安部落活潑可愛的孩子們以原住民舞蹈表達熱烈迎賓,紋面是最具有泰雅族傳統文化意義的活動,紋面耆老已逐漸凋零的今日,透過紋面彩繪希望能喚起大家對這 ... 於 www.peopo.org -

#66.賽夏族- 原住民資源中心

(1)出生禮 (2)成年禮 (3)婚禮 (4)喪禮播種祭(Pitaza)(5)祖靈祭(Pas-vake). 宗教信仰. 賽夏族除超自然信仰外,以祖靈祭和矮靈祭最具代表性。 特殊文化. 於 www.tzuhui.edu.tw -

#67.107年度尖石鄉“列祖的腳蹤”文化歲時祭儀活動

每年8月底是泰雅族辦理歲時祭儀的時間,本所於107年8月21日至8月22日起辦理泰雅族之傳統祭典—「祖靈祭」系列活動,並由尖石鄉鄉長雲天寶率隊帶領本鄉族人至【大霸 ... 於 akaigz.bff.tw -

#68.傳統音樂/ 原住民音樂-泰雅族、賽夏族、阿美族、卑南族音樂

因而泰雅族在音樂事件上,更多的是以個別而非整體族群為單位的呈現,例如2018年, ... 以新竹縣五峰鄉的泰雅族祖靈祭為例,傳統祖靈祭是以家族為單位,祭儀時間在天未 ... 於 taiwanmusicyearbook.ncfta.gov.tw -

#69.臺東縣長濱鄉公所-訊息廣場-公告訊息

桃園市政府辦理「桃園市107年度原住民族歲時祭儀-泰雅族祖靈祭」活動,惠請協助公告並廣為宣傳,請查照。 說明:. 一、 依據桃園市政府原住民行政局107年度施政計畫 ... 於 www.changbin.gov.tw -

#70.賽夏族矮靈祭時間 - Betteeam

羅浚濱攝) 五峰鄉每2年1次的賽夏族矮靈祭,20日起在五峰鄉矮靈祭場一連舉行3天,部落長老將依循傳統古禮祭祖請神,從迎靈、祭祖揭開序幕,接續展開娛靈、送靈一系列 ... 於 www.wearnuev.me -

#71.泰雅族Atayal

泰雅族人以祖靈信仰為中心,虔誠的信仰和莊嚴的態度,將促成祖靈的祝福,傳統的祖靈祭在小米收割後,祭品不能帶回部落。泰雅族以狩獵及山田燒墾為生,民族性剽悍勇猛, ... 於 chch.idv.tw -

#72.新竹縣賽夏族Pasta'ay (矮靈祭) - 臺灣宗教文化地圖

到了戰後,原住民的傳統文化與信仰被國民政府視為陋習,賽夏族矮靈祭亦被視為迷信的一環,這讓賽夏人在臺灣社會中,無論是人口上或文化上都成為「弱勢地位」的族群。直到 ... 於 www.taiwangods.com -

#73.部落題庫 - 九族文化村

Q: 泰雅族人採用太陰曆法作為年中的形式準則,以什麼幫助計算時間? A: 苧麻結繩法 ... Q: 矮靈祭分大小祭,小祭每兩年舉行一次,大祭則隔多久舉行一次? A: 十年 ... 於 www.nine.com.tw -

#74.台灣原住民族阿美族篇 - 國立空中大學

歲時祭儀. •豐年祭. 阿美族. •感恩祭. 泰雅族. •打耳祭. 布農族 ... 感恩祭. 太魯閣族. •祖靈祭. 賽德克族. •貝神祭. 拉阿魯阿族. •米貢祭. 卡那卡那富族 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#75.泰雅族

考古學家認為在距今五千年前,泰雅族就開始在台灣活動,在濁水溪上游曾發現他們的 ... 祖靈祭:舉行祖靈祭的季節是小米收割以後(八~十月),由頭目或長老開會商議時間, ... 於 paas.cmoremap.com.tw -

#76.原住民歲時祭儀傳承血脈的泉源與動力 - 關於民報

凌晨下海之後經過一段時間,海祭的漁獲會成為族人的午餐。這不僅是個感恩祭儀,也是 ... 泰雅族祖靈祭Smyus 是部落集體祭拜祖靈的儀式,意義莊嚴。 於 www.peoplemedia.tw -

#77.Lokah su!你知道這句話是甚麼意思嗎?|天地人介紹8大原 ...

這句話其實是泰雅族族語"你好"的意思。 ... 賽夏族:矮靈祭-在賽夏族的文化中,「紋身」是獵頭勇士的專利阿美族:豐年祭-阿美族的小米豐年祭最忌 ... 於 blog.tiandiren.tw -

#78.建築與景觀學系碩士學位論文 - 南華大學機構典藏系統

測繪手稿,依泰雅族、SaySiyat(賽夏族)、布農族、鄒族、排灣族、阿美族、 ... 部落間傳統祭儀paSbaki' (祖靈祭)及傳統生命禮俗祭儀都維持傳統舉行,. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#79.泰雅族之歲時祭儀- 本鄉原住民 - 仁愛鄉公所

祖靈祭 (maho,泰安鄉後山用語)由於傳統社會組織及宗教信仰的瓦解,泰雅族目前 ... 傳統舉行祖靈祭的季節是小米收割以後(大約在七月),由頭目或長老開會商議時間,全社 ... 於 www.renai.gov.tw -

#80.台灣原住民祭典中的神聖現象

試以現象學的方法,一窺賽夏族矮靈祭的神秘面紗,為台灣原住民傳統. 祭典的研究,尋找新的可能。 ... 時間、地點、人物或其它自然事物,此即宗教學所謂的『禁忌』」。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#81.賽夏族- 翰林雲端學院

原住民族群中,擁有紋面文化的有賽夏族與泰雅族。 ... 賽夏族人重大祭典有矮靈祭,相傳矮人曾教導賽夏人各種農耕技術,但同時也對族中女性諸多調戲,受辱的賽夏族人 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#82.祖靈祭泰雅族– 泰雅族故事 - Ginafiro

祖靈祭泰雅族 – 泰雅族故事. (). 認識泰雅族. PPT 檔案網頁檢視. 深入認識泰雅族. 原住民-泰雅族. 泰雅族祭儀信仰(一)祭祀團體(gutux gaga) 祭祀團體賽考列克語稱 ... 於 www.muwhenn.me -

#83.泰雅族

泰雅族 社會盛行織布與紋面文化,族人遵守祖先訓示gaga,以祖靈祭為最重要的祭儀活動。近年,因為原住民意識崛起、文化復振運動興起,與原來在民族分類上劃歸泰雅族的太 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#84.祖靈祭 - 原住民資源教室

「祖靈祭」泰雅語稱為Ps l kautas。泰雅族舉行祖靈祭的時間,大都在(Babaw-klhan rakis rw basaw)粟和黍的收割期後(大約在八、九月之間),才獻上一年之中辛勞所得到 ... 於 gardenschoolweb.wordpress.com -

#85.最新消息/ 公告訊息/ 桃園市108年度原住民族文化季

阿美族祖靈祭時間:6/22(六) 地點:桃園市原住民族文化會館草地(大溪區員林 ... 新屋區豐年祭時間:7/7(日) ... 泰雅族歲時祭儀時間:8/3(六) 於 www.tyipdf.com.tw -

#86.探討原住民的文化 1

高山族大致上又可分為下列幾族,「高山族」分為:泰雅族、賽夏. 族、布農族、排灣族、魯 ... (1)祖靈祭:每年七月小米收割後,是太魯閣族祖靈祭的重要季節。屆時由頭目. 於 www.shs.edu.tw -

#87.花蓮縣花蓮市公所-原住民族網-公告訊息-最新訊息

轉知桃園市政府原住民族行政局辦理「桃園市107年度原住民族歲時祭儀-泰雅族祖靈祭」活動。 旨揭活動時間及地點如下:. (一). 時間:107年8月4日(星期六)上午9時至 ... 於 www.hualien.gov.tw -

#88.傳唱巴斯達隘( Pas-taai )—賽夏族

賽夏族矮靈祭換穿繡有花紋的祭典衣,顏色以白、紅、黑三色為主 ... 巴斯達隘(Pas-taai)祭典舉辦的時間在農曆十月,每兩年舉辦一次小祭,每十年舉辦 ... 於 maskingdom.pixnet.net -

#89.泰雅族- 祭典傳說 - 苗栗縣政府原住民族事務中心

祖靈祭 :泰雅族的祖靈祭,是泰雅族一年一度的盛會,從祭儀的過程中,可以看出族人 ... 傳統舉行祖靈祭的季節是在小米收割以後,由族裡頭目或者長老開會商議舉行時間, ... 於 cipa.miaoli.gov.tw -

#90.左岸電子報 - 東華大學

泰雅族 目前只剩下祖靈祭於每年八月至十月如期舉行,苗栗縣、新竹縣、桃園縣等地皆曾有慶祝活動。傳統上,舉行祖靈祭的季節是小米收割以後,由首領或長老商議時間,全社 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#91.台灣原住民祭典中的神聖現象 以賽夏族矮靈祭為例

五峰鄉主要為泰雅族居住地,北賽夏人口數約一千六百人(1994年),佔賽夏總人口的1/3 ... 祖靈祭雖是以地域性祭團為單位,但僅限於時間上的統一,儀式的進行則是分姓氏祭 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#92.台灣原住民族『民間敘事及祭典儀式』書目資料庫檢索系統

調查族群. 泰雅族、阿美族、魯凱族、巴則海族. 調查時間. 日治時期. 著作者. 伊能嘉矩. 台灣土著社會生育習俗. 摘要. 記泰雅族婦女懷孕、生產時的禁忌。 於 db.nmtl.gov.tw -

#93.連至尖石鄉公所首頁

每年8月底是泰雅族辦理歲時祭儀的時間,本所於107年8月21日至8月22日起辦理泰雅族之傳統祭典—「祖靈祭」系列活動,並由尖石鄉鄉長雲天寶率隊帶領本鄉 ... 於 www.hccst.gov.tw -

#94.泰雅族

泰雅族 舉行祖靈祭的時間,大都在粟和黍的收割期後(約在八、九月),獻上一年中辛勞所得到的五穀雜糧。 故又稱「獻穀祭」。 獻的祭物方面,不像其他族的祖靈祭要擺上 ... 於 www.dyes.tn.edu.tw -

#95.祖靈祭(排灣族) - 维基百科,自由的百科全书

排灣族祖靈祭(排灣語:Maljeveq),現今又被稱為五年祭、人神盟約祭,是台灣原住民排灣族的古老祭典,亦為南島語族中最隆重的祭典之一。上古時代原本以三年為週期 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#96.緒論

老、族人們共同推動Maho 祭典,推動一段時間,再把麻必浩的經驗推展到北勢. 群其它部落。 ... 泰雅族祖靈祭的稱法上有大嵙崁的「smyus」3、石加鹿的「pinskautas」4、. 於 ah.nccu.edu.tw