泰雅族特徵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳銘磻寫的 尖石風物詩:塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀 和國史館,劉懷仁的 臺中東勢地區客家伙房空間構成之研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站從種苦花魚和播小米種看原住民傳統生態智慧也說明:... 泰雅族祖先便決定帶領一些人在此停留居住。 苦花魚的椎星(雄魚打鬥用的特徵);2003. 苦花魚是泰雅族視為最珍貴與好吃的魚,一位在福山村出生成長長者 ...

這兩本書分別來自布克文化 和秀威資訊所出版 。

國立中正大學 教學專業發展數位學習碩士在職專班 蔡清田所指導 凌雅婷的 國小二年級藝術教學之行動研究 (2021),提出泰雅族特徵關鍵因素是什麼,來自於十二年國民基本教育課程綱要、核心素養、行動研究、生活課程、藝術教學。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 林芳穗、曾啟雄所指導 邢加滿的 《申報》版面設計演變之研究 (2021),提出因為有 版面設計、申報、字體造形、報紙編輯的重點而找出了 泰雅族特徵的解答。

最後網站泰雅族簡介則補充:泰雅族 是台灣的十族之一, 人口眾大約有八萬多人, 分布在中北部的山區. 生活方式以打獵為主,燒墾遊耕為輔, 過著自給自足的日子, 不過由於時代的變遷, 也有許多原住民改 ...

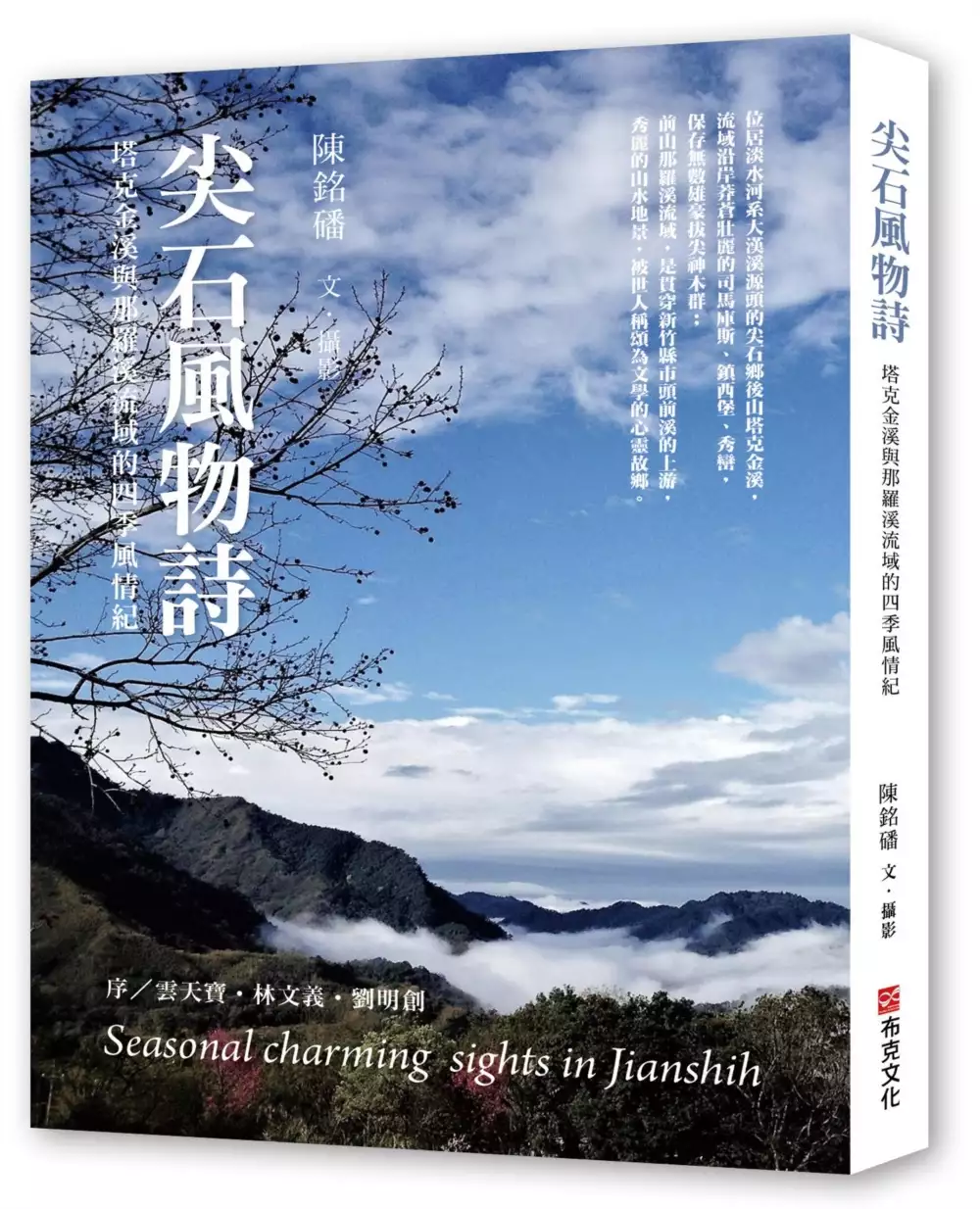

尖石風物詩:塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀

為了解決泰雅族特徵 的問題,作者陳銘磻 這樣論述:

尖石風物詩 塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀 Seasonal Features in Jianshih 位居淡水河系大漢溪源頭的尖石鄉後山塔克金溪, 流域沿岸莽蒼壯麗的司馬庫斯、鎮西堡、秀巒, 保存無數雄豪拔尖神木群; 前山那羅溪流域,是貫穿新竹縣市頭前溪的上游, 秀麗的山水地景,被世人稱頌為文學的心靈故鄉。 風物詩非詩,是指季節特有的景物,感官、情調、季語、習俗, 能讓人很快意識到季節性特徵的事物, 如:春櫻、夏螢、秋楓、冬寒、花火、納涼、風鈴、祭典, 是訴諸現代人對季語的深刻印記。 本書依風物詩內涵、俳句美學,以溪河流域紀錄尖石鄉使人印象良深的 四季風光、節令活動、山水地景、文

學紀行。

泰雅族特徵進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #臺灣南島民族廳

聽完了臺灣史前史,再來就是要進入了南島民族廳,邀請到展示教育組 #蔡念儒研究助理,來帶著聽眾朋友一起逛臺灣南島文化與臺灣的16個族群。

展覽說明:

臺灣南島民族的文化內涵相當豐富,且各族群的文化有異有同。本項展示採取一個族群一個主題的方式,介紹各種具有代表性的文化面向,包含族群關係、族群文化的多元性、建築文化、兩性與親屬、海洋文化、會所制度、生計方式、祭儀、精靈觀念、分合與連結等。展廳中除了呈現原九族文化,亦介紹近年歷經民族識別過程的七族,以完整呈現當代臺灣原住民族的重要發展歷程,及其族群文化,並且延伸介紹世界南島語族跨越海洋的文化連結。觀眾參觀所有的展示廳之後,對於南島民族文化的豐富內涵可以獲得一個初步的印象,並且做為更進一步探討的基礎。

社會人群關係:

本展示室為南島民族廳的第一廳,介紹了世界南島語族的範圍以及可能擴張的途徑,試以說明臺灣原住民族與世界南島的關係。透過多媒體的互動,一覽臺灣原住民族的基本概況,同時在展廳內迴廊上,還有多媒體觸控語言學習機,以真人發聲,學習臺灣原住民族的基本問候語。本展示室另呈現族群之間的人群關係,諸如透過契約的展示介紹平埔族與外來族群的互動關係。泰雅族與周邊族群的多元文化融合,在文面與織布文化上,又擁有在地的文化獨特性。排灣族的聚落與建築是以大型繪圖介紹部落的選址與空間佈局,而建築生活空間,則是以石板屋立體模型呈現。此外,在族群人群關係中,還介紹了阿美族重要的兩性分工的互動模式。

工藝、生計與社會:

本展示室的主題為雅美族(達悟族)海洋文化的工藝技術、卑南族會所制度的社會組織、魯凱族現代的生計方式等。縮為「工藝、生計與社會」作為展示室的標題。本展示室最醒目吸引人的,即是放置展廳中間的三艘雅美族拼板舟,並採用多媒體播放方式介紹整體架構的組成。展示中有十二人座的大型刻紋的拼板舟,也有小型無紋飾的拼板舟,它各具什麼特性,邀請您來參觀討論。在卑南族會所制度的介紹是運用多媒體播放,同時也放置了少年會所的模型,並且透過大型繪圖介紹了會所內學習的內容。此外,為了讓大眾瞭解臺灣原住民的現代生活情況,特別將魯凱族散布在各行各業的工作照片,製作成大型百工圖呈現在展示室的挑高牆面上。

祭儀與精靈觀念:

臺灣原住民族的原始信仰相當地特殊,本廳採用大型繪圖、文物與看板介紹賽夏族、鄒族、布農族的祭儀與精靈觀念。 並以多媒體播放賽夏族、鄒族的祭典紀錄片。賽夏族的矮人祭是南島民族之中相當特殊的祭典,祭祀中述說著族人與矮人之間的關係。這也是族人展現傳統祭儀、服飾與

社會型態的重要祭典:

戰祭與小米祭是鄒族的重要祭典,呈現部落與家屋的結構關係。近年來鄒族積極走出部落,進行以傳統儀式為基礎的文化展演,1997年演出舞台劇《Tsou伊底帕斯》。 布農族的巫術具有除病消災或使人身陷災厄的效果。巫術多由巫師進行,成巫儀式、法器以及每年增強法力的祭典是巫師力量的來源。但巫術絕非巫師的專利,而是所有的人都想要嘗試學會的一種能力。

分合與連結:

近年臺灣原住民族的民族意識逐漸提升,2000年後政府識別出七個民族。本主題除了用圖文介紹臺灣原住民族的歷史概況,以及識別出的七族傳統文化,同時也呈現七族強化的文化特質。如噶瑪蘭族的香蕉絲文創產業;撒奇萊雅族的重現火神祭;太魯閣族語言文字化的族語詞典;賽德克族文化展演的多媒體運用產物;邵族的觀光在地發展的神話商品;拉阿魯哇族的貝神祭;卡那卡那富族的米貢祭。此外,臺灣原住民族的發展,已跨越到世界南島語族的視野。在最後,以大量的活動照片(包括南島語族文化特徵,以及在臺灣與海外舉辦的各項交流活動「南島文化節」、「世界原住民廣電聯展」、「南島語族至臺灣原住民族部落探尋」、「臺灣原住民族海外南島文化交流」等),呈現臺灣原住民族與世界南島語族的重要關係。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

國小二年級藝術教學之行動研究

為了解決泰雅族特徵 的問題,作者凌雅婷 這樣論述:

本研究採用行動研究法,探討國小二年級之藝術教學。研究者以光明國小二年甲班的25位學生為參與合作夥伴,於109年9月到12月,實施藝術課程教學。研究者根據情境分析、課程分析及《十二年國民基本教育課程綱要-生活課程》核心素養之「學習目標」,設計規劃出四個適合學生的課程方案,且在實施的過程中蒐集學生和協同教師的訪談紀錄、學生回饋單、學生作品、研究者日誌等,進行資料分析,並在課後評鑑課程方案的實施成效,以達成研究目的。本研究的研究目的如下:一、情境分析二年級生活課程藝術教學之行動方案與省思。二、規劃二年級生活課程藝術教學之行動方案與省思。三、實施二年級生活課程藝術教學之行動方案與省思。四、評鑑二年級

生活課程藝術教學之行動方案與省思。本研究的結論如下:一、透過情境分析發現,學生在藝術課程中無法完整的呈現作品,以及在製作過程中因遭遇困難而影響作品的呈現,故針對此情境設計規劃課程。二、於規劃二年級藝術課程行動方案時,以《十二年國民基本教育課程綱要-生活課程》核心素養為出發點,並將核心素養轉化為「學習目標」與相對的「學習表內容與「學習表現」,且結合兒童認知發展及兒童繪畫發展理論,設計規劃出一套藝術教育課程。三、從實施二年級藝術課程行動方案中發現,教學時必須將「生活-E-A3」及「生活-E-B3」核心素養轉化為「學習目標」生活-E2-B3-1、生活-E2-A3-1、生活-E2-A3-2及生活-E2

-B3-2,並以此規劃出「核心素養課程實施教學設計OSCP模式」,且在教學的過程中不斷的修正,藉由情境化、脈絡化的學習,提升學生的能力。四、從評鑑二年級藝術課程行動方案中發現,透過多元的媒材、教學方式及教師與同儕的激勵,可提升學生在創作上的成效,並在依照每一主題的「學習目標」生活-E2-B3-1、生活-E2-A3-1、生活-E2-A3-2、生活-E2-B3-2及「學習表現」,訂出不同的評分向度對學生的作品進行評鑑後,可得知學生已達成學習目標。

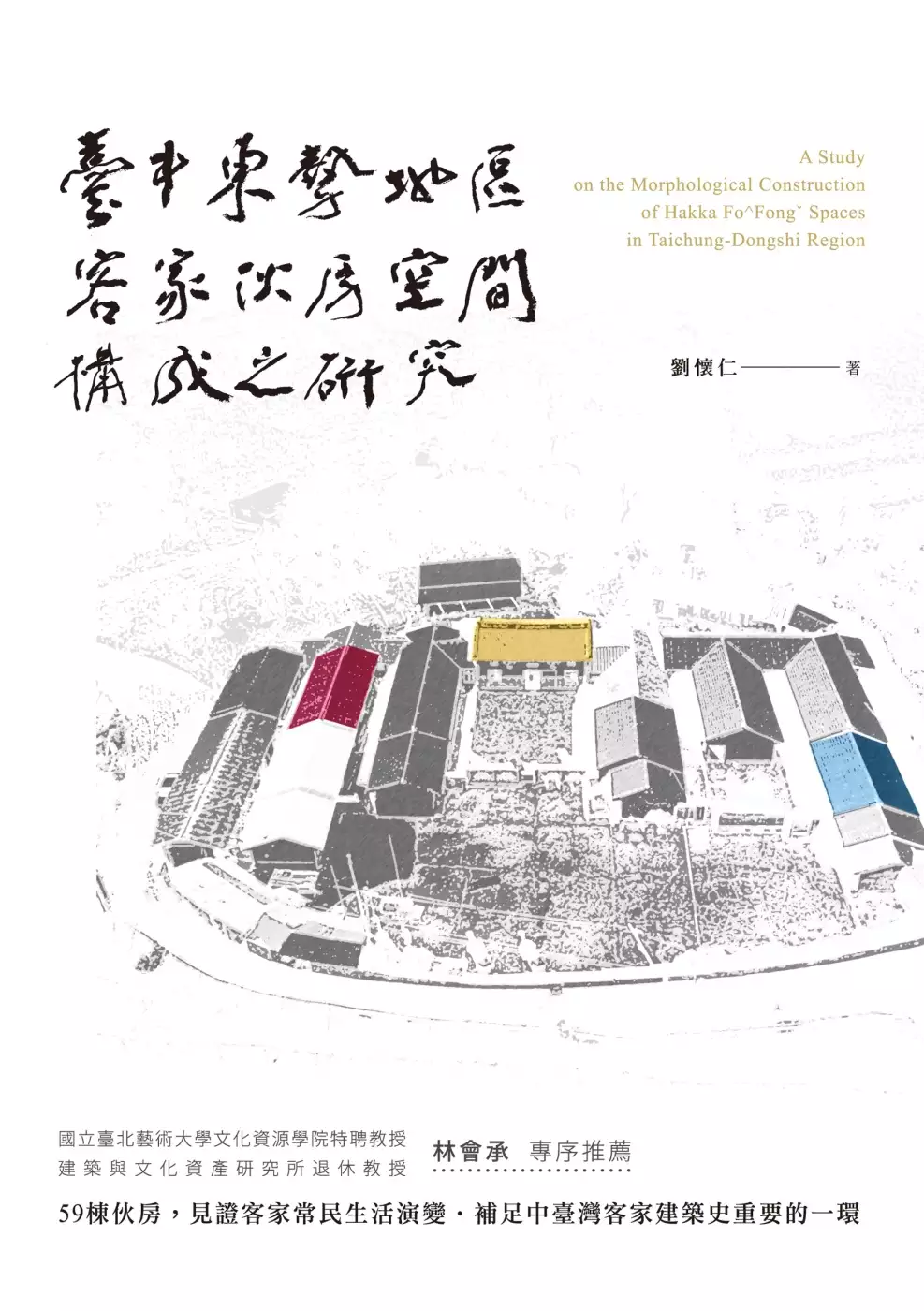

臺中東勢地區客家伙房空間構成之研究

為了解決泰雅族特徵 的問題,作者國史館,劉懷仁 這樣論述:

伙房(fo^ fongˇ),指的是一群有血緣、宗親關係的客家人,共同居住生活在一個聚落內的各合院空間,它反映了常民的生活,是看得到的文化真相。其中,臺中東勢客家伙房又獨具「牆頭屋」、「只有圍,沒有樓」、「內埕上兩道矮牆頭」等特徵,它們代表什麼意義? 臺中東勢地區的客家族群歷經械鬥、衝突及遷移後,在大甲溪東岸流域陸地內及支流附近,先後形成大小不一的街坊區。本書透過文獻史料研究、實地訪談、建築平面測繪、大規模田野調查攝影等方法,探討東勢地區的伙房,由其坐落與擇址、組成及戶外空間、構成單元、類型、室內空間、空間組織、構造與材料等面向,呈現出東勢地區客家族群住居文化的特色

及其文化脈絡;從59棟伙房,見證客家常民生活演變,補足中臺灣客家建築史重要的一環!

《申報》版面設計演變之研究

為了解決泰雅族特徵 的問題,作者邢加滿 這樣論述:

上海近代報刊面臨時代更替、社會變遷、印刷技術革新、西方文化衝擊等影響,呈現出報紙中西交融、獨特的版面設計現象,有其獨特的重要性。因此本研究以近代報刊中保存較完整的《申報》作為主要研究對象,採用田野調查法、KJ法、內容分析法等對其報紙版面,加以分類整理、統計與比較分析,以探究晚清與民國時期的《申報》與其他報刊版面設計形式與特色,嘗試捕捉其演變趨勢。研究結果顯示:(1)上海近代《申報》與其他報刊都深受西方與本土互相撞擊,傳播科技與社會變遷的影響,報刊呈現書本式、小型版式、近代報紙式及現代報紙式等多種版式的版面演變。(2)上海近代《申報》與其他報刊版面設計元素,包括版面、報頭、版框、欄數、排列方式

、字體、醒題點、插圖等,隨著時間的推移及西方先進之編輯觀念與技術的引進,呈現中西交融的革新趨勢。(3)晚清時期《申報》頭版版面以滿版形式排版,採用豎欄長行、一行到底的編排方式,版面廣告以文字廣告為主,整體版面單純較缺少美感。民國時期《申報》頭版版面內容橫欄直排,由上而下的編排方式,版面欄目出現多欄現象,將文字廣告演變到圖形創意廣告為主,強調編排形式美,其版面開始注重裝飾與美感。後續研究上,將會《申報》與其他同時期之報刊版面設計圖像進行串聯,比對梳理,以理解近代編輯設計上,中國式版面設計的演變歷史與文化現象,可為設計教學與實務作參考,也為今後建構中國傳統特色報紙編輯設計史,提供確實依據。

泰雅族特徵的網路口碑排行榜

-

#1.泰雅族

三、文化特質 ... (一)黥面的藝術:除了美觀、避邪以外,代表了女子的善織、男子的勇武,也是死後認祖歸宗的標誌。 (二)精緻的織布藝術:以苧麻為原料、植物染料為主的泰雅族 ... 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#2.泰雅族的創世神話與信仰傳統

雖然這樣說未免是有一點後見之明,但他們的神話故事裡面滲出的點點種族特徵也的確一定程度的應驗在往後的歷史上。 201506070710.jpg. 尖石母。攝於尖石 ... 於 projectwattan.wixsite.com -

#3.從種苦花魚和播小米種看原住民傳統生態智慧

... 泰雅族祖先便決定帶領一些人在此停留居住。 苦花魚的椎星(雄魚打鬥用的特徵);2003. 苦花魚是泰雅族視為最珍貴與好吃的魚,一位在福山村出生成長長者 ... 於 e-info.org.tw -

#4.泰雅族簡介

泰雅族 是台灣的十族之一, 人口眾大約有八萬多人, 分布在中北部的山區. 生活方式以打獵為主,燒墾遊耕為輔, 過著自給自足的日子, 不過由於時代的變遷, 也有許多原住民改 ... 於 tmrc.tiec.tp.edu.tw -

#5.泛泰雅族文化展源社帶你一次看透透

【記者楊蕙綾淡水校園報導】「紋面」是哪一族的特徵呢?賽德克族、太魯閣族和泰雅族有什麼關係呢?以上的問題,就讓泛泰雅族文化展來告訴你! 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#6.民族地形學與社區防災: 以泰雅族squliq語群土地知識為例之 ...

泰雅族 是在臺灣山區分布最廣的原住民族,又包含squliq (賽考列克) tsole (澤敖 ... 特徵,說明土地利用. 的規範;(4)最後,還有指涉該地生長之植物的地名,這類地名 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#7.泰雅族衣服

... 特徵, 在上面的介紹我們可以知道,泰雅族對於織布文化的重視也讓其在服飾上有令人為之驚豔的表現,接著就讓我們起欣賞傳統泰雅服飾的美麗之處吧! ⭐泰雅族服飾意義. 於 rrarlible.online -

#8.Sbayan泰雅民族起源地

(二)泰雅族的神話、傳話、泰雅族各個不同社群耆老的口述歷史、歌謠 ... 特徵. 人文特色:瑞岩部落是泰雅族群歷代祖先口傳下來的發源及分散所在地 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#9.【虹夕諾雅谷關】泰雅文化巡禮「獵徑尋訪健行活動」 | 新聞中心

... 泰雅族人上山打獵時,祈求外出平安神聖的存在。 特徵二:體驗泰雅族狩獵小徑的逸韻 狩獵是泰雅族人生活中重要的傳統文化之一,本次活動將會帶領旅客體驗 ... 於 www.hoshinoresorts.com -

#10.太魯閣族人

過去人類學家把泰雅族分為泰雅亞族和賽德克亞族,其中賽德克亞族又分為太魯閣群( Truku )、道澤群( Teuda )、和德奇塔雅群( Tkdaya )三個群。 賽德克亞族的原來 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#11.《台灣文化事典》原住民類條目商議(下)

邵族、阿美族、泰雅族、排灣族、達悟族、鄒族、. 魯凱族、賽夏族,凡十一族。以下 ... 社會特徵、戰後族人生活形態、信仰祭儀、豐. 年祭。(陳憲明。《事典》頁503-504 ... 於 www.gaya.org.tw -

#12.彰化原住民族文化節泰雅族祭典登場 - 新唐人亞太電視台

傳統 泰雅族 社會以狩獵為生,一年一次豐年祭,包括傳統體能競技與舞蹈、烤山豬等,是原住民傳統文化藝術的活動 特徵 。 田中高中校長潘福來:「我們都用 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#13.泰雅族- 原住民資源中心

泰雅族. 族名「Atayal」,原意為「真人」或「勇敢的人」。分佈在台灣北部中央山脈兩側,以及花蓮、宜蘭等山區。又分為泰雅亞族(Tayal)和賽德克亞族(Sedek)。 於 www.tzuhui.edu.tw -

#14.泰雅族 - 雪霸國家公園

根據學者的考證,在雪霸園區周圍的泰雅族人從未定居於雪山山脈的高山,他們只散居於海拔2000公尺以下、氣候涼爽、適於耕種與狩獵的山麓階與河階地,其中以海拔1000至1500公 ... 於 www.spnp.gov.tw -

#15.《轉化、交織與再創造:泰雅族、太魯閣族、賽德克族社會文化 ...

後殖民時代有尋找「非西方」或「替代現代性」(alternative modernity)等要素的必要,強調「我們的現代性」裡的文化特徵的同時,挑戰現代性具有的 ... 於 eyesonplace.net -

#16.30. 「紋面文化」是下列哪一個族群的特徵? (A)排灣族(B)泰雅 ...

黥面的由來 台灣原住民族群中,為何只有泰雅族人有如此彰顯的紋面文化?泰雅族紋面習俗又從何而來?在人類學的研究裡,至今還是個謎,但是在泰雅族的神話傳說中,對紋 ... 於 yamol.tw -

#17.泰雅族: 臺灣原住民族文化知識網-社會制度

泰雅族 (Atayal)是台湾北部最大的原住民族群, 警察和客家人听见枪声后,马上装填大炮攻击泰雅请亲友,而且临近部落的人也会来参与同食。宴请. 结束后,各家. 於 oqenolajoh.sophieanna.ch -

#18.紋面傳統

但泛泰雅族人的文面就這樣流傳下來了。 二、避邪泛泰雅族部落,如果有成年人未文面,部落必將有人重大疾病或死亡。因爲到了年長 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#19.【詩寫台灣】不知天涯何處是血統原鄉的白髮女郎

媒體報導,屏東魯凱族、排灣族、阿里山鄒族和桃園龍潭武漢部落的泰雅族,都有荷蘭血統。 荷蘭血統的最大外表特徵,是紅髮、捲髮、白皮膚、高鼻子。 於 tw.stock.yahoo.com -

#20.族群探索-太魯閣族 - 花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏

太魯閣族的文化習俗與泰雅族略有相似,同樣是居住高山、狩獵水耕,視彩虹為神靈橋的民族,太魯閣族以勇猛強悍著稱,男性善長狩獵,女性善於織布,太魯閣族服上經常出現 ... 於 abda.hl.gov.tw -

#21.概論 - 自然與人文數位博物館

排灣族. - 族群分布與人口. - 社會文化特徵. - 生計經濟. - 信仰與祭儀. - 物及其社會意義. 雅美族. 魯凱族. 一. 臺灣文化的多樣性. 泰雅族珠衣 ↗泰雅族珠衣, 排灣族項鍊 ... 於 digimuse.nmns.edu.tw -

#22.台灣的原住民 - 大唐客棧

台灣的原住民長期過著與世隔絕的生活,直到16世紀西班牙發現台灣,台灣原住民才開始接觸所謂的文明生活,目前,經政府認定的原住民族有:阿美族、泰雅 ... 特徵和漢人是有點不 ... 於 chinesetavern.alapower.com.tw -

#23.深入認識泰雅族

文化特質 · (一)黥面的藝術:除了美觀、避邪以外,代表了女子的善織、男子的勇武,也是死後認祖歸宗的標誌。 · (二)精緻的織布藝術:以苧麻為原料、植物染料為主的泰雅族織布 ... 於 163.20.170.200 -

#24.台灣「體質人類學」研究的回顧與成果

❖ 所以,台灣的先住民中,除了有特種體質特徵的. 阿美族與雅美族外,都與Kenyah(婆羅州北部)比. 較接近。比與菲律賓的Tagalog族有更深厚的關. 係。 ❖ 平埔族是在泰雅族、 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#25.泰雅族慣習中關於交換與分享的概念

原住民族泰雅族其文化特徵中的gaga,和上述各研究一樣,存有交換互惠. 的文化模式。gaga在泰雅族族語中具有多重面相的定義,原始的定義是祖. 先的話語、生活慣習,也是血親與 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#26.關於泰雅族的圖騰

紋特徵。泰雅族常出現在織布上的圖紋有:. 山、水、眼( 菱形)、交錯織紋及領袖圖紋。 泰雅族是典型的山系民族,過去泰雅祖先. 們終其一生都生活在山上,所有生活的需. 求 ... 於 125.227.255.111 -

#27.泰雅族- 維基百科,自由的百科全書

泰雅族 的舞蹈有三種:第一種膝蓋與腰不彎曲,直立著將腳慢慢地向左或向右移動;第二種腳與膝蓋微彎,一面將身體向前微彎,一面緩慢地移動腳;第三種一面彎曲膝蓋與腰,一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.泰雅族

泰雅族 居住於本省中、北部山區,包括埔里至花蓮連線以北的地區,人口約九萬多人。族名ATAYAL,原意為真「人、勇敢的人」。共分為兩個亞族,一是泰雅亞族(Tayal),一 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#29.萬名台妹票選「最想擁有臉蛋」!林志玲Hebe蔡依林都輸給 ...

23歲舒華是韓國女團(G)I-DLE中的台灣成員。 舒華是台灣原 ... 於 www.singtao.ca -

#30.泰雅族--尖石鄉泰雅勇士巨像 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

泰雅族 自己說,「黥面」是「生命」的表徵,一種具體生活的極度高貴的生命特徵。泰雅族男子的年齡到壯年時,會在額上刺青,表示「我是勇士」;這種象徵在部落裡各有 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#31.太魯閣族- 台灣原住民

日治時期日本文化人類學者依據語言、風俗、文化特徵,而將其歸類於泰雅族的賽德克亞族之一群(另兩群為Tuda、Tkdaya)。經過了時代的變遷,在當代族群成員自我主觀的 ... 於 sites.google.com -

#32.泰雅族織品紋樣的造形與色彩之研究以北勢群傳統服飾為例

李亦園提出的「文化模式」,說明原始. 人類發展過程的思維,具有普遍性的共同特徵。達西烏拉灣.畢馬(2001,頁233)提及泰雅族超自然. 事物的宗教信仰中心觀念為死靈utux ... 於 www.jodesign.org.tw -

#33.在南澳的獵人與織女- 原視界Indigenous Sight

... 特徵取名。」 在泰雅族人遷至南澳前,早有一群「猴猴族」在此定居,泰雅族人稱呼他們為「Qolin」,意思是「矮矮小小的人」。Wilang分享,耆老們原以為 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#34.充滿魅力的泰雅族部落!一起挖掘來自遠古時代的泰雅族文化

泰雅族 的基本信仰為祖靈崇拜,在祖靈的保佑下,族人們才可以有享有豐收的農穫,因此泰雅族祭典皆與祈求農作物、族人狩獵平安等息息相關,在所有祭典中,則 ... 於 explorethesun.tw -

#35.泰雅族

泰雅族 以小米、黍、稻米、地瓜等農作物為主食,搭配胡瓜、南瓜、野菜、豆類等果菜類,肉類、魚蝦是慶典時才會出現的菜餚。具有民族風味的食物,除了小米酒、糯米酒、醃肉外 ... 於 www.cip.gov.tw -

#36.臺中市和平區大安溪泰雅族北勢群誌編撰委辦計畫

面積廣達1006.1237平. 方公里,在全國所有原住民鄉鎮區中,僅次於花蓮秀林鄉、南投縣信義鄉。 高山、河流是和平區的地理. 特徵,境內的高大雪山山脈與中. 央山脈分佈,2000 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#37.泰雅族介紹| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

泰雅族 為台灣原住民中具有紋面文化、織布文化以及祖靈祭拜等文化特徵的族群,也是較早移入台灣的原住民族群(約在五千年)。 認識泰雅族. 【三】泰雅族 ... 於 jibaoviewer.com -

#38.泰雅族天籟童聲驚豔世界!嘉興國小獲韓「世界合唱大賽」雙金

泰雅族 天籟童聲驚豔世界!嘉興國小獲韓「世界合唱大賽」雙金 · 女模仿男生講話3大 特徵 常含滷蛋:白癡喔、X爛了 · 2000件文物失竊、損壞大英博物館長宣布辭職. 於 boba.ettoday.net -

#39.從泰雅族的Waya 制度探討婦女地位(一)

賽德克族又分為東賽德克2與西賽的克族。總人口數約九萬餘人僅次於阿美族。 為台灣原住民族的第二大族。泰雅族兩個語系在文化結構,體質和體形的特徵尚. 屬同同源,但是 ... 於 resource.iyp.tw -

#40.山、雲與蕃人 - Google 圖書結果

... 族之間流傳著一則古老的傳說:這個地區最早來的先住民是叫作Saduso(沙魯索)的小 ... 特徵就知道,他們帶有Negritos色彩。[14]綜合種種既知的事實,我們瞭解現居此地的布農 ... 於 books.google.com.tw -

#41.台灣原住民族系列報告

太魯閣族─Tairoko太魯閣(或稱為Truku德魯. 固),日治時期日本文化人類學者依據語言、風. 俗、文化特徵,而將其歸納於泰雅族的賽德克. 亞族之一群(另兩群為Toda都達、 ... 於 tda.228.net.tw -

#42.泰雅族重新「編織」的文化復振與跨區傳承/陳英任

... 特徵。 泰雅婦女說:「把生命織在裏面」,運用了傳統圖騰與設計的元素、串起了現代的服飾,而隨著泰雅編織成品在經濟市場的能見度越來越高,泰雅編織 ... 於 blog.geogsoc.org.tw -

#43.第三章泰雅族的習慣法

而這些都必須從. 社會的法律事實之中加以區分與挖掘,因為它的範圍存在於人類的行為之中,所. 以泰雅族習慣形成的原因及特徵,必須透過泰雅族人之間的交互作用與各種自然. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#44.(1)能歌善舞的阿美族Amis 【歷史緣由】 阿美族是台灣原住民 ...

【文化特徵】. 阿美族是一尊重女性的母系社會 ... 日治昭和年間的鹿野忠雄先生,用亞族、群等概念對台灣. 原住民進行新的分類歸納,並將泰雅族分為泰雅亞族和賽德克亞族(包. 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#45.泰雅族-人文歷史-花東縱谷旅遊網( ...

泰雅族 是台灣原住民惟一紋面的民族,紋面係成人、美觀和榮耀的表徵。其次是傳統織布技巧,圖案及配飾非常精巧優異,樂器則以木琴、竹製口簧琴最獨特。 TOP. 於 www.travelking.com.tw -

#46.泰雅族的族群分類與部落分布- BOX Notebook

... 泰雅族(Atayal)的中英學術分類至此確定。 關於定義泰雅族的標準,文面習俗是辨識泰雅族重要的特徵。原住民族有文身習俗的是泰雅族、賽夏族、排灣族 ... 於 blog.udn.com -

#47.追蝶人:詹家龍與臺灣最美86隻蝴蝶的故事 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

... 泰雅族語「頭目」之意,寬尾鳳蝶在 1934 年由素木得一及楚南仁博共同發表後,馬上 ... 特徵,將之提升為一個獨立的新屬 Agehana ,其分布東起臺灣,西至四川,但部分學者至今 ... 於 books.google.com.tw -

#48.泰雅族群

泰雅族. 泰雅族人在清朝治臺期間,茁抗拒朝廷撫番開山築路的政策,日據後更加頑拒 ... 本族人古來以尚武善戰而著名,因男女於面部施濃厚之刺墨為特徵,故清代慣稱本族為 ... 於 www.nanchuang.gov.tw -

#49.泰雅圖騰

... 特徵。泰雅族常出現在織布上的圖紋有: 山、水、眼(菱形)、交錯織紋及領袖圖紋。 泰雅族是典型的山系民族,過去泰雅祖先泰雅族的舞蹈有三種:第一種 ... 於 art-market.cz -

#50.新竹縣山區部落及都市社區的泰雅族基督徒之神學觀與信仰 ...

種方式,本文目的在於描述自1950年代初族人開始大規模加入三個主要基督教派,「泰雅族傳統人觀」如何演變的一些重要特徵,也講到本地神學著作對構成可稱為「多面性泰雅族 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#51.泰雅族

每年八月、九月是泰雅族各部落舉行(GaGa)祖靈祭的重要祭典,部落饒富山水之勝,目前以溫帶果 和高冷蔬菜為主業,因此也逐漸發展出部落觀光產業,每年5月到11月之間,陸續 ... 於 www.kgu-indigenous.com.tw -

#52.泰雅族傳統家屋

從海拔I00公尺至1500公尺以上的中高海拔(如霧社北方山區)都有泰雅人的建築。 依其材質與型式又可分為下列四種型式: (一)中部穴坑式住家: 最大的特徵是半穴式的住屋 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#53.獨立個性的泰雅族作家

「大男人主義」來描述的泰雅族社會特徵及受關注. 的社會現象「家暴比例居高」、「離婚率高」等報. 導。過去位處深山遠林的泰雅族人長久來歷經嚴苛. 的生存磨難,乃至異族 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#54.台灣原住民16 族分布圖

原住民族介紹原住民族16族簡介阿美族泰雅族排灣族布農族卑南族魯凱族鄒族 ... 生物特徵. 國立臺灣博物館內的台灣雲豹標本。. 身上斑點每隻各異內政部 ... 於 bettercallalberto.es -

#55.不可偷吃禁果、永遠與家人同在⋯⋯ 太魯閣族耆老記憶中的 ...

太魯閣族西部地區住屋也有相同的特徵,但所居住環境條件不同,所演化不同的是構造 ... 在此文獻中,鳥居龍藏稱其族群為「有黥蕃」、「東部泰雅族」。 日人為了防範太魯 ... 於 kjmu.org.tw -

#56.重現祖先的盛裝─泰雅族及太魯閣族的傳統服飾(中)

... 泰雅族各群中只有馬利巴群在單色菱紋的組合中使用黃色,這也成為本群最明顯的特徵。男女上身皆穿著胸兜與長袖長衣,長袖長衣是以白色麻線織成,在近 ... 於 beta.nmp.gov.tw -

#57.泰雅族Lmuhuw的歌詞特徵與社會功能-以司加耶武群為例

泰雅族 Lmuhuw的歌詞特徵與社會功能-以司加耶武群為例 · The Lyric Features and Social Functions of Atayal Lmuhuw: A Case Study of Mssqoyaw · 蔡宗德 · Tsai, Tsung Te. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#58.泰雅族

泰雅族 是一個平權的社會,由領導能力強的人出任部落領袖,狩獵、出草也由英勇的族人擔任領袖。但遇到部落有重大事情時,則由長老會議決策。 九族中唯一在臉上刺青的民族是 ... 於 www.scu.edu.tw -

#59.賽德克族- 原住民文化

賽德克族長期被歸類為泰雅族的二大亞族之一,在2008年4月從泰雅族獨立出來,正式成為台灣官方認定的原住民族第十四族,其文化習俗與泰雅族幾乎相似,但是兩族語言其實 ... 於 www.nine.com.tw -

#60.舞蹈、歌謠、傳說、身體裝飾、織繡與木雕等藝術表現

曾於1996年登上奧運的殿堂。 <泰雅族> 泰雅族最具特色的傳統藝術展現形式 ... 另外,以紅花、黃花、白花相間串成的頭戴花環更是卑南族特徵的識別。卑南 ... 於 www.facebook.com -

#61.臺灣省通志.卷八:同冑志固有文化篇(2) - Google 圖書結果

... 泰雅族之首架設於頭目或族長屋前,或以每一血緣團體設一處,故常一村有族之祭祖靈即行於此。又阿美族中有設置祭祠者,其規模較公 ... 族之共同特徵。所獲首級屬全社共有而收藏. 於 books.google.com.tw -

#62.台灣原住民

賽夏族. 布農族. 泰雅族的織布藝術也很知名,布料由野生的苧麻製成,以天. 然植物作爲 ... 阿美族另一項社會特徵是階級制度。男子在十三、四歲時便. 要加入部落中的最低階級 ... 於 core.ac.uk -

#63.泰雅族的Ga-Ga及其社會規範功能

綜合上述,泰雅族之習慣法可歸納為下列幾點特徵: 1.神罰主義:法律與禁. 忌間無根本差異,凡無法制裁之罪行,或犯罪而不服裁判者,悉聽諸神處置。2. 傳統主義:凡合於傳統習慣 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#64.語言及傳統工藝| 鎮西堡

Habuk (腰帶) 特徵是布面最窄,沒有花紋,只有挑花紋樣,在各不同的部落有不同的顏色 ... 泰雅族傳統布匹概略分類 泰雅族傳統布匹的概略分類如下:. 類別, 單色, 雙色, 經花 ... 於 www.e-tribe.org.tw -

#65.台灣原住民族介紹- 原住民網- 高英工商

根據人類學者的研究,南島語系民族的文化共同特徵,包括以山田燒墾方式農作,建 ... * 泰雅族. * 賽夏族. * 太魯閣族. * 邵族. * 阿美族. * 撒奇萊雅族. * 噶瑪蘭族. * 布農 ... 於 www.kyicvs.khc.edu.tw -

#66.清境多元文化--泰雅族

... 特徵。 傳說中泰雅族起源於仁愛鄉「瑞岩部落」的發祥石。分為泰雅亞族及賽德克亞族二個族群,大致以南投縣北港溪與花蓮縣和平溪相連之線為界;以北為泰雅亞族的居住區 ... 於 www.cingjing.com.tw -

#67.泰雅來自高山的勇士

紋面是泰雅族最. 重要的文化特徵之一,但在日本人佔領臺灣期間. 被禁止後就逐漸式微,目前僅有少數老一輩的泰. 雅族人保有紋面了。 泰雅族獨特的衣飾文化. 與泰雅族紋面 ... 於 www.culture.taichung.gov.tw -

#68.把生命織在裏面:泰雅族重新「編織」的文化復振與跨區傳承

... 特徵。 泰雅婦女說:「把生命織在裏面」,運用傳統圖騰與設計的元素,串起了現代的服飾,而隨著泰雅編織成品在經濟市場的能見度越來越高,泰雅編織 ... 於 www.thenewslens.com -

#69.泰雅族by 黃思瑋

以血緣、親屬關係聚集成的部落是為泰雅族的認同單位,在泰雅家族中普通有兩種單位: 1. 以家屋為單位的小家族,特徵為子女婚嫁後便分居或從夫住,實施幼子 ... 於 issuu.com -

#70.泰雅族篇

... 特徵為子女婚嫁後便分居或從夫住,實施幼子從. 父與養父。 2. 從財產、祭祀等關係而成立之伸展家族,共有土地、共同耕作、共同祭祀. 等。 三、財產制度. 泰雅族人對於財產 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#71.泰雅族 - YouTube

原住民族委員會官方網站https://goo.gl/DJqkEr 原住民族委員會官方臉書https://goo.gl/Q4rqz5. 於 www.youtube.com -

#72.教學文案主題名稱泰雅編織主要概念祖靈的眼睛(了解泰雅族 ...

... 特徵間的關係。 *社-大-2-3-2 探索社區中人事物、活動、場所與自己的關係。 活動目標. 建構幼兒文化認同,知道菱形在泰雅族中的文化意義。 活動方式. ·團體□分組 ... 於 hccprsedu.eduweb.tw -

#73.泰雅族最後1位文面國寶柯菊蘭女士於2019年9月14日辭世

過去臺灣原住民族保有文面特徵者,. 以泰雅族人居多。泰雅族目前人口數為八. 萬多人,從新北市烏來區、南投縣、宜蘭. 縣及花蓮縣,皆有他們蹤跡。 於 www.mjib.gov.tw -

#74.wagi教學團隊

... 泰雅族核心價值的全人泰雅。 圖像中有一大輪帶著一個小輪,代表著與時俱進、開拓 ... 察覺泰雅圖騰的特徵. 2.設計自己的圖騰. 1.認識壁畫中的泰雅傳說. 2.以不同媒材紀錄 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#75.烏居龍藏對台灣大部分原住民族進行了調查,並根據他們形質 ...

... 特徵以及語言,傳統等生活文化特徵,. 把原住民分類成了9個民族。在這裡介紹關於鳥居的分類內容。 但是,目前台灣行政院原住民族委員會把14個民族認定為原住民族。 ①泰雅族 ... 於 torii-museum.bunmori.tokushima.jp -

#76.[台灣老照片].1935年.《臺灣蕃界展望》~泰雅族

泰雅族 定居於北部山地的山岳峻嶺之地,其民族性慓悍、純樸、尚武,其容貌與性格與內地人有相似之處。 又其男女的顏面都有濃厚刺墨的特徵,而被稱呼為「黥 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#77.泰雅族原有生活形態研究

泰雅族 之習慣法有下列幾點特徵. 1、 傳統法則: 凡合於傳統生活、風俗習慣的行為都被認定為合法,. 違反上項原則的行為皆為犯罪的行為。 2、 神罰意識: 習慣法的法律和族民 ... 於 npda.cpami.gov.tw -

#78.族群介紹

傳統的泰雅族社會以狩獵及山田燒墾為生,聚落以集居式的村落為主。大體而言,社會組織分成下列幾個團體:1.部落組織2.祭祀團體3.共負罪責團體4.狩獵團體 ... 於 www.tipp.org.tw -

#79.泰雅族Plngawan民族資源教室的展望- 數位化內容

... 泰雅人「農業技術的一種秘密傳承」。正因為如此,泰雅部落居民接近資源的平等機會便因此種「可轉換的技術之傳承」而得以穩固下來。 上述情形呈現出「gagarux」的雙重特徵。 於 ms1.caps.ntct.edu.tw -

#80.序

現代的泰雅族藝術家也. 常將彩虹帶入作品中,例如繪畫、現代織. 布、皮雕或其他藝術創作等,大大的凸顯出. 族群的特徵。 圖三. Page 12. 12. Page 13 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#82.北部族群

賽夏深受泰雅族影響,也有紋面習俗,是父系社會,以矮靈祭聞名。 總人口約四千人左右(內政部民政司,民國八十年)。 文化特質. ( ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#83.走進「原」世界

會組織是以父系外婚氏族為其文化特徵。 ... 發源地為德鹿灣(Truwan),為現今仁愛鄉春陽溫泉一帶,. 主要以台灣中部及東部地域為其活動範圍,約介於北方的. 泰雅族及南方的 ... 於 gv.nttu.edu.tw -

#84.原住民族文化科學教學模組單元主題命題單三

泰雅族 織布原本的目的,是為了保暖,提供家裡的必需品;而且在泰雅族的傳說中,會 ... 苧麻的科學分類與植物構造特徵. 苧麻漂白的方法與基本原理. 織布紋路的幾何特性. 於 library.yabit.org.tw -

#85.原客通婚—賽夏族女性在客家家庭的生活

簡介. 受訪者趙虹瑛女士為賽夏族女性,家中共有. 十一個兄弟姊妹,部落位於新竹縣五峰鄉,緊臨. 泰雅族部落,與泰雅族多有接觸、交流。 1.家庭背景:部落工作機會少, ... 於 my.nthu.edu.tw -

#86.泰雅族紋面情形-文化部-典藏網-藏品資料

型制/特徵描述: 1.泰雅人文面情景。2.泰雅族的文面形式複雜細密,具有皮膚文飾的美感。文面在功能上,更包括族群識別、成年禮、避邪繁生、褒揚男子英勇及女子善於織布 ... 於 collections.culture.tw -

#87.林秉樞1舉動讓看守所室友認貪污他受不了寧可招供

... 泰雅族歲時祭儀」今開展. 13:262023/10/06. 生活. 社會熱門新聞. 鄭運鵬告徐千晴輸了法官佛心開釋:活在別人認可是莫大悲哀- 社會 · 板橋知名小吃攤占道遭 ... 於 www.chinatimes.com -

#88.泰雅族(台灣泰雅族):由來,人口分布,族系分支,文化特質,黥面, ...

... 泰雅族與賽夏族,其中又以泰雅族最普遍。據說“黥面 ... 舉凡狩獵、祖靈、成年禮、結婚、紋面、均由司祭兼酋長率領族人祝祭祖先,創造自己的特徵和環境,是一個獨特的民族。 於 www.newton.com.tw -

#89.第一章曖昧的文化與族群

... 泰雅族間照顧者實質性需求程度的差異,研究者引用. 了人類學研究來作解釋:人類學的研究指出,阿美族與泰雅族傳統社會文化特徵. 有極大的差異,簡要言之,泰雅族社會是以 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#90.巴宰族

泰雅族 · 平埔族群 · 政府資訊公開 · 公佈欄 · 活動快訊 · 新聞焦點 · 公告資訊 · 申辦須知 · 網站 ... 在劃分下,巴宰族亦屬平埔族一族系,最大特徵是成人身高比一般南島系 ... 於 cipa.miaoli.gov.tw -

#91.台灣原住民文化簡介 - =:原舞者:=

台灣原住民族除了漢化程度已相當深,幾乎隱沒不見的平埔諸族外,目前文化特徵還很明顯的有九族:阿美(Amis)、卑南(Puyuma)、泰雅(Atayal)、賽夏(Saisit)、布農 ... 於 fasdt.yam.org.tw -

#92.資源導覽 - 中研院數位典藏- 中央研究院

泰雅族 珠衣泰雅族,是台灣原住民眾族群中,分布最廣的一族。從中臺灣的深山、到宜蘭的海濱,都有泰雅族的蹤跡。而在傳統泰雅文化中,運用來自海濱的貝殼,細細琢磨 ... 於 digiarch.sinica.edu.tw -

#93.花蓮縣國小低年級泰雅族學生平面幾何概念之 ...

雅族二年級學童並未出現以外形特徵或實際物體描述形狀的情形,這應該是受學. 校教育影響所致。 二、沒有「對稱」的說法,缺乏對稱概念的理解. 泰雅族人的觀念中,沒有 ... 於 www.sciedu.ndhu.edu.tw -

#94.[分享]泰雅族的gaga是什麼? - 原住民文學概論巴代小組

首先引用一段簡單的文字來說明泰雅族最特別的組織-gaga : 共同祭祀團體的Utox Gaga是泰雅族生活中的重要特徵,大部份以「血族集團」、「祭祀 ... 於 nchualt.pixnet.net -

#95.泰雅族(英文名

舉凡狩獵、祖靈、成年禮、結婚、紋面、均由司祭兼酋長率領族人祝祭祖先,創造自己的特徵和環境,是一個獨特的民族。 歷史傳說. 神靈橋傳說. 泰雅族hongu utux神靈橋傳說. 於 www.jendow.com.tw