新百祿燕窩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台商資源國際有限公司,台商國際傳媒寫的 觀光工廠4建設臺灣:臺灣最深度的探索 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 歷史研究所 王成勉所指導 蕭玫玲的 民國時期官府菜探討 -以譚延闓與譚祖任為例 (2015),提出新百祿燕窩關鍵因素是什麼,來自於官府菜、譚家菜、譚廚、譚延闓、譚祖任。

而第二篇論文國立政治大學 國家發展研究所 王振寰、黃建淳所指導 陳琮淵的 東南亞族裔經濟的分析:東馬華資銀行的發展與侷限 (2011),提出因為有 族裔金融機構、族裔經濟、華資銀行、華人資本主義、馬來西亞、砂拉越的重點而找出了 新百祿燕窩的解答。

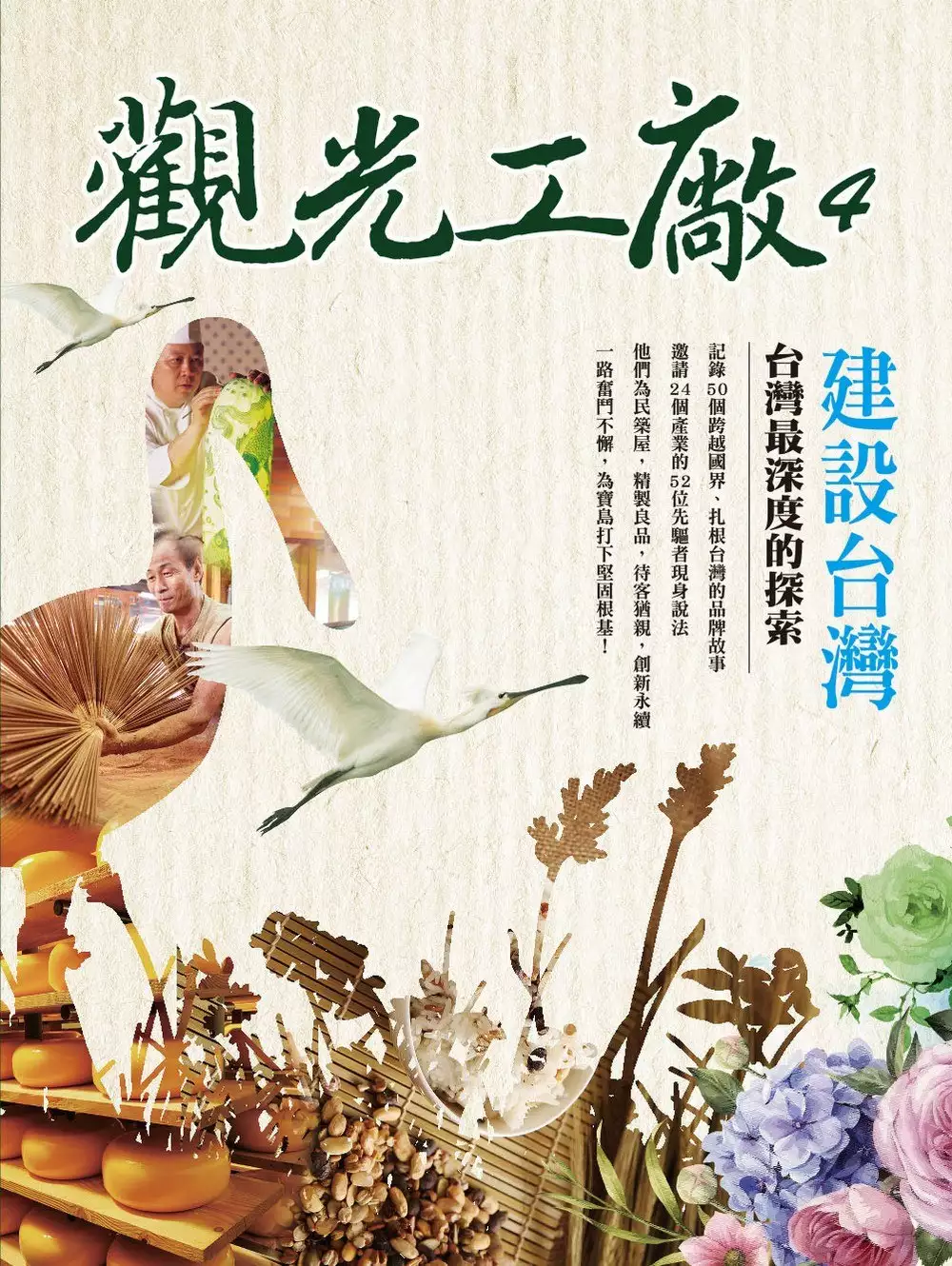

觀光工廠4建設臺灣:臺灣最深度的探索

為了解決新百祿燕窩 的問題,作者台商資源國際有限公司,台商國際傳媒 這樣論述:

遨遊觀光工廠,漫步城市建設,為成就台灣的企業喝采! 實地採訪、實景重現, 邀請24個產業的52位先驅者現身說法,記錄50個跨越國界、扎根台灣的品牌故事 從萌芽3年的後起之秀 到扎根80年的商場長青樹 他們為什麼成功?如何奮鬥? 扎根台灣土地的魂魄,勇於冒險犯難的島國精神! 《觀光工廠四:建設台灣》以細緻多元的視野,勾勒台灣各領域發展變遷的輪廓,同時刻劃動人的創業故事。本書撰述創造地景的建設公司,選錄飲食男女流連的著名餐廳,更集結26間寓教於樂的觀光工廠,尋探台灣文化底蘊。 建設公司‧華麗跨界:美術館、渡假村、文創旅店…… 美食餐廳‧在地食材:台菜料理、原

民特色餐、宴席菜…… 觀光工廠‧傳產轉型:香藝、紡織、中醫藥……

新百祿燕窩進入發燒排行的影片

以前吃燕窩,只覺得是有蛋白質腥味的白木耳

但這次跟馬麻去新百祿燕窩,才終於吃到真材實料的燕窩!

燕窩不一定越貴越好,選擇天然純淨無加工的燕窩才是王道~

大家有興趣也可以看文章喔!

.

之後會盡量一周發一次片~敬請期待囉!!!

記得要訂閱!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook ►►

https://www.facebook.com/2017KELLY/

馬上訂閱►►

https://www.youtube.com/channel/UCqVXmDDupcv9e_aQotqSX2A

民國時期官府菜探討 -以譚延闓與譚祖任為例

為了解決新百祿燕窩 的問題,作者蕭玫玲 這樣論述:

飲食藝術一直是中華文化中,廣被世人稱道的一項歷史傳承。被稱為第九大菜系的官府菜,無疑是璀璨耀目的一頁。官府菜融合高超精緻烹調廚藝與風雅趣緻文化底蘊,加上時間淬煉與傳承,官府菜已超脫飲食充饑層次,進入更高深美學與藝術境界,展現中國菜登峰造極境界。中國飲饌烹調,經過各朝代演進與改良,在明清時期,更上一層樓,成為飲食文化的風華盛世,為民國時期官府菜奠定基礎。本研究透過各種史料的分析,探討民國時期「譚廚」與「譚家菜」之產生與影響,並以兩大美食家譚延闓與譚祖任為例,建構民國時期飲食文化與當時政治、社會連結的脈絡,並擴及探討明清精緻奢華飲食風氣對民國時期官府菜影響、明清飲膳書籍盛行、珍貴食材燕窩、魚翅、

鮑魚的歷史與烹調。官府私房菜需經過數十年甚至上百年的家學淵源與自身鑽研,始能形成一門獨特經驗心得傳與後人。「譚廚」與「譚家菜」皆有用料名貴、作工精細、色形其美的特色,兩大官府菜皆見證從民國到現代權貴菁英奢華飲食與時代的更迭,不受時間淘汰,足以證明官府菜的魅力與特色,於現今競爭激烈的餐飲業,擁有一席之地。

東南亞族裔經濟的分析:東馬華資銀行的發展與侷限

為了解決新百祿燕窩 的問題,作者陳琮淵 這樣論述:

本文以馬來西亞近代發展沿革為經,華人族裔金融機構的組織變貌為緯,同時援引社會學族裔經濟(ethnic economy)之理論及概念,作為歷史詮釋的張本,嘗試勾稽華人族裔金融機構的發展梗概,論析砂拉越華資銀行在此脈絡下的發展與侷限。進而回答何以全馬僅大眾、豐隆等少數繼續茁壯,更大多數的華人金融機構卻陸續退出市場?及其所蘊寓的華人族裔經濟意涵為何?本文指出,在英人殖民時期,華人移民因創業謀生之所需,同族互助而有華資銀行等族裔金融機構的誕生,隨著華人逐漸融入當地生活而在戰後初年達到發展高峰。嗣後馬來西亞聯邦成立,華資銀行則在國家大力扶持土著資本的影響下趨向邊緣化;1997年東南亞金融風暴後,馬國政

府力促銀行整併以回應全球化競爭,過程中華人資本被迫淡出,多數的華資銀行也因而走入歷史。總體而言,華資銀行歷經「在地化」及「土著化」進程,反映出馬來西亞華人經濟的質量變化,就社會學的領域,即是華人在馬國金融業的參與,已由早期族裔擁有的經濟(ethnic ownership economy),朝族裔控制的經濟(ethnic control economy)方向演化。在企業史的層次,個案研究顯示:馬國絕大多數的華資銀行屬中小型規模,發展深受在地政商脈絡及華人族裔特性之影響。砂拉越的華資銀行脫胎於傳統的族裔金融機構,專注於當地業務及同族市場,有著穩健成長的特色,雖對華人經濟作出貢獻,卻難以應付一再增加

的族群政策鉗制及市場競爭壓力。本文也發現,隨著時間過去,華資銀行的族裔色彩逐漸淡化,幫權結構也不斷崩解,惟有家族經營始終強韌,顯示族裔特性依然存在,但其內涵早已今非昔比;而主導銀行的家族不願向外發展,擴大規模,以免流失控制權的保守心態,亦侷限其進一步發展的可能性。