恆春半島範圍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 政治的消融與萌生:新自由主義國家的治理效應 和黃應貴王甫昌林開世夏曉鵑陳怡君陳文德的 族群、國家治理、與新秩序的建構:新自由主義化下的族群性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北海洋生活館也說明:恆春半島 位於台灣島的南端,屬熱帶季風氣候區,其南半部海岸多為珊瑚裙礁,且已於1985年規劃為丁國家公園範圍,北半部以沿岸和沙岸為主。砂岩質的海蝕平台分佈在佳樂水 ...

這兩本書分別來自群學 和群學所出版 。

國立嘉義大學 森林暨自然資源學系研究所 廖秋成所指導 沈識鶴的 阿朗壹古道海岸植群生態之研究 (2011),提出恆春半島範圍關鍵因素是什麼,來自於阿朗壹古道、海岸植群、矩陣群團分析、降趨對應分析。

而第二篇論文南華大學 公共行政與政策研究所 傅岳邦所指導 陳韋君的 國家公園遊憩吸引力對顧客滿意度之影響研究-以墾丁國家公園為例 (2009),提出因為有 吸引力、顧客滿意度、國家公園的重點而找出了 恆春半島範圍的解答。

最後網站恆春鎮 - 中文百科知識則補充:清同治十三年(1874),恆春半島發生牡丹社事件,欽差大臣沈葆楨督辦軍務,到此 ... 的縱谷平原,鎮中心在其東側,南至南灣,北出車城及海口港,皆在10公里範圍內。

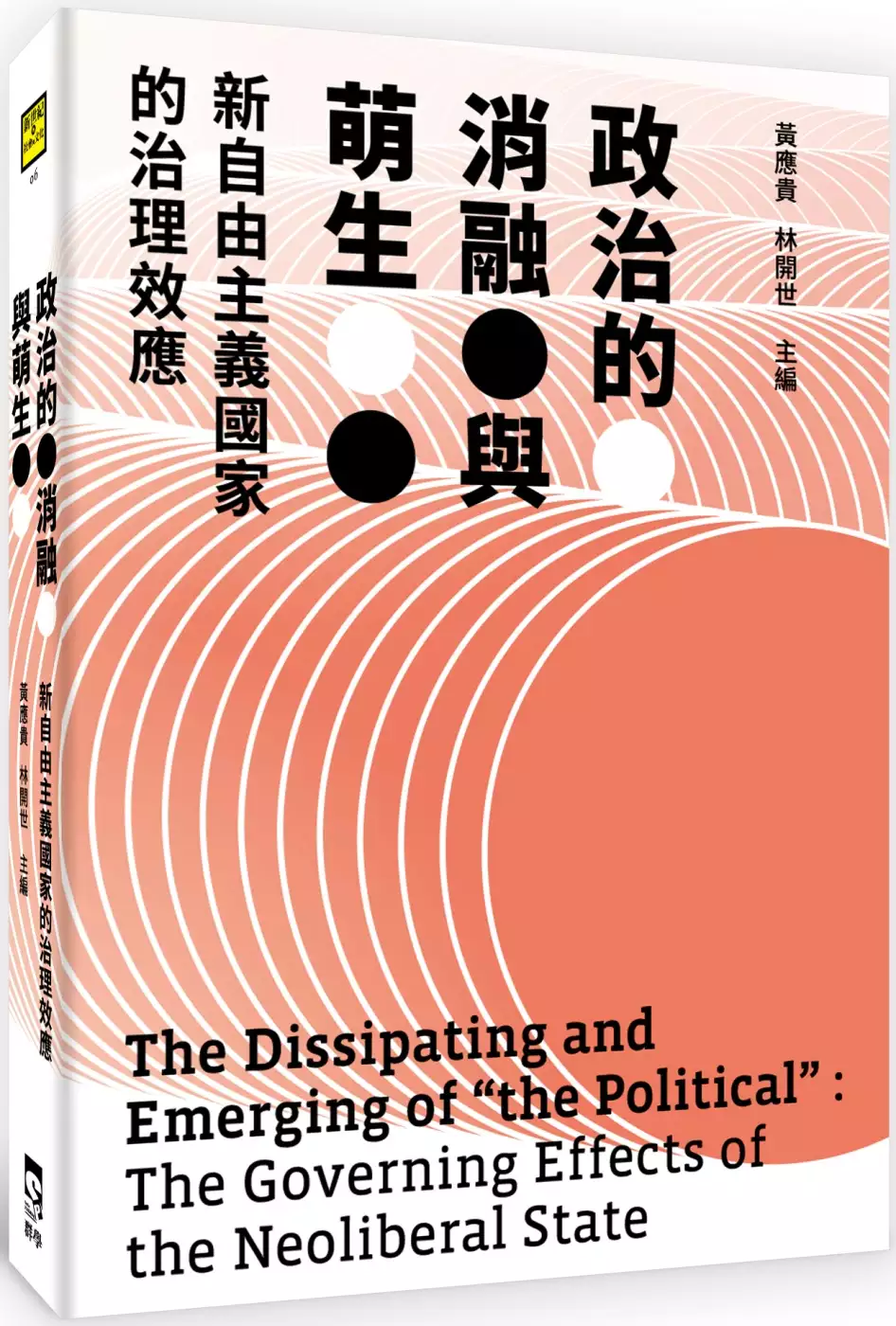

政治的消融與萌生:新自由主義國家的治理效應

為了解決恆春半島範圍 的問題,作者 這樣論述:

擺脫舊的學術實作與思考慣習 以細緻的個案研究作為建構新知識 以及為臺灣社會尋找出路的堅實出發點 過去二、三十年來,一種標榜市場自由化、政治民主化的新自由主義形式的統治形態已經儼然成為全球最具主導性的趨勢。「政治」逐漸成為一種主要由官僚系統與專家學者所構成的管理階層來經營治理的場域;政治上的異議,被化約為技術性的問題,可以透過談判與溝通尋求政策上的解決。 然而,在新自由主義秩序下的出現的抗爭、結盟、動亂、佔領活動,提醒我們「政治」沒有消失、也沒有被馴化,而是以更為複雜的模式與尺度在發生。本書一方面對各種國家與權力理論進行反省與批判;另一方面分別利用美國資訊業、台灣新竹科學城、香港新界

的宗教儀式與宗族、魯凱人的情緒政治等個案來說明政治的形式如何繼續在當代轉化與萌生,重新去定義生命與生活的內容。 作者簡介 林開世/主編 芝加哥大學人類學博士,現任國立台灣大學副教授兼系主任。研究興趣有文化與權力的比較、人類學理論、歷史與意識型態的生產、國家形成。研究的領域是漢人社會文化、複雜社會與比較殖民主義。著有〈對台灣人類學界族群建構研究的檢討:一個建構論的觀點〉、〈從頭人家系到斯卡羅族:重新出土的族群?〉、〈什麼是「人類學的田野工作」?知識情境與倫理立場的反省〉、〈當代「族群現象」的在地運作與矛盾:恆春半島滿州地區的考察〉等論文多篇。 黃應貴/主編 英國倫敦政治經

濟學院人類學博士,現任國立清華大學人文社會學院學士班特聘教授,目前在清華人社院正在推動「新世紀的社會與文化」長期研究計畫。長期從事台灣原住民中的布農族研究,著有《反景入深林:人類學的觀照、理論與實踐》、《人類學的評論》、《人類學的視野》、《布農族》、《台東縣史‧布農族篇》、《「文明」之路》三卷等書,主編《人觀、意義與社會》、《空間、力與社會》、《時間、歷史與記憶》、《物與物質文化》、《21世紀的家:台灣的家何去何從?》、《日常生活中的當代宗教:宗教的個人化與關係性存有》、《21世紀的地方社會:多重地方認同下的社群性與社會想像》(與陳文德合編)、《金融經濟、主體性、與新秩序的浮現》(與鄭瑋寧合編

)、《族群、國家治理、與新秩序的建構:新自由主義下的族群性》等書。 洪世謙 巴黎第八大學哲學博士,現任國立中山大學哲學所副教授。研究領域:當代法國哲學、政治哲學、全球化研究、解構主義、馬克思主義。主要關注議題為「去政治與再政治」、「倫理主體、他者與暴力」、「全球民主與正義」、「去疆界與跨國移動」。近期學術論文為〈內在的例外:作為類屬程序的政治主體〉、〈疆界民主化——解構哲學式的思考〉、〈可能——不可能的基進倫理—政治〉。 容邵武 現職於中央研究院民族學研究所副研究員。研究重點聚焦在法律人類學、政治人類學、文化政治。首先,針對「鄉鎮調解委員會」研究,將政治、法律的脈絡關連到文化要

素的複雜結合裡,寫成〈文化、法律與策略:鄉鎮調解過程的研究〉(台灣社會學刊,2007)。進而將法律人類學的成果擴大成為「公共人類學」提供對公共議題的見解,在《文化研究學刊》刊出〈死刑戰爭:法律人類學的中介〉(2012)。同時,田野主題從一開始圍繞著921大地震所帶來的創傷、記憶,寫成〈災難的永恆回歸:記憶政治與災難反覆的探討〉(台灣人類學刊,2011),以及“Never Again”: Narratives of Suffering and Memory of the 9/ 21 Earthquake in Taiwan(台灣人類學刊,2009);到稍後強調快樂、希望的社區營造〈文化親密性與社

區營造:在地公共性的民族誌研究〉(台灣社會學刊,2013),以及Landscapes and governance: Practicing citizenship in the construction of an eco-village in Taiwan(Citizenship Studies, 2016),一直到最近對日常倫理的探索。同時,近年來也在香港田野工作,觀察到一部分香港民主奮鬥時所帶來的創傷,以及在政治挫折中強調希望的重要,目前朝著英文專書努力,書名為Together We Can Make a World: Doing Politics and Living Ethics i

n Hong Kong(暫定)。 莊雅仲 美國杜克大學文化人類學博士,目前是國立交通大學人文社會系教授,著有Democracy on Trial: Social Movements and Cultural Politics in Postauthoritarian Taiwan(2013)和《民主台灣:後威權時代的社會運動與文化政治》(2014),在本書系之一《21世紀的地方社會:多重地方認同下的社群性與社會想像》裡發表〈厝邊隔壁、巷弄生活與住居倫理〉(2016)一文,與Arif Dirlik、廖炳惠合編Taiwan: The Land Colonialisms Made期刊專號(B

oundary 2, 2018)。最近關注新竹縣市都會化過程的在地衝擊,尤其是新竹科學城想像與實現牽涉到的空間、土地與生態問題。 陳舜伶 哈佛大學法學博士(2013),科學、科技與社會博士第二專長領域學程修畢。目前為中央研究院法律所研究所助研究員。台灣大學法律學研究所研究原住民族權利與自治,爾後因緣際會踏入自由軟體、自由文化、公民科學等領域,研究興趣轉向網際網路協作社群的自治,包含社群內部的治理機制,以及有利於促成此等網際網域自治社群的技術與法律條件,如使用者隱私、言論自由、平台角色與責任等。 鄭瑋寧 英國愛丁堡大學社會人類學博士,目前為中央研究院民族所副研究員,長期關注魯凱人

的社會、歷史與文化,研究專長為人觀及性別與親屬,工作與資本主義的人類學研究,近年研究視角觸及情感、存有、美學以及知識本體論等課題。著有《關係的心:資本主義過程中的魯凱人觀、情感與家的社群性》(2019),以及與黃應貴合編《金融經濟、主體性、與新秩序的浮現》(2017)。 導論一 政治已經逝去?還是到處都是政治?/林開世 導論二 新自由主義國家下的政治、權力與新知識的浮現/黃應貴 第一章 新自由主義與國家:對當前幾種理論取向的評估/林開世 第二章 新自由主義下的治理技術:主體形構及抵抗/洪世謙 第三章 網路與國家監控:資訊服務中介者的角色、功能與作為/陳舜玲

第四章 新疆界: 科學城的誕生與重組/莊雅仲 第五章 鄉民或公民: 當代香港新界治理性的個案研究/容紹武 第六章 「權力」、情緒與分歧的未來:當代魯凱人的政治社群性/鄭瑋寧 作者簡介 序 本書主要依據「新世紀的社會與文化」計畫第六單元「新世紀的政治思維與治理」的活動成果而來。照慣例,這單元經過了近半年(2017.07.01-2018.01.13)的講論會活動,每次由一位參與者報告個人的研究個案,再由其他參與者提問、切磋。待所有參與者報告一輪之後,於2018年3月10日及11日兩天在清華人社院舉辦正式學術研討會,邀請其他相關的學者一同討論。接著,十篇會議論文經過修改、學術

審查、修改等繁複過程,有些人或因個人因素而撤稿,有或因論文主題難以與本論文集的主題聚焦而被建議另投其他刊物,最後只通過了六篇論文。 本單元主要參與人員有來自人類學(四位)、政治學(三位)、政治思想(一位)、法律學(一位)、社會學(一位)等不同學科的學者,故確實是跨學科對話的盛會。筆者特別感謝這些參與學者,在討論過程中所提供的刺激與啟發。然就在修改、審查流程中,筆者於2018年七月底因心臟手術引起併發症而必須休養半年,致使審查延誤。所幸,本叢書的編輯委員會所有成員,分攤了原屬主編的各項工作,讓審查過程不致完全停擺。特別是本單元編輯委員會召集人李丁讚教授,以及林開世、張隆志與陳文德等委員,分

別承擔了許多瑣碎工作。筆者在此表達誠摯謝意。 由於政治一直是筆者較不擅長的研究領域,因而邀請了熟悉政治領域的台大人類系林開世教授,共同來編輯此論文集。本來我們兩人打算合撰導讀,後來發現兩人在剖析問題的角度與見解有不小的歧異。這種情形在學術領域其實並不罕見,只是在書籍出版上是否適當,尚須考慮。幾經思考,我們決定何不採取開放的作法,讓兩篇導論並存,各抒己見?這種超越傳統的實驗或許會讓讀者疑惑,但若能催促讀者也開放思考,未嘗不是額外的驚喜與收穫? 最後,我必須感謝在論文集不同階段的所有參與者及幕後支持者的貢獻。他們是:沈清楷、吳文欽、吳齊殷、周迪生、周素卿、柯朝欽、夏傳位、陳文德、陳嘉銘

、葉浩、黃兆年、童涵浦、萬毓澤等,在此僅致謝意。至於蔡英俊前院長及吳俊業前主任在位期間,不吝提供此單元相關活動所需經費及人力支援、研究群助理傅偉哲打理各項庶務,以及群學總編輯劉鈐佑及其他編輯在出版上的付出與支持,在此一併致謝。 黃應貴 敬上 政治已經逝去?還是到處都是政治? 林開世國立台灣大學人類學系 過去二、三十年來,一種標榜市場自由化、政治民主化等新自由主義形式的統治形態已經儼然成為全球最具主導性的趨勢。雖然在這些響亮的口號下,各地的政治實踐、經驗與意義可能截然不同,但學者們觀察到一個重要的發展方向,那就是傳統意義下的「政治」正在被打擊與替換,一種所謂的「後政治」(post-pol

itical)時代悄悄地降臨(Swyngedouw 2009, 2010)。後政治的意思當然不是指政治操作、鬥爭與衝突消失,而是指一種對當前這種資本主義的經濟型態、議會民主的政治模式、全球性的人權訴求所構成的理想模型,缺乏其他可能途徑的想像,讓「政治」逐漸成為一種主要由官僚系統與專家學者所構成的管理階層來經營治理的場域。政治上的異議,被化約為技術性的問題,可以透過談判與溝通尋求政策上的解決。布朗(Wendy Brown)更進一步悲觀地認為,這套新自由主義的治理術,正在把人們從政治人(homo politicus)變為經濟人(homo economicus),經濟邏輯不斷地滲透到大眾的事物與生活

方式之中,讓集體的公共性與社群性,持續地瓦解(Brown 2015)。 然而,矛盾的是這種概念思維的全球普及化,伴隨而來的並不是和諧、自制的社會秩序,而是持續不斷的抗爭與訴求,從阿拉伯之春、泰國的紅衫軍、香港的雨傘革命一波波要求民主的群眾運動;到東南亞移工在中東與北非難民在歐洲所發起的居留權與公民權抗議,一再再顯示政治能量與對抗的力量繼續在尋找新的突破點展現,世界各地的人們以新的方式在重新定義政治的範圍、國家與社會的關係、公民與非公民的界線、甚至人與非人的關係。過去的政治所熟悉的範圍、界線與分類,已經不太足夠讓我們去面對、理解這些現象的意義。我們亟需一些新的研究途徑與思維來發掘議題與重擬策略,

本書就是一個邁向這個可能的一個嘗試。

恆春半島範圍進入發燒排行的影片

受高壓減弱與地形影響,颱風璨樹在上午11時30分減弱為中度颱風,暴風圈週六上午約九點多,已接觸到屏東恆春半島陸地。目前行進路線,還是沿著台灣東方海面北上,陸上颱風警報範圍再擴大,影響地區包括花東地區、南投及雲林以南。氣象局表示,大平洋高壓些微變化,都可能讓璨樹北上過程偏東或偏西,如果偏西,就會更靠近台灣,週六深夜到週日一整天,恐將風強雨大。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/544270

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

阿朗壹古道海岸植群生態之研究

為了解決恆春半島範圍 的問題,作者沈識鶴 這樣論述:

本研究範圍自台東縣南田村經塔瓦溪到屏東縣牡丹鄉旭海村為止,包含昔日瑯橋(恆春)卑南道的部分道路(阿朗壹古道)。海岸線南北長12Km,是臺灣目前僅存少數的海岸林之一,寬度自狹窄的海岸滿潮線以西至第一道稜線以東。針對木本植物設置25個10×10㎡樣區,地被植物以直線截取法設置36條30m長樣線並觀測環境因子。利用矩陣群團分析之雙向指標種分析(TWINSPAN)與分布序列法之降趨對應分析(DCA)作為植物社會型分類依據並探討各樣區植群的分類組成與環境的關係。依照雙向指標種分析將木本植物分成4個植群單位:1黃槿(Hibiscus tiliaceus)-海檬果(Cerbera manghas)林型;2

鐵色(Drypetes littoralis)-紅柴(Aglaia formosana)林型;3南仁山柃木(Diospyros eriantha)-山柚(Champereia manillana)林型;4大頭茶(Gordonia axillaris)-土樟(Cinnamomum reticulatum)林型。地被植物可分為4個植群與2個亞型單位:1海濱莎(Mariscus pedunculatus )-濱刺麥(Spinifex littoreus)型;2濱刀豆(Canavalia maritima)-馬鞍藤(Ipomoea pes-caprae)型;2-1濱豇豆(Vigna marina)-雙

花蟛蜞菊(Wedelia biflora)亞型;2-2草海桐(Scaevola hainanensis)-林投(Pandanus odoratissimus)亞型;3臺灣海棗(Phoenix hanceana)-月桃(Alpinia zerumbet)型;4扭鞘香茅(Cymbopogon tortilis)-月桃(Alpinia zerumbet)型。植群分佈主要受海拔、地形、坡向、含石率、離海距等環境因子影響。海岸植群調查結果顯示樣區內維管束植物共有94 科231屬293種,其中蕨類植物有11 科12屬19種,裸子植物1科1屬1種,雙子葉植物有 68 科178屬228種,單子葉植物有14 科

40屬45種,臺灣原生蘭1 科1屬1種。嚴重瀕臨滅絕(CR):竹柏、恆春楊梅;瀕臨滅絕(EN):老虎心、恆春福木、臺灣假黃鵪菜、繖楊;稀有級:恆春鴨腱藤、恆春楊梅;屬易受害(VU):土樟、鐵色、蓮葉桐、棋盤腳樹;接近威脅(NT):臺灣假黃楊、南仁山柃木、象牙樹、毛柿;屬臺灣特有種:土樟、內苳子、南仁山柃木、紅柴、恆春福木、小梗木薑子、香楠、魚木、港口木荷、山枇杷、山芙蓉、雨傘仔、薄葉玉心花、細葉麥門冬、三裂葉扁豆、鵝鑾鼻燈籠草、黃籐、恆春金午時花、臺灣假黃鵪菜、白鳳菜等,原生種蘭科植物:短穗毛舌蘭。【關鍵詞】阿朗壹古道、海岸植群、矩陣群團分析、降趨對應分析

族群、國家治理、與新秩序的建構:新自由主義化下的族群性

為了解決恆春半島範圍 的問題,作者黃應貴王甫昌林開世夏曉鵑陳怡君陳文德 這樣論述:

擺脫舊的學術實作與思考慣習 以細緻的個案研究作為建構新知識 以及為臺灣社會尋找出路的堅實出發點 族群作為國家治理的手段,然而治理方式會因國家性質的不同而異。藉由仔細檢視前現代民族國家或傳統帝國、現代民族國家與當代新自由主義國家的統治意圖及治理技術,本書揭示:歷史更迭下的政體,在治理台灣社會的過程中,依序形塑出了人群、族群、族群性等現象,彰顯了國家治理的時代特性。事實上,這關乎不同學科對族群的定性有所分歧,更涉及了各自知識屬性這個根本問題。對照於國際族群性公司法人化趨勢,台灣在新自由主義化的政經條件下,族群性除了關乎政治經濟利益外,更有其突出之處,如個人認同與族群認同的連結,或

多重族群認同的出現。本書最大的貢獻在於:指出當代台灣族群性已逐漸轉換至人們認識世界方式的改變,和自我與社群性新模式之浮現,及其所涉及的跨族群、跨地域、及跨社會文化之新秩序的建構之上。更重要的是,這隱含了對於現代性知識的挑戰。 作者簡介 黃應貴 英國倫敦政治經濟學院人類學博士,現任國立清華大學人文社會學院學士班特聘教授,目前在清華人社院正在推動「新世紀的社會與文化」長期研究計畫。長期從事台灣原住民中的布農族研究,著有《反景入深林:人類學的關照、理論與實踐》、《人類學的評論》、《人類學的視野》、《布農族》、《台東縣史.布農族篇》、《「文明」之路》三卷等書,主編《人觀、意義與社會》、

《空間、力與社會》、《時間、歷史與記憶》、《物與物質文化》、《21世紀的家:台灣的家何去何從?》、《日常生活中的當代宗教:宗教的個人化與關係性存有》、《21世紀的地方社會:多重地方認同下的社群性與社會想像》(與陳文德合編)、《金融經濟、主體性、與新秩序的浮現》(與鄭瑋寧合編)等書。 王甫昌 美國亞利桑那大學社會學博士,目前為中央研究院社會學研究所研究員,並擔任《台灣社會學》主編。主要研究領域為族群關係、社會運動與民族主義。長期以來致力於以社會運動的觀點,探究台灣社會中族群關係發展之研究,特別著重於圍繞在「省籍」、「閩客」的族群區分中,不同弱勢族群意識形成與發展之探討。近年來除了陸續出版

關於台灣「外省人」、「客家人」弱勢族群意識內涵與興起,及「福佬人」認同內涵之研究成果外,也將研究重心轉移到探討以「不對等族群關係」為主要內涵的台灣「族群」概念如何在1980年代以後興起,並成為一般人、官方及學界理解台灣歷史及目前處境的主要參考架構之過程,以及2000年代以後,族群概念內涵逐漸轉變的緣由。 林開世 芝加哥大學人類學博士,現任國立台灣大學副教授兼系主任。研究興趣有文化與權力的比較、人類學理論、歷史與意識型態的生產、國家形成。研究的領域是漢人社會文化、複雜社會與比較殖民主義。著有〈對台灣人類學界族群建構研究的檢討:一個建構論的觀點〉、〈從頭人家系到斯卡羅族:重新出土的族群?〉

、〈什麼是「人類學的田野工作」?知識情境與倫理立場的反省〉等論文多篇。 夏曉鵑 美國佛羅里達大學社會學博士,現任世新大學社會發展所教授。自1994年開始研究「外籍新娘」議題,本著研究與實踐不可分之原則,1995年於高雄美濃創立「外籍新娘識字班」,經八年的培力工作,終於2003年在婚姻移民女性的積極參與下成立「南洋台灣姊妹會」;同年,串連關注移民/工議題的民間團體與學者專家共組移民/住人權修法聯盟,致力於台灣移民/工運動的推動,並積極與各國移民/工運動團體結盟,因而成為多個區域和國際組織之幹部,包括:Asia Pacific Mission for Migrants (APMM), As

ia Pacific Women, Law and Development (APWLD),Alliance of Marriage Migrants Organizations for Rights and Empowerment (AMMORE) 以及International Migrants Alliance (IMA)。中英文學術著作以其實踐式研究出發,聚焦於跨國遷移、公民身份、培力和社會運動等主題。中文專書包括《流離尋岸:資本國際化下的「外籍新娘」現象》、《不要叫我外籍新娘》等。 陳怡君 國立臺灣大學人類學博士,輔仁大學宗教學系兼任助理教授。長期關注臺灣平埔人群及其文化樣貌

,研究興趣包括宗教人類學、基督宗教的地方化、族群與社會記憶等課題。著有〈慶典、聖像與地方形成:以屏東萬金的天主教社群為例〉、〈神恩靈力與性別政治:以屏東萬金天主堂為例〉、〈儀式遺產、社會想像與地方認同:以屏東萬金聖誕季為例〉等論文多篇。 陳文德 英國倫敦大學亞非學院人類學博士,現任中央研究院民族學研究所副研究員。專書有《台東縣史.卑南族篇》、《卑南族》、《南島民族的臺灣與世界》(編)以及與黃應貴合編《社群研究的省思》與《21世紀的地方社會:多重地方認同下的社群性與社會想像》。論文包括〈阿美族親屬制度的再探討〉、〈阿美族年齡組織制度的研究與意義〉、〈「親屬」到底是什麼?一個卑南族聚落的例

子〉、〈巫與力:南王卑南人的例子〉、〈人群互動與族群的構成:卑南族karuma(H)an研究的意義〉、〈什麼是「家」──卑南人的例子〉、〈當代地方社會的面貌:以一個卑南族聚落空間的發展為例〉、〈文化產業與部落發展:以卑南族普悠瑪(南王)與卡地布(知本)為例〉、〈隱藏的神恩:神恩復興運動(聖神同禱會)在卑南族天主教發展之研究〉、‘Naming and Social Life’以及〈原住民族與當代臺灣社會〉等。 導論 族群、國家治理、與新秩序的建構:新自由主義下的族群性/黃應貴 第一章 群體範圍、社會範圍、與理想關係:論台灣族群分類概念內涵的轉變/王甫昌 第二章 從卡大地布(卑南族)部

落到「斯卡羅(族)」?當代臺灣原住民族群認同的省思/陳文德 第三章 「人不做,要做番?」從2016年屏東縣熟註記談起:屏東萬金的例子/陳怡君 第四章 當代「族群現象」的在地運作與矛盾:恆春半島滿州地區的考察/林開世 第五章 解構新自由主義全球化下的「第五大族群──新住民」論述/夏曉鵑 作者簡介 序 黃應貴 本書主要依據「新世紀的社會與文化」計畫第五單元「是族群還是階級?當代新政經條件下的族群想像」的活動成果而來。照慣例,這個單元同樣經過了將近一年(2016.4.9-2017.1.14)的講論會活動,每次由一位參與者報告個人的研究個案,再由其他所有參與者一同討論。待所

有人完成報告後,我們在2017年2月25日及26日,在清華人社院舉辦公開的正式學術研討會,邀請相關學者參與討論。結束後,八篇會議論文經過修改、審查、修改的繁複過程,最後,為了使本書主題更為聚焦,只通過了五篇。 本單元的主要成員來自人類學及社會學。這兩個學科研究族群的方式明顯不同:社會學研究往往是從鉅視的角度來談族群,以展現其宏大趨勢,卻容易缺乏血肉;而人類學者習慣對一個聚落或一個族群進行深入探討,較易忽略大趨勢。故這組合正可相互彌補。事實上,國內研究族群問題的學者當中,有一部份是來自台灣史研究,他們在當代相當活躍,其中不少人參與了當代的族群運動,特別是有關平埔族的正名運動。當初我們希望找

這群人來共同參與,但因他們的研究重心是在台灣史,而非當代,自然不易與其他參與者對話,最後只得放棄。為此,我心中仍感遺憾,故在正式的學術研討會時,刻意邀請幾位研究專精台灣族群史的學者前來對話。他們真實的存在,多少影響到我們的討論,使我們有意無意間會顧及歷史的向度。 至少,筆者在撰寫導論時,就會思考要以怎樣的架構才可以將台灣人類學、社會學、以及台灣族群史的研究連結起來討論。最後,筆者選擇以國家治理做為切入點,依不同國家性質而來的不同治理方式,來連結台灣不同歷史發展時期的不同人群或族群現象。然而,筆者終究不是台灣史專家,更不熟悉清朝治理台灣時的歷史與社會文化脈絡。這使我花了比過去撰寫導論時更多

的時間,來閱讀相關研究與文獻,就是為了掌握那個時代的時代感。若欠缺對那個時代的時代感,很難寫出不離譜的論點。即使最終完成了導論,筆者仍覺得有多處與那個時代不符,這些是在獲得許多參與者的協助下才得以克服。此一過程,就如同這論文集所有論文的定稿,若非許多參與者的協助,包括審稿、提供討論意見、乃至於精神上的支持等,是不可能完成的。在這裡我要特別謝謝所有的參與者,他們是:王甫昌、李文良、李廣均、沈筱綺、林開世、林曜同、夏曉鵑、康培德、許維德、陳文德、陳怡君、郭佩宜、黃宣衛、曾嬿芬、葉高華、詹素娟、趙中麒、鄭依憶、鄭瑋寧等,在此謹致謝忱。至於吳傑夫為本書的英文書名及英文摘要的貢獻,蔡英俊院長及吳俊業主任

所提供的經費及人力的支援,研究群助理傅偉哲所提供的服務,以及本書編輯黃上銓先生與群學總編輯劉鈐佑先生的支持,在此一併致謝。最後特別謝謝鄭瑋寧,在筆者交出整本書書稿後的住院期間,幫我處理後續的瑣碎編輯工作。 導論 族群這個概念在1960年代以後才開始在國際學界廣泛使用。它不僅涉及二次戰後殖民地地區被殖民者爭取獨立的過程所產生的群體意識,也因Fredrik Barth在他所編的Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference(Barth 1969)一書中,提出「族群邊界」的概念來界定族群,因能

有效再現社會群體外,更能在當時資本主義經濟逐漸復甦的政經條件下,凸顯了社會群體間的不平等關係,成為當時顯學。在此趨勢下,台灣卻因為國民黨政府施行戒嚴而甚少使用族群這個概念,直到1987年解嚴之後,因其能有效再現當時的社會群體及其間的不平等關係,致使族群研究迅速成為台灣學界的熱門課題。

國家公園遊憩吸引力對顧客滿意度之影響研究-以墾丁國家公園為例

為了解決恆春半島範圍 的問題,作者陳韋君 這樣論述:

國家公園保育與遊憩理念是起源於十八世紀的美國,而我國自1961年開始推動國家公園與自然保育工作,在1984年成立了墾丁國家公園,墾丁國家公園位於台灣最南端的恆春半島,範圍包含海域與陸地,富含著許多珍貴的自然資源,是個適合各年齡層民眾的戶外遊憩地點。本研究主要探討墾丁國家公園之遊憩吸引力對顧客滿意度之影響,以前往墾丁國家公園遊憩的遊客為研究對象,藉由個人基本資料、遊憩吸引力與顧客滿意度等三部分的結構式問卷,探討墾丁國家公園之遊憩吸引力對顧客滿意度的影響因素,以及遊憩吸引力與顧客滿意度兩者間的關係。 本研究最終發放了300份問卷,並回收了290份問卷,其中27份問卷出現漏答的情形,故有效

問卷為263份。本問卷設計共分為三大部分:1.遊憩吸引力 2.顧客滿意度 3.人口統計變項等三部分,利用SPSS12.0進行信度與效度分析、T檢定、ANOVA、Pearson與迴歸分析等統計分析。結果發現,遊憩吸引力對顧客滿意度之影響呈現顯著正相關,遊憩吸引力三個構面對顧客滿意度之影響也皆呈現顯著正相關。

想知道恆春半島範圍更多一定要看下面主題

恆春半島範圍的網路口碑排行榜

-

#1.生命的開端有種子就有無限的希望

... 的種子,收集範圍從北回歸線以南至恆春半島以北的平地到海邊,還有中央山脈以西,大約是四分之一的台灣,較少高山上的物種,梁崑將不想破壞它原有 ... 於 www.peopo.org -

#2.熱帶海岸休閒渡假區—恒春半島旅遊線

地理上的恒春半島,是以「車城」為起點,向南一直到墾丁鵝鑾鼻,但是為使遊憩內容更為 ... 觀念,將選定的恒春半島旅遊線範圍擴大,向北延伸至位於東港鎮及林邊鄉交界 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#3.台北海洋生活館

恆春半島 位於台灣島的南端,屬熱帶季風氣候區,其南半部海岸多為珊瑚裙礁,且已於1985年規劃為丁國家公園範圍,北半部以沿岸和沙岸為主。砂岩質的海蝕平台分佈在佳樂水 ... 於 www.may.url.tw -

#4.恆春鎮 - 中文百科知識

清同治十三年(1874),恆春半島發生牡丹社事件,欽差大臣沈葆楨督辦軍務,到此 ... 的縱谷平原,鎮中心在其東側,南至南灣,北出車城及海口港,皆在10公里範圍內。 於 www.easyatm.com.tw -

#5.墾丁國家公園蘭科植物相及其保育之研究(墾丁)

口恆春半島及墾丁國家公園瘾物地理學之探討…… … … 145. 大蘭科植物之保育…… *.... 154 ... 南仁山附近,實為遍及整個恆春半島地區之植物目錄,其範圍甚至擴. 於 npgis.cpami.gov.tw -

#6.恆春半島範圍,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

恆春半島範圍 ,大家都在找解答第1頁。地理位置:. 恆春半島俗稱臺灣尾,就是位於臺灣的南端,東臨太平洋,西面臺灣海峽,南邊為巴士海峽。恆春 ... ,恆春鎮位處恆春 ... 於 igotojapan.com -

#7.恆春半島英文 - 台灣公司行號

恆春鎮位處恆春半島南端,隸屬於屏東縣,是台灣最南端的行政區,東臨太平洋(菲律賓海),西臨台灣海峽( ... 線上美語學習| Hengchun Peninsula/恆春半島- 台灣美語通. 於 zhaotwcom.com -

#8.認識墾丁 - 首頁

由於後來成為國家公園名,亦常泛指整個恆春半島觀光地區。 ... 魯閣國立公園皆為大同小異的山岳地帶,主張應於大日本帝國唯一的熱帶地恆春半島增設國立公園,範圍為臺 ... 於 ilc.hk.edu.tw -

#9.輕颱白鹿陸警發布台東、恆春半島、屏東地區需防強風豪雨

繼今(23)日清晨5時30分發布輕度颱風白鹿的海上颱風警報後,中央氣象局再於下午14時30分發布輕度颱風白鹿的陸上颱風警報,警戒範圍包括台東、屏東及 ... 於 www.taiwanhot.net -

#10.恆春三怪 - 大鵬灣國家風景區

每年10月到次年4月間,恆春半島西海岸一帶,地面上常常有狂風怒號,有時 ... 束隻身渡台,入贅恒春龍鑾社墾荒,因思鄉而唱出的曲調,使用範圍最廣, ... 於 www.dbnsa.gov.tw -

#11.恆春鎮, 屏東縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 恆春鎮, 屏東縣, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#12.颱風璨樹陸上警報發布台東及恆春半島警戒 - 新浪新聞

(中央社記者汪淑芬台北10日電)強烈颱風璨樹來襲,中央氣象局今天清晨5時30分發布海上颱風警報,下午5時30分再發布陸上颱風警報,警戒範圍包括台東、 ... 於 news.sina.com.tw -

#13.恆春半島 | 蘋果健康咬一口

恆春半島 三面環海,西臨臺灣海峽,南為巴士海峽,東鄰太平洋,唯有半島北端是與 ... 國家公園20公里範圍內尚有石門古戰場、四重溪、旭海等風景聚成恆春半島觀光遊憩 ... 於 1applehealth.com -

#14.恆春觀光鐵路建設計畫規劃作業 - 交通部鐵道局

計畫緣起. 為延伸鐵路服務範圍,引進綠色節能運具,緩和恆春半島公路運輸壓力,爰啟動本恆春觀光鐵道可行性研究。 於 www.rb.gov.tw -

#15.強烈大陸冷氣團25日報到太平山有望飄雪 - 芋傳媒

... 記者,明天仍受南方雲系影響,但整體水氣減少,主要降雨範圍以北部、東 ... 黃恩鴻提醒,明天西南部、恆春半島可能仍有長浪發生,提醒民眾注意。 於 taronews.tw -

#16.10°C低溫警戒「急凍番薯變色」 水炸彈集氣!下周強襲全台轉雨

... 殘留水氣移入影響,嘉義以南、恆春半島轉有雨,21日全台都會下雨,雨勢 ... 面北海岸至東北角、大台北山區、宜蘭等地,20日晚起降雨範圍漸擴大, ... 於 www.ettoday.net -

#17.墾丁國家公園 - 墾丁小丑魚度假村

墾丁國家公園位於台灣本島最南端的恆春半島,三面環海,東面太平洋,西鄰台灣海峽,南瀕巴士海峽。陸地範圍西邊包括龜山向南至紅柴之台地崖與海濱地帶,南部包括龍鑾潭 ... 於 www.clownfish-resort.com.tw -

#18.恆春鎮的氣候、每月天氣和平均溫度(台灣) - Weather Spark

恆春 鎮溼季熱、沈悶和陰天;旱季溫暖、悶熱和晴時多雲;全年有風。 全年溫度一般在18°C 至31°C 的範圍内,很少低於15°C 或高於33°C。 於 tw.weatherspark.com -

#19.屏東縣恆春鎮公所-地理環境

恆春鎮位處恆春半島南端,隸屬於屏東縣,位於東經125度9分,北緯21度45分25秒,東臨太平洋(菲律賓海),西臨台灣海峽(南海),南臨巴士海峽(呂宋海峽),面積136.7630 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#20.墾丁國家公園- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

全境位於台灣本島南端的恆春半島,範圍包括屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉部分陸域及 ... 園區範圍長寬25公里,陸域面積18,084公頃,海域面積15,206公頃,合計33,290 ... 於 wiki.kfd.me -

#21.台26線案與環島公路網將瓦解恆春半島脆弱生態環境

... 其影響的範圍將涉及整個恆春半島生態系統,不止是道路兩旁的環境而已。 ... 恆春半島自1983年成立墾丁國家公園時,尚有17種較大型哺乳類動物, ... 於 zh.wildatheart.org.tw -

#22.恆春鎮, 屏東縣每小時天氣預報 - The Weather Channel

雨. 雷雨將於02:45 結束。 此表格突顯了未來7 小時的降水事件及其相對強度,範圍為0-10。 於 weather.com -

#23.墾丁旅遊路線導覽地圖Kenting Guide Map - 悠遊墾丁

墾丁旅遊必備的景點地圖,包含恆春半島72個著名的景點詳細介紹,以及8個主要的街道圖。墾丁大街圖、恆春鎮街圖、後壁湖街圖….等。 於 uukt.com.tw -

#24.外表可愛討喜的梅花鹿,為何在恆春半島卻成了農民的噩夢?

裴家騏說,就他的觀察,未來十幾年內,梅花鹿的分布範圍會持續擴大,但主要還是會在國家公園的範圍內增長,國家公園外的區域較少、分布面積也不連續,造成 ... 於 www.thenewslens.com -

#25.墾丁國家公園 - Google

... 下設管理處,為台灣享譽國內外的熱門觀光勝地之一。全境位於台灣本島南端的恆春半島,範圍包括屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉部分陸域及周邊海域,以墾丁里名之。 於 www.google.com -

#26.雷伊往北大迴轉!明起3天全台都有雨專家曝入冬最強冷空氣這 ...

氣象局也提醒,今桃園至台南、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠 ... 隨著颱風外圍水氣接近,降雨機率漸提高、擴大,周二將帶來大範圍、較強 ... 於 tw.appledaily.com -

#27.「斯卡羅」寫下的台灣第一:統治恆春半島的傳奇王國 - 天下雜誌

【行旅人生】在國境之南的恆春半島,曾經有一個打敗過美國、被荷蘭人認為台灣最文明的原住民王國,也就是近來引發話題的台灣史詩劇作《斯卡羅》。 於 www.cw.com.tw -

#28.閃電今影響最劇恆春半島防強風豪雨

... 對臺東(包含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及臺南構成威脅。 ... 巴士海峽、臺灣海峽以及東沙島海面都會是在我們海上警戒的區域範圍之內, ... 於 news.cts.com.tw -

#29.屏東縣閩南語民間文學集4: 恆春半島歌謠輯| 誠品線上

黃文車 · 春暉出版社 · 屏東縣閩南語民間文學集4: 恆春半島歌謠輯:《屏東縣閩南語民間文學集4:恆春半島歌謠輯》是「屏東縣閩南語民間文學」系列叢書的第四本,主要調查範圍 ... 於 www.eslite.com -

#30.璨樹暴風圈進入巴士海峽花東高屏恆春半島警戒 - Rti 中央廣播 ...

... 強烈颱風璨樹暴風圈已進入巴士海峽,氣象局持續發布海上及陸上颱風警報,花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島都進入陸上警戒範圍。氣象局觀測,璨樹 ... 於 www.rti.org.tw -

#31.屏東縣政府為辦理「興海漁港擴建改善工程」用地需要

本府,係臺灣南端恆春半島東岸稍具規模及避風功能之唯一漁港,本府 ... 並位於墾丁國家公園範圍內,使用分區為國家公園區之一般管制區,後. 於 www.forest.gov.tw -

#32.山岳造成之中尺度現象:(一)恆春落山風 - 中央氣象局

每年十月至翌年三、四月間,恆春半島地面時有狂風怒號,有時持續二、三小時, ... 二、恆春半島的地理環境 ... 了,因此落山風涵蓋的範圍難以数擦或記錄證密。 於 photino.cwb.gov.tw -

#33.恆春半島 墾丁十月的意想不到的秋分迷人隨著南風琅嶠鷹季灰 ...

恆春半島 │墾丁十月的意想不到的秋分迷人隨著南風琅嶠鷹季灰面鵟鷹伴遊 ... 這次2018年琅嶠鷹季主要活動範圍是在滿州國中,其實每年固定10月中都是 ... 於 wawacold.com -

#34.彩雲襲恆春半島民宿業調侃吃老本「不必憂退房潮」 - Tvbs新聞

海浪拍打一波一波,輕颱彩雲襲台,恆春半島出現浪潮,風也一直咻咻的吹,氣象局4日一早,發布陸上警報,屏東、恆春半島、台東地區都是警戒範圍,而同樣 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#35.全台連續3日各地有雨25日中部以北低溫下探13度 - CTWANT

今日恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風;明日中部以北沿海空曠地區及 ... 推估21日雷伊的殘餘水氣將帶來大範圍降雨,部分地區可能會出現較大雨勢。 於 www.ctwant.com -

#36.恆春半島的古道與歷史—兼論”阿塱壹古道”之謬稱/ 郭素秋(中央 ...

筆者的調查研究範圍主要為恆春至牡丹灣、觀音鼻的古道路段,行政區劃為屏東縣恆春鎮、滿州鄉及牡丹鄉,期望透過此路段的恆春─卑南古道之調查研究, ... 於 anthro.ntu.edu.tw -

#37.閃電颱風警戒範圍擴大增台南!花東恆春半島今防豪雨 - 好房網 ...

中央氣象局說,今天是閃電颱風最靠近影響也最明顯的一天,陸上警戒區範圍擴大、新增台南,雨勢部分花東、恆春半島防豪雨等級降雨。 於 news.housefun.com.tw -

#38.墾丁國家公園

位於臺灣最南端的恆春半島,陸域範圍西起龜山,向南至紅柴的台地崖與海濱地帶, ... 海域範圍包括龜山經貓鼻頭、南灣海域及鵝鑾鼻往北至南仁灣間,距海岸1公里內海域。 於 nrch.culture.tw -

#39.滿州鄉Manjhou - 晴天旅遊-世界奇景及克羅埃西亞行程的專家

位處恆春半島的東部丘陵,北及西北臨牡丹鄉,東濱太平洋,西鄰車城鄉,南及西南接 ... 每年10月到隔年2月都會有強勁的落山風來襲,部分區域被劃入墾丁國家公園的範圍。 於 www.sundaytour.com.tw -

#40.屏東恆春谷地與兩側紅土臺地 - | 台灣地景保育網

恆春 谷地東側的赤牛嶺,亦為隆起珊瑚礁所形成的恆春石灰岩臺地,頂部亦覆蓋著紅土層。在臺地上又可一覽恆春谷地、貓鼻頭半島、夕陽等風光,是個具有豐富 ... 於 140.112.64.54 -

#41.環島約P024 古城老街Old Town | 方格子

交友軟體, 恆春, 老街, 單車旅行, 露營環島, 環島約P, 背包客, 古城, 老街, ... 季節,來自西伯利亞的季風順著高聳的中央山脈向南吹,到了恆春半島時 ... 於 vocus.cc -

#43.地質遺跡地質敏感區劃定計畫書

圖4 屏東縣車城尖山外來岩塊地質遺跡地質敏感區範圍圖............... 9. 圖5 恆春半島地形圖及規模較大之外來岩塊位置示意圖................. 11. 圖6 恆春半島區域 ... 於 www.moeacgs.gov.tw -

#44.恆春墾丁東港3日2夜生態古城遊15 個私房推介 - TripTaiwan

位於恆春半島的里德,有70%土地都在墾丁國家公園範圍內。原本打獵的老人,當上生態保育員,帶你導遊兩旁都長滿巨大榕樹的溪流,在炎炎夏日,走在 ... 於 www.triptaiwan.com -

#45.地形

落山風吹起時......... 地 形. 地理位置:. 恆春半島俗稱臺灣尾,就是位於臺灣的南端,東臨太平洋,西面臺灣海峽,南邊為巴士海峽。恆春半島究竟是從何處算起呢? 於 web.hcps.ptc.edu.tw -

#46.恆春半島全島旅遊線一日遊> 生態之旅

位於屏東縣恆春半島,在鵝佳公路約40.5公里處,為一塊上升的石灰岩台地,除了十分發達的石灰岩溶蝕地形-崩崖、滲穴、石灰岩洞之外,這裡視野開闊,由於無光害,成為觀星的 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#47.什麼風把你吹來了? 「地理風流——屏東落山風藝術季」 - 典藏 ...

落山風是台灣恆春半島於每年10月開始因東北季風吹拂而形成的特殊現象,其中範圍包含車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉。今年,劉國滄將身兼策展人與藝術家, ... 於 artouch.com -

#48.線上美語學習| Hengchun Peninsula/恆春半島 - 台灣美語通

恆春半島 在台灣最南端。 ... 可以搭台鐵到高雄火車站,再租車,或者搭巴士到恆春。 ... 恆春古城區範圍不大,卻有四個城門。 c2b05e537afc688f840399d4f4cee723. 於 www.english4tw.com -

#49.恆春半島

恆春半島 位於臺灣屏東縣,因恆春鎮得名,是臺灣全島最南處。恆春半島三面環海,西臨臺灣海峽,南為巴士海峽,東鄰太平洋,唯有半島北端是與臺灣本島 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#50.恆春半島_百度百科

中文名. 恆春半島 ; 外文名. Hengchun Peninsula ; 面積. 800 km ; 地理位置. 台灣南部 ; 氣温. 20℃~28℃. 於 baike.baidu.hk -

#51.恆春半島地區 - trace1

台灣南部恆春半島位於中央山脈末梢。目枋山一安朔一線以南半島的寬度逐漸變窄, 最寬之處達26公里,最窄之處,僅得13公里。尾端以貓鼻頭及鵝鑾鼻伸入巴士海峽。 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#52.墾丁國家公園

... 下設管理處,為台灣享譽國內外的熱門觀光勝地之一。全境位於台灣本島南端的恆春半島,範圍包括屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉部分陸域及周邊海域,以墾丁里名之。 於 www.google.com.tw -

#53.低溫下探10度這天全台有雨 - 東森新聞

張承傳進一步說明,20日起南方雲系北移,全台逐漸有雨,20日降雨範圍以西 ... 北海岸、西南部、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海及澎湖易有長浪 ... 於 news.ebc.net.tw -

#54.平安夜東北風挾水氣襲台17縣市發警報越晚越冷

氣象局發布陸上強風特報,除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市與宜蘭縣外,全台17縣市都籠罩在9至10級強陣風的威脅範圍,也因此恆春半島沿海空曠 ... 於 newtalk.tw -

#55.恆春半島:地理環境,位置,地貌,氣候,地質,主要景點,墾丁牧場,墾丁 ...

恆春半島 ,也被稱為“珊瑚礁島”,位於台灣的最南端,由於一年四季氣溫在20℃~28℃之間,樹木常綠,鮮花盛開,所以叫“恆春半島”。恆春半島以其旖旎的熱帶海濱風光,被人們 ... 於 www.newton.com.tw -

#56.屏東恆春一日遊可以哪一些景點?來看看丁小羽的屏東一日遊 ...

而這一區的沙丘景觀連綿總長大約有1500公尺,寬則約200公尺,其呈現帶狀發展,走向為東北至西南,範圍沿狹長窪地分布直達船帆石後方的台地。 於 feather428.pixnet.net -

#57.強颱璨樹發陸警了! 台東、恆春半島、屏東納首波警戒 - 聯合報

今天下午5時40分,中央氣象局針對強烈颱風璨樹發布陸上颱風警報,暴風圈預計明天會接觸到南台灣陸地。根據最新資料顯示,首波警戒範圍包含台東(含蘭 ... 於 udn.com -

#58.全台17縣市陸上強風特報外出慎防9至11級強陣風 - MSN

... 半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率,海邊活動或海上作業請特別注意安全。 陸上強風特報示警範圍包含, ... 於 www.msn.com -

#59.快訊/不只地牛「雨彈也狂炸」…氣象局發布「7縣市大雨特報 ...

... 日時逢冬至,南方雲系也隨時推移向北部挪動,導致目前降雨範圍受到擴張。 ... 風勢方面,台南以北、屏東恆春半島沿海、澎湖、金馬、蘭嶼、綠島等 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#60.10分鐘墾丁旅遊快速入門| 恆春半島

雖然說大家最熟悉的名稱就是「墾丁」,但其實整個範圍叫作「恆春半島」,位於台灣最南端,屬於屏東縣,「墾丁」只是整個恆春半島的其中一小塊區域, ... 於 jdanews.com -

#61.恆春?墾丁?傻傻分不清楚??... - 鹿境Paradise Of Deer | Facebook

恆春鎮位處恆春半島南端,隸屬於屏東縣,面積136.7630公里,人口數30,719人(102年1月底前),是台灣最南端的鄉鎮。 恆春鎮於民國35年1月16日才真正誕生成為屏東縣轄區內的 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#62.恆春半島旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

恆春半島 三面環海,西臨臺灣海峽,南為巴士海峽,東鄰太平洋,唯有半島北端是與臺灣本島銜接,故有海洋水氣調節,且半島地形高度多數低於800公尺,乃為中央山脈陡降所賜而 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#63.閃電路徑持續偏北恆春半島警戒氣象局20:30發布陸警

閃電颱風路徑持續偏北,陸警範圍為恆春半島、台灣東南部海面及巴士海峽南部,預計今晚20時30分將發布海上陸上颱風警報。(氣象局). 於 www.chinatimes.com -

#64.恆春半島- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

恆春半島 位於臺灣屏東縣,因恆春鎮得名,是臺灣全島最南處。恆春半島三面環海,西臨臺灣海峽,南為巴士海峽,東鄰太平洋,唯有半島北端是與臺灣本島銜接,故有海洋水氣 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#65.恆春半島人文地理變遷考據研究 - 墾丁國家公園

從地形的觀點,恆春半島的面積不大,但是其多樣化。它是上升地形,從紅柴坑一帶的無能河及風谷,以及散布在縱谷平原上的大小礁岩,可以得到佐證。 於 www.ktnp.gov.tw -

#66.篇名恆春半島生態之旅研究者

知道恆春半島位於哪裡,恆春半島的生態主體,例如恆春植物的生長環境、它屬 ... 熱帶舊世界海岸泛存;本省見於恆春半島及蘭嶼;本次調查,範圍內海岸在. 於 www.shs.edu.tw -

#67.自由的百科全书Wiki 中文2022 - Talk:恆春半島

定義恆春半島之範圍:北與台灣接壤之界線何在? 本主題或以下段落文字,移動自Wikipedia: ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#68.恆春半島 - 經典雜誌

恆春半島 位於台灣本島的最南端,此地東望太平洋,西瀕台灣海峽,南對巴士海峽,北邊則為陸地延伸。 恆春半島的形成,可溯至距今兩千三百萬至五百三十餘萬年前、地質 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#69.照亮偏鄉希望,恆春半島2020年納入偏鄉地域加給範圍! - 潘孟安

「墾丁不是在屏東市隔壁嗎?」這是很多朋友錯誤的刻板印象,其實恆春半島離市區還要近100公里,可以說是「本島中的離島」,交通、醫療、教育等資源的 ... 於 ptpma.com.tw -

#70.東方足跡人文生態導覽解說團隊- 走讀恆春半島 - 隨意窩

半島 狹義範圍以楓港以南的獅子、車城、牡丹、滿洲及恆春等鄉鎮為主,氣候宜人,四季溫度變化不大,每到假日或暑假期間,便成國人旅遊的不二選擇,甚至許多國外人士,也 ... 於 blog.xuite.net -

#71.恆春半島 - 華人百科

恆春半島 ,也被稱為"珊瑚礁島",位于台灣的最南端,由于一年四季氣溫在20℃~28℃之間,樹木常綠,鮮花盛開,所以叫"恆春半島"。恆春半島以其旖旎的熱帶海濱風光, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#72.輕颱陸警發布!警戒範圍恆春半島及屏東不排除今登陸

輕度颱風彩雲逼近,強度也略為增強,氣象局昨天深夜發出陸上颱風警報,警戒範圍包含恆春半島及屏東將構成威脅,路徑上不排除有機會登陸台灣。 於 tw.news.yahoo.com -

#73.恆春老街美食&旅遊景點&民宿推薦 - BringYou

屏東除了玩水看海的墾丁,距離不遠的恆春其實可以說是屏東的美食天堂, ... 樣玩到,至少也要安排一個墾丁三天兩夜,就不在這篇範圍,大家可以參考:. 於 www.bring-you.info -

#75.輕颱陸警發布!警戒範圍恆春半島及屏東不排除今登陸 - LINE ...

氣象局也發布今年首次的海上陸上颱風警報,警戒範圍包含恆春半島及屏東應 ... 暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽,對恆春半島及屏東將構成威脅。 於 today.line.me -

#76.颱風彩雲陸警發布警戒範圍含恆春半島及屏東 - 中央社

輕度颱風彩雲逼近,強度也略為增強,氣象局今天深夜發出陸上颱風警報,警戒範圍包含恆春半島及屏東將構成威脅,路徑上不排除有機會登陸台灣。 於 www.cna.com.tw -

#77.全台17縣市陸上強風特報外出慎防9至11級強陣風| 生活新聞

... 台南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及 ... 陸上強風特報示警範圍包含,基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗 ... 於 m.match.net.tw -

#78.墾丁國家公園— Google 藝術與文化

全境位於台灣本島南端的恆春半島,範圍包括屏東縣恆春鎮、滿州鄉、車城鄉部分陸域及周邊海域,以墾丁里名之。 園區範圍長寬25公里,陸域面積18,084公頃,海域 ... 於 artsandculture.google.com -

#79.半島效應、道路切割恆春半島生物多樣性後繼無力 - 環境資訊中心

有鑑於南仁山生態保育區的保育成果,使得陸域動物的族群健全,墾管處也曾倡議將南仁山以北,九棚一直阿塱壹也劃入國家公園範圍內,更有效保育沿途的動物 ... 於 e-info.org.tw -

#80.植栽設計選種大要 - 第 346 頁 - Google 圖書結果

的原產地還是一個謎,可能來自菲律賓或恆春半島,無論如何,由於其適應範圍廣,更新能力強,從前曾推廣造林,目前在亞洲地區海拔 0-1,600m 之酸性土壤至鹼 ... 於 books.google.com.tw -

#81.墾丁國家公園發現新紀錄種天牛屏東新聞玩全台灣旅遊網

墾丁國家公園位於恆春半島最南端,屬高溫多雨的氣候,年平均氣溫約24℃,年平均降雨量達2200㎜,雨量集中在5月至10月,雨季半年受颱風影響,11月至翌年4月為旱季,旱季 ... 於 okgo.tw -

#82.水利署中文版全球資訊網-臺灣海岸詳介-屏東海岸

... 屏溪口左岸,往南繞過恆春半島再往北至屏東、臺東縣界止,海岸線總長約136公里。 ... 海岸之侵蝕程度顯著增大,且因位於亞熱帶颱風盛行範圍內,自早期即為臺灣海岸 ... 於 www.wra.gov.tw -

#83.[新聞] 西部7縣市濃霧籠罩彭啟明:高雄空汙、雲嘉南霧霾混和

... 東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強 ... 噓ohoohoo: 怎不拉大觀測範圍看從哪裡飄來的86F 219.68.86.63 ... 於 disp.cc -

#84.落山風吹恆春三寶的

恆春半島 的落山風季節,從每年的十月到隔年的. 四月,有長達半年的時間影響著這片土地。所以. 枋山以南的地區,包括車城、恆春、牡丹、楓. 港、滿州等鄉鎮,每年 ... 於 www.top945.com.tw -

#85.討論:恆春半島 - UTC+06:00 - 維基百科

根據專題重要度評級標準,本條目已評為低重要度。 定義恆春半島之範圍:北與台灣接壤之 ... 於 ms.wiki.gaogevip.com -

#86.恆春半島銀合歡入侵分佈之調查 與動態監測

理上需考量入侵的面積大小與分佈範圍來制. 訂策略,本文結合衛星影像資料與地面生態 ... 圖1 恆春半島境內四處皆可看到銀合歡之純林地(呂明倫 攝) ... 於 www.tfri.gov.tw -

#87.大自然的鬼斧神工——墾丁石灰岩地形(第1頁) - 典藏台灣

高雄、恆春半島一帶,便保留不少鐘乳石洞穴景觀,例如位處高雄市的壽山、大小岡山 ... 其範圍含括恆春半島貓鼻頭、南灣、墾丁森林遊樂區、鵝鑾鼻地區和鄰近一公里內的 ... 於 digitalarchives.tw -

#88.恆春鎮

恆春鎮是屏東縣的最南端,三面環海,東邊是滿州鄉和太平洋,西邊臨台灣海峽,南接 ... 恆春半島由於地理環境和熱帶季風氣候的影響,孕育出多采多姿的動物資源,上百種 ... 於 163.28.10.78 -

#89.強颱璨樹動態》璨樹影響範圍持續擴大氣象局估下午發布陸警

受颱風及其外圍環流影響,巴士海峽及臺灣東南部海面已有長浪發生,未來基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區也有 ... 於 news.pts.org.tw -

#90.注意!恆春半島升級「豪雨特報」 降雨範圍再擴大 - 三立新聞

中央氣象局表示,今(12)日受到南方雲系影響,容易出現短時強降雨,氣象局一早針對台東及恆春半島發布大雨特報,有局部大雨發生的機率;中午11點35分 ... 於 www.setn.com -

#91.恆春半島-台灣地景百選 - 旅遊王

恆春半島 不僅位在台灣最南端,也是台灣極其獨特的區域,同樣和造山運動的擠壓有關,可觀賞到只有造山帶才有的地質景觀。半島沿岸的淺海海底擁有面積廣大的珊瑚礁,因此 ... 於 www.travelking.com.tw -

#92.落山風 - HOT墾丁旅遊網

恆春半島 西岸從每年10月到次年4月間,常發生陣陣強風,有時僅數小時, ... 恆春的落山風就是與平均高度為3000公尺以上的中央山脈有關,中央山脈從北到南約在高雄、屏東 ... 於 hotkt.com -

#93.《恆春半島》屏東「落山風風景特定區」成立! - 民報

恆春半島 豐富自然資源、多元族群文化及紓解墾丁國家公園遊憩壓力,屏東 ... 地方鄉親相關意見後,以車城鄉、牡丹鄉及滿州鄉部分區域為劃設範圍,惟不 ... 於 www.peoplenews.tw -

#94.自然環境

(三)土壤:. 屏東縣坡地土壤的分布與地形及地質有密切的關係。紅壤分布於恆春半島南端、 安坡、 ... 於 www.iatyu.nat.gov.tw -

#95.墾丁國家公園- louis 60406 - 屏東

墾丁國家公園位於台灣本島最南端的恆春半島,三面環海,東面太平洋,西鄰台灣海峽,南瀕巴士海峽。陸地範圍西邊包括龜山向南至紅柴之台地崖與海濱地帶,南部包括龍鑾潭南面 ... 於 clps10160406.weebly.com -

#96.dd

... 年1月,是我國第一座成立的國家公園,位於台灣本島最南端的恆春半島,三面環海, ... 瀕巴士海峽,為我國少數同時涵蓋陸域與海域的國家公園之一,海域範圍包括南灣 ... 於 web.ntnu.edu.tw