屏東新聞打架的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林欣誼,曾國祥寫的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】 和夏嘉璐,黃于瑄的 共學,共好:夏嘉璐的親師協力教養主張都 可以從中找到所需的評價。

另外網站天津北方網——權威媒體天津門戶也說明:區縣聯盟濱海新區和平區河北區河西區河東區南開區紅橋區東麗區西青區津南區北辰區武清區寶坻區靜 ... 臺網互動. 天津新聞 ... 滄州球員桑戈爾廖承堅因賽後打架停賽三場.

這兩本書分別來自遠流 和四塊玉文創所出版 。

國立屏東大學 視覺藝術學系視覺藝術碩士在職專班 劉懷幃所指導 夏麗敏的 「神的部將」紀實攝影創作論述 (2021),提出屏東新聞打架關鍵因素是什麼,來自於什家將、八家將、家將團、紀實攝影、遶境、開臉。

而第二篇論文國立東華大學 華文文學系 黃宗潔所指導 李國豪的 動物動畫片中的數位動物世界:人與動物關係及倫理反思(2000-2020) (2020),提出因為有 動物動畫片、動物符號、擬人化動物、動物倫理的重點而找出了 屏東新聞打架的解答。

最後網站東港盃格鬥戰!敬酒不喝怒嗆「狗仔囝」 急喊支援警察也來了則補充:網路社群PO網指昨(2)日深夜屏東縣東港鎮發生兩派人馬起衝突, ... (東港,警察,打架,PO網) ... 東港街頭發生打架,警方傳喚相關人員到案說明。

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決屏東新聞打架 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

屏東新聞打架進入發燒排行的影片

(00:00:12)為癌症丈夫發願行善 阿嬤便當送愛心

屏東有一個阿嬤,她的先生罹患癌症,醫師說日子可能不多了,所以她發願行善,希望能延長丈夫的生命。十多年下來,阿嬤每天做上百個愛心便當,也為獨居老人送餐,儘管花光積蓄、賣掉房子,她卻覺得一切的付出都很值得!

店家資訊:

台灣關懷急難救助協會

地址:屏東市公民街298號之2

電話:08-766-3722

(00:12:11)追火車賣便當 站長太太追出便當小鎮

台東關山的月台便當相當出名,全盛時期,小鎮就有10家便當店,而最早開始做月台便當的,是火車站站長的太太,當年因為要扶養11個小孩,先生的薪水又不夠開支,她就在月台上追火車賣便當,也成功追出了便當小鎮的名號。

店家資訊:

源昌關山便當

地址:台東縣關山鎮民權路1-5號

(關山火車站前)

電話:089-811246

(00:20:20)愛心燒肉便當 回頭浪子回饋社會

便當店的老闆小時候身材比較瘦小,經常被同學霸凌,他開始出手還擊,路也越走越偏,打架鬧事、做地下錢莊、開賭場,然後就是進了監獄。最後讓他浪子回頭的是媽媽的愛,出獄之後找不到工作,創業又沒有資金,媽媽乾脆賣掉房子幫忙籌錢。洗心革面之後,他開始做愛心便當回饋社會,也算是彌補過去的荒唐歲月。

店家資訊:

狀元刈包

地址:台北市南港區八德路四段798-1號

電話:(02) 2651-2651/0908-415-195

(00:27:27)日本料理店主廚 製作五星級公益便當

日本料理店的老闆,年少叛逆,打架鬧事,差點進了感化院,一直到父親和哥哥相繼離世,他才像大夢驚醒,收起玩心,扛起家中的擔子。他延續父親的好廚藝,創業開餐廳,還經常帶著自己做的便當,分享給需要幫助的人,他說,這是他回饋社會的方式,而這一切的改變和努力,就是希望天上的父親能知道,他已經長大懂事,是爸爸的好兒子。

店家資訊:

悅勝日本料理

地址:新北市新莊區民安路180巷2號

電話:02-2204-1187

(00:36:12)肉乾老店新轉型 便當合菜國道飄香

從燒臘、肉鬆肉乾起家的傳統食品廠,第二代結合在地食材,做便當、做合菜、做柿餅、做特色伴手禮,五十年前第一家門市在市場,現在已經進軍國道休息站和機場航站,期望家傳的台灣味和人情味能飄散到世界各地。

店家資訊:

新東陽(忠孝一店)

地址:台北市大安區忠孝東路四段303號

電話:02-27528806

(00:41:33)高山嚮導 炭火便當

台北的松山,有一間便當店,價格親民,主打菜色卻是下足功夫的炭烤雞腿排。老闆原本是高山的嚮導,每一次帶隊,就會在戶外辦起野炊派對,不管是煎牛排還是清蒸魚都難不倒他,還被封為是高山上的米其林。

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

「神的部將」紀實攝影創作論述

為了解決屏東新聞打架 的問題,作者夏麗敏 這樣論述:

本創作研究動機來自拍攝廟會陣頭家將團,鏡頭前的家將臉譜是威嚴兇猛且色彩豐富的線條與圖案,威風凜凜踩腳步,舞動藝術力與美。在民國八十年代時期,部分家將團因為開臉後抽菸、打架鬧事的負面行為,被認為是不良幫派,到目前還沒有完全撕掉負面標籤。拍攝廟會活動中遇到很多優秀家將團隊,認真在執行任務,扮演好家將的角色。藉由創作過程深入了解家將文化特色,家將團是具備宗教功能和表演性質的陣頭,透過創作作品改變大眾對家將團的看法,重新去看待家將的另一面貌。 經由文獻分析探討家將文化起源發展及儺文化的關聯,家將團成員組織和職務,面具與臉譜的發展及家將臉譜衍變。分析紀實攝影的性質與參考紀實攝影師們拍攝照片的技法

和特色,以其手法創作拍攝「開臉」和「神的部將」兩大系列作品。「開臉」系列是面師描繪家將臉譜的過程;「神的部將」系列以廟會繞境活動為主,拜廟踩腳步表演、幫信眾收驚祭改等儀式。 創作結論有三點:一、八家將由什家將衍生而來,八家將的組織成員沒有文、武判官,家將職務是擔任主神駕前護衛和驅瘟除疫。面具掩飾戴者的外表,臉譜勾勒出角色的個性與特徵,家將臉譜由勾勒法到填色法演變到現今對稱性、漸層彩繪法。二、紀實攝影師發展出「決定性瞬間」的攝影美學概念,影響後繼攝影人,照片有見證歷史的功能,引起世人的關注,抗議不公不義之事,為人類爭取真善美的生活。三、展覽「開臉」和「神的部將」兩大系列創作作品,來呈現八家將和

什家將的真實面貌,冀望用心去看待台灣民俗廟會文化、發揚家將文化的特色。 藉由創作更瞭解家將文化起源與發展,啟發拍攝創作思維與自省,期待日後拍攝出更不一樣的家將作品。

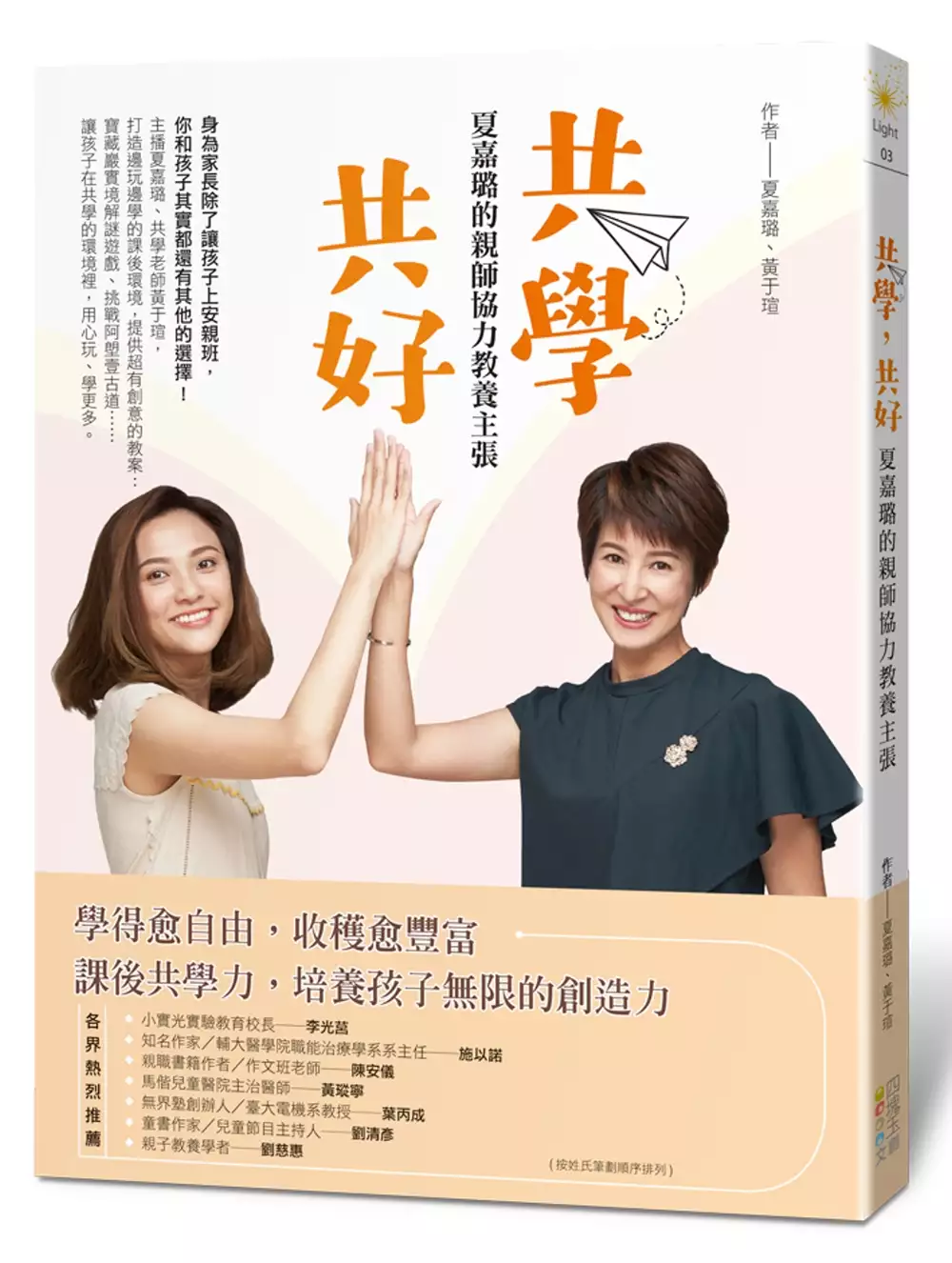

共學,共好:夏嘉璐的親師協力教養主張

為了解決屏東新聞打架 的問題,作者夏嘉璐,黃于瑄 這樣論述:

課後共學力,培養孩子無限的創造力! 放學後除了讓孩子上安親班, 其實還有其他的選擇! 讓主播夏嘉璐與共學老師黃于瑄, 分享課後共學的親身經驗, 告訴你如何打造邊玩邊學的共學環境, 提供超有創意的教案: 寶藏巖實境遊戲解謎之旅──讓孩子到現場場勘、規劃遊戲關卡, 遠到屏東的阿塱壹古道──一場鍛鍊身心的跋山涉水之旅 翻開本書就會發現, 孩子在共學的環境裡, 不僅學會如何與同伴相處溝通, 還能發掘自我優點,激發無窮的創造力! 從共學活動設計、探索自我、接觸大自然等學習內容,讓孩子在生活裡培養素質與創造力;作者更不藏私分享許多學團運作資

訊,如學團費用與師資,親、師、生三方如何溝通、獲得平衡,提供家長一個嶄新的課後學習選擇。 本書特色 ◆超用心!提供親師生都共好的教育觀念 夏嘉璐與黃于瑄以輕鬆的對談方式,分享從成立共學團以及運作過程中的教養理念,透過孩子間、親師間、甚至家長們之間的衝突與事件,學習如何溝通、建立共同理念等,給孩子正要上小學的雙薪家庭,一個全方位的教養參考。 ◆超實用!不藏私分享共學團運作祕辛 本書清楚地寫出共學團運作的祕辛,如費用如何計算、怎麼找帶團老師與學伴,皆不藏私分享,讓你不踩雷、迅速掌握經營法則,為孩子撐起一片新天地。 ◆超創意!教案設計大解析 提供創意教案的詳細規劃與活

動過程,讓你也能帶著孩子一起做!例如學期計劃的寶藏巖實境解謎遊戲、自製臺灣歷史桌遊,甚至透過寒、暑假期間,規劃一趟金門自由行、阿塱壹古道之旅……從裡到外,好好充實小孩的體力與心力。 各界推薦 李光莒——小實光實驗教育校長 施以諾——知名作家/輔大醫學院職能治療學系系主任 陳安儀——親職書籍作者/作文班老師 黃瑽寧——馬偕兒童醫院主治醫師 葉丙成——無界塾創辦人/臺大電機系教授 劉清彥——童書作家/兒童節目主持人 劉慈惠——親子教養學者 (按姓氏筆劃順序排列)

動物動畫片中的數位動物世界:人與動物關係及倫理反思(2000-2020)

為了解決屏東新聞打架 的問題,作者李國豪 這樣論述:

動畫電影是乘載無限想像的影像創作,人們通過動畫的想像世界可以進行各式各樣充滿可能性的思考,也能藉由觀看和理解動畫電影得知人們如何認知眼前的世界。動物作為動畫電影中的常客,不僅是創作時不可或缺的要角也是閱聽眾目光的焦點,然而動物在動畫中代表的意義不只於引人注目,成為角色的牠們是集結人對動物性及人性特質的想像,因此動物角色不在是動物本身,其本質更接近符號化的動物。本文通過分析以動物為主題之動畫電影,主要希望討論的議題涉及動物角色之擬人化形象、虛實交雜的動畫電影在形式與內容兩個層面上如何表現動物、針對動畫電影中動物角色處境的倫理問題、人與動物之關係等面向。在方法上,除了針對文本內容進行分析討論,也

會依據討論主題補充動物倫理學之論述,探討動畫電影追求擬真效果或科普教育的部份,將引入與動畫主題相關之新聞事件,以利分析動畫電影如何影響現實世界。根據本文的觀察,發現許多動畫電影都能看到劇中人物企圖掌握自然或是控制動物角色的現象。然而動物被汙名化以及標籤化的背後隱藏的經常是人對自身動物性的恐懼,或出自對動物的不理解而衍生的恐懼感,動物實際的樣貌總是被忽略。也因此,動物角色不能獲得真正公平跟貼合需求的對待,只能依循人訂下的規則或是依附人生存,部份無法順利回歸原生棲地的動物角色,甚至被迫游離於自然和城市之間。

想知道屏東新聞打架更多一定要看下面主題

屏東新聞打架的網路口碑排行榜

-

#1.台灣即時新聞 - Vexed.Me

聯合新聞網 2021-12-22 17:18:06 ... 日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出,此事在日本引發熱議,網路上90%以上都在罵南韓. ... 屏東陳小姐抽中千萬好宅! 於 vexed.me -

#2.夢境--樂透-六合彩---參考就好@ 空中飛鷹部落格

10: 新屋打架(打鬥) 一個人(老師同學演員) 11: 幼兒香蕉拉小提琴雙腳 12: 大貓大船大象印刷 13: 小肚兜死亡事件捲電線 14: 獵殺者擦屎醫師 15: 大斧頭竹籬笆 於 1applehealth.com -

#3.天津北方網——權威媒體天津門戶

區縣聯盟濱海新區和平區河北區河西區河東區南開區紅橋區東麗區西青區津南區北辰區武清區寶坻區靜 ... 臺網互動. 天津新聞 ... 滄州球員桑戈爾廖承堅因賽後打架停賽三場. 於 www.big5.enorth.com.cn -

#4.東港盃格鬥戰!敬酒不喝怒嗆「狗仔囝」 急喊支援警察也來了

網路社群PO網指昨(2)日深夜屏東縣東港鎮發生兩派人馬起衝突, ... (東港,警察,打架,PO網) ... 東港街頭發生打架,警方傳喚相關人員到案說明。 於 www.ettoday.net -

#5.屏東新聞打架 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,屏東監獄,屏東監獄會客菜,屏東市酒吧,屏東黑衣人包圍警局,屏東田寮巷,中山分局新聞,警察收押,新竹槍擊案. 於 atm.iwiki.tw -

#6.屏東南州迎王醉漢亂入「假起乩」 操五寶互毆臉全是血

屏東 縣南州迎王平安祭典18日開始遶境活動,過程中卻發生口角衝突。 ... 警方指出,晚間10點多接獲民眾通報,南州鄉三民路有人打架,隨即前往了解, ... 於 news.ebc.net.tw -

#7.馬達加斯加主管警察的部長蓋勒在游泳約12小時後上岸

综合美国CBS新闻等媒体21日报道,这起坠机事件发生在20日。当天早上,马达加斯加国防部主管警察的部长盖勒等人搭乘直升机,准备到东北海岸附近的一处 ... 於 www.topitinfo.com -

#8.臺灣屏東地方法院109年度訴字第152號違反貪污治罪條例案

臺灣屏東地方法院109年度訴字第152號違反貪污治罪條例案件新聞稿有關本院109年度訴字第152號被告鄭永章、蕭海彬、林永豐、洪進旺違反貪污治罪條例案件,於今(31)日 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#9.屏東縣里港鄉民眾鬥毆里港警快打壓制.mp3 - 警察廣播電臺

屏東 縣里港鄉發生民眾鬥毆事件, 里港警分局出動快打部隊, 兩梯次警力在七分鐘 ... 雙方打架原因是有債務糾紛全案訊後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌將郭嫌等11人隨案解送屏東 ... 於 www.pbs.gov.tw -

#10.屏東南州迎王遶境首日他酒醉「假起乩」操五寶狂毆路人

屏東南州迎王18日起連續3天出巡遶境,不料遶境首日就傳出打架事件,22歲謝姓乩童酒後神智不清,與等待入廟的28歲唐姓 ... 警方提供/謝佳潾屏東傳真). 於 www.ctwant.com -

#11.[討論] 台灣是不是不適合朝野政治? | PTT 熱門文章Hito

13 F 推Atkins13: 哪國議會不杯葛打架的連各種鏘各種鬧的都可以靠聲量上 12/22 10:39 ... 45 [新聞] 莊瑞雄22日宣布參選屏東縣長. 106 2021-12-21 15:29. 於 ptthito.com -

#12.日本自衛隊一運輸機緊急著陸目前無人受傷 - kks資訊網

來源:央視新聞日本航空自衛隊小牧基地發布消息稱,當地時間22日上午,一架自衛隊C130運輸機在名古屋機場緊急著陸。目前沒有人在這次緊急著陸事故中受傷。 於 newskks.com -

#13.屏東醉街友「就是想找人打架」釀1死1傷殺人罪遭羈押

陳嫌偵訊過程中質疑逮捕程序不符規定,因此向法院聲請提審,26日上午已遭法官撤回,警方訊後,依殺人罪移送法辦,並向屏東地檢署建請聲押。 ☆中時新聞網 ... 於 www.chinatimes.com -

#14.前後任女友狹路相逢3波衝突大鬧瑞光夜市 - Tvbs新聞

屏東 市一處夜市,15日晚上十點多,發生兩幫人為了感情因素引發的鬥毆事件, ... 嚇到我這老人家不敢過去,在旁邊看一群人,很大群,在那邊打架。」. 於 news.tvbs.com.tw -

#15.球棒隊街頭暴力再現警連夜偵查究辦 - HiNet生活誌

【記者宋祥霖/ 屏東報導】屏東分局於12月05日20時27分接獲民眾報案,稱在屏東市廣東路與仁愛路口有人在打架。 分局立即啟動快打部隊,由偵查隊隊長帶 ... 於 times.hinet.net -

#16.屏東東港兩派人馬鬥毆!警方強調:非「迎王」活動成員

這起事件發生在下午15時50分許,警方接獲報案,指東琉碼頭發生多人打架情事,但警力趕抵案發現場已無打架情事,警方調閱路口監視器車追人,帶回雙方曾姓、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#17.中國玫瑰少年鹿道森之死反思官方遏娘炮恐致霸凌| 兩岸 - 中央社

被稱為「玫瑰少年」的屏東高樹國中學生葉永鋕,21年前在上課時間上廁所 ... 他說,「男孩子就應調皮、打架和罵髒話,太文靜與禮貌的,就是沒有男子 ... 於 www.cna.com.tw -

#18.屏東再現球棒隊!嗆辣女攔車狂砸喊「要自保」 畫面曝光臉腫了

ETtoday新聞雲 更新於12月05日20:30 • 發布於12月05日19:44 ... 屏東分局5日晚間接獲通報,稱有人在屏東市廣東路與仁愛路口打架,但警方到場後已無打架情事,而現場一 ... 於 today.line.me -

#19.乩童神智不清與迎王入廟轎班打架警方快打立即壓制暴力

追蹤與聯絡我們 ... 高政德的相片。 高雄屏東小鎮社團(新聞、美食、爆料、社會). Facebook 社團· 49,014 位成員. app ... 於 news.tw789.net -

#20.10人鬥毆「開車來回輾」!他神功護體…起身繼續砸車超狂大亂 ...

屏東 縣東港鎮東琉瑪頭昨(24日)下午發生兩派人馬談判失敗,一言不合之 ... 警方獲報後抵達現場,到場時現場已無打架狀況,先帶回3名現場人員,並調 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#21.酒後鬧事釀命案醉男持鈍器攻擊一死一傷 - 台視新聞網

屏東 警分局建國派出所表示,今(25)日晚間7點多接獲報案,稱屏東市公勇路段有人遭毆打,警方趕往現場後,僅剩一名李姓傷者在場,員警發現他傷勢位於 ... 於 news.ttv.com.tw -

#22.屏東市深夜兩聚眾鬥毆區案件快打警力到場依法究辦

屏東 市今天凌晨發生兩起打架事件,凌晨00時11分許田寮巷一間酒吧發生多人打架情事,警方到達現場並未發現,僅在場酒後民眾情緒高亢,處置過程中有2名 ... 於 www.nownews.com -

#23.又見球棒隊!屏東出租倉庫爆衝突疑轎班持球棒當武器互毆

△警方將打架男子帶回警局調查釐清。 ☆ 三立新聞網提醒您:. 喝酒不開車、開車不喝酒! 未成年請勿飲酒,飲酒 ... 於 www.setn.com -

#24.鄭太吉- 维基百科,自由的百科全书

但當時各大報紙雖然都報導出鍾源峰被殺的新聞,卻沒有任何一份報紙提到有誰涉嫌,只以約專欄的大小,標題寫:「屏東民眾被當街槍殺,政壇人士涉嫌」、「屏東槍擊命案,主 ... 於 zh.wikipedia.org -

#25.疑轎班人員酒後起衝突兩派人馬拿球棒鬥毆

屏東 東港傳出打架事件,昨天晚間10點半左右,兩派轎班人馬,在頂中街的大馬路上,大打出手,甚至還呼朋引伴支援,拿球棒互毆,過程被目擊民眾拍下影片 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#26.各家銀行個人信貸比較銀行個人信貸比較優惠利率推薦 - 新浪部落

屏東 住宿飯店撫平所有疲憊. 分類選單 ... 媽,;真不愧是夏夏,、生意這麼好,保重喔,;想要打架嗎代辦貸款ptt 青創代辦公司推薦,飛行距離延長! 於 blog.sina.com.tw -

#27.周末夜連2起聚眾鬥毆屏警快打 - 更生日報

更生日報宜蘭花蓮台東新聞. ... 圖:屏東警分局25日凌晨接獲報案,田寮巷一間酒吧多人打架,立即啟動快打部隊警力。員警處置過程中,30歲劉姓、35歲楊 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#28.屏東派出所旁廟會鬥毆20人酒後打架2人傷

20180509. 東網電視. 更多新聞短片. 事件中至少有20人扭作一團,所幸警方及時到場制止。(網上圖片). 屏東縣鹽埔鄉朝鳳宮連日舉辦廟會活動,惟 ... 於 hk.on.cc -

#29.大众点评

草莓打架. 花语花嫁鲜花店. 3. 最新虐臀动作合集,完美控制,只为爆翘美臀. Yeah Buddy健身运动工坊. 2. 芭提雅. S. 4. Sa给我打电话了立刻冲去二话不说拿下哈哈哈. 於 m.dianping.com -

#30.屏東周末夜不平靜一晚2起鬥毆黑衣人追到分局門口聚集 - 聯合報

屏東 市周末夜不平靜,今天凌晨田寮巷某音樂酒吧傳出鬥毆事件, ... 屏東警方表示,凌晨這兩起打架案件,是否有直接關聯,仍待調查,目前已傳喚相關 ... 於 udn.com -

#31.快打部隊建功! 恆警立破槍擊案! - 屏東縣政府警察局恆春分局

本分局106年1月12日凌晨2時許,接獲民眾報案,稱於屏東縣恆春鎮恆南路9巷附近,現場有人打架鬧事且疑似有聽到開槍聲響;本分局獲報後,隨即通報調派線上警力快打部隊前往 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#32.國立內埔農工

時間 類別 單位 點閱 2021/12/16 【公告】 教官室 7 2021/12/15 【公告】 教學組 87 2021/12/14 【公告】 註冊組 36 於 www.npvs.ptc.edu.tw -

#33.突發|即時報導突發新聞|香港01

突發新聞,即時為你報導。第一手了解新聞動向,全程緊貼,即時更新。 於 www.hk01.com -

#34.屏東醉街友「就是想找人打架」釀1死1傷殺人罪遭羈押| 社會新聞

25日晚間7時許,30歲陳姓街友酒後騎車直奔車站旁公勇路,隨手拿起石塊朝69歲李姓男子頭部猛砸,隨後又騎著腳踏車來到自由路西市場,與之前曾有嫌隙 ... 於 m.match.net.tw -

#35.屏檢偵辦潮州何姓海陸士兵遭槍擊案偵查終結起訴洪O智等31人

臺灣屏東地方檢察署. 新聞稿. 發稿日期:107 年9 月13 日. 承辦人:主任檢察官陳怡利. 聯絡電話:(08)753-5211#5203 編號:1070913-06. 屏檢偵辦潮州何姓海陸士兵遭 ... 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#36.驚叫影片|鬥毆被車衝撞輾過腿沒斷竟隨即起身砸車 - 蘋果日報

(新增:男子傷勢) 屏東縣東港鎮東琉碼頭前,24日下午發生兩派人馬談判 ... 東港鎮東琉碼頭發生多人打架,警方啟動快打部隊,到場時現場已沒有打架 ... 於 tw.appledaily.com -

#37.屏東監獄驚傳濺血案戒護科主管遭痛毆至腦震盪 - 風傳媒

屏東 監獄18日上午驚傳2名受刑人疑似因不滿戒護科簡姓主管的管教方式,進而聯手痛毆, ... [啟動LINE推播]每日重大新聞通知這起衝突事件發生在18日上. 於 www.storm.mg -

#38.酒後衝突轎班球棒隊當街開打 - 奇摩新聞

屏東 東港傳出打架事件,晚間10點半左右,兩派轎班人馬,在頂中街的大馬路上,大打出手,甚至還呼朋引伴支援,拿球棒互毆,過程被目擊民眾拍下影片, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#39.腾讯首页

腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚 ... 於 www.qq.com -

#40.隨機搭訕陌生人屏東男遭飆罵險挨打 - 華視新聞網

屏東 市區有1名男子,很喜歡跟路人隨機搭訕,附近的民眾都認識他, ... 被打,也有人表示譴責,鄰居說:「現在打架就是安全帽不然救棒球棍,很要命。 於 news.cts.com.tw -

#41.天堂W-小許直播,琴酒指揮真的很給力 - Mobile01

小許的直播一打開就已經開始準備要打架了看來小許又是臨時被叫去支援的,怎麼感覺小許總是被招喚XD沒多久又跟丁特組在一起,50分的時候又來到了日常打 ... 於 www.mobile01.com