國立台灣藝術教育館館長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嚴榮宗寫的 追光勇士 可以從中找到所需的評價。

另外網站翻騰年代的經歷——許之遠回憶錄 - Google 圖書結果也說明:... 常到寓所附近的國立藝術教育館觀賞書畫展;本章前文已述不另。我記得館中還未考上「普考」(公務員考試及格的資格承認的必要條件)的多個女職員,以館長接到調職通知, ...

國立臺北藝術大學 博物館研究所 張婉真所指導 林昱伶的 當代藝術展覽中的原民性:以《大山地門當代藝術展》為例 (2021),提出國立台灣藝術教育館館長關鍵因素是什麼,來自於大山地門當代藝術展、原民性、斜坡文化、原住民當代藝術展覽。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 黃光男所指導 蔡翁美慧的 美術館進行式─企業型藝術基金會的使命與創新 (2021),提出因為有 美術館、企業型基金會、富邦藝術基金會、使命的重點而找出了 國立台灣藝術教育館館長的解答。

最後網站國立臺灣藝術教育館: 中华民国文教机构則補充:1956年,教育部於南海學園籌組「國立藝術館」,首任館長為吳寄萍。 1957年3月29日,正式成立「國立藝術館」。4 ...

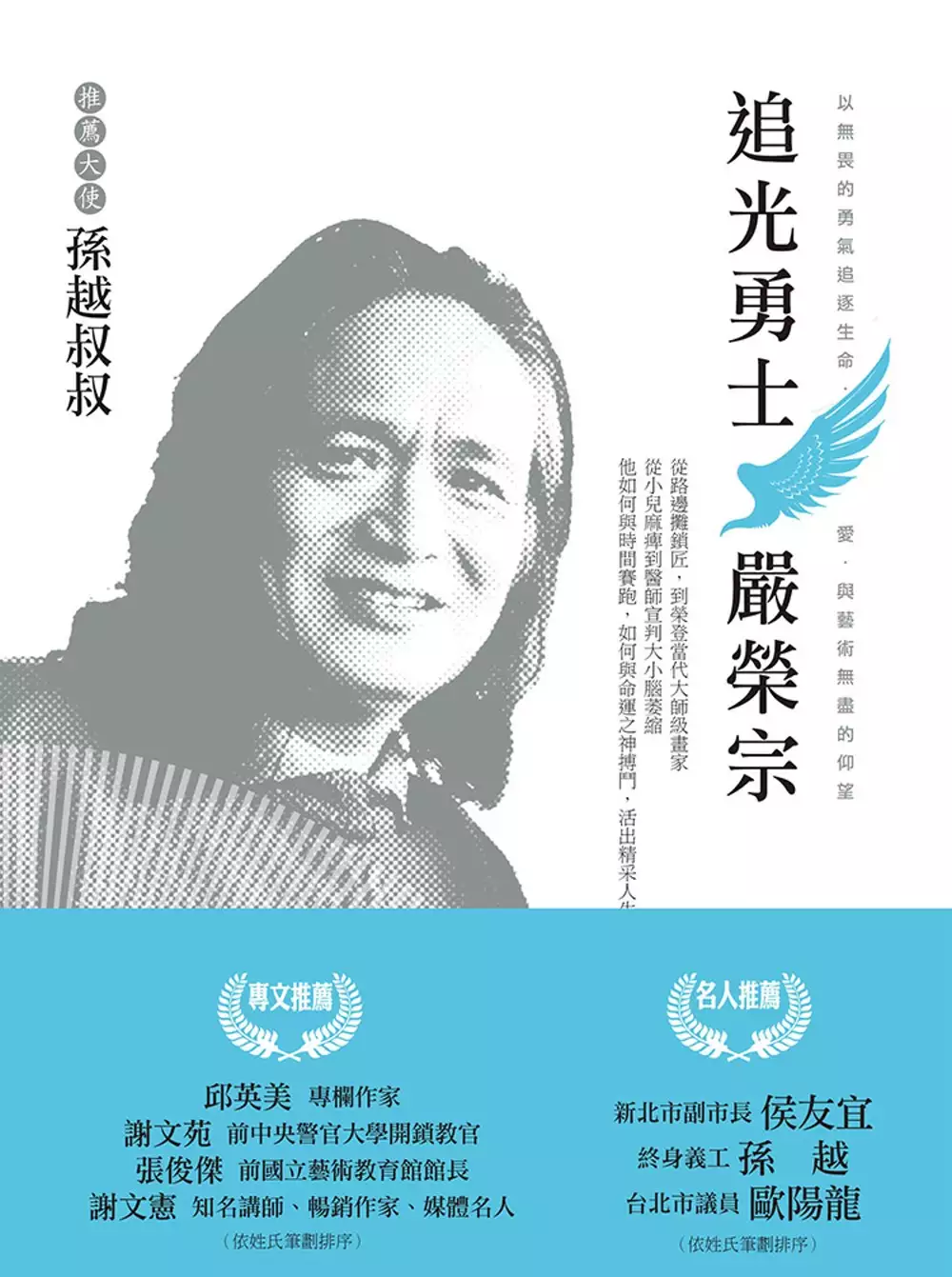

追光勇士

為了解決國立台灣藝術教育館館長 的問題,作者嚴榮宗 這樣論述:

一段與生命拔河,激勵人心的生命故事; 一個突破自我,實踐理想,追尋「希望之光」的耀眼人生。 自幼罹患小兒麻痺,在中學時放棄讀書夢,繼承家業當鎖匠,憑藉著過人的決心與精湛的技術,博得「開鎖之父」之美名,桃李滿天下;秉持著正直的心與永不放棄的態度,獲得一生摯愛的芳心,一路攜手前行;靠著天才般的敏銳度以及對色彩光影的執著,學畫短短五年時光,便榮獲加拿大畫家聯盟肯定,頒予SFCA大師級畫家肯定。 他,是嚴榮宗,一個出身貧窮、滿身病痛的弱勢者,即使病魔糾纏,面臨「肌肉、大小腦萎縮」的絕境,他也絕不退卻,他的生命故事,將成為世人的榜樣,成為永恆的「追光勇士」。 名家強力推薦 邱

英美(專欄作家)、侯友宜(新北市副市長)、孫越(知名演員,慈善身義工)、張俊傑(前國立藝術教育館館長)、歐陽龍(台北市議員)、謝文苑(前中央警官大學開鎖教官)、謝文憲(知名講師、暢銷作家) 編輯的話 如果今天遇見一位罹患小兒麻痺且只有國中畢業學歷的人,你會預設他是怎樣的人生?也許在你充滿憐憫想像的同時,他正追著光,在生命的畫布上灑落繽紛的色彩! 而在本書中,作者分享了他的真實故事,有不為人知的軟弱、生活的徬徨、經濟的壓力、追愛的迷惘、藝術創作的掙扎;這不僅是一本自傳性質的圖文書,而是如何正視生命,在樂觀、勇敢、感恩、堅毅、奉獻與愛中,成為不倒勇士的指南! 你可以在他的文字中

體會到溫柔的內心,在畫作中看到追光的勇氣,在篆刻中見識刻劃未來的堅毅;而無畏的大勇,也存在你的內心!

國立台灣藝術教育館館長進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣科學教育館

#仿生特展從大自然來的絕妙點子特展:開幕記者會報導

貴賓致詞:教育部終身教育司 #柯今尉專門委員

館長致詞:國立臺灣科學教育館 #朱楠賢館長

策展人致詞:跨域小組 #林怡萱

Interface企業分享:Interface 永續長Ms.Geanne Van Arkel

策展人導覽:跨域小組林怡萱

由國立臺灣科學教育館主辦,漢聲廣播電臺協辦的「仿生特展-從大自然來的絕妙點」,於12 月15 日下午熱烈開幕,並舉辦記者會。

魔鬼氈是日常生活中經常使用的物品,然而這個創意的發明靈感原來是從大自然獲得啟發要!生物歷經 38 億年的演化過程中,發展出許多適應環境的方法,人類也利用觀察大自然生物來創新技術或設計產品,此特展集結國內外豐富仿生科技發明展示內容與互動體驗活動,帶領大家進入仿生的世界裡一起師法大自然的智慧。

因應快速經濟發展所造成全球的環境危機,國際知名仿生學家 Janine Benyus( 珍妮.班亞斯)在 1997 年提倡「Biomimicry」的觀念,將生命永續的意義與仿生科技做緊密結合,藉由仿效大自然的永續智慧來解決人類社會的問題。科教館為向大眾傳遞仿生概念,歷時一年多精心籌備策劃「仿生-從大自然來的絕妙點子」特展,以透過結合藝術美學的設計概念,分別從動物、植物及自然生態系統等面向整合國內外仿生科技發明案例,豐富的展品陳列及互動體驗,讓觀眾以沉浸式體驗方式參觀展覽。值得一提的是,「仿生特展」更引進2016 年全球仿生設計競賽 6 件獲獎的作品,引導觀眾透過觀摩國際最新的仿生科技發明當中啟發創意思維,同時也結合 Tinkering 動手操作的概念,各主題區皆設有仿生挑戰工作坊,讓觀眾在參觀的當下,將啟發的靈感立即透過動手操作挑戰仿生的創意設計,參觀動線也設有回饋分享區,深化觀眾在參觀體驗過程中的學習及喚起向大自然學習的謙卑。

仿生特展整合了國內外專業的資源,包括台灣仿生協會協助與國外仿生機構的知識接軌及輔導高中以上學生參加全球仿生競賽,以及 Interface 公司將仿生概念應用在地毯製造的產品,直接鋪設在各主題區的工作坊內,讓觀眾不僅能夠完整的獲得仿生知識及情境體驗,也透過競賽活動點燃學生對科學實作的熱情。在國中小階段的學生,,科教館也規劃以仿生為主題的系列課程,期望學校透過校外教學實地參觀及體驗課程的過程中,培養孩子對大自然的觀察與啟發創意發明的靈感。

策展單位粉絲頁: 國立臺灣科學教育館

展覽名稱:「仿生-從大自然來的絕妙點子」特展

展出日期:105/12/15~106/08/31

開放時間:每日09:00-17:00(周一休館)

週六、週日、國定例假日、寒暑假至18:00

展出地點:台北市士林區士商路189號

當代藝術展覽中的原民性:以《大山地門當代藝術展》為例

為了解決國立台灣藝術教育館館長 的問題,作者林昱伶 這樣論述:

「原住民當代藝術」是一種蘊含原住民文化特徵的當代藝術類別,我們認同它的美學價值並將之視為「藝術」;但外界對其藝術價值的肯定,乃經歷了學科定義的爭論激盪以及博物館的排斥、接納過程。此後,原住民藝術以藝術之姿進入博物館展覽系統,並活躍於當代藝術的場域。與此同時,身分認同轉變與族意識高漲的「原民現身」(Présence indigène)現象,使藝術成為建構、彰顯族群當代角色的途徑之一,相關個展與聯展如雨後春筍般出現,且伴隨「原民性」(indigeneity)的討論。然而,原民性具有什麼特質?原住民當代藝術展覽又如何表現原民性呢?本研究以《大山地門當代藝術展》為個案,以外部文本及內部文本之觀念,剖

析該展的展覽文本及修辭,探究原住民當代藝術展覽如何表現原民性。研究發現,《大山地門當代藝術展》的核心敘事從融合族群文化與環境特質的「斜坡」(calisi)概念開展,試圖觸及大山地門的藝術發展和當代原民性的提問,並透過連結於族群性、文化性、土地和環境意象的展覽策略,來回應展覽文本及原民性。同時,研究也發現,策展人與藝術家對於原民性概念之詮釋各有理想:策展人及展覽文本視「斜坡」的文化與地理特質為原民性的表現,並透過現代性來對比、凸顯出原民性;而藝術家對原民性的理解則非純粹指涉「斜坡文化」的概念,並認為原民性是在與現代性碰撞、協商、抗拒或共存的過程裡產生意義。因此,研究建議原住民當代藝術類型的展覽,

或是透過藝術作品來表現原民性的手法,應注意策展人意圖、展覽敘事文本、藝術家及其作品之間各自詮釋的差異,並理解原民性議題之於原住民藝術家而言,與其對族群文化和認同的理解相關。最後,若展覽文本能增加原民性與現代性融合的敘事、與原先衝突的敘事並呈,則能開展出更符合原住民當代藝術及族群處境的多元視角和當代觀點。

美術館進行式─企業型藝術基金會的使命與創新

為了解決國立台灣藝術教育館館長 的問題,作者蔡翁美慧 這樣論述:

近年來台灣美術館的數量、經營與管理有著快速的成長及改變,顯示我國已進入大美術館時代。本研究探討如何在既有的基礎中發展符合社會及地方的文化場所,以及足以作為永續發展的美術館設施,該如何利用企業型藝術基金會,賦予博物館新樣貌與新使命;透過創新的經營思維改變原有的博物館既定印象,以讓博物館生活化。研究採取混合研究方法,文獻分析、量化問卷調查與質性訪談等三種分析工具,以富邦藝術基金會為個案,研究如何從藝術生活化邁向美術館生活化的目的。同時探究外在環境變化對於美術館營運模式產生什麼樣的影響,與企業型藝術基金會所設立的美術館該如何達到創新的目的。在文獻梳理中發現富邦藝術基金會的策略係先透過藝術與文化活動

,以推動無牆美術館,讓藝術生活化、生活藝術化的目的。接著以美術館的形式,展現出台灣更美好的文化內涵,同時讓國際看見。在量化研究中訪問了1,067份問卷,以衡量出參與粉樂町活動民眾對於富邦金控形象的滿意度與對富邦美術館的未來期望。在質性深度訪談中,主要研究過去相關利害關係人參與粉樂町是如何將企業的理念以藝術的形式所呈現、對策展人而言該活動的理念為何以及實際活動所產生的成果與效益,以及未來對於藉由企業將藝術活動的呈現展示與未來若設立美術館其營運方向與展出內容的看法與建議。研究共訪談了1位藝術基金會代表、4位藝術領域專業人士以及2位策展人。本研究重點在於了解民眾對於未來富邦藝術基金會設立美術館之建議

與想像,根據上述量化研究分析及質性深度訪談中,共彙整及歸納出以下四點結論:一、從生活上推動藝術文化並展現台灣文化特色;二、推廣藝文有效提升企業形象及達到連鎖效益;三、科技數位化使民眾觀展模式改變;四、設立美術館需具備之特色與營運分工等四大方向的研究結論。

想知道國立台灣藝術教育館館長更多一定要看下面主題

國立台灣藝術教育館館長的網路口碑排行榜

-

#1.國立台灣藝術專科學校新圖書館簡介

的讀書風氣,在講究啟發式教學的現代教育中,豐 ... 十九年秋,本校奉准改制為國立台灣藝術專科學 ... (本文作者現任國立台灣藝術專科學校圖書. 館館長). 於 www-ws.gov.taipei -

#2.國立臺灣藝術教育館全球資訊網

網站LOGO-國立臺灣藝術教育館全球資訊網 · 表演與展覽 · 60艷瞬間定格 · 同窗藝夢:國立基隆高中第22屆美術班畢業展 · 推廣藝術研習班成果展 · 晚餐吃什麼? · 比賽專區 · 最新 ... 於 arte.media-net.com.tw -

#3.翻騰年代的經歷——許之遠回憶錄 - Google 圖書結果

... 常到寓所附近的國立藝術教育館觀賞書畫展;本章前文已述不另。我記得館中還未考上「普考」(公務員考試及格的資格承認的必要條件)的多個女職員,以館長接到調職通知, ... 於 books.google.com.tw -

#4.國立臺灣藝術教育館: 中华民国文教机构

1956年,教育部於南海學園籌組「國立藝術館」,首任館長為吳寄萍。 1957年3月29日,正式成立「國立藝術館」。4 ... 於 www.duhoctrunghoa.com -

#5.《新網新聞網》 教育部部分機構首長異動9月2日起調整教育部 ...

綜合規劃司司長鄭來長,國立政治大學教育學系博士,歷任教育部國民教育司副司長、督學、教育部國民及學前教育署副署長、國立臺灣圖書館館長等職。 師資培育及藝術教育司司 ... 於 newnet.tw -

#6.前進「南海路創藝島」! 讓孩子們聽故事、與畫共舞 - 台灣好新聞

在啟動儀式中,國立臺灣藝術教育館館長吳津津(左四)與來賓們共同宣布「南海創藝島:數位兒童藝術基地」正式啟動。(圖/好方提供). 於 www.taiwanhot.net -

#7.法規內容-國立臺灣藝術教育館珍貴動產管理作業要點 - 教育部 ...

3.經發現藏品取得違反法規或契約者。 (二)典藏品註銷須經珍貴動產評審委員會審議及館長核定後註銷。藏品 如無註銷方式之限制條件, ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#8.麥克筆創作大展台灣藝術教育館盛夏開展 - 自由時報

國立台灣藝術教育館 策劃「麥克筆、點金術」專題大展,即日起至9月8日展出,明天開幕邀「台灣麥克筆之父」王健老師進行現場示範教學。 台灣藝術教育館館長 ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.教育發展的新方向:為教改開處方 - Google 圖書結果

參與成員名單iii /參與成員名單總召集人:簡茂發(國立台灣師範大學校長)副總召集 ... 國立台灣師範大學實習輔導處處長梁恆正國立台灣師範大學圖書館館長黃美金國立台灣 ... 於 books.google.com.tw -

#10.2006全國藝術教育展 - 東華大學

美教館前廣場. 11:00-12:00. 專題演講 主持人:吳祖勝(國立臺灣藝術教育館館長) 主講人:黃壬來(文藻外語學院傳播藝術系主任) 主題:國際藝術教育趨勢, 美教館307. 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#11.總統府國策顧問、藝術家黃光男先生獲頒法國教育榮譽軍官勳位

結束史博館館長任期之後,再任台灣藝術教育頂尖學府—國立台灣藝術大學校長,長達七年。因其教育、藝文方面之豐富經歷,政府借重長才,於二零一二至二零一四年聘任為 ... 於 france-taipei.org -

#12.以藝抗疫.青春百繪」 110學年度全國學生美術比賽優勝作品 ...

主辦單位國立臺灣藝術教育館,為讓全國民眾有機會欣賞全國學生美術比賽獲特優傑出作品,特安排在台東、臺中、高雄、基隆及金門巡迴展出。 於 www.csu.edu.tw -

#13.藝教館館長李泊言:要讓藝術教育再加值豐富民眾生活體驗

圖:國立臺灣藝術教育館提供). 肩負各級學校全國藝術競賽的台灣藝術教育館新任館長李泊言在疫情嚴峻中走馬上任已經將近3個月。李泊言在接受中央廣播 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.轉知105年9月1日吳津津女士接任國立臺灣藝術教育館館長

國立臺灣藝術教育館 現任館長鄭乃文先生榮調教育部學生事務及特殊教育司司長;新任館長吳津津女士為淡江大學教育政策與領導研究所碩士,曾任教育部總務司科長、專門 ... 於 www.kh.edu.tw -

#15.國立臺灣藝術教育館在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供國立臺灣藝術教育館相關PTT/Dcard文章,想要了解更多臺北市中正區南海路47號、Facebook 藝術教育館、國立臺灣藝術教育館門票有關運動與健身文章或書籍, ... 於 fitnesssource1.com -

#16.藝術館長傳授不花錢美感教育 - 蘋果日報

iPhone 6一上市就引發搶購,讓人見識到美好設計的競爭力,即使價格較貴,消費者仍趨之若鶩,想培養孩子的美感,不一定要花大錢,國立台灣藝術教育館 ... 於 tw.appledaily.com -

#17.臺藝大零時差全球校友資訊網 - 國立臺灣藝術大學

本校校長黃光男博士將於3月22日起至4月17日止於國立台灣藝術教育館舉行「黃光男水墨畫 ... 長和博物館館長,也是一位享譽國內外的水墨畫藝術家與關心藝術教育的學者。 於 portal2.ntua.edu.tw -

#18.東海大學

台灣 美化協會與東海大學雙認證鍛造企業重. ... 種下一棵知識之樹東海大學圖書館「進擊的園丁」成語接龍大賽 ... 「創新‧科技‧AI藝術」展新形態藝術創作體驗. 於 www.thu.edu.tw -

#19.師資培育及藝術教育司- 國立臺灣圖書館 - 教育部

三、終身教育司司長由師資培育及藝術教育司李副司長毓娟接任。 四、國家教育研究院院長由國立雲林科技大學文化資產維護系林教授崇熙接任。 五、國立臺灣圖書館館長由 ... 於 www.edu.tw -

#20.國立臺灣藝術教育館

建置繳費金流服務平臺,提供推廣藝術教育研習班學員利用金流通路繳費,提 ... 藝文深耕媒合、補助案)、線上館長信箱自動回復、申辦結果3C 化等。 於 ws.moe.edu.tw -

#21.國美館歡慶兒童節 邀請親子參與「期許:寄給未來自己的一封 ...

國美館長梁永斐進一步說明,國美館長期推動兒童藝術教育,希望讓美感向下紮根、 ... 國立臺灣美術館在兒童節及清明連假期間推出一系列精采展覽活動, ... 於 life.tw -

#22.二林工商85周年校慶有喜,來賓校友見證校務風華、共盼再創 ...

不論校名或是管理單位為何,二林工商以品德教育作為辦學的根基為核心, ... 謝柳校長、退休的黃主龍主任、二林鎮立圖書館張朝淳館長、酪農業有成的林 ... 於 www.peopo.org -

#23.106 全國學生美展得獎作品

國立臺灣藝術教育館館長 吳津津表示,全國學生美術比賽競爭相當激烈,今年各縣市入選 ... 此次全國學生美展,將於國立台灣藝術教育館展出,除100件特優作品外,也將展出 ... 於 gartefruend.ch -

#24.博物館與圖書館的對話研討會論文集 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

國立 歷史博物館編輯委員會編輯 ... 故宮博物院、國立歷史博物館、國立台灣史前文化博物館卑南文化公園、美濃客家文物館、鶯歌陶瓷博物館都因其不同的歷史、考古、推廣 ... 於 books.google.com.tw -

#25.臺灣藝術教育館館長吳津津 - 全國旅遊時報

【記者于郁金/綜合報導】廣受兩岸民眾喜愛的「海峽兩岸少兒美術大展」已進入第9個年頭,4月28日至5月13日假國立臺灣藝術教育館展出,28日在臺北開展,同時陸續在臺南展 ... 於 www.z98737406.tw -

#26.台灣藝術教育館 - 中文百科全書

台灣藝術教育館 位在植物園中的台灣藝術教育館設於民國四十五年,隸屬於教育部,為紮下藝術的根基、推廣藝術文化而 ... 歷任台北市立美術館館長(1986~1995),“國立”台灣. 於 www.newton.com.tw -

#28.國立臺灣藝術教育館全球資訊網-關於本館-館長的話

國立臺灣藝術教育館 建館即將邁入65年,是我國最具歷史傳承意義的藝術教育機構。回想民國46年,當時教育部張部長其昀先生在南海學園興建國立科學教育館及國立臺灣藝術 ... 於 www.arte.gov.tw -

#29.國立台灣藝術教育館研究推廣組 - 紅頁工商名錄大全

【國立台灣藝術教育館研究推廣組】是位於台北市中正區南海路43號的台北市,藝術館,藝文展覽,教育學術商家, 關於國立台灣藝術教育館研究推廣組的相關消費經驗, ... 於 www.iredpage.com -

#30.高崇雲董事長參訪台灣藝術教育館

高崇雲董事長偕同中華東方茶文化藝術學會王淑娟理事長一行四人,於6月3日下午2時專程前往南海路國立台灣藝術教育館參訪,觀賞油畫家黃美賢教授與書法 ... 於 acefc.esino.org -

#31.國立台灣藝術教育館 - NiNa.Az

國立臺灣藝術教育館 中华民国文教机构语言监视编辑重定向自國立台灣藝術教育館坐标25 01 54 N ... 1956年,教育部於南海學園籌組「國立藝術館」,首任館長為吳寄萍。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#32.黑熊餐廳的祕密| 誠品線上

黑熊餐廳的祕密:☆日本暖心作家小手鞠琉衣溫馨動人的森林故事1☆勇敢揮別挫折和悲傷,就能找到向前進的力量森林裡有一座森林圖書館,館長是留著白鬍鬚的山羊。 於 www.eslite.com -

#33.國立臺灣藝術教育館@ 記憶‧台北 - 隨意窩

國立台灣藝術教育館 位於文教氣息濃厚的南海學園內,民國四十六年(1957)由當時的教育部長張其盷先生籌劃設立,設立之初原名為「國立藝術館」,民國七十四年更名為「國立 ... 於 blog.xuite.net -

#34.教育部部屬3院館首長今正式上任

國立臺灣 圖書館館長李秀鳳,國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系博士,歷任教育部國民及學前教育署高中職組組長、教育部督學等職。 國立臺灣藝術教育 ... 於 www.ner.gov.tw -

#35.科博館鳥瞰與環境劇場將走入歷史!告別演出4月起登場

國立 自然科學博物館館長焦傳金表示,環境劇場、鳥瞰劇場位於地球環境廳,由創館館長漢寶德在1993年引進,30年前皆是獨步全球的先進科技,至今累積 ... 於 www.nmns.edu.tw -

#36.國立臺灣科學教育館 - 淡水維基館

國立臺灣 科學教育館,簡稱科教館,位於臺北市士林區的臺北科學藝術園區 ... 分館館長(101.08~101.12) ․國立臺灣圖書館館長(102.01~104.02) ․教育部 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#37.無標題文件 - 建安國小

學歷國立台北教育大學教育政策與管理研究所教育學博士私立中國文化大學藝術學碩士 ... 學院藝術兼任藝術講師國立台灣藝術教育館兼任藝術講師台北市立美術館兼任藝術 ... 於 www.jnps.tp.edu.tw -

#38.国立台湾艺术教育馆在城市Zhongzheng District

首任館長吳寄萍先生於46年2月到任,國立臺灣藝術館於同年3月29日正式成立。73年7月24日本館暫行組織規程奉教育部台(73)參字第28528號令修正發布,並定名為國立臺灣藝術 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#39.《教育部採訪通知》

國立台灣藝術教育館 -教育部藝術教育美育教學示範講座 ... 政務委員黃光男先生擔任主講人,黃政委曾任台北市立美術館館長、國立歷史博物館館長,及國立台灣藝術大學校長 ... 於 academic.ntue.edu.tw -

#40.文訊 10月號/2020 第420期 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

... 陳儀給許壽裳的親筆信,力勸許壽裳來台擔任台灣省編譯館館長。 ... 台灣省文化館,其中包含圖書館、博物館、藝術館、體育館,而編譯館亦在其內,合為五館。 於 books.google.com.tw -

#41.國立臺灣藝術教育館- 维基百科,自由的百科全书

歷史[编辑]. 1956年,教育部於南海學園籌組「國立藝術館」,首任館長為吳寄萍。 1957 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.國立臺灣藝術教育館 - 教育百科- 教育雲

名詞解釋: 機構。成立於1956年建址於現在地──南海路植物園。1957年定名為「國立藝術館」,隸屬教育部社教司。1984年發佈暫行組織規程,更名為「國立臺灣藝術教育 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#43.[新聞專題] 藝教館恐拆劇場人:怎能拆! - 看板Drama

2006/08/03 聯合報記者李玉玲/台北報導國立台灣藝術教育館明年將迎接50周年館慶,但等不到50歲生日,今年底,藝教館恐因違建問題面臨被拆除的命運。 於 www.ptt.cc -

#44.UNESCO東南亞國家國際藝術教育週」考察報告

鄭乃文, 國立臺灣藝術教育館, 館長, 簡任. 劉瓊琳, 國立臺灣藝術教育館, 視覺藝術教育組, 組主任, 薦任. 黃旭絹, 國立臺灣藝術教育館, 表演藝術教育組, 助理編輯, 薦任 ... 於 report.nat.gov.tw -

#45.藝教館館長李泊言 - 全華圖書

集結全國學生音樂比賽之長笛、雙簧管、單簧管、低音管及法國號的特優第一名,相. 聚於南海劇場「以樂會友」。(圖:國立臺灣藝術教育館提供). 後疫情時代美感新思維. 於 www.chwa.com.tw -

#46.事件標題:國立台灣藝術教育館館長陳益興、米羅大展簽(6039840)

圖說描述:1995年10月6日國立台灣藝術教育館館長陳益興、米羅大展簽約。(鄧惠恩攝) (6039840) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#47.臺灣藝術教育館館長吳津津 :: 北市公共場所AED急救網

所在地:國立臺灣藝術教育館南海書院1樓警衛室旁縣市:台北市行政區:中正區詳細地址:南海路43號連絡電話:02-23110574-157自動... 於 aed.iwiki.tw -

#48.國美館館長梁永斐參觀蒲添生110雕塑紀念展 - 上報Up Media

今年適逢台灣前輩雕塑家蒲添生110年冥誕,國立台灣美術館梁永斐館長特地 ... 作品外,更是對蒲氏家族長年以來推動雕塑藝術教育的精神予以肯定支持。 於 www.upmedia.mg -

#49.國立臺灣藝術教育館 - Ifty

基本資訊所屬部門教育部授權法源國立臺灣藝術教育館組織規程主要官員館長吳津津任命者教育部長組織編制內部單位3組成立沿革成立日期1957年聯絡資訊地址(10066)臺北市 ... 於 www.cdduoyumi.co -

#50.藝術教育的功能-國立臺灣美術館

出版日期:2001-12-21. 編著者:趙雅博. 頁碼:77. 裝訂規格:0. BACKTOP. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能,請按ALT+Left 方向鍵回到上一頁. ::: 加入我們. 於 www.ntmofa.gov.tw -

#51.國立台灣藝術教育館(研究推廣組) - 樂趣地圖

於台北市社教館的國立台灣藝術教育館(研究推廣組)電話號碼:02-2396-5102,地址:台北市中正區中山南路21號,分類:教育學術、藝文展覽、社教館. 於 poi.zhupiter.com -

#52.高崇雲楊旭堂拜會藝教館館長李泊言

記者張汶寧台北報導. 中華文化藝術總院高崇雲總院長偕同書法院楊旭堂院長,今(2月14日)上午10時專程前往位於南海路的「國立台灣藝術教育館」參訪, ... 於 enn.tw -

#53.「以藝抗疫.青春百繪」 110學年度全國學生美術比賽優勝作品 ...

主辦單位國立臺灣藝術教育館,為讓全國民眾有機會欣賞全國學生美術比賽 ... 件特優作品,南部地區更有24件創作入選特優,國立臺灣藝術教育館長李泊言 ... 於 www.cna.com.tw -

#54.吳津津在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

專訪國立臺灣藝術教育館吳津津館長- YouTube2018年12月4日· 位於南海學園的國立台灣藝術教育館建館超過60年,現任館長吳津津接受央廣「早安台灣」節目...時間長度: 30:35 ... 於 hkskylove.com -

#55.國立臺灣藝術教育館辦理12屆全國學生圖畫書創作獎9/30頒獎

生活情報-記者吳富正、湯佳寧/2017.09.30.臺北報導】 國立臺灣藝術教育館為鼓勵兒童圖畫書創作,發... 於 imcplanblog.com -

#56.國立臺灣藝術教育館的評價費用和推薦,FACEBOOK

在國立臺灣藝術教育館這個產品中,有208篇Facebook貼文,粉絲數超過3,838的網紅小七nanacyan,也在其Facebook貼文中提到, #好戲推薦嗨!大家好~我是小七nanacyan ... 於 edu.mediatagtw.com -

#57.國立台灣藝術教育館 - 求真百科

國立台灣藝術教育館 (簡稱藝教館),位於台灣台北市中正區,隸屬中華民國教育部,為推廣學校 ... 1956年,教育部於南海學園籌組「國立藝術館」,首任館長為吳寄萍。 於 factpedia.org -

#58.國立臺灣藝術教育館- 维基百科 - Wikipedia

1, 吳寄萍, 1957年2月10日, 1957年7月10日(首任館長). 2, 盧孰競, 1957年7月10日, 1958年8月27日. 3, 鄧昌國, 1958年8月27日, 1962年10月6日. 於 wikiless.org -

#59.國立臺灣藝術教育館館長交接典禮訂於105年9月1日舉行

國立臺灣藝術教育館館長 交接典禮訂於105年9月1日舉行,歡迎各界蒞臨指導~ 本館訂於105年9月1日(星期四) 下午2時,於本館南海劇場舉辦卸、新任館長交接典禮,由教育部 ... 於 pt-br.facebook.com -

#60.外圓內方似天壇式的古典中式建築 - 遷臺黃金十年|故事

面對國立科學教育館前方的紅樓,是隔著南海路與本館近在呎尺的建國中學。 ... 南海學園現在匯聚了國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館、國立教育廣播電台與台北當代 ... 於 cnaphoto.culture.tw -

#61.讓孩子在藝術教育中找回自信!國立藝術教育館64歲了......

專訪國立藝術教育館館長吳津津,談64歲的藝教館不斷從教育中尋找可能,在藝術中找到自信、榮譽感以及團隊感。 (國立臺灣 ... 於 www.rti.org.tw -

#62.展覽- 最新文章 - 關鍵評論網

「如何讓藝術品進行有更拓延的對話?而這個對話是有意義的,不只是形式上的抽樣?」李玉玲館長與館內策展團隊透過《泛・南・島藝術祭》尋求不同於以往的對話方式,向世界 ... 於 www.thenewslens.com -

#63.國立臺灣藝術教育館編制表

國立臺灣藝術教育館 編制表. 中華民國101年12月30日教育部臺秘企字 ... 館長, 簡任, 第十二職等, 一, 本職稱之官等職等及必要時得比照教授資格聘任,均為組織法規所定。 於 www.rootlaw.com.tw -

#64.高崇雲楊旭堂拜會藝教館館長李泊言 - 藍雀新傳媒

記者張汶寧台北報導. 中華文化藝術總院高崇雲總院長偕同書法院楊旭堂院長,今(2月14日)上午10時專程前往位於南海路的「國立台灣藝術教育館」參訪, ... 於 taiwanmagpie.com -

#65.國立臺灣科學教育館編制表職稱官等職等員額備考館長簡任第十 ...

編輯. 薦任. 第七職等至第九職等. 二. 必要時得比照助理教授之資. 格聘任。 助理研究員或. 研究助理. 五. 依教育人員任用條例規定聘. 任。 組員. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#66.響應世界母語日台灣藝術教育館舉辦本土語言線上音樂會

國立臺灣藝術教育館館長 李泊言表示,我們知道一個語言要形成,需要經過漫長的歷史演變, 一但淪為弱勢的語言,滅絕的速度是非常的快,所以保存臺灣 ... 於 easy.sina.com.tw -

#67.國立臺灣藝術教育館- 維基百科,自由的百科全書 - KFD.ME

國立臺灣藝術教育館. National Taiwan Arts Education Center. National Taiwan Arts Education Center Seal.svg. 概要. 地點, 中華民國(臺灣) 於 wiki.kfd.me -

#68.國立臺灣工藝研究發展中心-首頁

國立臺灣 工藝研究發展中心. ... 逍× 遙× 遊- 當代工藝合創展. 2022/03/08 ~ 2022/06/05. 臺南市美術館2館(臺南市中西區忠義路二段1號). 於 www.ntcri.gov.tw -

#69.國立臺灣藝術教育館,藝術教育館,台北市植物園 - Flickr

台北市-國立臺灣藝術教育館,藝術教育館,台北市植物園, 民國四十五年,教育部張前部長其盷先生,擇定台北市南海路植物園,創建「國立藝術館」。首任館長吳寄萍先生於四 ... 於 www.flickr.com -

#70.國立臺灣科學教育館

網站導覽 · 館長信箱 · 志工園地 · 訂閱電子報; Language. 中文版 · English · 日本語 · 한국어. 顯示社群分享. line · facebook · plurk · twitter. 顯示全站搜尋區塊. 於 www.ntsec.gov.tw -

#71.藝教館65館慶藝術嘉年華同樂| 中華日報

記者王誌成/台北報導國立台灣藝術教育館二十六日在南海學園舉辦「藝術嘉年華」活動。藝教館長李泊言表示,「培養藝術人才,充實國民精神生活, ... 於 www.cdns.com.tw -

#72.曾經,閱讀救了我 - Google 圖書結果

... 館主任)李淑禎(國立高雄鳳新高中教師)周含嬪(花蓮縣南平中學教師)陳妙如(國立 ... 立圖書館館長)黃秀莉(國立嘉義大學助理教授)黃茹舷(教育部師資培育及藝術教育司) ... 於 books.google.com.tw -

#73.國立臺灣藝術教育館 - 中文维基百科

國立臺灣藝術教育館. National Taiwan Arts Education Center. National Taiwan Arts Education Center Seal.svg. 概要. 地點, 中華民國(臺灣) 於 wiki.hk.wjbk.site -

#74.國立台灣藝術教育館

國立台灣藝術教育館 ; 展覽畫廊每日上午九時至下午五時,話劇表演或電影放映時間則於當日晚間七點半。 · 除了劇團或話劇演出須購門票以外,一律免費。 · 臺北市南海路四十七號 ... 於 park.org -

#75.台史博前館長任國教院長教官任藝教館長 - 聯合報

教育 部今天一口氣公布6名一級新任主管,其中,主管課綱審議的國家教育研究院院長,由國立台灣歷史博物館前館長、雲林科技大學文化資產維護系教授 ... 於 udn.com -

#76.公領系李秀鳳榮任國台圖館長

本校公民教育與活動領導學系博士104級校友李秀鳳,榮任國立台灣圖書館(國台圖)館長, ... 國立台灣藝術教育館館長由教育部督學李泊言接任,李泊言擔任新聞組執行秘書 ... 於 alumni.ntnu.edu.tw -

#77.沉穩、開朗的好長官--臺灣藝術教育館秘書潘金定- 月旦知識庫

畢業於師範體系的潘金定,在小學任教了九年之後,因個人興趣等因素,轉入公職,自此,正式投入了社會教育的領域。歷經空中大學與教育部高教司的工作歷練,目前他在國立 ... 於 lawdata.com.tw -

#78.臺灣百年來學校藝術教育發展研討會議程

「臺灣百年來學校藝術教育發展之研究」是為慶祝建國一百年,由國立臺灣藝術教育館委託由國立彰化師範大學藝術教育研究所所組成之跨 ... 鄭館長乃文/國立臺灣藝術教育館. 於 www.khcc.gov.tw -

#79.國立臺灣藝術教育館全球資訊網 - 旅遊日本住宿評價

國立台灣藝術教育館 電話,大家都在找解答。請問貴館的位置在哪?我要怎麼去? 本館位於臺北市中正區南海路47號,建國中學正對面,與國立歷史博物館及植物園為 ... 於 igotojapan.com -

#80.國立台灣藝術教育館轉型策略之研究__臺灣博碩士論文知識加值 ...

國內唯一藝術教育專責機關的國立台灣藝術教育館(以下簡稱藝教館), ... 研究過程中針對在該館主管或相關機構人員和藝教館館長,以及藝術教育、美術館行政、博物館 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#81.高崇雲楊旭堂拜會藝教館館長李泊言- 奧丁丁新聞OwlNews

記者張汶寧台北報導. 中華文化藝術總院高崇雲總院長偕同書法院楊旭堂院長,今(2 月14 日) 上午10 時專程前往位於南海路的「國立台灣藝術教育館」參 ... 於 www.owlting.com -

#82.國立臺灣藝術教育館組織條例(民國83年立法84年公布) - 维基文库

三、總務組:掌理文書、出納、庶務及不屬其他各組事項。 第三條(館長之職等). 本館置館長一人,職位列第 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#83.國立台灣藝術教育館南海劇場 - 雅瑪黃頁網

藝術教育是昇化人類性靈內涵的津梁,而美感素養的提升、內化是藝術教育最終的目的,國立臺灣藝術教育館職司我國藝術教育之研發與推展,全館同仁念茲在茲者即以「人與 ... 於 www.yamab2b.com -

#84.國立臺灣藝術教育館組織規程 - 全國法規資料庫

教育部(以下簡稱本部)為辦理學校藝術教育推廣及輔導業務,特設國立臺灣藝術教育館(以下 ... 本館置館長一人,職務列簡任第十二職等,必要時得比照教授資格聘任。 於 law.moj.gov.tw