台北最大傳統市場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葛斯齊寫的 狗眼人間:昂首走在四面楚歌的過敏世界 和陳俊如,林祐禎的 中醫博士食療聖經:抗炎、生酮低醣減碳料理都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和出色文化所出版 。

中國文化大學 新聞學系 郭文平所指導 虞煥榮的 台灣新聞媒體數位經營轉型之研究 (2021),提出台北最大傳統市場關鍵因素是什麼,來自於新聞媒體、新冠肺炎、社群媒體。

而第二篇論文輔仁大學 企業管理學系管理學碩士在職專班 林瑩滋所指導 王瑞華的 從收視行為改變看有線電視未來發展 (2021),提出因為有 有線電視、收視行為、串流影音平台、資源基礎理論的重點而找出了 台北最大傳統市場的解答。

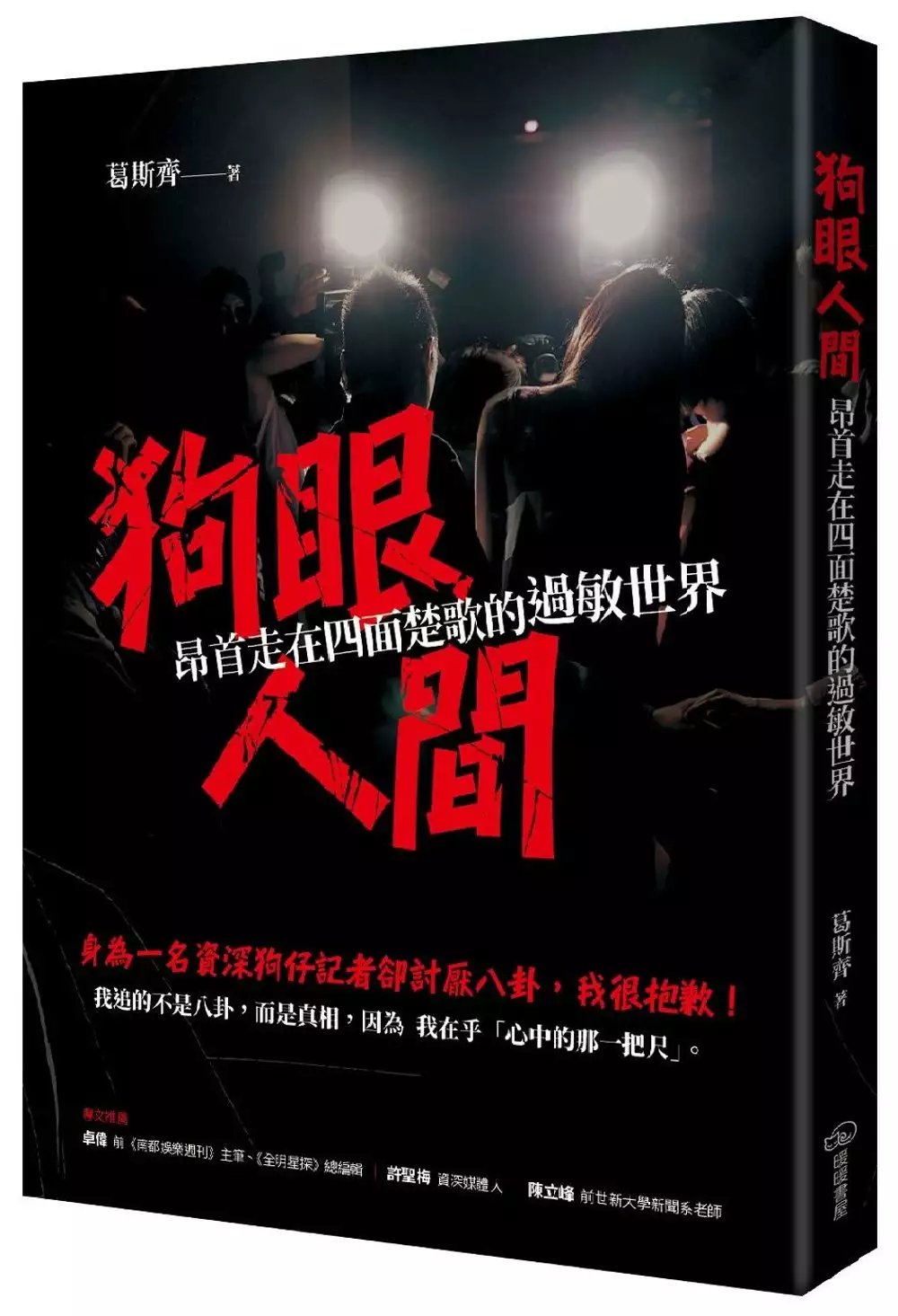

狗眼人間:昂首走在四面楚歌的過敏世界

為了解決台北最大傳統市場 的問題,作者葛斯齊 這樣論述:

嚴冬難擋春蕾綻,真相終顯歲月中 一記從天而降的「蕾神之鎚」,在一夜之間,徹底摧毀優質偶像的完美人設;曾經高高在上、連媒體都不敢挑戰的完美一哥,終被「鎚」得四分五裂、面目全非。 原來狗仔才是娛樂圈最可以相信的人 過往狗仔所拍攝報導的新聞,往往遭到當事人的否認及指責,有些人甚至對擺在面前的證據視而不見;但時間和歲月不聲不響,不動聲色,一切謊言和偽裝,都難逃發覺事實真相的狗眼。 從事過新聞媒體報導工作的人,能夠更加體會到事實真相的重要和寶貴,維護大眾知情權的艱難,那些曾歷經艱險、探求真相的同行,以及拍到真實畫面的狗仔,他們就像給人間帶去聖火的普羅米修斯,真相的星星之火,可

以照亮人們前行的路程。 有「亞洲跟拍一哥」封號的資深狗仔小葛,在新聞業界打滾十六年後,決定透過出版記錄過往工作的心路歷程與不平凡的採訪人生,同時也希望藉由此書讓讀者一窺專案記者的心酸血淚,更希望透過文字證明十六年以來不收賄、不作假新聞的初心。 本書特色 「狗仔」追的不是八卦,而是真相 「狗仔」不是嗜血的代名詞,而是一份需要對新聞擁有高度熱情與參與感才能勝任的專業記者頭銜。身為一名資深專業狗仔,在他心中永遠存在「一把尺」,為的就是能時時刻刻提醒自己,別盲目追求新聞價值而忽略了新聞本質。 名人推薦 卓偉/前《南都娛樂週刊》主筆、《全明星探》總編輯 許聖梅/資深媒體人

陳立峰/前世新大學新聞系老師

台北最大傳統市場進入發燒排行的影片

疫情逐漸緩解後,我在週末假日的早上,常常到台北市各大傳統市場走走,看看大家的生意狀況,也去了解我們還有沒有什麼能幫上忙的。除了防疫工作之外,我也和每一個市場的自治會溝通,了解在地人對市場的需求,因為疫情的關係,許多市場也開啟後疫情時代的新經營模式,滾動式調整後,或許就能找到最合適的作法。

前陣子因為疫情的影響,木新市場和木柵市場的買氣和人潮也受到影響,一座市場內的生鮮食材,可以照顧附近上百個家庭和商家,市場裡的攤販用心經營、賣出口碑,很多人一買就是十幾年,每一攤都有屬於他們自己的故事。很開心看到疫情之後,菜市場還是這麼有人情味!

#台北市 #副市長 #黃珊珊

#木新市場 #木柵市場 #文山區

#傳統市場

#副市珊外出中

#一週一市場

台灣新聞媒體數位經營轉型之研究

為了解決台北最大傳統市場 的問題,作者虞煥榮 這樣論述:

近廿餘年來數位科技及網絡發展(technological network )躍飛突破,已令傳統新聞媒體深感調適不易;2019年底起,又爆發的新冠肺炎病毒大流行(Coronavirus disease pandemic),在全球造成巨大影響,迄今仍方興未艾。這波疫情直接衝擊人類生活、造成莫大的不便與傷亡之外,同樣對於當下的媒體新聞產業產生巨大影響。 在台灣,許多深具好評或具廣泛影響力的媒體,在此疫情期間之前,泰半陸續轉型為數位媒體;另一現況是,原本已不敵數位平台侵奪閱聽群眾、發行量或收視(聽)率節節敗退的綜合型紙本媒體(print media)及廣播電視台,在此期間,採取了十分極端方式來因應

,值得媒體與傳播業界重視。 本研究是以新冠肺炎疫情影響台灣的一段期間作為研究背景,探究在數位時代媒體轉型期間突發的大疫情流行,規劃訪談媒體相關的專家、管理高層主管,與新聞大傳相關科系的教授學者共十二位,試圖回答問題是:在新冠肺炎疫情的衝擊下,正處理數位轉型期的台灣新聞媒體、遭受了多麼嚴苛的重擊?在媒體內部的場域、工作慣習與資源(資本)有何因應調整?又如何對外尋求生存與突破?還有什麼成功的案例可供參考?研究發現,此疫情導致傳統的紙本新聞媒體受到最明顯的重擊,面臨生存保衛戰;但有趣的是,雖然疫情使得人們之間的互動減少,但民眾居家防疫的比重反增,因而使許多數位網路場域的新媒體,獲得加速普遍的新商機

,受眾大幅提高,去年數位媒體的廣告量更是持續增加,此消彼長。總而言之,此波新冠肺炎疫情不僅帶給正在數位轉型的媒體業及新聞界巨大的衝擊,也帶來了全新思考與轉變契機,優勝劣敗的情勢更趨明顯。另,本研究僅探討純粹商業營運的媒體興衰,排除依附政治力或非營利的新聞機構。

中醫博士食療聖經:抗炎、生酮低醣減碳料理

為了解決台北最大傳統市場 的問題,作者陳俊如,林祐禎 這樣論述:

透過食養,就讓自己的身體變成大海壯闊吧! 20種常見慢性發炎疾病 × 40道簡單有效的食養方案 隨時隨地食養,控制、舒緩、預防、遏止慢性發炎 從中醫立場闡述慢性發炎觀念 由經典中醫典籍裡耙梳出火熱病機轉,以此作為基礎解釋發炎的觀念。慢性發炎算是現代人的文明病,有別於現代醫學針對症狀來治療;中醫則由體質著手,透過體質分類來了解慢性發炎對於人體的影響。 慢性發炎自我檢視 透過中醫的體質分類,讀者可以先檢視自己是否處於慢性發炎的狀態,可掌握自己的身體狀況。 漢醫為底,結合西醫論證 從中醫出發的慢性發炎症狀,轉為現代醫學的語彙,有相對應的症狀,幫助讀者脫離文言陌生的

中醫文字,進入現代的醫學場境,能進一步跟自己的身體對話。 從病症出發,經典易調理的40道預防食方 從溫暖的煨湯到簡易的輕食沙拉三明治,40道簡單輕鬆的食方,讓你兼顧美味與預防慢性發炎的雙重目的。更重要的是,完全不用特殊道具,不用鑄鐵鍋、不用蒸氣鍋、不用壓力鍋,只用每個家庭都有的炒鍋與電鍋,就可以在家預防慢性發炎。 不挑鍋、不挑爐,超市就買得到 不用市面上的高級料理道具,只要居家常見的電鍋、炒鍋、湯鍋就能簡便預防慢性發炎。食材也容易取得,不用上窮碧落下黃泉找尋珍稀食材,去隔壁超市就買的到,讓人輕鬆居家食療調養,慢性發炎自然痊癒。 炎是百病之源! 在源頭阻斷慢性發炎

,小發炎沒機會釀成大病症錯,為未來的健康買下保險! 任何的病症都從發炎產生。炎=兩個火,發炎就是身體內部打架,造成身體的細胞異常增生,也或者是能量代謝過度。無論是怎樣的結果,都會從小的炎症發展成更嚴重的慢性病,甚至是癌症。 中醫看炎症與西醫觀點不同 現代醫學治療發炎,多以症狀治療為主,針對發炎部位投以藥劑或者治療手法。但是中醫不只是這樣看,發炎是大病的前兆,也是積累了許多小毛病後的結果。當身體健康敲響警鐘,發炎就是呈現在身體上某部位的警訊,若持續漠視,將會衍生成更大、更慢性的疾病。 中醫為何重視發炎? 中醫在意發炎,也看到上火的壞處,在醫者立場會主張阻止發炎。就像感冒

一樣,一開始是小病,若沒有處理好,就可能從耳鼻喉部位往下蔓延,進一步有機會變成肺炎,甚至其他的慢性疾病,諸如氣喘、慢性支氣管炎都有可能。若能在前端就阻斷,等於保障了未來的健康。內臟也一樣,五臟六腑的炎症反應,都有可能衍生成更嚴重的疾病。 腦腸軸不均衡導致慢性發炎 腸道菌的發炎物質將透過腸道循環進入腦部,造成腦部的代謝產物的堆積。,人在睡眠時,大腦與脊髓液是相通的,大腦每天運作所產生的廢物可被腦脊髓液帶走。萬一睡眠不好,藉由藥物甚至酒精幫助睡眠,這樣一來腦脊髓液便無法有效清理廢物了。不好的菌叢產生促炎性物質,也會經過腸道,經由腦脊髓液的循環到達大腦造成傷害,很多退化症,例如帕金森症等神

經性疾病,也透過這種管道造成。腦腸軸的不平衡,也就引起來身體內的慢性發炎反應。 50道超簡易食譜,最多只要4個步驟即可完成,就算初學者都可以輕鬆做出來 第一本結合中醫體質與生酮的料理書 吃了好一陣子的生酮,卻發現身體愈來愈差?那全都是因為你吃錯了食物。本書教你怎麼吃生酮,才不會愈吃愈虛弱。 50道兼具生酮、低醣的中西料理! 現今的生酮食譜大多以西式料理為主,對於習慣中式料理方式的我們來說,充滿了不便。本書特地精選50道中西料理,透過簡易的步驟,就算在家運用一只料理鍋,也可以輕鬆做出美味的低醣料理。 血虛、陰虛,體內濕氣重?選擇適合自己體質的食物,往往比吃得少、熱

量少還要重要! 本書列出六種常見的中醫體質,無論你是血虛或陽虛,都可以透過本書內的食譜,讓自己吃得健康又享瘦。 你知道嗎?除了生酮外,升糖指數、減碳食材,都是你能不能夠瘦得健康的關鍵! 什麼是升糖指數?為什麼減碳食材可以幫助自己瘦身?生酮的原理又是什麼?翻開本書,讓我們進入正確的生酮、低醣觀念。 本書特色 ◇由中醫與營養學雙重身分的醫師,為讀者量身打造 ◇第一本中西食譜結合的生酮料理、抗炎食療書 ◇血虛、陰虛、痰濕體質?通通都可以吃出生酮又符合體質! ◇透過表格勾選,了解自己的中醫體質,並藉由食譜中的適合體質,烹飪出兼具營養、生酮又養生的料理

從收視行為改變看有線電視未來發展

為了解決台北最大傳統市場 的問題,作者王瑞華 這樣論述:

人口結構的轉變、快速方便的網路服務以及多元豐富的OTT平台已影響及改變了人們的收視習慣。網路發展的普及與數位匯流的影響,也造成「有線電視」訂戶數逐年下降,有線電視業者將如何運用資源應對環境的變化是本研究探討的重點。雖然個別系統業者擁有的資源基礎不同,但有線電視自1993年「有線廣播電視法」通過以來,幾乎一區一家的分區經營模式累積了豐富的產業資源,經由深度訪談發現,業者已察覺到收視習慣的改變,並且透過綿密的網路建設發展家用寬頻服務增加營收。對於OTT平台分散有線電視收視戶數的部分,系統業者選擇不去對抗它,而是聯合它來增加服務的多樣性,將各式串流影音平台加入電視機上盒中,讓客戶可以有更多的選擇,

並將視線停留在電視上。有線電視除了目前的播放方式外也會轉型,提供播放與隨選模式,貼近現代人收視習慣。雖然收視行為在改變,但有線電視業者利用資源基礎持續提升產品的價值,創造稀有且難以模仿與替代的服務,業者相信,有線電視並不會被取代,只是會轉型為更貼近大眾需求的服務。