努力成為更好的自己的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦積田美也子寫的 為了配合你,我總是苛刻的對待自己:在「從不讓人失望」和「只顧自己」之間,我該站在哪裡? 和游祥禾的 游祥禾關係對話:七萬人教會我的事,在情緒的第一現場,從源頭調整,做出正確的選擇,讓生命獲得正向關注的力量。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站要努力成为更好的自己! - 新浪也說明:要努力成为更好的自己! . 环球时尚视角. 06月14日 18:20 ...

這兩本書分別來自大是文化 和布克文化所出版 。

國立高雄師範大學 華語文教學研究所 鍾鎮城所指導 曾韻慈的 跨國銜轉學生華語文學習之資源投放研究─以越南背景之學生為例 (2021),提出努力成為更好的自己關鍵因素是什麼,來自於越南、跨國銜轉學生、新住民女子、資源投放、華語教學。

而第二篇論文國立清華大學 教育心理與諮商學系 吳怡珍所指導 鄭琬蓉的 蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事 (2021),提出因為有 死亡焦慮、生存焦慮、成就焦慮、社會文化脈絡、存在主義治療、敘事治療的重點而找出了 努力成為更好的自己的解答。

最後網站「努力不是為了證明什麼,而是想成為更好的自己。」6部日本 ...則補充:努力 不是為了證明什麼,而是想成為更好的自己。 故事講述每天都濃妝豔抹的高二生彩加,原先已經對於學業毫無興趣的她,在遇到一位恩師後,經過老師 ...

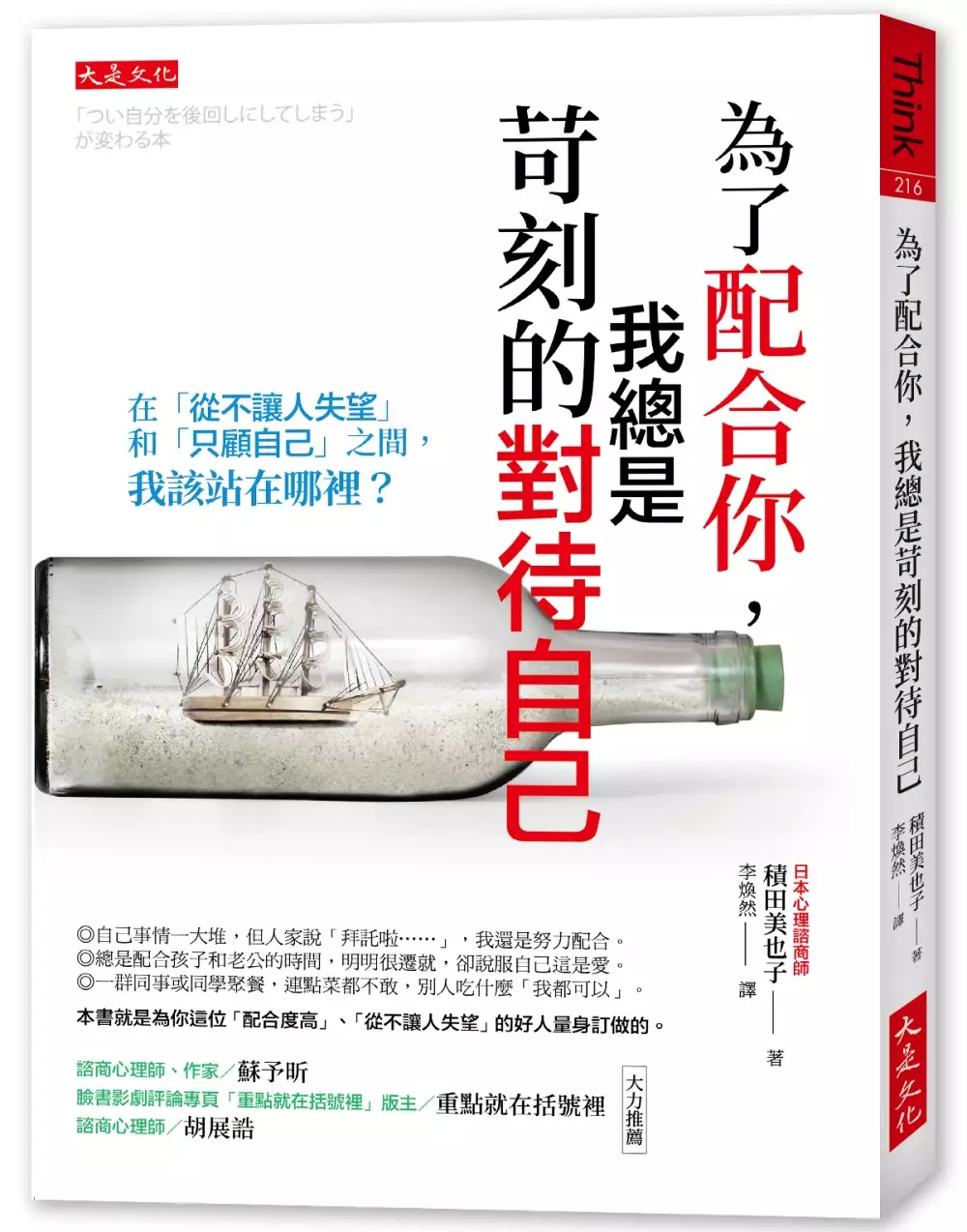

為了配合你,我總是苛刻的對待自己:在「從不讓人失望」和「只顧自己」之間,我該站在哪裡?

為了解決努力成為更好的自己 的問題,作者積田美也子 這樣論述:

◎自己事情一大堆,但人家說「拜託啦~」,我還是努力配合。 ◎總是配合孩子和老公的時間,明明很遷就,卻說服自己這是愛。 ◎一群同事或同學聚餐,連點菜都不敢,別人吃什麼「我都可以」。 生活中,你是那個 為了配合別人,總是苛刻對待自身的好朋友、好同事、好○○……嗎? 這本書就是為你這位「配合度高」「從不讓人失望」的好人量身訂做的。 作者積田美也子是日本知名的諮商心理師,儘管受過心理學教育,她也一樣身陷 「我怎麼可以先……」 「如果我不做,就沒人做了」 「我付出那麼多,結果卻……」 「還是別麻煩他吧」,做任何事情,總是把別人擺第一、最後才考慮自己。 直到她

接受哥倫比亞大學醫學院醫療心理系的「奇蹟課程」之後, 大大翻轉了內心「優先考慮自己很不好」的無形罪惡感, 不只幫助了自己,也成功療癒超過3,500名患者。 你也是那種「如果我不做,就沒人做了」的配合度極高的人嗎? 現在開始,你需要找回你放棄的自由: ◎你從什麼時候開始,不再把自己擺第一? 研究發現,跟父母的關係是主因, 特別是:從小無法撒嬌、太想讓父母開心、爸媽是控制狂……等五種情境, 一旦小時候養成「我好沒用症候群」,長大後,這種罪惡感就會如影隨形。 什麼是「我好沒用症候群」? ◎每天做一件想做卻不敢做的事 ‧情緒說不出來?沒關係,

你可以寫下來,因為筆比嘴誠實。 ‧不知道怎麼求助?從拜託小事開始,例如找人幫你搬東西。 ‧同事聚餐,桌上只剩一塊炸雞?別怕,伸出手拿、吃下去,這是厚臉皮練習。 ‧得到別人幫助時,多說「謝謝」取代「不好意思」,這是有自信的人的通關密語。 萬一這些方法你都試了,還是行不通? 作者有兩個有如「哆啦A夢」即拿即用的祕密道具 (兩個快速轉換情緒的眼鏡) 可以幫你。 「這事我若不處理就完了」? 在不讓對方失望和自私之間,你該站在哪裡? 各界推薦 諮商心理師、作家/蘇予昕 臉書影劇評論專頁「重點就在括號裡」版主/重點就在括號裡 諮商心理師/胡展誥

努力成為更好的自己進入發燒排行的影片

一年前的今天,我完成了人生第一場演唱會。

一年了,現在才敢把音樂會的影片翻出來看一遍,好多的感觸和感動五味雜成。很感謝當時的團隊和來看我唱歌的你們。

這首歌叫做「你 知不知道」

是自己寫的。

那天晚上

唱著唱著,不知道為什麼突然就唱不下去了。

可能是真的想跟自己說:

「親愛的那些都不是你了

It’s ok, it’s ok

就讓它成為過去吧

我們都在努力成為更好的自己。 」

願我們都能放下過去,繼續努力成為更好的自己💛

Love you all.

Ps. 覺得該好好面對一下🤣所以

接下來這個星期會陸陸續續Po一些去年演唱會的片段😅

跨國銜轉學生華語文學習之資源投放研究─以越南背景之學生為例

為了解決努力成為更好的自己 的問題,作者曾韻慈 這樣論述:

全球化現象促使國際間的交流更加頻繁,「跨國銜轉學生」(以下簡稱跨轉生)一詞,正是在這樣的背景下產生。鍾鎮城(2017)將跨轉生定義為「曾於國外非臺灣國教體制接受一定期限教育之學童,或是曾數次銜轉於臺灣國教及其他教育體制之學童」。跨轉生的華語文語言學習議題近年來在國民教育體系中受到高度關注,然在華語文教學的相關研究中,多側重於語言學習者的心理因素與個體特質,鮮少將社會語境下的文化、族群、認同與權力關係等因素考量進去。因此,本研究以加拿大學者Norton和Darvin(2015)所提出的資源投放架構(Modelof Investment)為理論基礎,探討越南背景跨轉生身處全華語的社會環境中,是如

何投放自己的華語文學習。本研究採敘事研究,以高雄地區兩位就讀小六的越南背景跨轉生為對象,進入其華語文課室進行每週一至兩次的場域觀察,以及三次深度訪談。本研究期程自2020年10月至2021年1月止,共蒐集了23份場域觀察紀錄及6份深度訪談逐字稿作為資料分析來源,以編碼方式確實隱匿個人資料後,再依照研究問題分類、歸納語料,以回應本研究的三個研究問題。研究發現,越南背景跨轉生的資本價值雖受到主流意識形態之衝擊,然其本身與華語文教師的態度在價值增減上扮演著重要的角色;其次,兩位越南背景跨轉生的自我認同來自對未來的想像與話語權的掌握,雖該認同可能是多樣的、矛盾的、會隨著時空變化的,但兩者現階段都希望自

己能成為目標語境中的合法講話者;最後,越南背景跨轉生的文化資本、社會資本、想像認同等,都可促進其華語文學習之資源投放,而話語權的賦予,更可為越南背景跨轉生創造「符合自我認同定位的語言練習活動」。 本研究結論有二:(1)資本作為權力的一環,能影響跨轉生華語文學習的資源投放;(2)正向自我認同之建構,有賴於教育工作者與家庭場域之努力。最後,提出「日記研究」之作法,供研究學者與華語文教師更瞭解跨轉生在課室場域之外如何投放自己的華語文學習,並使跨轉生從中獲得話語權,反思自我。

游祥禾關係對話:七萬人教會我的事,在情緒的第一現場,從源頭調整,做出正確的選擇,讓生命獲得正向關注的力量。

為了解決努力成為更好的自己 的問題,作者游祥禾 這樣論述:

身體最小的單位是能量, 社會最小的單位是感受, 企業最小的單位是文化, 『看不見的源頭,影響看得見的結果』 在情緒產生的當下, 從源頭調整,做出正確的選擇, 讓生命獲得正向關注的力量。 ▋國際心靈治療師-游祥禾最新力作 結合西方心理學、哲學與東方玄學,創立『東方心理學』 現任美國聯邦政府國際心靈管理師、英國CIP國際高級心理諮詢師、中國國家二級心理諮詢師 ▋為什麼你需要這本書?你受夠這些事情了嗎? 1.無法專注,一拖再拖: 手上這些工作,早在半年前就應該要結束了,現在卻還沒結束,縱使迫在眉睫,依然不想去處理它。 2.進步很慢,收效甚微: 我的努力大家都有目共睹,也相當肯定

我的付出與認真,但就是進步很慢,似乎看不到什麼效果。 3.無從下手,無法應用: 眼前的事情,不知道該從哪開始處理,只能停在某種狀態,毫無頭緒,完全不知道從哪裡開始。 4.解決問題,製造問題: 我們只想趕緊解決問題,最後卻變成製造問題的人。 5.情緒不穩,關係停滯: 我們控制不住自身的情緒,體內像是裝了無數顆的未爆彈,地雷遍布全身,隨時都可以引爆。 ▋七萬人都在問什麼?追求什麼? 游祥禾老師多年來不斷在世界各地巡迴演講,聽講人次早已超過百萬人次,道盡一般人在人生卡關的盲點。而他發現無論世界各地,大家在意的事其實都是一樣:婚姻、財富、慾望、工作、健康。透過本書集結游祥禾老師關係對話

的演講精華,幫助你跳脫出原有框架及擺脫情緒勒索,開創自信富足的人生。 ▲生活容易嗎? 沒有誰,天生生來就是強者。 有時我們選擇一個人的堅強,並不是真的無堅不摧, 不過是身後空無一人,實在豪無退路可選。 成功,並非毫無方法。 關係,是萬物的基礎。 學習與各種關係好好對話,則是成功的不二法則。 ▲靜心思考與周圍的關係 感恩那些還在身邊的人; 豁達面對已離開的人; 善待所有出現在你生命中,那些為數不多的有緣人。 ▲看清源頭與結果的關係 身體最小的單位是「能量」; 社會最小的單位是「感受」; 企業最小的單位是「文化」。 看不見的源頭,卻影響了看得見的結果。 ▲你的關係良好嗎? 人的一生中,有許

多煩惱, 要各個擊破這些煩惱看似容易, 卻因為每個人在現實生活中扮演的多重角色, 加上錯綜複雜的關係,讓簡單的問題變得複雜且難處理。 「關係」是一切的根本,要跳脫出框架及包袱,你才能自在地擁有美好人生。 ▲學習謙卑與感恩:當果實掛在枝頭,樹就彎下了腰。 教導是一種服務,不要覺得自己有多了不起,反而要為自己日漸成熟的覺醒果實感到謙卑,心懷感恩。 這是七萬人教會我的事,我希望你也可以擁有它,並像我傳遞給你這樣的傳 遞給更多的人。 ▲學習取悅自己,把自己當明星 一個人,只有取悅自己,才能不放棄自己;只有取悅自己,才能提升自己;只有取悅自己,才能影響他人。 任何一種好心態,並非一朝一夕就能促成,都

需要在日積月累的經歷和教訓中,得到修煉和完善。 ▋來自世界各地學員的熱情分享 *很喜歡老師的寫作方式,在文章中總是以最適合的引用、有趣的故事、豐富的用詞、加上那字字到位與多角度的邏輯思考能力,使我每一次讀完文章都受益匪淺,畢竟能將所想明確地表達出來的人不多,實是如獲珍寶。 --桃園市 陳叡賢 拋光師 *老師從不害怕曝露脆弱,卻也不過度張揚。他用故事和努力,帶我從皮膚上的多處裂痕,看見一道又一道的陽光;陪我從皮膚下的無聲陰影,綻放一顆接一顆的星光。他說,人生最棒的事,就是和自己「真心」破冰。 --施逸宸 倉管 28歲 台灣彰化 *抗癌的日子裡我遇見了老師及東方心理學,感恩游老師的文章

陪伴著我度過每一個孤獨的夜晚,若非游老師,我實在沒有辦法走到現在,謝謝您溫暖的文字讓我擁有力量,才有力氣想要活下去。 --Siew Ly Goh 52歲 新加坡 *我常會想到不開心的事情,也有愛嘆氣的習慣。婚姻、親子關係、工作都處理得一團亂,朋友送了我游老師的書徹底改變了我。如今,一遇事急,馬上想起老師的話,就又慢慢的平靜下來。 --平平 公務人員 54歲 台北 *很羨慕台灣以及東南亞其他國家的學生,都能親自上到游老師的課程及講座,我相信現場聆聽的感受一定特別不一樣。偶然的機會,表妹從台灣寄給我一本游老師的書,裡面解答了我多年來的疑惑,真的很開心,期待老師的新書可以造福更多人。 --Sa

mmi 研究員 29歲 美國加州 *我是育才獨中的學生,在校四年間聽過很多不同的演講,這是唯一一場我從開始聽到結束,之後發現全校都在討論游老師的演講內容,奇怪的是,學校的同學都好像都變得不太一樣了!我們都要向游老師學習,希望學校可以再邀請游老師來,若能讓家長一起參加那就太好了! --Shin Ang 學生 19歲 馬來西亞怡保

蛻變與重生:一位準諮商心理師走過焦慮烈焰的故事

為了解決努力成為更好的自己 的問題,作者鄭琬蓉 這樣論述:

本研究緣於我多年未決的焦慮議題,在兼職實習帶領團體時,惡化成難以承受的恐懼,併發乾嘔的身心症狀敲響了存在的警鐘。我下定決心要改變自己,從職場脫身去全職實習。透過書寫實習與督導反思心得,我展開了一場凝視心魔與焦慮自我的對話歷程。因自我敘說研究法具有探究深層經驗的特殊性,且說故事是對生命歷程的回顧,重新排列過去的經驗,並對生活事件和經驗進行反思。在說故事的同時,說故事的人就進入意義範疇。為探究我生命早期焦慮生成之情境脈絡、對我的意義以及深度療癒之可能,我採用自我敘說研究法來描繪我生命早期的情緒經驗以及焦慮烈焰灼身的生命歷程。在這論文中,我回首年少的生命經驗,寫下了關於我的「死亡焦慮」、「生存焦慮

」以及「成就焦慮」以及「言說焦慮」的故事。那些年幼時印象深刻的情緒經驗原本看似與後來發展而出的「言說焦慮」毫無相關的,未料卻是死亡/存在焦慮的再現,成了我所有焦慮的根源。我年幼時,因無以應對「死亡」跟「人生而孤獨、無意義」的存在焦慮,將選擇的自由交託給了父母,以父母的意見與社會集體的價值觀作為對這個虛無世界的應對,卻在歷經家族負債的無底洞的宿命,感到父母辛勞,無以託付後,生成了「生存焦慮」。為了獨立存活下去,在華人文化重視「成就」、「面子」以及跟「好還要更好」的價值觀與德性觀的影響下,我將「生存焦慮」轉化成對自我無止盡追求的「成就焦慮」,未料卻影響了我職業生涯的選擇以及我的身心健康,最終造成了

我對自我價值與生命意義信念的崩塌。梳理過往,我認為我焦慮經驗之生成與轉變是由內外兩股力量以及時間歷程三度空間交織共構而成:內在力量是我內心對死亡跟孤獨的恐懼;外在力量是社會文化價值觀的作用力。於是,我以「存在主義治療理論與文獻」為「經」,以「本土心理研究理論與文獻」為「緯」,以及採用「敘事治療歷程的三重山」為「時間歷程」架構,與我焦慮的生命經驗進行對話與參照,建構而成一幅焦慮生成與轉變的生命圖像,讓我找到擁抱焦慮經驗與超越自身的鉅觀視野。在專業與生活實踐上,我學會了自我照顧,也有了自信,不再畏懼上台說話,因而開展新的專業生涯,重回職場,成為維護性別人權的性別平等事件調查委員,也展望未來的自己能

在取得心理師證照後,能為弱勢族群服務。

想知道努力成為更好的自己更多一定要看下面主題

努力成為更好的自己的網路口碑排行榜

-

#1.要成为更好的自己说说 - 学句子

1,微笑的背后,是咬紧牙关的坚持,做个内心阳光的人。不忧伤,不心急。坚强、向上,靠近阳光,成为更好的自己。 2,人终究是要成为更好的自己, ... 於 www.xuejuzi.cn -

#2.接受現在已經夠好的自己!10個掏心金句:「不要累到失望了

2021年6月21日 — 不論做過還是錯過,都要用喜歡的自己努力去過只有一次的人生! ... 對討厭你的人應該做的事,是成為更好的你;對喜歡你的人應該做的事,是用心去珍惜 ... 於 www.elle.com -

#3.要努力成为更好的自己! - 新浪

要努力成为更好的自己! . 环球时尚视角. 06月14日 18:20 ... 於 k.sina.cn -

#4.「努力不是為了證明什麼,而是想成為更好的自己。」6部日本 ...

努力 不是為了證明什麼,而是想成為更好的自己。 故事講述每天都濃妝豔抹的高二生彩加,原先已經對於學業毫無興趣的她,在遇到一位恩師後,經過老師 ... 於 blog.icook.tw -

#5.不断努力,成为更好的自己 - 网易

当我们尊重别人的同时,也是尊重了我们自己! 不断努力,成为更好的自己,才能配得上更好的你;坚持梦想,脚踏实地去践行, ... 於 www.163.com -

#6.努力,才能遇見更好的自己!努力,才能得到自己最想要的生活!

2018年2月17日 — 人生就是一場自己與自己的較量,我們要做的,無非就是不斷的努力完善自己,戰勝自己,告訴自己,努力,就能遇見更好的自己! 於 kknews.cc -

#7.人,要努力成為自己的樣子- 人生格言 - 果果勵志網

然而,個性也好,非主流也好,甚至是那傲嬌。如果這些不能帶來讓自己生活的更有意義,讓自身得以發展,那麼這樣的價值觀念也沒有多大的意義。因為現在我們 ... 於 m.gglzw.com -

#8.愛情里的勢均力敵:努力成為更好的自己 - 今天頭條

愛情里的勢均力敵:努力成為更好的自己. 爆料稱,魏大勛進入楊冪劇組酒店後就沒再出現。 一直到第二天早上六點左右,他才全副武裝偷偷溜出酒店,走出 ... 於 twgreatdaily.com -

#9.你這一生要努力的,就是活成自己喜歡的樣子!不對自己妥協

5. 這個世界上,總是有人過著你摒棄了的生活,也有人過著你期盼著的生活,更有人過著和你現在一樣的生活。無論如何,你值得用一輩子過得更好。 6. 努力奔跑可以讓 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#10.2018,我想为自己而活的。50条正能量励志句子。

3、温暖待人,努力做事,微笑生活,做最好的自己。 4、做个内心阳光的人,不忧伤,不心急,坚强,向上,靠近阳光,成为更好的自己,不需要别人过多的称赞,自己知道 ... 於 m.shuoshuokong.org -

#11.努力讓自己變得更好的句子,句句經典! articlelike

別老是認為自己不行,你就真的永遠不行了。自信,是人最大的潛能。 六、人生的跑道上,有人用心欣賞風景,有人努力讓自己成為風景。 於 www.102like.com -

#12.憂憂 on Twitter: "努力成為更好的自己讓更多的人喜歡 https://t ...

努力成為更好的自己 讓更多的人喜歡 . Image. 4:41 AM · Aug 19, 2021 from Zero Space 孵空間·Twitter for iPhone. 於 twitter.com -

#13.努力成为更好的人,用英语怎么说? - 百度知道

展开全部. Work hard to become a better person努力成为更好的人. 已赞过 已踩过<. 你对这个回答的评价是? 评论 收起. 於 zhidao.baidu.com -

#14.激励自己的句子努力成为更好的自己- 励志语录 - 短句屋- 句子大全

每天给自己一个希望,努力做好自己,不为明天烦恼,不为昨天叹息。当梦想还在,告诉自己:努力,就总能遇见更好的自己! 激励自己的句子努力成为更好的 ... 於 www.duanjuwu.com -

#15.要成為更好的自己,除了努力之外,你還需要知道的事(上)

你有沒有過一種經驗,在某個領域上沒有太花力氣,只要稍微認真一點,就拿到不錯的成績,也成功獲取他人的眼光及讚賞? 若你曾經經歷過,不難發現這樣的 ... 於 vocus.cc -

#16.你以為的人生勝利組,其實都是努力組:我們要很費力

很多人乍看之下,會以為是人生勝利組;其實是人生努力組,無論做什麼事,都要很努力很費力才能 ... 年輕,不一定只有自我,也可以成為更好的自己。 於 www.cheers.com.tw -

#17.你要努力成为更好的自己_作文1150字 - 第一范文网

你要努力成为更好的自己“当明天变成了今天成为了昨天,最后成为记忆力不再重要的某一天,我们突然发现自己在不知不觉中已被时间推着向前走, ... 於 www.diyifanwen.com -

#18.成为更好的自己文案 - 今日头条

1、人生最值得骄傲的事,一直在成长的路上,遇见更好的自己。 2、保持初心,并在磨难中成长,终会遇到那个最好的自己。 3、努力过后即便不能成功,也迎来了更好的 ... 於 m.toutiao.com -

#19.个人成长:努力成为更好的自己 - 壹心理

个人成长:努力成为更好的自己. data.name. 秦艳鸿 255人咨询 ... 人生有无数种可能性,当你开始考虑自己想要过什么样的生活,你就抓住了那些可能。 於 www.xinli001.com -

#20.努力成為自己期待的樣子 - 享吃吧

過去這兩週,我心情都超好,讀書工作的更專心;雖然短暫的睡眠不足,但是我知道我是為什麼努力,為什麼而活。 下次當妳感到疲憊,不想運動或健康飲食時, ... 於 www.thefoodiefitness.com -

#21.2018 遇見更好的自己 - 隨意窩

不被廉價的言論和情感煽動,. 堅持自己的判斷不後悔,. 願你成為這樣的人。 於 blog.xuite.net -

#22.如何成為一個更好的人 - 輕鬱日記

如果你努力觀察自己何時感到沮喪,並決定控制這種感覺而不是否認它,或猛烈抨擊他人的應對方式,那麼識別憤怒通常很簡單。專注於注意你何時感到生氣以及 ... 於 diapressy.com -

#23.[熱賣]正版努力成為你想成為的人青春勵志成功奮斗努力書籍 ...

[熱賣]正版努力成為你想成為的人青春勵志成功奮斗努力書籍暢銷書活成自己喜歡的 ... 都只能去珍藏‖ 012 最怕你記不住我,也忘不了他‖ 018 成長會讓你遇見更好的自己‖ ... 於 shopee.tw -

#24.就能遇到很好的人。」女神中的女神李孝利5句人生開釋金句

就連「孝利金句」更是句句總是能戳心寫實,今天就要集結孝利歐妮人生開釋8 ... 李孝利表示:「努力讓自己成為更好的人就會遇到,多讀書多旅行,多增加 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#25.如何變得更有自信?答案絕對不是努力提升自己|徹底找回自信心

本來你很清楚自己的人生該往哪去,成為怎樣的人,用怎樣的方式舒適的活著,可是人們告訴你這樣不好,那樣不好,怎樣才是對的。 你最終被這些聲音淹沒, ... 於 www.mpsony.com -

#26.擁有一個不必更好但卻是自己更喜歡的生活

前陣子社群上有句話帶起一股風潮:「成為更好的自己」讓大家莫不為之振奮,聽了這句話之後好像受到了鼓舞,也跟著想要讓自己變的更好。 於 www.1010hope.com -

#27.性格也需病識感才能改變,努力成為更喜歡的自己!

有時候,可能是對生活的某些現況感到無力;或是什麼都看似很好,但自己卻感覺不出來哪裡好;也可能每天都順順的,但就是開心不起來。 美國的心理學家威廉 ... 於 gvlf.gvm.com.tw -

#28.我們只需努力成為更好的自己

我們只需努力成為更好的自己 ... 我也如此,早已習慣了自己的精神潔癖,不但沒有意識到這個點有多嚴重,而且常常拿自己的標準去評判和衡量別人,認為 ... 於 uizha.com -

#29.「成長是,希望自己可以變更好,但不需要一直覺得自己不夠好 ...

要在這樣的風氣中,堅持自己的信念,成為自己喜歡的模樣,彷彿會比一般人更難和更辛苦。 POLO-STYLE JUMPER IN SILK TWILL AND SILK KNIT – $ 26,500 於 thefemin.com -

#30.A Better Self:想成為更好的人,你可以在日常生活中練習這10 ...

生活在世界上,其實我們最基本能做的,就是努力讓自己變成更好的人、為周遭帶來正能量,因為你的改變與行動不僅能為自己換來更美好的人生, ... 於 www.adaymag.com -

#31.要成为一个更优秀的人,你必须克服生活中的6个挑战 - 新闻

甚至一个和尚每天都在努力提高自己,努力成为一个更好的人。 生活中的挑战是理所当然的,它们可以对你有利。每一个都是个人成长和自我完善的机会。最终, ... 於 new.qq.com -

#32.我們努力到底是為了成為更好的自己 - GetIt01

我覺得吧,主要讓家人更幸福,在就是成為更好的自己!這二者不矛盾,也可以說是一個整體!比如說成為很好的自己,好的經濟,更高眼光、素質。你教育出來的孩子是不是 ... 於 www.getit01.com -

#33.如何在7天內成為更好的自己?每天回答這7個問題 - 知識家

我們都想成為更好的人,唯有不斷進步、成長我們才能前進。你是如何為明日的成功做準備?千萬別在某天後悔自己當初沒有努力。Learn From Within的CEO ... 於 www.knowledger.info -

#34.人生不難!12句英文座右銘帶你找回生活的熱情!

當你處在人生低谷時,這句話有能讓你破涕為笑的作用,意在提醒自己用詼諧的角度去看待人生 ... 當我們努力成為更好的人時,周遭的一切也會更著變好。 於 tw.blog.voicetube.com -

#35.文案背景「努力成為更好的自己」 - 頭條匯

努力 的意義就是當好運來臨的時候,你覺得你值得我還要一個人走很長的路,但我告訴自己風來著很遠的地方,去去也無妨我剛剛親了晚風一口,待會它就飄到你的臉上啦生活 ... 於 min.news -

#36.與「努力不懈」相關的英文金句分享

即將成為比成為更好。 不管是在唸書或是考試,我們都全力以赴,希望能趕緊達成目標,長成自己喜歡的模樣。然而,有些人達成目標後卻換來一陣空虛? 於 www.clarence.com.tw -

#37.「總是抱怨自己命不好,再怎麼努力都無法成為人生勝利組 ...

當他發現自己有這種能力時,他選擇每一天都過兩次,因為一次會過得比一次更美好、更順遂、更不犯錯。 我很羨慕 ... 於 inmywordz.com -

#38.成為最好的自己,其實並不需要努力

成為 最好的自己,其實並不需要努力. 2016/07/04. by 張瀞文. 第十七世大寶法王在2016年5月發表的紀錄片中(編註:乘願再來九百年),說了以下的話:「快樂在哪裡可以 ... 於 bongchhi.frontier.org.tw -

#39.我愛你,但是我更愛我自己

我曾經歷了一些「我愛你,但我不愛我自己」的愛情,為了變成一位好女生、好女友,甚至可能是未來好太太的形象,而放棄了我自己的夢想或喜好,努力成為對方喜歡的樣子。 於 www.booklife.com.tw -

#40.努力成為更好的自己 - 愛看健康

努力成為更好的自己. 小燕子講書2021-03-17. 分享到Facebook. “小燕子,你的事情都做完了嗎?” “對呀,都做完了,準備下班去游泳啦”. “你是怎麼做到的呀,我們每天做 ... 於 kkhealth.cc -

#41.【 成為更好的自己】 【 歌詞】共有17筆相關歌詞

STAY HUNGRY 歌詞命中注定歌詞更好的自己歌詞未完成的愛情歌詞心沒餘悸歌詞練習曲(Practice) 歌詞怎麼會歌詞寫給天上的你歌詞你知不知道歌詞幸福的定義歌詞I Don't ... 於 mojim.com -

#42.努力成為更好的人英文 - 軟體兄弟

努力成為更好 的人英文,1、Keep on going never give up.勇往直前,決不放棄!2、Never put off what you can do today until tomorrow.今日事今日畢!3、Believe in ... 於 softwarebrother.com -

#43.努力成為更好的人 - Instagram

... 44 Following, 24 Posts - See Instagram photos and videos from 努力成為更好的人(@to_read_to_learn) ... 成功的關鍵,不僅僅在於你自己或你的表現本身,是. 於 www.instagram.com -

#44.我努力成為更好的自己- 忘記背後努力面前Clair blog

想起以前二十幾歲~念大學的我是一個害羞沒有自信的女孩當初對愛情~是既期待又怕受傷害初戀男朋友~對我說:我是一個蛋白質女孩他覺得~我穿飯店的制服白 ... 於 blog.udn.com -

#45.要努力成为更好的自己- 搜狗图片搜索

努力 ; 自己; 掌握时间; 自我管理; 句句; 越要; 低谷; 好习惯; 心里话; 停止; 只为遇见; 早安心语; 人生; 早安; 宁高宁; 镜子 ... 於 pic.sogou.com -

#46.我努力讓自己成為更好的人卻依舊被說不夠溫柔! - 奇摩新聞

【談談/作家H致愛情】H你好,我是一個曾經對於感情看得很開的女生,對於過往感情都是自己比較強勢的一方,始終會認為,對方若是愛我就要接我 ... 於 tw.yahoo.com -

#47.成為一個更好的人,你該懂得15件事! - 聆聽心靈的聲音

每個人都希望成為一個更好的人,無論是家庭、職場,還是人際關係交往上, ... 禍從口出,因此,要讓自己成為一個更好的人,就要謹言慎行,不說不該說 ... 於 xiuxian8970.pixnet.net -

#48.努力让自己成为更好的人,这比什么都重要,励志句子

努力 让自己成为更好的人,这比什么都重要 ... 一、这个世界能轻而易举、毫不费劲做到的,只有贫穷和衰老,其它的都需要努力。 二、哪里都有压力,没有谁能 ... 於 m.818rmb.com -

#49.成为更好的自己,是一生必须坚持的事

努力 进步,努力修练,成为更好的自己,才能扭转人生的败局。 01. 有一次,我在好奇心的驱使下问一位朋友,离婚是一种什么样的感受。 朋友说 ... 於 m.lz13.cn -

#50.每个人,都可以努力,成为自己想要的样子_生活 - 搜狐

你要逼自己优秀,然后骄傲的生活,以后的你,会为自己所做的努力,而感到庆幸,别在最好的年纪选择了安逸。 如水的人生中,能左右生活的永远是自己, ... 於 www.sohu.com -

#51.所有的努力只為遇見更好的自己 - 博客來

書名:所有的努力只為遇見更好的自己,語言:簡體中文,ISBN:9787518614974,頁數:245,出版社:金盾出版社,作者:石磊,出版日期:2019/01/01,類別:商業理財. 於 www.books.com.tw -

#52.不用很厲害才開始,要先開始才會很厲害 - 親子天下

各位同學,自我介紹不要再說自己的興趣是「睡覺」了,大家都是客套的笑笑 ... 像的,更好的是這本書把更多學習資源都收集起來,並教了你如何建構自己 ... 於 www.parenting.com.tw -

#53.「沒有人對我好,我就要對自己好」 7金句把所有的孤單成為勇敢

1.每天改變一點點,那些付出過的辛苦努力決不會白費 · 2.昨天的煩惱今天扔掉,沒有人對我好我就要對自己好。 · 3.人生這麼短,所以更要把握時間,活出你想要 ... 於 fashion.ettoday.net -

#54.努力成為更好的自己 - 動漫之家

努力成為更好的自己. 小燕子講書2021-03-17. 分享到Facebook. “小燕子,你的事情都做完了嗎?” “對呀,都做完了,準備下班去游泳啦”. “你是怎麼做到的呀,我們每天做 ... 於 kkcomics.cc -

#55.經過30 年努力,終於成為自己「最想成為的人」 然而

我知道怎麼更好的分配我的時間跟精力,不花太多時間跟精神在那些自己不能掌控的事情上。很多時候,只要知道自己盡力了,就不要再過度責備自己,這樣就 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#56.愛自己,從做自己最好的朋友開始

甚至,我們很懂得愛人、對別人好,但是就是不愛自己、對自己不好,但, ... 許多會讓我自己不幸福的包袱,努力實行「斷、捨、離」,讓自己變的更好。 於 queen.talk.tw -

#57.#努力成为更好的自己Hashtag Videos on TikTok

#努力成为更好的自己. 423.3K views. Get the full experience on the app. Follow your favorite accounts, explore new trends, and create your own videos. 於 www.tiktok.com -

#58.2021年,努力成为更好的自己! - 简书

2021年,努力成为更好的自己! 小飞侠熙熙 关注. 0.402 2021.01.06 17:41:50 字数843阅读626. 2021年,新的一年开始了,不管过去如何,遭遇到什么样的困难,请不要停下 ... 於 www.jianshu.com -

#59.姑娘,變成更好的自己,不是為了讓他愛上你 - PEEKME

我們似乎都認為,要擺脫單身,要遇到你的MR.Right,你得先努力成為更好的自己,然後那個更好的人就會出現。如果你喜歡上了一個如彩虹般絢麗的人,你也要努力成為萬丈光芒的 ... 於 www.peekme.cc -

#60.五月,努力成為自己想要的樣子_早安晚安語錄

人到世上走這一遭,並不漫長,誰也預料不到明天會發生什麼,沒必要在活在別人的眼光裏,生活如果不寵你,更應好好的善待自己,按照自己的心情暢的過活, ... 於 www.gushiciku.cn -

#61.Ponay Akiyo:努力成為更好的自己

Ponay Akiyo:努力成為更好的自己專注於當下做喜歡做的事 ... 從小在臺東小港部落長大的Ponay,是一名專業舞者、也是擁有八萬訂閱者的YouTuber。他在YouTube ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#62.「對的人」三大必備條件?感情是兩個人的事,需要雙方一起努力

為了讓彼此成長,我們自己也必須不斷成長,去成為一個更好、完整的人,才更有能力來愛與理解,以及幫助彼此 ... 於 womany.net -

#63.「努力不是什麼值得驕傲的事。」這32 句職場真心話 - 經理人

但我依舊感到幸運,幸運地發現在尷尬、焦慮、迷茫中走過的自己,也算是終於窺見到25 歲之前 ... 比智商和努力更重要的,是情商 ... 管理好自己的身材. 於 www.managertoday.com.tw -

#64.努力成为更好的自己说说

努力 的意义,不在于你取得多大的成就,而是让你在平凡的日子里,对生活少一点妥协,让你有更多的勇气去保护你喜欢的东西,让你与心仪的美好事物更加 ... 於 m.sshuo.com -

#65.想成為更好的自己,先從凡事感恩開始 - 幸福熟齡

我們經常耿耿於懷沒有得到的事物,卻忽略了我們已經擁有的一切,這讓我們感覺生活在匱乏之中。 我看著每個人都那麼努力想為自己做出一些改變,包括身體上 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#66.為了有更好的自己,就只有令自己內心強大起來

人人都會想有更好的生活、更好的人生,不會滿足於現況,曾經膚淺的以為 ... 日都努力令自己心內一日比一日強大,只因為想成為更優秀的自己,而更重要 ... 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#67.100句鼓勵自己的名言佳句警句

77、珍惜時間可以使生命變的更有價值。 78、我要努力,以最好姿態出現在當初否定我的人面前。 79、從來不跌倒不算光彩, ... 於 mingyanjiaju.org -

#68.努力成為更好的自己 - YouTube

聽聽心理學教授怎麼說▻Special thanks to Dr Jordan B Peterson for this wonderful speech. From the video description. 於 www.youtube.com -

#69.因為是你,我才想要成為更好的自己 - iFuun

珍惜不論是擁有,是失去,是錯過,是重遇請相信這一切都是上天最好的安排我們只要負責珍惜眼前, ... 因為是你,我才想要成為更好的自己 ... 努力做一個不將就的人. 於 www.ifuun.com -

#70.努力不是為了證明給誰看,而是為了成為喜歡的自己| 沛芸畫 ...

妞編輯可是滿分呢! 身為一個台灣人絕對要了解這些「台灣迷因」啊!端傳媒日前製作了迷因系列的專題,更同步推出了 ... 於 www.niusnews.com -

#71.與其聽他們說,不如努力成為自己喜歡的自己 - 閱讀最前線

儘管有時候還是會被別人的聲音影響,可是更能夠分辨哪些話可以參考、哪些話只是流言。心煩意亂的時候,目光回到自己身上,就能更加清楚地看見自己的價值, ... 於 news.readmoo.com -

#72.要想使自己變得更好,請放下這10個東西!放下越多 - 理財寶

想要成為更好的人,就必須要放下「這些東西」!放了越多,一年之後回頭看好處會大到自己都嚇一大跳!那. ... 而是比你厲害幾倍的人依然在努力! 於 www.cmoney.tw -

#73.天后蔡依林20大霸氣勵志金句成就更好的自己:「謝謝不看好我 ...

... 金句成就更好的自己:「謝謝不看好我的人,你們的打擊讓我一直很努力」 ... 蔡依林:「我可不可以不要成為別人,不要有一個既定形象的美,不用 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#74.2020年改變這8件事,成為更好的自己吧! - Medium

2020年改變這8件事,成為更好的自己吧! · 2. 擁抱孤獨,並在過程中認識自我 · 3. 向那些無法在你人生中提供正面能量的人說再見 · 4. 遠離電視以及設置網路 ... 於 medium.com -

#75.「你对谁都很好就是对自己太差」!12句语录教你活成自己喜欢 ...

2、「自己决定自己生活的样子;努力给自己的名字前面,加上更好的形容词。 ... 5、「真正成为毫无畏惧的大人,并不是克服所有弱点;而是体会到人性的 ... 於 girlstyle.com -

#76.只要努力,到哪裡都能成為更好的自己

... 但我對於未來無限可能的自己感到更多期待 比起安逸,我選擇努力 我相信只要努力過好每一個當下,到哪裡都能成為更好的自己相關標籤: 於 www.popdaily.com.tw -

#77.你是高敏感的人嗎/以為自己不努力,別人就不會喜歡自己

停止努力成為眾人期待的那個「好」的自己,只要真誠以對,肯定有更多能為人生帶來喜悅的新體驗正等著你。你會體驗到過往人際關係中從未經驗的,你會知道 ... 於 www.nownews.com -

#78.越努力,越幸運」!真正的成功者,是含著淚不斷奔跑的人…

人生走向的主要原因。 但是,運氣也並非無足輕重。 看更多好書試讀,成為更好的自己:. 過度在意他人眼光 ... 於 www.money.com.tw -

#79.而不是努力去變成,對方會喜歡的樣子。」對的人,就不會讓妳 ...

也只有自己跟自己和解了,才能真的往幸福的方向走。 ... 為了讓那份愛更好,妳在那些指責裡努力調整自己,太盡力,讓妳都忘記也要用同樣的標準去 ... 於 www.vogue.com.tw -

#80.努力成為自己心中的那個樣子吧! | 欣儀的漂泊生活

與其說曖昧不清的說「變成更好的人」倒不如直接把目標定在「變成自己想成為 ... 當你活成了心中想要成為的樣子,心裡自然就不寂寞空虛了,人總要經歷 ... 於 shinslife.com -

#81.悦读| 愿努力的你,终会遇见更好的自己 - 新华日报

悦读| 愿努力的你,终会遇见更好的自己. 2021/08/02 21:28 人民日报微信、安般兰若(ID:anbanlr). 时光流逝,不舍昼夜。万物生长,从不停歇。我们也随着时光的脚步, ... 於 www.xhby.net -

#82.憑信心採取行動並成為更好的人

在基督裡成就更好的自己:斜率的比喻. 克拉克·吉伯特 ... 後來我領悟到,只要努力成為救主耶穌基督更好的門徒,這一切都可以達成。 於 www.churchofjesuschrist.org -

#83.努力成為更好的自己英文,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

努力成為更好的自己 英文,大家都在找解答第1頁。3、Believe in yourself. 相信你自己! 4、You think you can, you can. 你認為你行,你就行。 ,2017年10月16日— ... 於 igotojapan.com -

#84.努力成為更好的自己英文 - 健康跟著走

努力 是... 努力是為了成為更好的自己翻譯成英文努力是為了成為更好的自己. —— 中文翻譯成英文. google翻譯. 0. Work hard to be a better self. 0. 有道翻譯. 0. 於 tag.todohealth.com -

#85.努力成為更好的自己 - 愛生活

努力成為更好的自己 ... “小燕子,你的事情都做完了嗎?” ... “推薦你們看一本書《自控力》,能夠幫助你們學會把精力放在重要的事情上。” 每個人的自控力都是 ... 於 twlife.cc -

#86.2016年僅剩一周!努力成為更好的自己! - 壹讀

距全年結束只剩最後幾天,用今年最後的時間做好你真正該做的事情。人生只有走出來的美麗,沒有等出來的輝煌。從今天起,直面挫折,不拖延不抱怨。 於 read01.com -

#87.50 個成為更好的自己英文句子 - 訂房優惠報報

A lazy youth, a lousy age. 少壯不努力,老大徒傷悲。 Do one thing at a time, and do well. 一次只做一件事,做到最好 ... 於 twagoda.com -

#88.努力成為更好的自己英文

2018-01-06 为了成为一个更好的自己,用英语怎么说不2; 2012-09-21 “现在一切的努力都是为了未来一个更好地自己”怎么用英文翻译9; 2016-11-19 为了 ... 於 le-clos-mouna.ch -

#89.努力成为你想成为的人-新人首单立减十元

当然来淘宝海外,淘宝当前有508件努力成为你想成为的人相关的商品在售。 ... 4册努力成为你想成为的人所有努力只为遇见更好的自己人生没有白走的路别在吃苦的年纪选择 ... 於 www.taobao.com -

#90.不再埋怨/努力成為更好的自己 - 大公網

不再埋怨/努力成為更好的自己 ... 入行後,何依婷覺得這幾年自己最大改變是什麼呢? ... 我以前經常覺得自己做得不好,又蠢,會有好多埋怨。 於 www.takungpao.com.hk -

#91.努力成為一個自己喜歡的人吧 - apk661122的部落格

「在旅途中的每一段經歷,都有助於自己活出更好的人生。所謂的「更好」,並不是因為更有錢、更富足,而是因為虔敬地願意為愛而改變自己,包括徹底地臣服與完全地接納,世界 ... 於 apk661122.pixnet.net -

#92.性格也需病識感才能改變,努力成為更喜歡的自己!

有時候,可能是對生活的某些現況感到無力;或是什麼都看似很好,但自己卻感覺不出來哪裡好;也可能每天都順順的,但就是開心不起來。 於 today.line.me -

#93.常說「要成為更好的人」 這想法其實超病態! - Tvbs新聞

我有些學生,以前因為長期的缺乏自我價值感,於是只能不斷追求別人的認同,做盡各種努力,只為了讓別人說自己「變得更好」,卻忘了自己真正想要的是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#94.你這一生要努力的, 就是活成自己喜歡的樣子| 誠品線上

讀者99.9%熱烈好評的暢銷作家王詩雨用最暖心的文字陪伴── 讓我們成為更好的自己。 本書特色: 人生很難!這一生我們努力的是什麼? 想要有電力滿格的人生,只是脆弱 ... 於 www.eslite.com -

#95.努力不是為了超越別人,而是成為更好的自己。

努力 不是為了超越別人,而是成為更好的自己。 Work hard not to surpass others, but to become your better self. 金牌特務(Kingsman: The Secret ... 於 lessonsfrommovies.net -

#96.“努力成为更好的自己”,每当我想到这句话,并不感到幸福 - 知乎

这很美国。几十年前欧洲人嘲讽美国人就说他们被命令幸福,然并卵。 还是稳态的节奏好,这样可以避免意志的干预,慢慢的努力积累点,什么都好。 於 www.zhihu.com -

#97.新的一年,讓我們努力成為別人生命中「對的人」

新的一年,讓我們努力成為別人生命中「對的人」 有“ 2 則留言”. 引用通告: 【接棒週報】在人生的旅途上,總會遇到更好的自己– 接棒啟蒙 ... 於 counselingliu.com