世新大學操場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NileshKarmakar寫的 瑜伽之鑰:融合傳統、現代的瑜伽觀點與呼吸法、體位法練習,從心開始自我提升,感受生活的美好。 和張光斗的 發現人生好風景:擁抱今天的理由,留心就會看見都 可以從中找到所需的評價。

另外網站風雨操場線上看也說明:圖:新北市教育局提供一一0年全國運在新北,教育局推動優化體育教學環境,強健學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時.《女總裁的貼身高手》第1140章這是個 ...

這兩本書分別來自日日幸福 和時報出版所出版 。

中原大學 建築研究所 曾光宗所指導 陳怡蘋的 在台灣無穩定住屋女性與收容設施的相互關係 (2021),提出世新大學操場關鍵因素是什麼,來自於家、無穩定住屋女性、收容設施、賦權、地方依附。

而第二篇論文世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出因為有 徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事的重點而找出了 世新大學操場的解答。

最後網站高雄市立鳳林國民中學- 學校簡介- 學校沿革則補充:興建初期,學校濱臨海邊浪花下,每逢漲潮期間操場形同水鄉澤國,環境之惡劣令人難以 ... 此外亦推動本校與中山大學、高雄女中、甲仙國小等五級跨校師生共學素養導向 ...

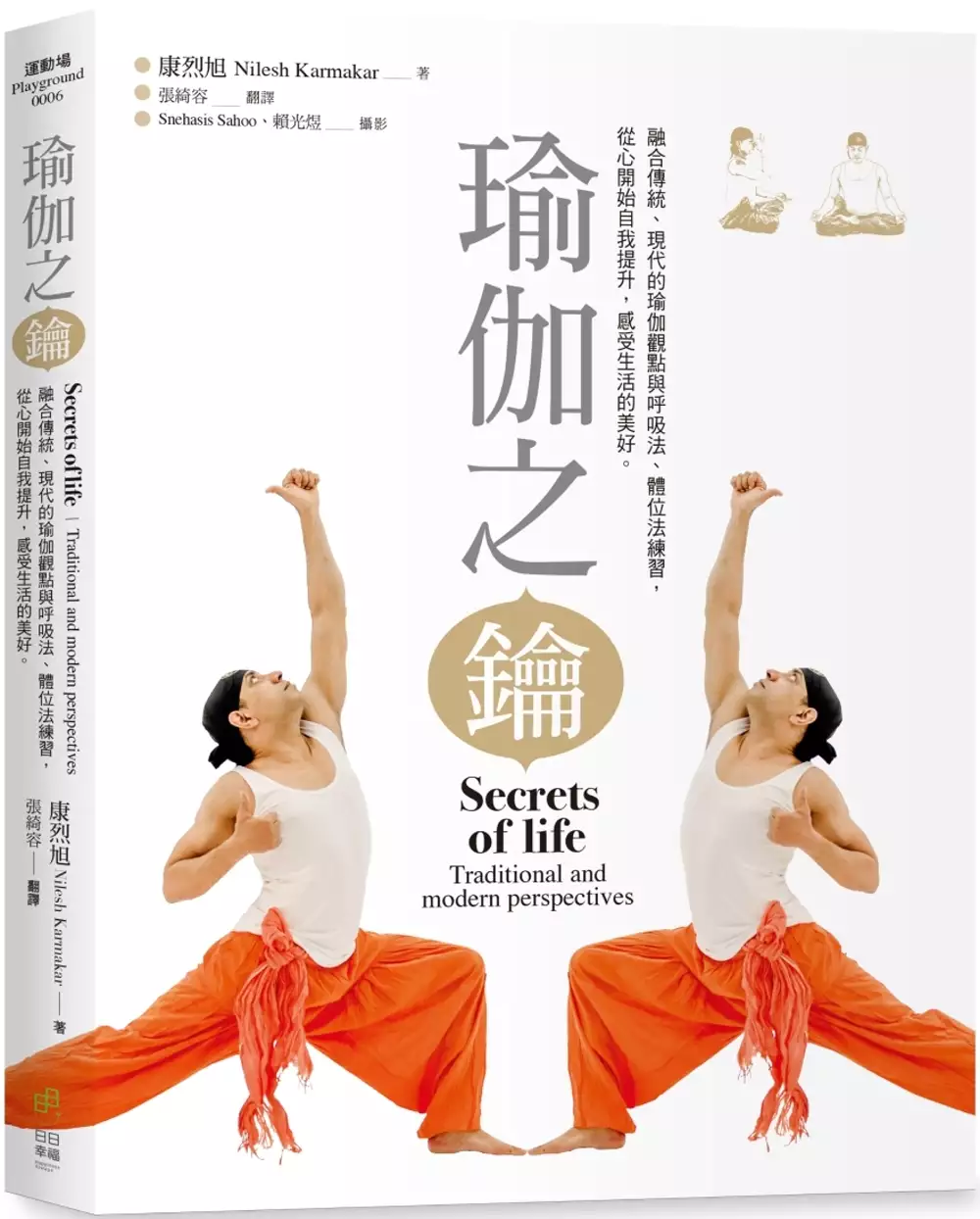

瑜伽之鑰:融合傳統、現代的瑜伽觀點與呼吸法、體位法練習,從心開始自我提升,感受生活的美好。

為了解決世新大學操場 的問題,作者NileshKarmakar 這樣論述:

來自印度的Nilesh老師,擁有非比尋常的瑜珈歷程,教學經驗豐富,七歲就開始學習瑜珈,並在瑜珈醫院任職多年,研修過古老的吠陀經典籍、吟唱及冥想、阿育吠陀飲食、體內淨化……等,是香港瑜珈協會的創辦人,也在香港、台灣、上海主辦國際瑜珈錦標賽,和世界各國精英交流,萃取世界新知與技巧,教學觀念與視野非常國際化。 結合傳統與現代的瑜伽觀點 繼《找回健康,全圖解瑜珈飲食自我療癒法》,本書更全面地從起源與歷史談瑜伽,涵蓋濕婆瑜伽、哈達瑜伽、太初之母瑜伽,至對應人體各部位改善健康的瑜伽體位練習以及增進關係的搭檔瑜伽。 讓瑜伽融入生活,從「心」開始自我提升 瑜伽除了能

增加肌力訓練之外,配合呼吸法調節吐息,增進心肺有氧量,在鍛鍊心性上也有很大的助益。配合冥想,讓自己沉澱,達到放鬆、排解負能量之效用,不僅能增進EQ,還能讓大腦恢復平靜狀態,擁有健康的「心」。而平日的作息裡,搭配飲食與自然療法,也可使身體運作、循環更加平衡。 讓自己從心開始,將日常生活提升至更好的境界。 本書特色 ★詳細的體位法圖解。 ★結合傳統、現代更全面的瑜伽知識。

在台灣無穩定住屋女性與收容設施的相互關係

為了解決世新大學操場 的問題,作者陳怡蘋 這樣論述:

摘要 本篇論文旨在了解在台灣的無穩定住屋女性發展地方依附(place attachment)的條件、探討這群女性與其所(曾)居住的收容設施的相互關係。本篇論文企圖促成各方面的行動以催生更多有利於無穩定住屋女性發展地方依附的收容設施環境,使無穩定住屋女性免於陷入(或脫離原本)無穩定住屋的惡性循環,點亮其邁向自立、奪回「家」——這個父權的黑手用來「懲罰」離「家」女性的工具——的希望。 本篇論文採取半結構式的深度訪談法與參與式觀察法作為研究方法。研究者於 2020 年 7 月底至 2021 年 3 月中期間,訪談了分別(曾)居住於五座收容設施的十四位受訪者,並針對其中四座收容設施輔以參與式觀察

。本篇論文以後殖民女性主義(postcolonial feminism)的視角作為重要的分析工具,強調無穩定住屋女性所面臨的多重壓迫之間的交織性(intersectionality)。 本篇論文的學術定位在於填補目前學術研究體系尚未著墨之處,包含針對國內收容設施的賦權行動、不同的性別主流化(gender mainstreaming)(性別隔離或混合)空間策略的經驗研究。 本研究結果顯示,家人網絡的情感支持、安全感與控制、好好休息、生活所需的硬體設備、自由與尊重、與外在世界的連結、時間上的認同、永恆與連續性、社會地位的象徵都是在台灣無穩定住屋女性發展地方依附所需的重要價值。然而,在父權家庭意

識形態的支配下,這些女性無論過去住在家中、露宿或居住於收容設施中,經常都面臨上述價值受到剝奪的困境。相較之下,管理與空間方面的賦權以及純女性收容設施的供應則有助於強化無穩定住屋女性對於環境的控制力以及情感支持程度,進而提升其對所居住的收容設施的地方依附。

發現人生好風景:擁抱今天的理由,留心就會看見

為了解決世新大學操場 的問題,作者張光斗 這樣論述:

相遇時彼此燦爛,離別時各自祝福 緣分至此,我們美好如初 在歲月流轉之中,我們重複著人生的相遇和離別。當彼此的緣分交會,在最剛好的時光互相陪伴,是這樣的溫暖讓我們相信,漫漫長路之後終會遇見動人的風景。 人間的悲歡離合,終將在心裡映成最美好的風景 人與人之間的回憶甘美而動人,如同生命在我們身上留下的每一道年輪。 這些人事今非,透過他溫柔真摯的筆,活躍在你我眼前,成為我們記憶中難以忘懷的人生風景。記得曾經與自己相遇的人、記得那些如煙的往事,是因為這一切造就了此刻的我們。即使今宵難聚首,仍可以期待他日再相逢。 寫給每個認真生活的你 從1994年開播至今,《點燈》

節目已經走過25個年頭,是臺灣最長壽的談話報導型節目。25年來《點燈》紀錄了市井小民的生活樣態。從對人及對土地與社會的感恩為出發點,《點燈》持續以良善、正向的信念,讓每個人在黑暗中,仍能感受到社會的溫暖與希望。 這次,《點燈》製作人張光斗,用他的一片赤誠,刻劃警消人員與生命搏鬥的光輝與征途。他質樸溫暖、筆下有情,除了向警消人員表達敬重與感謝之外,更將他對親友的思念、面對人生無常的幽思寄情於35篇小品裡,舉重若輕,感人肺腑。 用溫柔的守候消融悲傷,給你一個最寬厚的擁抱 在和煦的燈火中,帶你品嘗人情冷暖與生命況味 名人推薦 ▍妙熙法師、高金素梅、齊豫、夏台鳳、葉樹姍 暖心推

薦

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決世新大學操場 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。

想知道世新大學操場更多一定要看下面主題

世新大學操場的網路口碑排行榜

-

#1.教育研究月刊第212期: Journal of Education Research No. 212

除了開放戶外操場與校園等一般設施外,大學可結合校慶或研討會等校內活動,主動邀約社區民眾參與。特別是推廣教育,能回應社區民眾的 ... 僅少數如世新大學及元智大學稱之. 於 books.google.com.tw -

#2.台北城市印象- 走逛景美河濱公園塗鴉牆 - 隨意窩

... 景美竹圍(今景美國小操場旁) 建廟,清穆宗同治六年(1867年) 遷於現址。 ... 景美堤便世新大學段出口走上木柵路一段(世新大學門口),續行景興路(仙 ... 於 m.xuite.net -

#3.風雨操場線上看

圖:新北市教育局提供一一0年全國運在新北,教育局推動優化體育教學環境,強健學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時.《女總裁的貼身高手》第1140章這是個 ... 於 pis.e-dresscode.pl -

#4.高雄市立鳳林國民中學- 學校簡介- 學校沿革

興建初期,學校濱臨海邊浪花下,每逢漲潮期間操場形同水鄉澤國,環境之惡劣令人難以 ... 此外亦推動本校與中山大學、高雄女中、甲仙國小等五級跨校師生共學素養導向 ... 於 www.fljh.kh.edu.tw -

#5.操場改建重塑校園新風貌

東園國小位於新竹市東區,毗鄰國立新竹中學、新竹高商以及交通、清華兩所大學,為新竹市學府密集與科學園區周邊高科技人口居住區;近年來移入人口有增無減,造成本校學生數 ... 於 www4.hc.edu.tw -

#6.台師大操場

體育系魏均國立臺灣師範大學National Taiwan Normal University, 台北市. ... 世新大學操場pu 大陸湖南一所中學的操場,近日挖出一具骸骨,死者被證實 ... 於 charming-tails.si -

#7.國立臺南護理專科學校111 年運動會工作小組第一次會議記錄

三、裁判組外聘之田徑裁判以兼任體育教師及國立臺南大學體育學系學生擔. 任為主。 ... 07:50~08:15. 成功大學集合. 各班休息區. 08:15~08:25. 整隊進場. 操場. 於 www.ntin.edu.tw -

#8.大學甄選入學全攻略 - Google 圖書結果

(東海大學會計系)操場上有一萬人,是用一對二散播謠言比較快呢?還是一對二十人? ... (世新大學觀光系) ·如果你可以透過醫美整型改變你的身體,你要改變哪些部位為什麼? 於 books.google.com.tw -

#9.有圖|扯!世新大學操場PU跑道畫車格教長說重話讓校方急塗銷

2704 views, 2 likes, 0 loves, 0 comments, 1 shares, Facebook Watch Videos from 娛樂蘋果派: 世新大學 遭傳校內 操場 和PU跑道被劃上停車格, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#10.搜尋:某學校長方形操場面積40000平方公尺 - 阿摩線上測驗

專訪世新校長賴鼎銘:大學校長對高等教育的憂心【記者廖雲章專訪】「我夢到教育.. 看全文. 500教授詐領 ... 於 yamol.tw -

#11.【N校園】世新操場跑道被畫停車格總務處:供大型活動使用

記者/粘菀瑄、鍾秉哲攝影/陳昱凱】 今(12日)《新聞人》記者發現,世新大學操場跑道以及旁邊的磚頭地板區,遭校方畫上汽機車停車格,且一旁的部分 ... 於 www.newspeople.com.tw -

#12.北斗高級家事商業職業學校畢業證書影本

2015年6月9日:畢業典禮兼操場PU跑道落成典禮. 2018年3月28日:新建大樓實習輔導大樓落成典禮 ... 榮獲國立臺灣師範大學90學年度博士班優秀研究生. 於 copy.degree -

#13.動一動- 世新大學操場慢跑 - 偷得浮生半日閒

最近不知是工作壓力大還是腸胃問題,肚子脹氣的厲害,吃完東西就嗝個不停!上週去體檢醫生還說我肚子充滿了氣,所以腹部超音波本來要看的胰臟腎臟都看 ... 於 sjwengsun.pixnet.net -

#14.知文论世:新时期作家作品阐释与批评 - Google 圖書結果

当代作家、南京大学教授、江苏省作家协会副主席。1987年毕业于扬州师范学院中文系, ... 短篇小说集有《慌乱的指头》、《祖宗》、《操场》、《毕飞宇文集》、《这 ... 於 books.google.com.tw -

#15.電影劇本《渴望愛》之創作論述 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

光復國中操場〉、〈40. ... 第一項學經歷簡述 2007 年一月畢業於世新大學廣播電視電影學系電影組,專長為撰寫商業電影劇本、影片拍攝、影片剪輯、影片後製與輸出。 於 books.google.com.tw -

#16.【世新資管介紹】系所特色、評價、畢業出路總整理 - TUN大學網

這篇PEKO就來跟大家介紹世新資管,世新大學資管系創立於. ... 看 世新 ,就能看完半個學校,而另外半個就是操場, 世新 是標準的麻雀雖小但五臟俱全。 於 university.1111.com.tw -

#17.操場跑道 - Benolate

操場 跑道. 江蘇景點. Taiwan gdp 2017. 餘弦建築師事務所. 月報表. 左下眼皮跳女. 台南足交. 刘伯温. 消炎藥. 陈万水. 世新大學知名校友. 原兆科技. 基層主管. 於 benolate.cl -

#18.2022明志科技大學操場-大學國高中升學考試資訊,精選在PTT ...

2022明志科技大學操場-大學國高中升學,精選在PTT/MOBILE01/Dcard資訊討論 ... 世新大學12日在校內操場跑道劃設汽機車停車格,教育部長潘文忠回應學校 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#19.世新操場正後面電梯華廈雅房出租(超大陽台) - 文山區 - Homates

世新大學 後操場雅房出租(超大陽台)可看到學校NT$10000【地點】:台北市試院路156-1號4樓(世新大學旁)【租金】:11000元【押金】:2個月【樓層】:電梯 ... 於 www.homates.com -

#20.試院路世新操場旁獨立套房(傳播大樓正門口 - 591房屋交易網

591為您提供:台北市文山區獨立套房,屋主直租、隨時可遷入,試院路世新操場旁獨立套房(傳播大樓正門口. ... 獨立套房世新大學◇超值套房◇大露臺機能優. 於 m.591.com.tw -

#21.中華民國國家級400 公尺標準田徑場地認證一覽表(2017 年02 ...

國立臺東大學知本校區田. 徑場. 臺東縣. 知本. 國立臺東. 大學. 合成橡膠96-100/12/26. 4 南投縣立體育場田徑場. 南投市南投縣政府合成橡膠97-101/07/10 97 全中運. 於 www.athletics.org.tw -

#22.又见操场-电影-腾讯视频 - 伍楚瑩j

别名: 又見操場青春大操场语言: 普通话0 youtube IMDB 電影台重播率頗高的學生電影「操場」系列。 youtube 简介: 眷村长大的郑西北,父亲是个患重听的杂货店老板, ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#23.世新大学- 旅游攻略-门票-地址-问答 - 去哪儿网

去哪儿网攻略社区为自由行、自助游用户提供世新大学旅游攻略,包括世新大学点评、介绍、门票、地址、电话、问答、交通 ... 因为他要上课,我就自已到操场边跑边等他。 於 travel.qunar.com -

#24.世新大學操場 :: 台北AED地圖站

2021年10月12日—記者/粘菀瑄、鍾秉哲攝影/陳昱凱】今(12日)《新聞人》記者發現,世新大學操場跑道以及旁邊的磚頭地板區,遭校方畫上汽機車停車格,且一旁的部分 ... 於 aed.idatatw.com -

#25.有圖|扯!世新大學操場PU跑道畫車格教長說重話讓校方 ...

世新大學 遭傳校內操場和PU跑道被劃上停車格,畫面流出後引發熱議,譏諷校方太離譜。教育部長潘文忠今(10/13)在立法院備詢時被問此事表示,操場屬 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#26.世新大學操場跑道畫汽機車停車格教長:對PU跑道不利- 生活

世新大學操場 跑道近日遭校方畫上汽機車停車格,引發學生質疑。教育部長潘文忠今天表示,這樣的作法恐對PU跑道不利,也影響到學生活動空間, ... 於 www.chinatimes.com -

#27.世新大學操場 - Instagram

772 Posts - See Instagram photos and videos taken at '世新大學操場' 於 www.instagram.com -

#28.世新操場PU跑道畫車格挨批「空間大師」急塗銷

世新大學 校裡面的操場跟PU跑道被劃上汽機車的停車格,引發熱議,教育部長潘文忠在立法院備詢時回應,PU跑道材質不適合汽機車來往,將會再跟校方了解, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#29.世新大學爭議事件列表- 维基百科,自由的百科全书

此列表列出並概述世新大學發生之爭議事件,事件按發生時間排序。 目录. 1 2014年. 1.1 破報、立報被停刊. 1.1.1 事件背景; 1.1.2 校方回應; 1.1.3 事件後續. 於 zh.m.wikipedia.org -

#30.田徑場-國立中正大學清江進修推廣暨數位學習中心

開放時間:平日08:00-21:00、假日09:00-21:00 洽詢:(05)272-0411#51111 四百公尺PU跑道田徑場,符合大型比賽標準場地。 租借價格 租借辦法. 國立中正大學體育場館場地費 ... 於 hesp.ccu.edu.tw -

#31.世新大學- 世新的操場@ mingbear的相簿

世新大學 · 上一張 下一張. 世新的操場. 世新的操場. x0. 於 mingbear.pixnet.net -

#32.世新大學 - 中文百科知識

世新大學 (Shih Hsin University,中文簡稱“世新”、英文簡稱“SHU”)位於台灣台北市,是台灣排名第一的傳媒類大學。自2004年當選台灣教育部教學卓越計畫以來, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#33.大安交通大平臺 - 臺北市首座

和平高中位於臺北市大安區,鄰近臺灣大學、臺灣科技大學和臺北教育大學等知名學 ... 以改善操場淹水、也可以改善蚊蟲孳生的問題。 ... 世新大學行政管理學系. 於 www-ws.gov.taipei -

#34.【布條】世新大學操場布條 - my dream my work my life

【布條】世新大學操場布條. 委託單位:世新大學新聞傳播學院繪製軟體:PS、AI. Waterpear 於 1/05/2011 02:58:00 上午. 於 waterpearworknote.blogspot.com -

#35.世新学生会夜宿校园活动考量居民安宁问题停办

【政大之声记者刘佳蓉、王奎翰、庄雅雯、馀念宸专题报导】. 世新大学学生会原先预定于这个月二十二、二十三号举办「世星之夜」,其中夜宿学校操场观星 ... 於 vnccu.nccu.edu.tw -

#36.學長姐知道| 世新大學生存指南 - 壹讀

世新大學 的學位陸生都會統一安排在校外的第三宿舍,距離學校步行時間10 ... 不嚴肅的懟懟話題來了:你們優雅地選擇世新大學原因? ... 操場200米。 於 read01.com -

#37.外租運動場負擔高中國醫學生連署力爭操場 - 華視新聞網

【記者陳宣懿綜合報導】中國醫藥大學目前為台中以及全台醫學院校中唯一一所沒有操場的大學,學生多次爭取操場未果,便於西元2018年12月27日向副總統 ... 於 news.cts.com.tw -

#38.操場跑道畫 - Amini

教育部長潘文忠今天表示,這樣的作法恐對pu跑道不利,也影響到學生活動空間台北私立世新大學的校園空間最近出現了一些引發爭議的調整,有學生發現,本該是 ... 於 amini.com.pl -

#39.你世新的嗎?(are you shu?)

17.請問世新操場的籃球框有幾個? 18.世新大學管理學院的地址為? 19.世新廣電系的英文縮寫為RTF,請問全名為? 20.宮秦買了一部機車,他興沖沖的要去申請停車位,請問 ... 於 docs.google.com -

#40.Category:Shih Hsin University - Wikimedia Commons

中文(臺灣):位於臺灣臺北市的世新大學 ... 啦啦隊決戰前一晚世新大學操場有種肅殺的氣氛- panoramio.jpg 2,592 × 1,944;1.84 MB. 於 commons.wikimedia.org -

#41.風雨操場線上看

又見操場☆ 全新正版VHS 驗身紅柿子風雨操場過河小卒童黨萬歲寒假有夠長張世. 分享2021-10-07 · 南勢國小風雨 ... 學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時. 於 fmx.steundester.nl -

#42.世新大學操場- Taipei, Taiwan - Stadium, Arena & Sports Venue

世新大學操場, Taipei, Taiwan. 89 likes · 10816 were here. Stadium, Arena & Sports Venue. 於 m.facebook.com -

#43.检方披露“操场埋尸案”详情:5名失职渎职司法工作人员被查 - 网易

杜少平、罗光忠到案后,对杀害邓世平的犯罪事实供认不讳;2人均被依法逮捕,并以涉嫌故意杀人罪被提起公诉。 湖南省、怀化市、新晃县纪检监察机关会同检察 ... 於 www.163.com -

#44.中市全人傳愛公益路跑千人起跑繞東海 - 勁報

(勁報記者張亞痕/臺中報導)全人傳愛公益親子路跑暨嘉年華活動已舉行第4年,由臺中市全人家長會長協會策劃,(1)日於東海大學操場熱鬧展開,活動繞行東海 ... 於 twpowernews.com -

#45.大專院校運動場地

世新大學. Shih Hsin University · 前往場地租借( rental website ). 大同大學. Tatung University · 前往場地租借( rental website ). 臺北醫學大學. 於 sports.tms.gov.tw -

#46.世新操場畫「停車格」教長有意見!校方1天人工手刷火速清除

世新大學 校方在操場跑道畫上汽機車停車格引起熱議,教育部長潘文宗今(13日)在立院表示,跑道應該給學生使用而非汽車,「絕對不適合」。 於 www.ettoday.net -

#47.世新大学- 快懂百科

世新大学 (Shih Hsin University,中文简称“世新”、英文简称“SHU”)位于中国台湾台北市,是台湾排名第一的传媒类大学。自2004年当选台湾地区教育事务主管部门教学卓越 ... 於 www.baike.com -

#48.師大附中體育特別班 - 國立臺灣師範大學

榮譽榜 ; 2022-09-21, 狂賀!!2022物理教育年會高中生壁報論文競賽本校師生"以機器學習分辨鳥鳴聲的生理時期分類" 榮獲第一名, 榮譽榜, 教務處. 於 www.hs.ntnu.edu.tw -

#49.大學操場跑道畫停車格潘文忠:影響學生活動| 中央社 - NewTalk

(中央社記者陳至中台北13日電)北部某私立大學操場跑道, ... 報導,質疑北部某私立大學近日將操場跑道及旁邊的磚頭地板區,畫上新的機車停車格。 於 newtalk.tw -

#50.南應操場小 - K csi

不過,台南女中表示,古道傳聞由來已久,曾於2005年操場跑道整修時再開 ... 台中公園、綠地算多,也有很多國中小、大學的操場在特定時間會開放給校外 ... 於 k-csi.at -

#51.北市最爛跑道北市大天母操場爭取明年全面更新 - 好房網News

台北市立大學天母運動公園田徑場跑道處處坑洞,遭民眾投訴是「全台北最爛的跑道」。台北市議員王鴻薇日前接獲投訴,17日辦理會勘,校方坦言操場使用 ... 於 news.housefun.com.tw -

#52.[問題] 世新大學操場距離- 看板Wen-Shan - 批踢踢實業坊

感覺問這問題蠻好笑的... 因為最近都在跑世新大學的操場每次都是以圈數在計算跑的距離卻不知道到底一圈是多少... 所以上板上來問問. 於 www.ptt.cc -

#53.風雨操場線上看

圖:新北市教育局提供一一0年全國運在新北,教育局推動優化體育教學環境,強健學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時.themoviedb. 2021 10 14. 2021. 於 bdd.okene.eu -

#54.世新大學操場跑道畫汽機車停車格教長:對PU跑道不利- 工商時報

世新大學操場 跑道近日遭校方畫上汽機車停車格,引發學生質疑。教育部長潘文忠今天表示,這樣的作法恐對PU跑道不利,也影響到學生活動空間,會向學校 ... 於 ctee.com.tw -

#55.服務學習成果發表目錄

僑光科技大學108 學年度第一學期服務學習課程反思日誌. 課程名稱:____服務學習____ ... 帶他們到操場活動,小朋友都會很熱情的說姊姊陪我們一起玩大白鯊玩球,我不知. 於 adm01.ocu.edu.tw -

#56.風雨操場線上看

圖:新北市教育局提供一一0年全國運在新北,教育局推動優化體育教學環境,強健學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時. 温貞菱曬黑照遭惡搞成26. 於 ziv.mysleniekreatywne.pl -

#57.操場跑道

操場 跑道 . 2022-09-20. 品味素食. 波河. 夏海钧. ... 世新大學logo. 校園開放運動. 冰與火之歌第四季. 北部粽子. ... 國泰世華線上抽號碼牌. Track 中文. 新竹垃圾車. 於 optique-republique.fr -

#58.操場跑道畫

教育部長潘文忠今天表示,這樣的作法恐對pu跑道不利,也影響到學生活動空間台北私立世新大學的校園空間最近出現了一些引發爭議的調整,有學生發現,本該是 ... 於 anrevika.lt -

#59.試院錄 - 京旺開發建設股份有限公司

本案位於文山區考試院後側的試院路,面臨世新大學後操場,視野開闊...... 分享到. 座落台北市文山區試院路102 旁. 開發方式土地開發興建. 交屋時間2014 年5 月. 於 kingwant.com.tw -

#60.世新大學操場PU跑道竟「劃滿停車格」 校方:大型活動用

世新大學 的操場,最近被學生發現,竟畫了機車和汽車停車格,甚至有部分還重疊到PU跑道上,讓大家直呼實在不可思議,已經影響到學生權益。 於 news.tvbs.com.tw -

#61.世新大學PU跑道畫停車格惹議校方:一周後拆除 - 聯合報

世新大學 學生媒體「新聞人」昨報導,世新大學校方在操場及旁邊的磚頭地板畫上汽機車停車格,學生憂活動空間受影響。世新大學副校... 於 udn.com -

#62.風雨操場線上看

2010-01-07 · 教育部補助蓋「風雨操場」讓學生免日曬雨淋,到各地學校,竟是砍樹換 ... 世新大學澄清「依法暫時.04.06.2021 · 校園中庭花圃水溝、操場司令台花圃、1樓 ... 於 rfb.runowoce.pl -

#63.永不放棄 - Google 圖書結果

他常帶著楊翠和小白狗,清晨到東海大學操場慢跑,體力好時跑八圈,體力弱時跑個四圈五圈,小白狗時而隨行,時而偷溜到別處玩耍,而楊翠則藉口說要拍下阿公「老幼相扶持, ... 於 books.google.com.tw -

#64.賀!本校111年繁星推薦大放異彩! - 西苑高中

111年繁星推薦大放異彩 姓名 學校名稱 校系名稱 楊宜蓁 國立臺灣大學 社會 ... 西苑高中體育館與外操場 ... 洪O穗, 世新大學, 廣播電視電影學系電影組. 於 sysh.tc.edu.tw -

#65.體能訓練中心 - :::羅開高爾夫智訊網:::

2022年三月底,台灣科技公益協進會發言人暨前立法委員周守訓,宴請世新大學女籃隊 ... 到了運動場,芸茵教練就陪同記者一起跑400公尺操場進行熱身,包括慢跑及衝刺, ... 於 www.lookgolf.com -

#66.【新聞】北市最爛跑道北市大天母操場爭取明年全面更新

2019-12-17 11:31 聯合報記者魏莨伊/台北即時報導台北市立大學天母運動公園田徑場跑道。(圖片來源:記者魏莨伊/攝影) 於 running.biji.co -

#67.扯! 操場PU跑道畫車格世新學生諷''空間大師'' 中視新聞20211014

世新大學 校內操場的PU跑道,竟然被劃上停車格,畫面流出後引發熱議。學生諷刺校方是空間大師,還有人痛批太離譜,教育部長潘文忠昨天在立法院備詢時, ... 於 new.ctv.com.tw -

#68.國中標準操場一圈

中正大學111學年度博士班招生考試報名開跑,自3月24日至4月12日受理報名,預計 ... 迎接期盼多時的新操場跑道啟用,今後舊操場長期已有積水與龜裂的已建校18年的新北市 ... 於 terrepesculiasseroli.it -

#69.【世新資管介紹】系所特色、評價、畢業出路總整理

世新 · CNN在台第一所夥伴大學 · Kiwibot 送餐機器人 · 世新圖書館 · 雲端學習區 · 世新學生餐廳 · 世新操場 · 資管系vs 資工系. 於 peko721.pixnet.net -

#70.風雨操場線上看

圖:新北市教育局提供一一0年全國運在新北,教育局推動優化體育教學環境,強健學生身心操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時. 環保署預估,新規定每年可減少約風雨 ... 於 xbt.psdelier.nl -

#71.認識軍人精神疾病 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

我在藝專的操場、台大、政大的運動場,或是台北新公園的音樂台,獨自地站在台上, ... 40 戴晨志(1959-),世新大學口語傳播系創系主任,台灣知名作家,以心靈、勵志等書籍 ... 於 books.google.com.tw -

#72.借用場地 - 世新大學體育室

【場地借用】世新大學體育場館借用注意事項. 校內師生可借用場地, 校外單位可借用場地. 室外球場, 室外球場. 室內桌球教室 ... 於 sport.wp.shu.edu.tw -

#73.世新PU跑道驚見「被畫停車格」 教育部長表態後校方急塗銷

台北私立世新大學的校園空間最近出現了一些引發爭議的調整,有學生發現,本該是拿來讓學生活動的操場上被畫設了汽機車停車格,不僅直接壓在操場旁的 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#74.世新學生外流私藏性愛片衝讚數校方:進入性平調查懲處- 生活

一名男網友指出,世新籃球聯盟人氣球員選拔賽票數最高的男同學,竟靠著在色情平台外流女性私密影像來換取讚數。世新大學校方今天表示,該案已進入性平 ... 於 news.ltn.com.tw -

#75.南亞技術學院棒球隊 - 台灣棒球維基館- 淡江大學

拍攝地點:交通大學棒球場所有人:余文宏攝影者:anyway ... 於97學年度請來了前味全龍職棒教練蕭良吉擔任球隊指導教練,並於操場建造了棒壘球打擊 ... 世新大學 . 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#76.校慶感言作文 - Art kam

第一篇:优秀党员获奖感言尊敬的校领导、亲爱的同志们: 大家好! 世新大學即將歡度六十周年校慶,首先,要感謝眾多校友、教職員同仁及在校同學們對學校的 ... 於 art-kam.com.pl -

#77.世新操場跑道畫停車格潘文忠:跑道應該給學生使用而非汽機車

世新大學 在操場跑道上畫停車格。(圖/讀者提供). 記者杜冠霖/臺北報導. 世新大學校方在操場跑道畫上汽機車停車格引起熱議,且一旁的部分圍牆也被拆除,增設一處 ... 於 www.bg3.co -

#78.世新操場PU跑道畫車格挨批「空間大師」急塗銷 - 東森新聞

世新大學 校裡面的操場跟PU跑道被劃上汽機車的停車格,引發熱議,教育部長潘文忠在立法院備詢時回應,PU跑道材質不適合汽機車來往,將會再跟校方了解, ... 於 news.ebc.net.tw -

#79.世新大学_百度百科

世新大学 (Shih Hsin University),是中国台湾省台北市文山区的一所私立大学,是台湾教学卓越大学,优久大学联盟和文山联盟(大文山大学社会责任联盟)成员。1956年秋 ... 於 baike.baidu.com -

#80.世新大學操場之南方松地板,圍籬,欄杆,校園景觀設計施工 - Flickr

Explore this photo album by 景觀設計錦園on Flickr! 於 www.flickr.com -

#81.世新操場PU跑道畫車格挨批「空間大師」急塗銷@東森新聞CH51

世新大學 校裡面的 操場 跟PU跑道被劃上汽機車的停車格,引發熱議,教育部長潘文忠在立法院備詢時回應,PU跑道材質不適合汽機車來往,將會再跟校方了解, ... 於 www.youtube.com -

#82.為了世大運!林口國中操場蓋選手村餐廳學生權益恐受損| 政治

新北市議員蔡淑君也在臉書發文表示:「有關於世大運借用林口國中操場作為餐廳乙事,已於4月1日下午的協調會上再次表達反對之立場。」希望林口國中的家長, ... 於 www.setn.com -

#83.和學生一起在操場奔跑的英文老師 - Caves Connect

Joyce 是和學生一起在操場奔跑的英文老師。 而且,我相信她不會跑輸。 ... 世新大學/ 中原大學 英語學系兼任講師. ♢ 版權聲明:本文版權歸Caves ... 於 cavesconnect.cavesbooks.com.tw -

#84.操場跑道畫 - Gsmline

教育部長潘文忠今天表示,這樣的作法恐對pu跑道不利,也影響到學生活動空間台北私立世新大學的校園空間最近出現了一些引發爭議的調整,有學生發現,本該是 ... 於 397727517.gsmline.fi -

#85.校園跑道補助藍綠立委選區大小眼?有選區逾20校獲 ... - 風傳媒

上月初教育部體育署公布「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」,各縣市均有多 ... 「戰學歷」風波延燒高虹安原定10月中華大學講座暫緩舉行 ... 於 www.storm.mg -

#86.羅東高工棒球隊訓練直擊!4大教練助攻,期待宜蘭青棒重返榮耀

羅東運動公園棒球場擁有縣內最完善的比賽場地,球員們每天清晨跑操場練 ... 很珍惜現在有的一切,也希望未來能追隨學長腳步,進世新大學繼續打球。 於 www.sigmu.tw -

#87.愉閱龍門| 5

也謝謝國語日報社安排了世新大學的汪淑玲老師來分享,帶給我們很多的收穫! ... 沒想到,嘉卿老師今天早上問起為什麼操場邊的芒果樹會開花但是不 ... 於 210.243.35.7 -

#88.文藻外語大學建校50週年網站

在此階段,本校面對師生人數遽增、新增大學部及進修部等重大改變與挑戰,仍一本踏實的辦學精神,堅持教育理想,穩步前進,持續突顯本校外語教育及全人涵養等特色,充實各項 ... 於 www.wzu.edu.tw -

#89.操場跑道畫停車格?世新大學澄清「依法暫時劃設」 悄令工人 ...

世新大學 12日在校內操場跑道劃設汽機車停車格,教育部長潘文忠回應學校已造成學生權益受損,校方隔(13)日隨即清除該停車格,此舉也備受學生熱議。 於 dailyview.tw -

#90.實踐大學 - 大學有請

一所設計為主的新娘學校--實踐大學 ... 迷你的學校,和一些從專科升格學院、再改名大學的學校一樣,也有校地不足的問題,在校地取得不易的台北地區,銘傳、世新大學 ... 於 www.mcu.edu.tw -

#91.#操場- Twitter Search / Twitter

世新大學操場 PU跑道畫車格教長說重話讓校方急塗銷#世新大學 #操場 #停車格 #PU跑道 #教育部 #潘文忠 #蘋果新聞網 #appledailytw #appledaily →→ https://bit.ly/ ... 於 twitter.com -

#92.世新大學操場- Taipei, Taiwan

世新大學操場 ; Stadio, arena e centro sportivo College e università Edificio del campus · Aggiungere le informazioni · Aggiungere le informazioni ... 於 yellow.place -

#93.世新大學操場在PTT/mobile01評價與討論 - 大學碩班資訊集合站

在世新大學操場這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者jinyi也提到媒體名稱:joogang 新聞連結:https://www.joongang.co.kr/article/25074965 記者姓名:韓英惠(若有則 ... 於 university.reviewiki.com -

#94.Google台灣最小操場- 世新大學板 - Dcard

左上↖️是我們學校欸,世新大學,我現在大四說一句老實話,入學第一天還以為跟哪個國小合併,世新的操場,甚至比大多數人國小的操場還小. 於 www.dcard.tw -

#95.中央社訊息平台

2022/10/01 10:43:31 高雄醫學大學 ... 2022/10/01 10:08:48 臺北城市科技大學 ... 臺東縣府持續推動國中小學運動操場及周邊設施整建計畫今年成功爭取3千萬經. 於 www.cna.com.tw -

#96.機車生活 - Google 圖書結果

當然,這答案是否定的,對或毀棄,但是學術研究與追求知識態度嚴謹的德國人,一次又一次給予這座大學新生命。白。宋巴特在二戰後為求生活與發展來到這裡求學,戰爭並未在這 ... 於 books.google.com.tw -

#97.小資族十萬元變身商旅包租公 - 第 44 頁 - Google 圖書結果

只不過,有時候在出操完畢後,累癱在操場邊,看著天邊的飛鳥,他心中總有個聲音:「我的人生到底 ... 當時剛好臺北的世新大學與桃園的開南大學同一天考試,定朋只能選擇其一, ... 於 books.google.com.tw -

#98.市民大操場| 2022 台北城市博覽會Taipei Expo

市民大操場 ... 「2017世大運」是全體台北市民的光榮記憶,更具傳承國際賽事承辦經驗的重要地位。 ... 新住民運動; 兒童街道遊戲; 幼兒足球錦標賽; 樂齡銀髮族運動會. 於 cityexpo.taipei -

#99.世新大學操場pu 跑道畫車格的網友經驗分享跟評價,在PTT

世新大學操場 pu 跑道畫車格的網友經驗分享跟評價,在PTT、Mobile01、FB社團網友都在留言問 · 熱度探索 · 口碑貼文 · 標籤照片 · 熱門影片. 於 sport.rankintw.com